- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響

コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

そこで本稿では、まずコロナ禍において高齢者の生活がどう変化したかについて、ニッセイ基礎研究所が2021年12月に実施した「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」結果の中から、身体活動や社会活動に関連する項目を抽出して分析する4。次に、それらの変化が、心身機能や精神面などに、どのような影響を与えているかについて分析する。

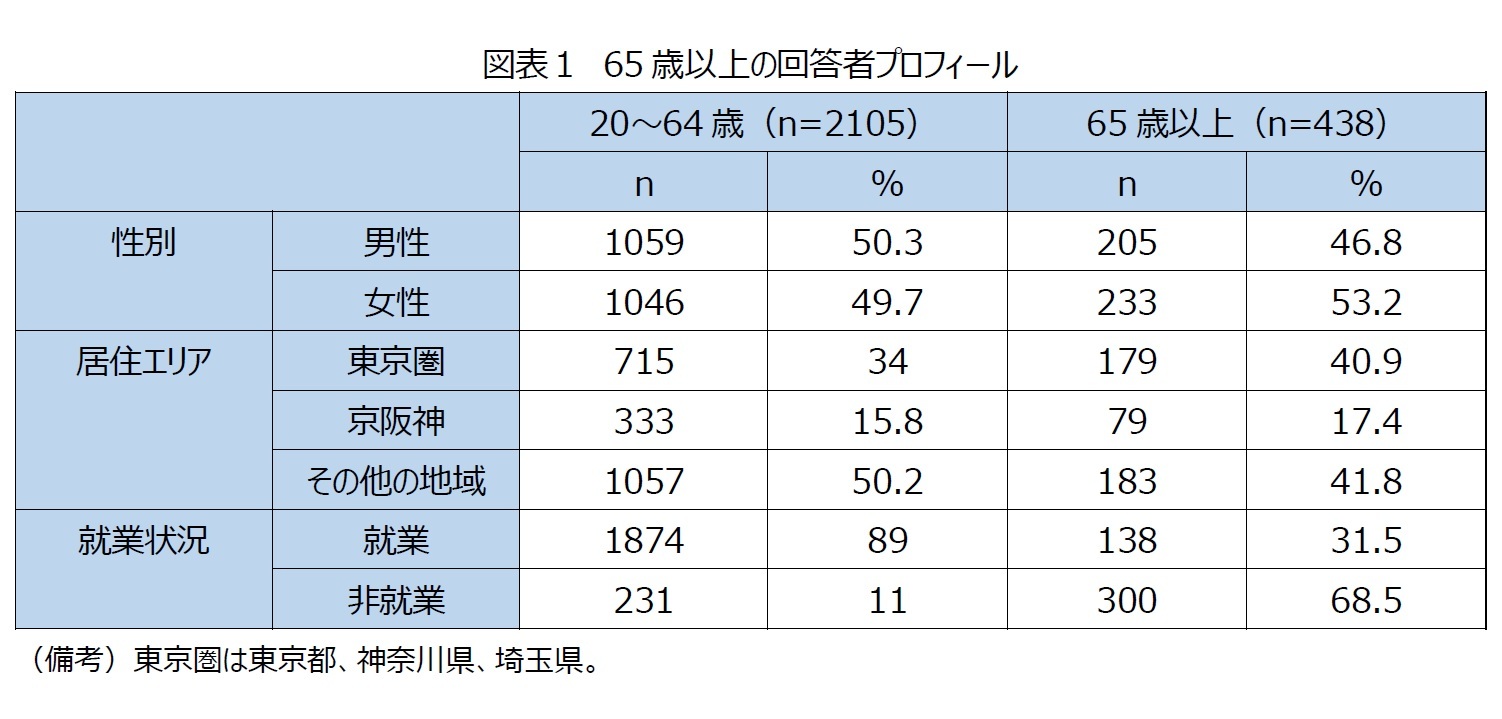

なお、この調査の回答者のうち、20~64歳の非高齢者は2,105人、65歳以上の高齢者は438人である。属性による内訳は図表1の通りである。

1 国土交通省(2020)「全国の都市における生活・行動の変化―新型コロナ生活行動調査概要」によると、2020年4~5月の緊急事態宣言発令期間中に、「特定警戒都道府県」に位置付けられた都道府県の自治体では、外出率が半減し、宣言解除後の同年7月末時点でも依然、感染拡大前を下回っていた。

2 Yamada M,Arai H, et al.(2020).:Effect of the COVID-19 Epidemic on Physical Activity in Community-Dwelling Older Adults in Japan: A Cross-Sectional Online Survey. J Nutr Health Aging.2020;24(9):948-950 によると、東京圏や大阪府など都市圏に住む在宅高齢者を対象としたインターネット調査の結果、1回目の緊急事態宣言が出された2020年4~5月には、気温が低い同年1月に比べても、身体活動時間が約3割減少していた。またYamada M,Arai H, et al.(2020): Recovery of Physical Activity among Older Japanese Adults Since the First Wave of the COVID-19 Pandemic. J Nutr Health Aging.2020;24(9):1036-1037によると、宣言解除後の2020年6月には、それらの活動時間は元の水準まで回復したものの、独居で近隣住民との交流が少ない高齢者に限ると、低下が継続していた。

3 株式会社日本能率協会総合研究所(2020)「新型コロナウイルス感染症影響下における高齢者の心身への影響【中間的報告】」(令和2年度厚生労働省老人保健健康増進等事業)によると、2市の基本チェックリスト結果を分析したところ、75歳以上のうち2割が、新型コロナウイルスの感染拡大後、前年に比べて外出回数が減少していた。

4 第7 回調査は2021年12月22~28 日、全国の 20~74 歳の男女を対象にインターネットで実施。有効回答は 2,543 人。調査時点における消費行動などについて、新型コロナウイルス感染拡大前の 2020 年1月頃に比べた状況を、「増加」「やや増加」「変わらない」「やや減少」「減少」「該当なし」の 6 段階で尋ねた。本稿では、分析を分かりやすくするために、「増加」と「やや増加」を合わせて 「増加」、「減少」と「やや減少」を合わせて「減少」として4 段階でまとめた。

2――コロナ禍における生活の変化~非高齢者と高齢者との比較~

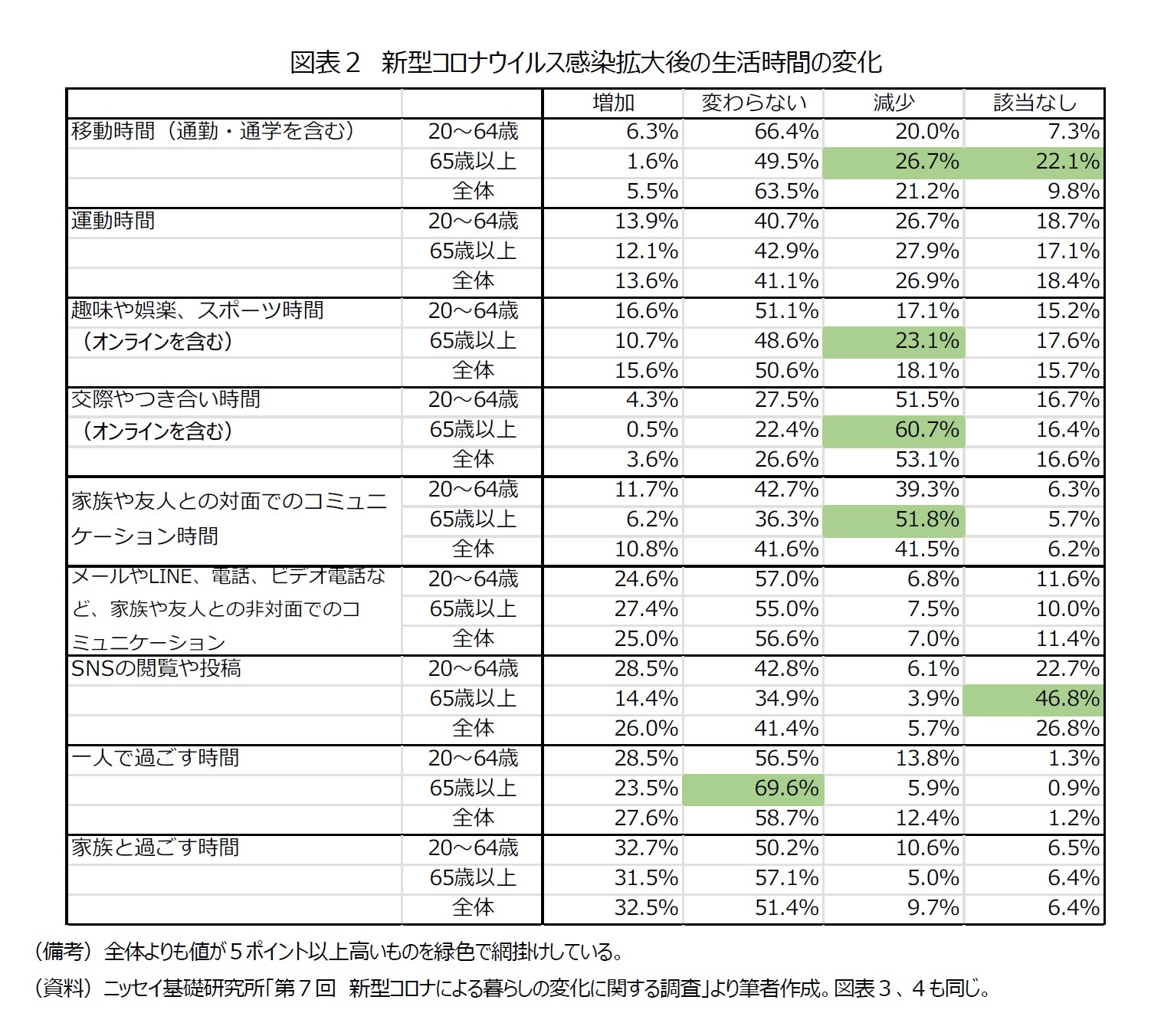

新型コロナの感染拡大前と比較した生活時間の変化について、回答者を20~64歳の非高齢者と65歳以上の高齢者に分けて整理した結果が、図表2である。

まず身体活動に関連する項目として、「移動時間(通勤・通学を含む)」が「減少」と回答した人は非高齢者で20%、高齢者で26.7%に上った。高齢者は、就業者の割合が約3割と非高齢者より小さく、出社制限の影響を受けない人が多いにも関わらず、非高齢者よりも多い3割弱の人の移動時間が減っていた。感染を恐れて、自ら外出を控えている高齢者が多いと考えられる。

同様に、「運動時間」が「減少」と回答した人は、非高齢者で26.7%、高齢者で27.9%に上った。非高齢者、高齢者ともに3割弱の人が、移動の減少に伴って身体を動かす時間が減っていると見られる。一方、「増加」と回答した人も、非高齢者で13.9%、高齢者で12.1%存在した。自宅でできる運動などを積極的に行っていると推測できる。「変わらない」は非高齢者が40.7%、高齢者が42.9%だった。

「趣味や娯楽、スポーツ時間(オンラインを含む)」については、「減少」と回答した人が非高齢者で17.1%、高齢者で23.1%に上った。非高齢者、高齢者ともに、2割前後の人が生活の楽しみとなる趣味や娯楽の時間が減っていた。外出自粛の他、娯楽・スポーツ施設の休館や入場制限、地域団体の活動停止などの影響があると考えられる。

次に、他人との交流など、社会活動の機会がどのように変化したかについてみていく。

「交際やつき合い時間(オンラインを含む)」が「減少」と回答した人は非高齢者で51.5%、高齢者で60.7%に上った。就業者の場合は、顧客の接待や同僚との会食など、ビジネス上の付き合いが減っていると考えられるが6、非就業者割合が大きい高齢者のケースでは、地域の友人や知人らとの任意の交流が大きく減っていると推測できる。「変わらない」と回答したのは非高齢者で27.5%、高齢者で22.4%だった。「増加」との回答は非高齢者、高齢者ともにわずかだった。

交際やつき合い時間の減少群の割合は、非高齢者、高齢者ともに、「移動時間」の減少群の2倍を超えている。従って、外出して人に会う交際だけではなく、電話やメールなどを含め、あらゆる形態での付き合いが減り、社会活動が不活発になっていると推測できる。

高齢者の6割が付き合いを減らしているという事実は重大である。心身機能が低下したり、孤立など精神面に悪影響を及ぼす恐れがある。このことについては次項で分析する。

本調査では、どのような交際が減っているかを確認するために、対面と非対面に分けたコミュニケーション機会の変化についても尋ねた。それによると、「家族や友人との対面でのコミュニケーション」が減少したのは、非高齢者では39.3%、高齢者では51.8%となり、高齢者の方が12.5ポイント高かった。

逆に、移動を伴わない「メールやLINE、電話、ビデオ電話など、家族や友人との非対面でのコミュニケーション」については、非高齢者の24.6%、高齢者の27.4% が「増加」と回答した。

また、「SNSの閲覧や投稿」が増加した人は、非高齢者では28.5%、高齢者では14.4%いた。高齢者の1割強が、コロナ発生後に積極的にデジタル対応していると言えるが、増加割合は非高齢者の半分だった。「該当なし」は、非高齢者では22.7%、高齢者では46.8%であり、コロナ前もコロナ後もSNSを利用していない層だと見られる。ただし、本調査はインターネット調査であるため、実際には、高齢者のSNS利用層は、より少ない可能性が高い。

「一人で過ごす時間」が「増加」したと回答した人は、非高齢者で28.5%、高齢者で23.5%に上った。外出やつき合いが減り、1人で過ごす時間が増えていることは、社会的孤立につながる恐れがあり、さらなる社会活動の減少を招く恐れがある。

6 ニッセイ基礎研究所「第7回 新型コロナにる暮らしの変化に関する調査」調査結果概要参照。

3――高齢者の生活の変化による健康不安への影響

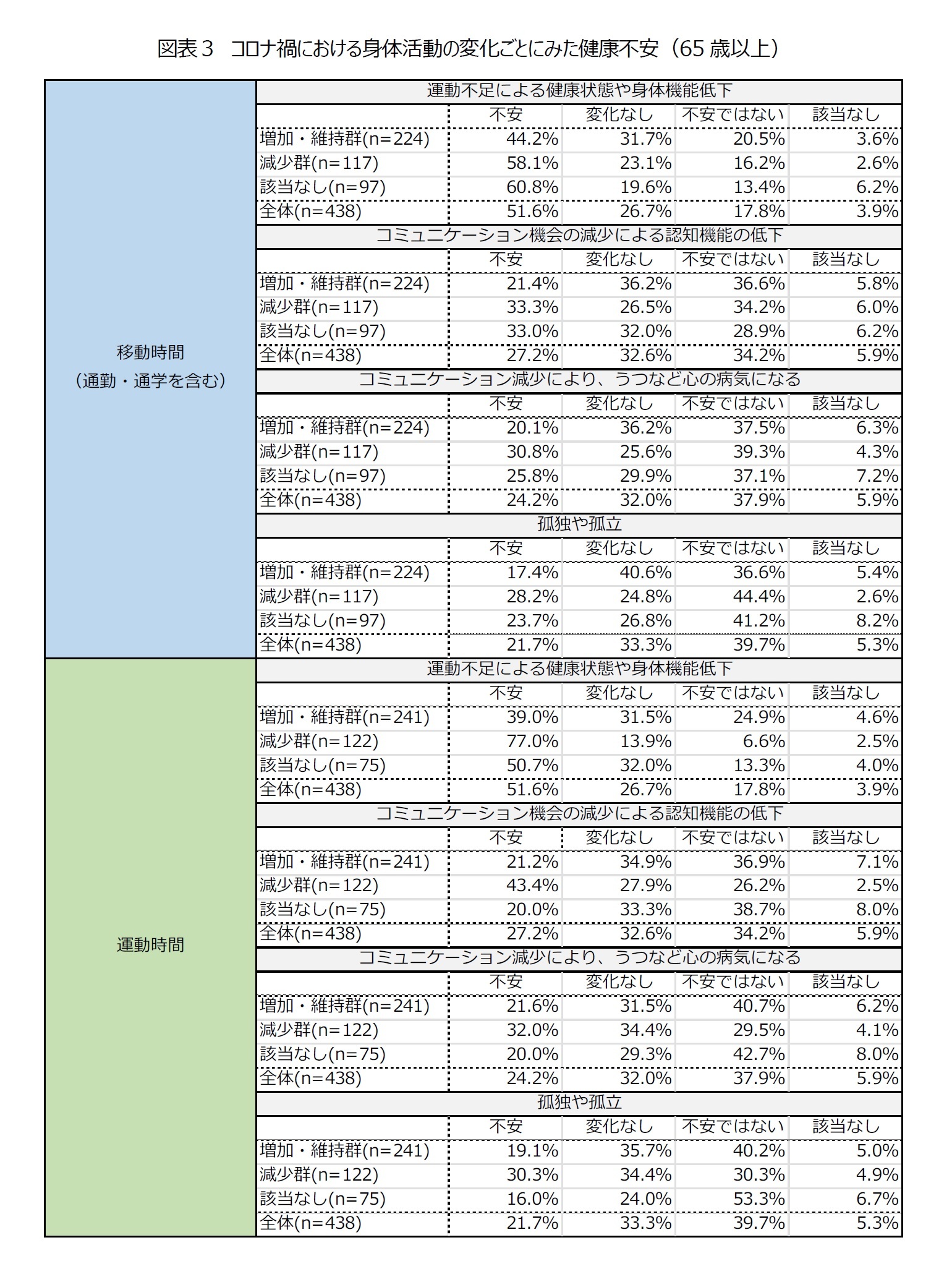

本項では、65歳以上の高齢者に対象を絞って、生活の変化によって、健康状態や精神面の悪化への不安がどのように違うかについて、クロス分析した(図表3)。ここでは、2でみた項目のうち「移動時間(通勤・通学を含む)」「運動時間」「家族や友人との対面でのコミュニケーション」「メールやLINE、電話、ビデオ電話など、家族や友人との非対面でのコミュニケーション」の4項目を用いた。なお、「非対面コミュニケーション」以外の3項目については、図表2で「増加」「変わらない」と回答した人を「増加・維持群」とまとめて比較を行った。

まず移動時間と不安感とのクロス結果をみていきたい。移動時間の減少群は「運動不足による健康状態や身体機能低下」に対して「不安」との回答が58.1 %に上り、増加・維持群に比べて約14ポイント高かった。他人との接触を避けて外出を自粛した高齢者の多くが、結果的に身体を動かす時間が減り、身体機能低下を懸念していることが分かる。

同様に、移動時間の減少群のうち、「コミュニケーション機会の減少による認知機能の低下」への不安を感じている人は33.3%おり、増加・維持群に比べて約12ポイント高かった。「コミュニケーション機会の減少により、うつなど心の病気になる」不安を感じている人も30.8%であり、増加・維持群に比べて約11ポイント高かった。「孤独や孤立」への不安を感じている人は28.2%で、増加・維持層に比べて約11ポイント高かった。

以上のように、コロナ後に移動時間が減少した高齢者は、そうではない高齢者に比べて、身体機能の低下、認知機能の低下、うつ症状、孤独・孤立の、いずれに対しても、不安を感じている人が多いことが分かった。移動を減らしたことで、歩いたり、階段を上り下りしたりする機会だけではなく、移動先での友人・知人らと交流し、口腔機能や脳を使う機会も減ったためだと考えられる。

次に、運動時間とのクロス調査結果をみていきたい。運動時間の減少群は、「運動不足による健康状態や身体機能低下」に対して「不安」を感じているのが77.7 %で、増加・維持群に比べて38ポイント高かった。それだけではなく、「コミュニケーション機会の減少による認知機能の低下」や「コミュニケーション機会の減少により、うつなど心の病気になる」、「孤独や孤立」を不安に感じている人も、増加・維持群に比べてそれぞれ10~22ポイント高かった。

以上のように、運動時間が減少した高齢者も、そうではない高齢者に比べて、身体機能低下だけではなく、認知機能や精神面の悪化に、より大きな不安を感じていた。運動は、必ずしも1人で淡々と行うものだけではなく、仲間たちとのコミュニケーションを取りながら行うものもあり、コロナ禍によってその両方が損なわれていると考えられる。

(2022年01月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!