- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- 2021年JC・JK流行語大賞を総括する-「第4次韓流ブーム」と「推し活」という2つのキーワード

2021年JC・JK流行語大賞を総括する-「第4次韓流ブーム」と「推し活」という2つのキーワード

生活研究部 研究員 廣瀬 涼

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――キーワード2「推し活」

昨今アイドルの性質が変化していると筆者は考える。アイドル全盛期であった70年代、80年代は、アイドル達はデビュー前にトレーニングやレッスンを積み、メディアに出る時にはタレントとしてほぼ完成されていたケースが多い。このように彼ら彼女たちが売れるためには事務所の大きさやマネジメント能力が必要であった。また、ステージから降りてもアイドルは言わば偶像として「ステージ裏の姿」を見せてはいけない存在であった。しかし、昨今のアイドルの多くは素人から発掘され、彼ら彼女たちが成長していく過程までも一つのコンテンツとしてファンに提供されることが多くなった。また、それに伴い、従来のアイドルは外見や歌唱力といった比較的可視化(客観視)された基準でファンを獲得していたが、昨今のアイドルはトレーニング過程やその中で見られる人間模様をファンに見せる(見られてしまう)ことで、従来の外見や歌唱力といった可視化された基準だけでなく、アイドル自身の人間性もファンからの評価基準となっている。この人間性や内面性は視覚化されないため、人間性の良し悪しはファンの主観で判断されることになる。この可視化されないアイドルの良さを他人に推奨したいというファン心理から「推す」という言葉は浸透していったと筆者は考える。

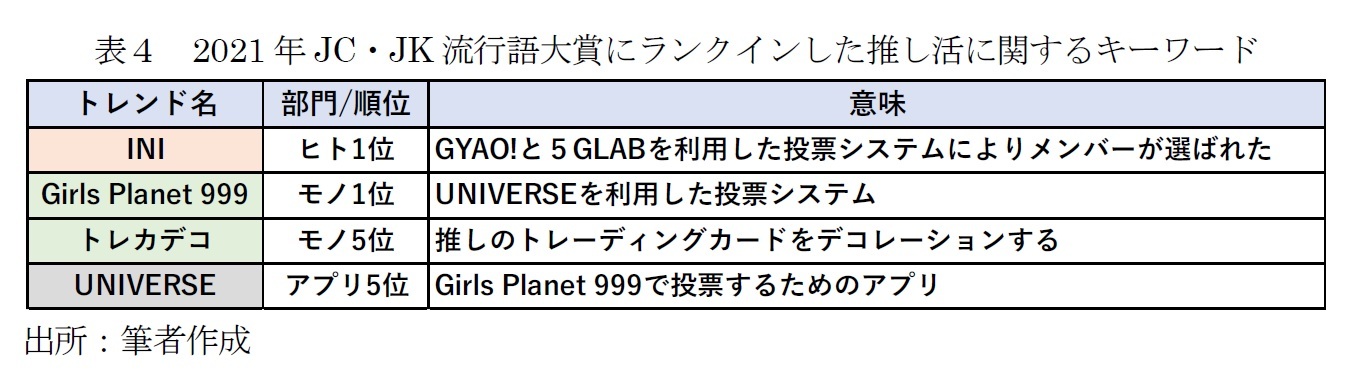

さて、AKB48の選抜総選挙のシステムや『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の様に自身の推しが表舞台に立つために、ファンは投票という形で支えなくてはならない。従来のアイドルが事務所の力によって彼ら彼女たちのメディアでの出演範囲を広げていたこととは大きく異なり、昨今のアイドル誕生のシステムでは、ファンからの支持がなければ日の目を浴びる事すらできないのである。そのため、特に『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』においてファンは、自身の推しが選考に残り、彼らがテレビに出続けることを自分の事の様に一喜一憂していたようだ13。かつて芸能人は憧れの象徴であったが、前述した通り参加者の大半は素人で元々は視聴者となんら変わらない若者であり、視聴者とは心理的距離が近いといえる。また、JC・JKを含むZ世代(1996~2012生まれ)を中心に応援消費や親近感消費への関心が高まっており、社会や他者への貢献意識が高く、応援したいと感じるものに消費する傾向がある。ここで言う応援とはSNSで応援したい対象の情報を拡散したり、動画配信アプリで投げ銭(お金やお金に換金することができるアイテムなどを配信者へ送るシステム)をしたり、クラウドファンディング等も含まれるだろう。このような他人のために何かしたいという若者の共闘・応援の心理と自身の投票が参加者の夢を叶えるための助けになるというオーディション・システムの親和性から、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』は大ヒットし、そこからデビューした「INI」が流行したという事は何ら不思議な話ではない。同様にモノ部門1位の「Girls Planet 999」もファンからの投票で選考のふるいにかけられるオーディション番組で、アプリ部門5位の「UNIVERSE」を用いた投票システムであった。「INI」、「Girls Planet 999」、「UNIVERSE」の流行は、若者の「推す」という消費者心理にマッチしたことが要因であると筆者は考える。

モノ部門5位の「トレカデコ」そのものに関して言えば韓国で流行していたと言えるのかもしれないが、元々日本国内において推しのブロマイドや人形、アクリルスタンド等を持ち歩き写真に写り込ませる文化がオタクの間で成立しており、トレカデコもその派生に過ぎない(図1)。

筆者は本来「オタク」という語は「自身の感情に「正」にも「負」にも大きな影響を与えるほどの依存性を見出した興味対象に対して時間やお金を自分のできる範囲の限界まで消費することにより、精神的充足を目指す」という消費性を指していると考える14。しかし、「オタク」という言葉が大衆化したことで、コンテンツに対するお金や時間の消費の熱心度とは関係なく、自身の興味対象やブームに対して「自身は○○オタクである」と名乗ることが一般化した。従来は他の同じコンテンツを嗜好する消費者から知識量や熱心さを比較され「にわか」や「ライト」とネガティブな烙印を押されることもあったが、一般化したオタクという語彙において、特に若者層にとっては自身のアイデンティティを形成するものとしての位置づけが強く、他人がどうあれ自分が好きならそれはオタクである、と考えているようだ15。これが、かつてのオタクの文脈でオタクという語彙を理解する層との間で認識のずれが生じるのは致し方無いことである。従来のオタク16は、コンテンツを極めるために支出や消費を1つまたは2つ等の少ないコンテンツや1つのジャンルに対して集中投資する傾向があったが、若者文脈におけるオタクでは、自身の興味対象はすべてオタクであり、「自身は○○オタクである」と名乗ることが普通となっている。そのため、今は○○オタク、今は△△オタクといったように、オタクという性質がその場その場でつけ外しが可能なタグのような役割をもっているのである17。「オタ活(オタク活動)」という語彙から見れば、総じて彼ら彼女たちの趣味・興味への投資は全て「オタ活」としての位置づけとなるため、趣味や興味が多くなるほどオタ活にかかる支出をそれぞれに分散しなくてはならない。また、従来のオタクは同じコンテンツを長く消費してきた傾向があるが、若者にとっては一時的ブームや興味に対してもオタクという語を用いるため、新しい興味対象を見出したら乗り換え、新たにオタクを名乗るという消費行動を繰り返していく。

13 ファンの中には投票をクラスメイトや知人に頼んでいた者もいたようだ

14 これは消費性オタクに限った話で、オタク文化を取り巻くネガティブなレッテルの側面が考慮されていなかったり、元々の漫画やアニメといったコンテンツを消費していた1980年代のオタクと呼ばれていた人々の性質と異なることは承知している。

15 もちろん若者の中にも1つのコンテンツに特化して、嗜好し極めていく昔ながらのオタクもいることを留意したい。ここでの若者オタクとは一般化した意味でのオタクを肯定的に捉え、オタクという語を自身を補完するアイデンティティや他人に自身をわかってもらうためのモノとして、他人を意識して用いている層を指している。

16 ここでいう従来のオタクとは、1980年代に存在した「おたく」というレッテルを貼られていた層や、1990年代初頭にメディアによって仕立てられた「危ない人々、根暗な人々といった」ステレオタイプの側面を指しているのではなく、あくまでも好きなコンテンツを熱心に消費する消費性オタクを指している。

17 オタクとはそもそも他人からのレッテルによって成立するため、自身の意思とは関係なく成立してしまう。言い換えれば自身でオタクという烙印もしくは評価を消すことはできないのである。人格そのものと言ってもいいかもしれない。また、好きなコンテンツに対して極端に消費してしまう消費性を「オタク」と呼ぶ場合もあり、このマインド自体は他人からの承認やレッテルがなくとも成立するが、そのオタクというマインドは当該コンテンツを好きでいる限り永続的に、そして連続性を持つモノである。仕事をしている時も、食事をしている時も、寝ている時もオタクはオタクなのである。そのため、そのコンテンツに対する消費行動一つ一つに繋がりがあり、言い換えればオタク活動は、オタクを引退するまで終わりは来ないのである。しかし若者の間で使われている「オタ活」という語は、自身の興味対象を消費している瞬間(機会)に使われる言葉であり、その動作(購買、視聴、イベント参加)が終わると、その「オタ活」は終わりを迎える。オタクが人を表す総称から、興味対象を指す総称としての意味を含むようになったことで、オタクはマインドではなく、つけ外しが可能なタグのような役割も持ったのである。

4――「ぴえん」はもうイタい

また、2021年JC・JK流行語大賞のコトバ部門2位の「let it be」についても、我々とは違う文脈で使われている。本来の意味は「なんとかなるさ」、「あるがままに」、「なすがままに」と訳されるが、若者の間で現在使われている「let it be」は以前流行した「バイブス」や「マジ卍」のように言葉遊びや響きを楽しんで使われており、彼女たちに「ビートルズ知ってるの?」や「その使い方間違っているよ」等と指摘することは無粋である。我々大人は無理してついていくのではなく「我々が知らない所でこういうモノが流行っているんだな」と自身の知らないところで生み出された文化に関心するだけで十分なのだ。

18 https://www.jiyu.co.jp/singo/

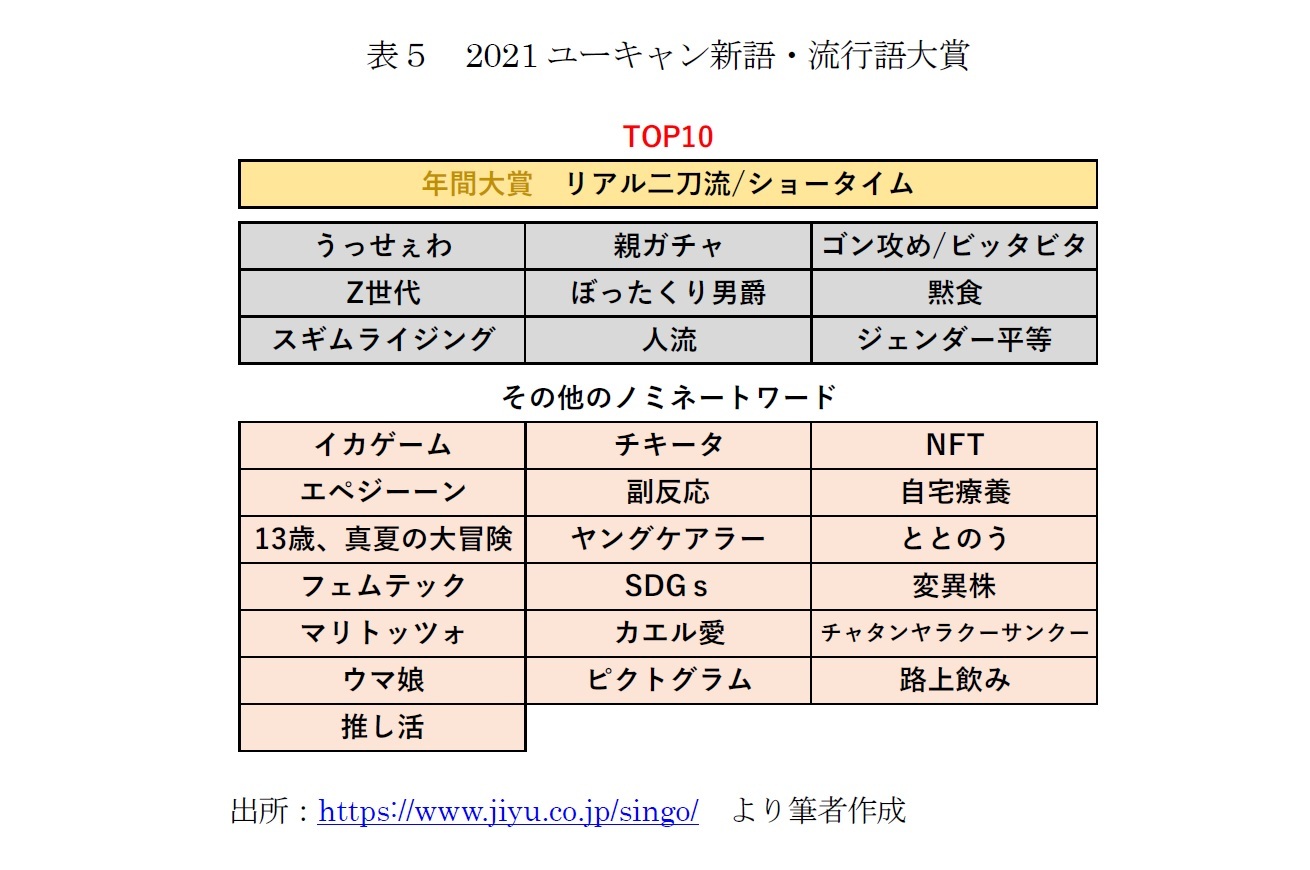

19 上半期を含めると「うっせぇわ(JC・JK版では歌手のAdo)」と「ウマ娘」がノミネートされた

20 「ぴえん」とは何だったのか基礎研レポート2020/12/04

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66265?site=nli

21 JK/DK 500人が選ぶ「今年中に流行が終わると思う言葉ランキング2021」1位「はにゃ?」 「大人がまだ使っていたらイタい流行語ランキング2021」1位は「ぴえん」2021/11/17 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001291.000011414.html

(2021年12月15日「基礎研レポート」)

03-3512-1776

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2021年JC・JK流行語大賞を総括する-「第4次韓流ブーム」と「推し活」という2つのキーワード】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2021年JC・JK流行語大賞を総括する-「第4次韓流ブーム」と「推し活」という2つのキーワードのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!