- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 子育て世帯の給付金の使い道-更なる10万円給付、子どものための消費か貯蓄か

子育て世帯の給付金の使い道-更なる10万円給付、子どものための消費か貯蓄か

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~18歳以下の子どもへの新たな10万円給付、子育て世帯の昨年の給付金の使途は?

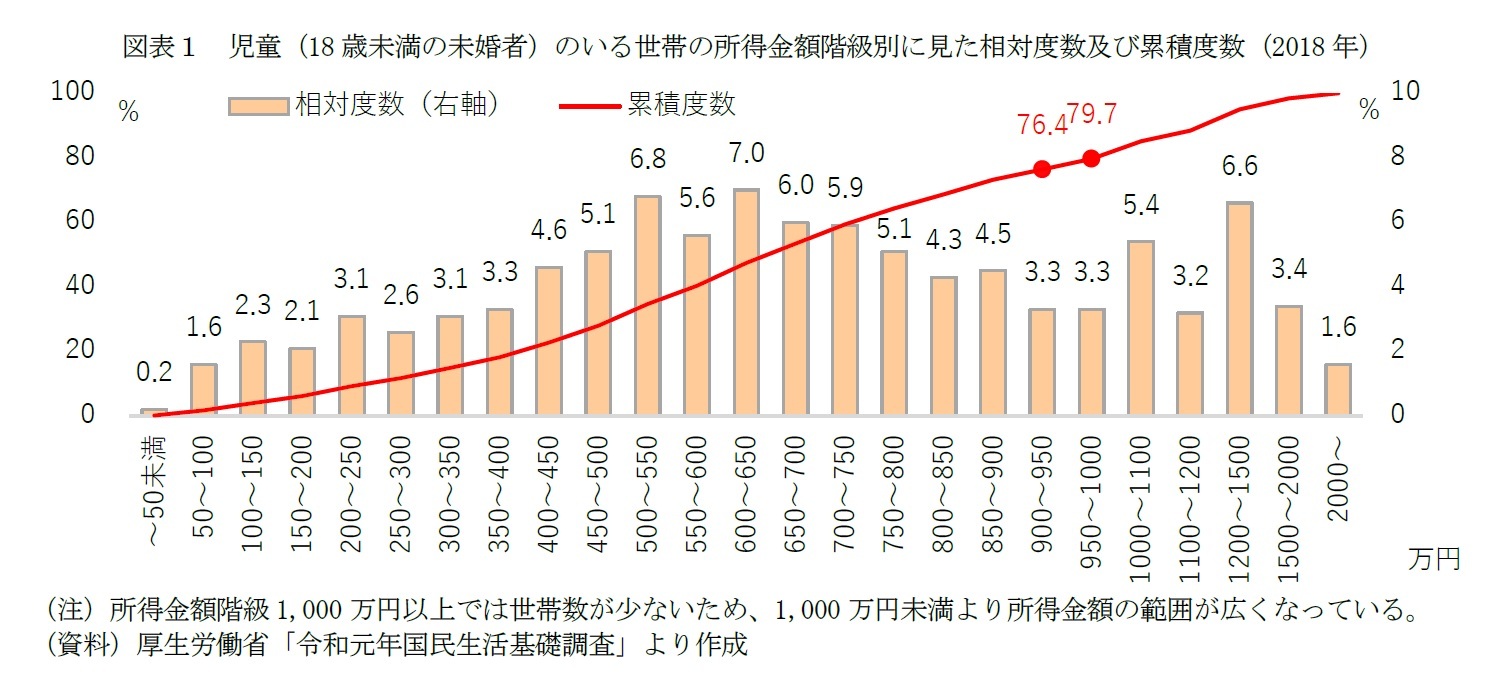

ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」1では、昨年の国民一人当たり一律10万円の「特別定額給付金」の使途について調査を実施している。本稿では、あらためてこのデータを用い、子育て世帯の給付金の使途は何であったのか、世帯年収の違いによる差異等を捉える。なお、昨年の給付金は親も対象であり、世帯当たりの金額が大きく、必ずしも子ども関連の使途となるわけではないだろうが、新たな給付金の使い道を予想する上で一助となるのではないだろうか。

1 ニッセイ基礎研究所「2020・2021年度特別調査 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」、2020年6月(第1回)から、およそ3カ月ごとに実施し、最新調査は2021年9月下旬実施の第6回。インターネットで調査。株式会社マクロミルのモニターを利用。本稿で用いるデータは第1回のもので、全国の20~69歳の男女2,062名。うち、本稿の主な分析対象である子育て世帯(ライフステージが第一子誕生から第一子高校入学までを選択者)は446名。

2――「特別定額給付金」の使い道~子育て世帯は生活費や貯蓄など。低所得世帯ほど必需性の高いもの

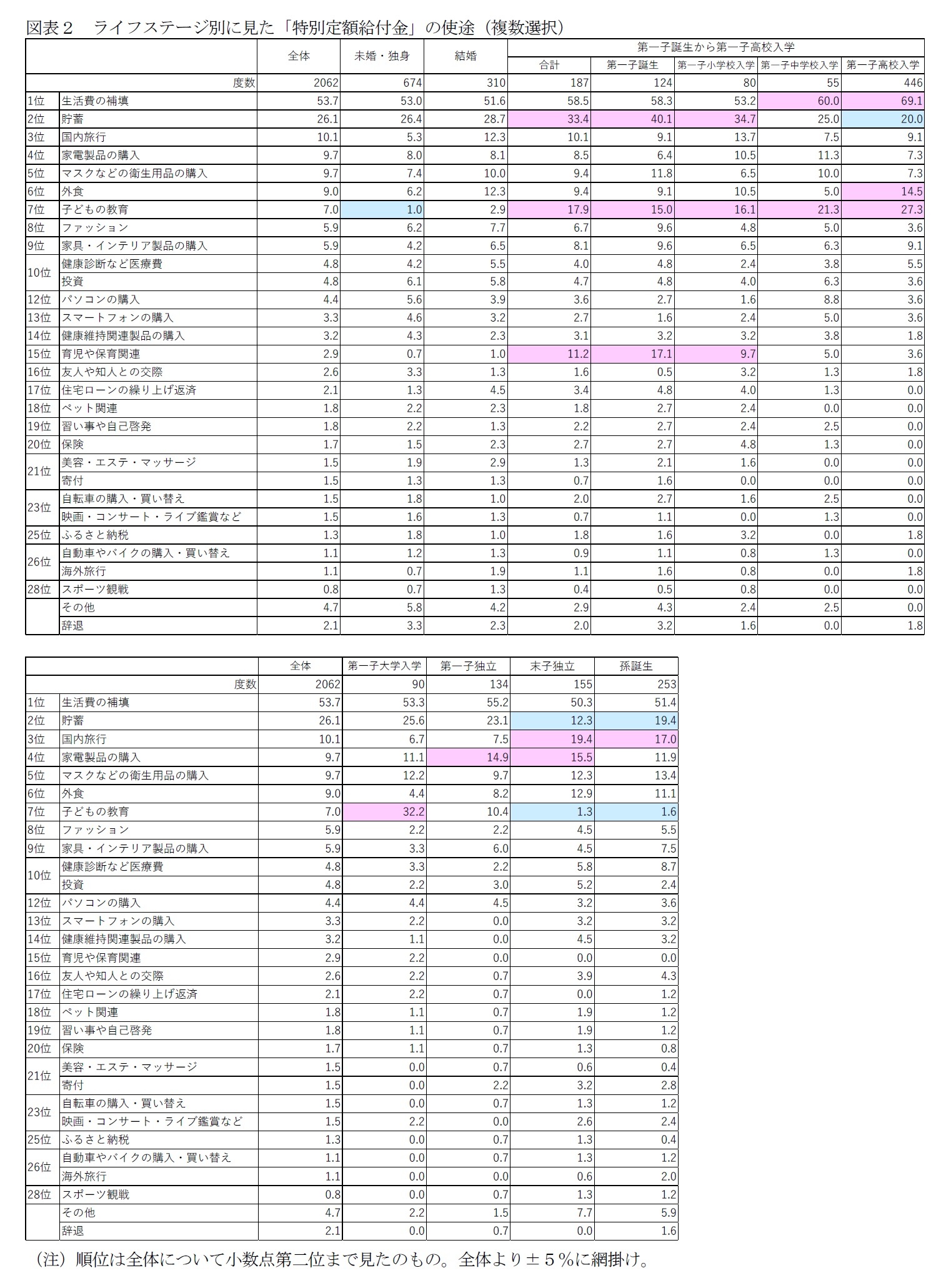

既出レポート2にて「特別定額給付金」の使途を捉えているが、あらためて全体及びライフステージ別の状況を振り返ると、調査対象である20~69歳全体では「生活費の補填」(53.7%)が圧倒的に多く、次いで「貯蓄」(26.1%)、「国内旅行」(10.1%)、「家電製品の購入」・「マスクなどの衛生用品の購入」(どちらも9.7%) 、「外食」(9.0%)、「子どもの教育」(7.0%)と1割程度で続く(図表2)。

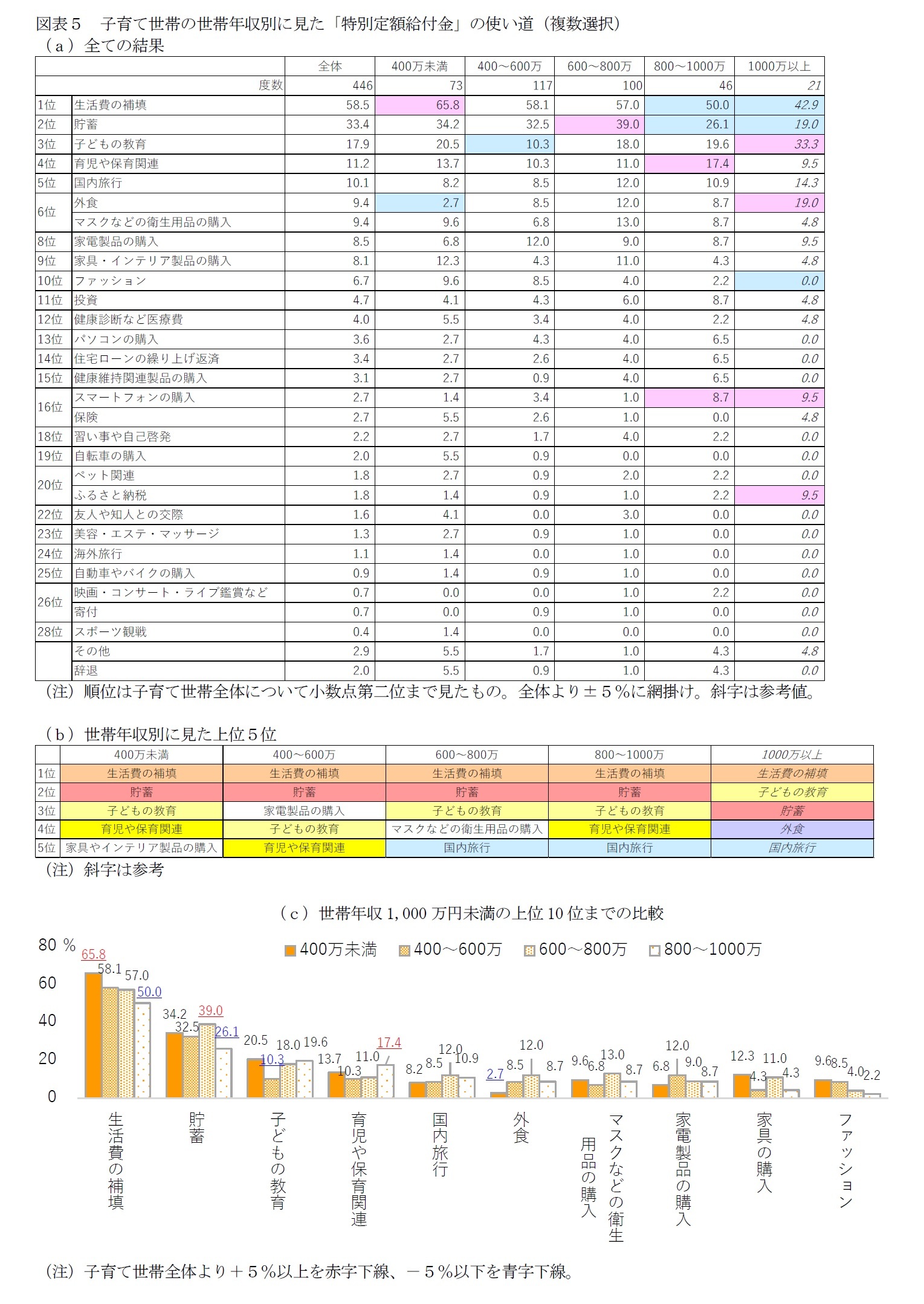

また、子育て世帯3では、全体と同様に「生活費の補填」(58.5%)が最多で、次いで「貯蓄」(33.4%)があがる。3位以降は、「育児や保育関連」(17.9%)、「子どもの教育」(11.2%)など子ども関連の支出のほか、「国内旅行」(10.1%)、「外食」・「マスクなどの衛生用品の購入」(どちらも9.4%)、「家電製品の購入」(8.5%)、「家具・インテリア製品の購入」(8.1%)と1割程度で続く。

全体と比べて子育て世帯では「子どもの教育」(+10.9%pt)や「育児や保育関連」(+8.3%pt)、「貯蓄」(+7.3%pt)の選択割合が高く、全体を5%pt以上上回る。ライフステージ別には、第一子誕生から第一子高校入学までの全てで「子どもの教育」(第一子誕生から順に全体より+7.9%pt、+9.1%pt、+14.2%pt、+20.2%pt)、第一子誕生や第一子小学校入学で「貯蓄」(+14.0%pt、+8.6%pt)や「育児や保育関連」(+14.2%pt、+6.8%pt)が、第一子中学校入学や第一子高校で「生活費の補填」(+6.3%pt、+15.4%pt)が、第一子高校入学で「外食」(+5.5%pt)が全体を上回る。

2 久我尚子「特別定額給付金の使い道」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/7/9)

3 ライフステージの問いにて第一子誕生から第一子高校入学を選択者

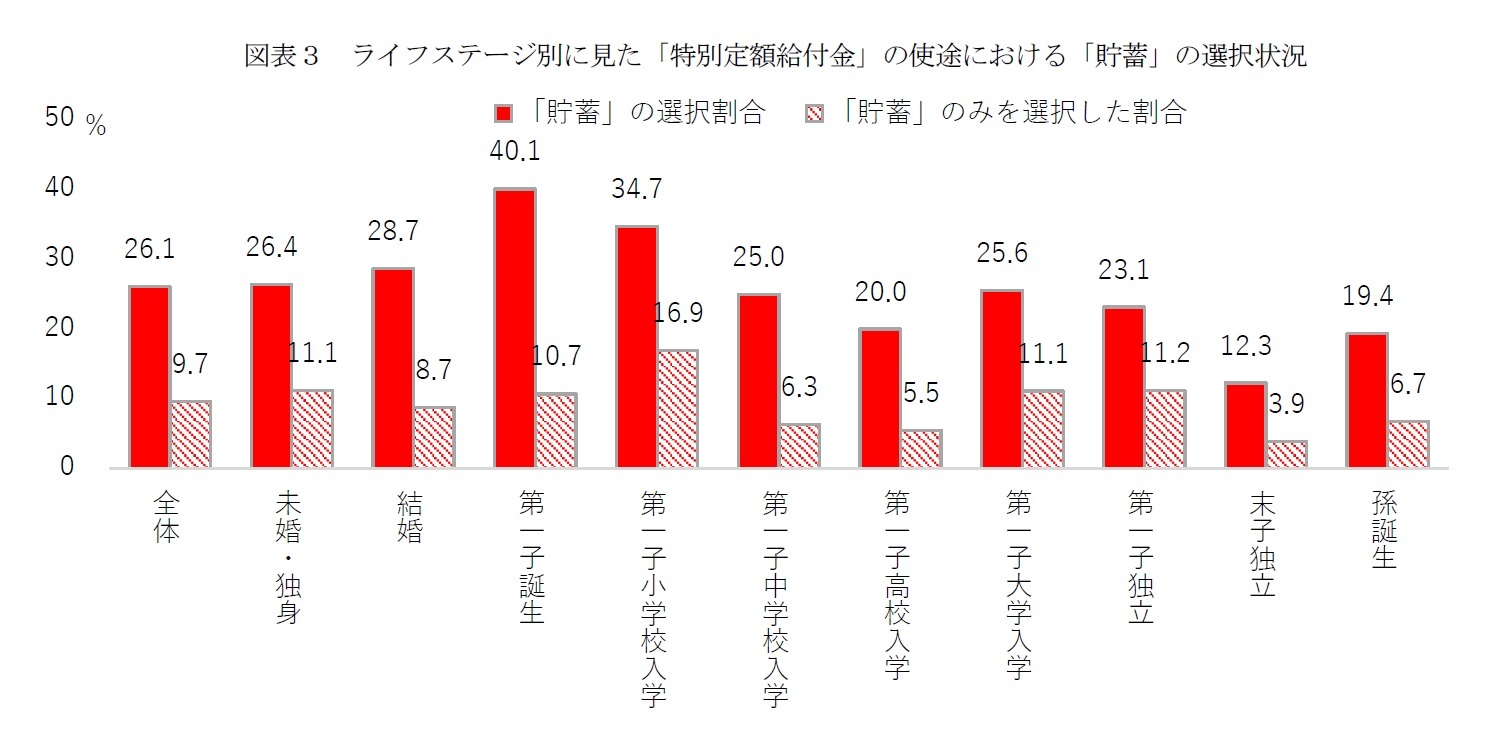

ところで、「給付金の大部分が貯蓄としてとどめられた」との報道が目立つようだが、貯蓄のみを選択した割合(「特別定額給付金」を全て貯蓄に充てた割合)は、20~69歳全体では9.7%であり、「貯蓄」選択者(26.1%)のうち37.0%を占める(図表3)。つまり、20~69歳の約4分の1は「特別定額給付金」を「貯蓄」に充てたが、「貯蓄」のみに留めた者は約1割(「貯蓄」に充てた者の約4割)であり、残りの約9割は何らかの消費に充てているということになる。

なお、子育て世帯で「貯蓄」のみを選択した割合は11.0%であり、「貯蓄」選択者(33.4%)の32.9%を占める。また、「貯蓄」のみを選択した割合は第一子小学校入学で高く(16.9%で全体より+7.2%pt)、「貯蓄」選択者(34.7%)の48.8%を占める。

ただし、当調査では「特別定額給付金」の各使途の金額は把握していないため、消費額は不明であり、約9割の生活者が何らかの消費に充てたとしても、それが少額にとどまった場合、多くは貯蓄としてとどめていることになる。また、「国内旅行」の選択者などで新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて予定を保留している場合も一旦、貯蓄として手元にとどめている可能性もある4。なお、家計簿アプリの利用者を対象に「特別定額給付金」に対する家計の消費反応を調査した研究では、消費反応の定義にもよるが、6~27%が消費された(つまり、7割以上が貯蓄にとどめられた)と述べている5。

4 新たな子育て世帯に向けた給付金の使途については次回以降の調査で調査設計等を検討する予定である。

5 株式会社マネーフォワード「特別定額給付金が家計消費に与える影響に関する研究論文を発表」(2021/4/14)より。元の論文は、Michiru Kaneda, So Kubota, Satoshi Tanaka(2021). “Who Spent Their COVID-19 Stimulus Payment? Evidence from Personal Finance Software in Japan”. Covid Economics: Vetted and Real- Time Papers, Issue 75, p6-29.

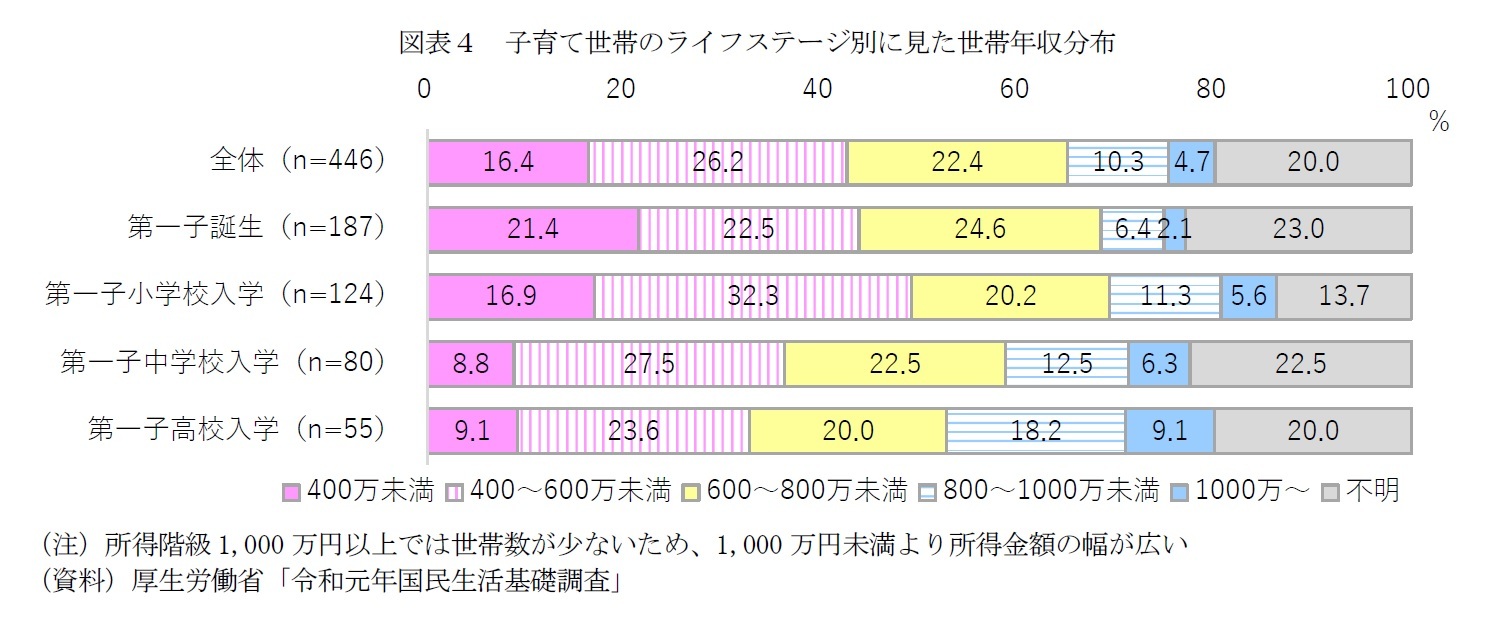

また、子育て世帯全体と比べて、世帯年収400万円未満で「生活費の補填」(+7.3%pt)が、世帯年収600~800万円未満で「貯蓄」(+5.6%pt)が、世帯年収800~1,000万円未満で「育児や保育関連」(+6.2%pt)や「スマートフォンの購入」(+6.0%pt)が全体を5%pt以上上回る。

なお、「生活費の補填」の選択割合は世帯年収が低いほど高く、「国内旅行」や「外食」、「投資」、「パソコンの購入」、「住宅ローンの繰り上げ返済」、「ふるさと納税」などの選択割合は高所得世帯ほど比較的高い傾向がある。

つまり、子育て世帯の世帯年収の分布と合わせて見ると、世帯年収や子どもの年齢によらず、いずれの世帯でも圧倒的に「生活費の補填」が多いほか、「貯蓄」や「子どもの教育」が上位にあがるものの、低所得世帯が比較的多い子どもの年齢の低い世帯ほど「生活費の補填」など生活必需性の高い項目の選択割合が高く、高所得世帯が比較的多い子どもの年齢の高い世帯ほど「国内旅行」や「外食」など生活必需性の低い項目の選択割合が高い傾向がある。

なお、「貯蓄」の選択割合は世帯年収600~800万円未満(の中程度)の世帯で高いが、当該層では「第一子誕生」の割合が最も高く、今後、教育費をはじめ子ども関連の支出が最も多くかかると見られる層である。よって、将来の子どもの教育費などを視野に入れた「貯蓄」という可能性がある。

3――おわりに~子育て世帯が真に望んでいることは?

一方で必ずしも貯蓄が悪で消費が善というわけではないだろう。生活者が昨年の「特別定額給付金」を貯蓄へ充てた行動は合理的とも言えるからだ。コロナ前から各所で指摘されているが、低成長下で少子高齢化が進む中で若い世代ほど中長期的に安定した経済基盤を持てるという見通しを立てにくい。将来の経済不安が強い中で一時的な給付金を消費するのではなく将来への備えに充てる行動は理にかなっている。また、既出レポートで見た通り、「貯蓄」を選択した子育て世帯などでは経済不安が強い傾向があった6。

先の衆院選では各党の公約に子育て世帯などへの給付が多く目についた。しかし、財源と合わせた議論が不足しているがために子育て世帯に響きにくくなっているような印象も受けた。財源と合わせた議論無くしては結局、子ども達の将来への負担の先送りになるということに、多くの子育て世帯が気づき始めているのではないか。

子育て世帯が真に望んでいるのは目先の単発の給付ではなく、希望する形で中長期的に仕事と家庭を両立しながら働き続けられる環境ではないか。テレワークは進展したが、結局、家事育児の負担は女性に偏っており、若い男性ほど育休取得希望が強いにもかかわらず、現実的には取りにくい状況もある。都市部では待機児童が解消されておらず、正規・非正規の分断もコロナ禍で助長された。どれも近年、政策として改善が進められてきたものだが、依然として解決はしていない。これらは、分かりやすい経済対策として提示することが難しく、特に選挙においては地味に見えるのだろうが、将来を担う世代が安定的な経済基盤を持つことは真に効果のある経済対策と言える。「働き方を変えていく」という、これまでの議論を深めるような政策が進むことにも期待をしたい。

6 久我尚子「特別定額給付金の使い道(2)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2020/11/17)

(2021年11月12日「基礎研レター」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子育て世帯の給付金の使い道-更なる10万円給付、子どものための消費か貯蓄か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子育て世帯の給付金の使い道-更なる10万円給付、子どものための消費か貯蓄かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!