- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1)-属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別

2021年10月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

コロナ禍で在宅勤務を含め、テレワークが広がりを見せた。しかし、その拡大状況は、業種や企業規模、その他の様々な属性によって異なるだろう。コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人なのか。本稿から5回にわたる基礎研レターでは、ニッセイ基礎研究所の独自調査から、コロナ禍のテレワークの頻度の変化を、様々な属性別に確認した結果を紹介する。

本稿では、その1回目として、ニッセイ基礎研究所が行った調査の概要と、テレワーク頻度の変化の全体の傾向を紹介した後、企業の規模及び産業分類別のテレワーク頻度の変化について確認した結果を紹介する。

本稿では、その1回目として、ニッセイ基礎研究所が行った調査の概要と、テレワーク頻度の変化の全体の傾向を紹介した後、企業の規模及び産業分類別のテレワーク頻度の変化について確認した結果を紹介する。

2――調査概要

本稿を含めて「コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1) ~ (5)」として、今後全5回の基礎研レターにわたって紹介する確認結果は、ニッセイ基礎研究所が2021年の2~3月に行った独自のWEB アンケート調査のデータに基づくものである1。アンケート調査の回答は、全国の 18~64 歳の被用者(公務員もしくは会社に雇用されている人)の男女を対象に、全国 10 地区、性別、年齢階層別(10 歳ごと)の分布を、 2015 年の国勢調査の分布に合わせて収集した。2021年に実施した調査の回答の回収期間は、2021年2月27日~2021年3月25日で、回答件数は 5,808 件である。

このアンケート調査では、2021年2月時点及び2020年2月時点でのテレワーク頻度を尋ねている。この質問を用いて、2020年2月~2021年2月の間のテレワーク頻度の変化を、様々な属性別に、確認していく。

1 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」

このアンケート調査では、2021年2月時点及び2020年2月時点でのテレワーク頻度を尋ねている。この質問を用いて、2020年2月~2021年2月の間のテレワーク頻度の変化を、様々な属性別に、確認していく。

1 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」

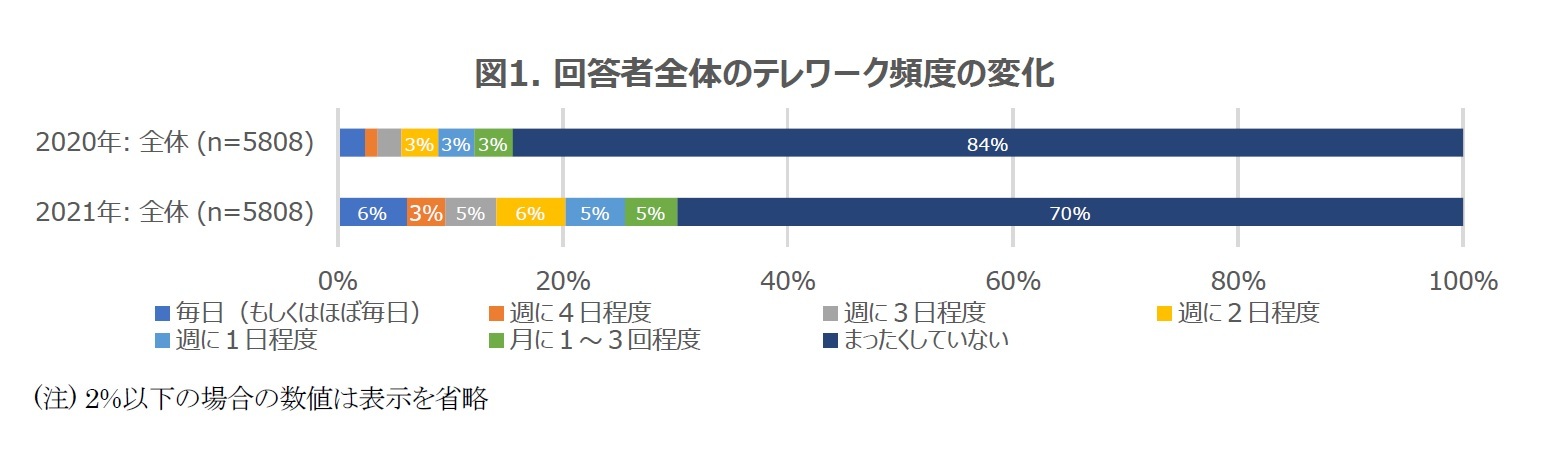

3――回答者全体のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

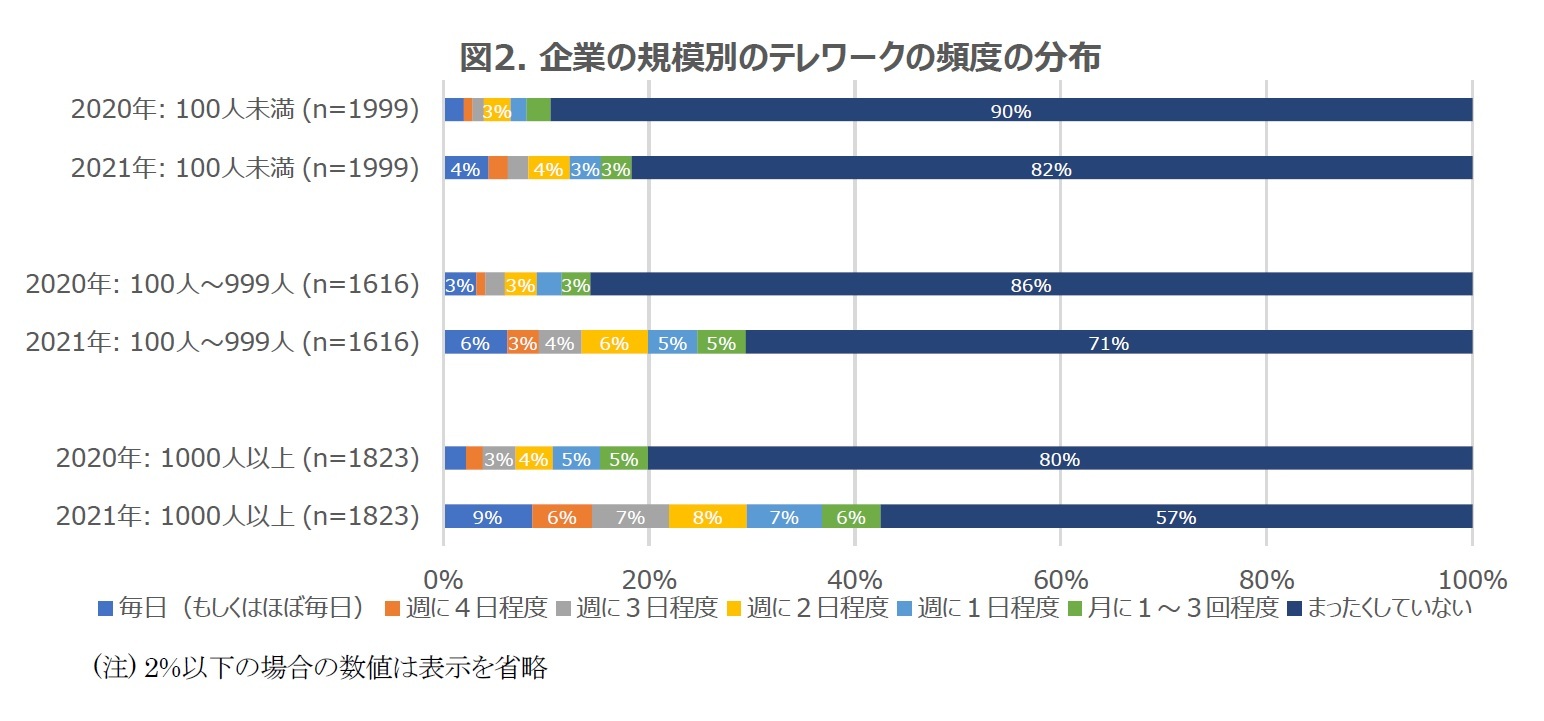

4――企業の規模別のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

では、勤めている企業の規模別に見るとどうだろうか。勤めている企業の従業員数別のテレワークの頻度の変化を示したのが、図2である。2020年2月時点では、従業員数が100人未満の企業に勤めている人の中で、月1日以上のテレワークを行っている人の割合は約10%、従業員数が100人~999人の企業に勤めている人の間では、14%、従業員数が1000人以上の企業に勤めている人の間では、20%と、従業員数の多い企業に勤めている人ほど、テレワークを行っていた傾向がみられる。そして、その傾向は2021年にはさらに強くなっているようだ。2021年2月の時点で、従業員数が100人未満の企業に勤めている人で、月1回以上の在宅勤務を行っている人は約18%、100人~999人では約29%、1000人以上では、約43%であった。

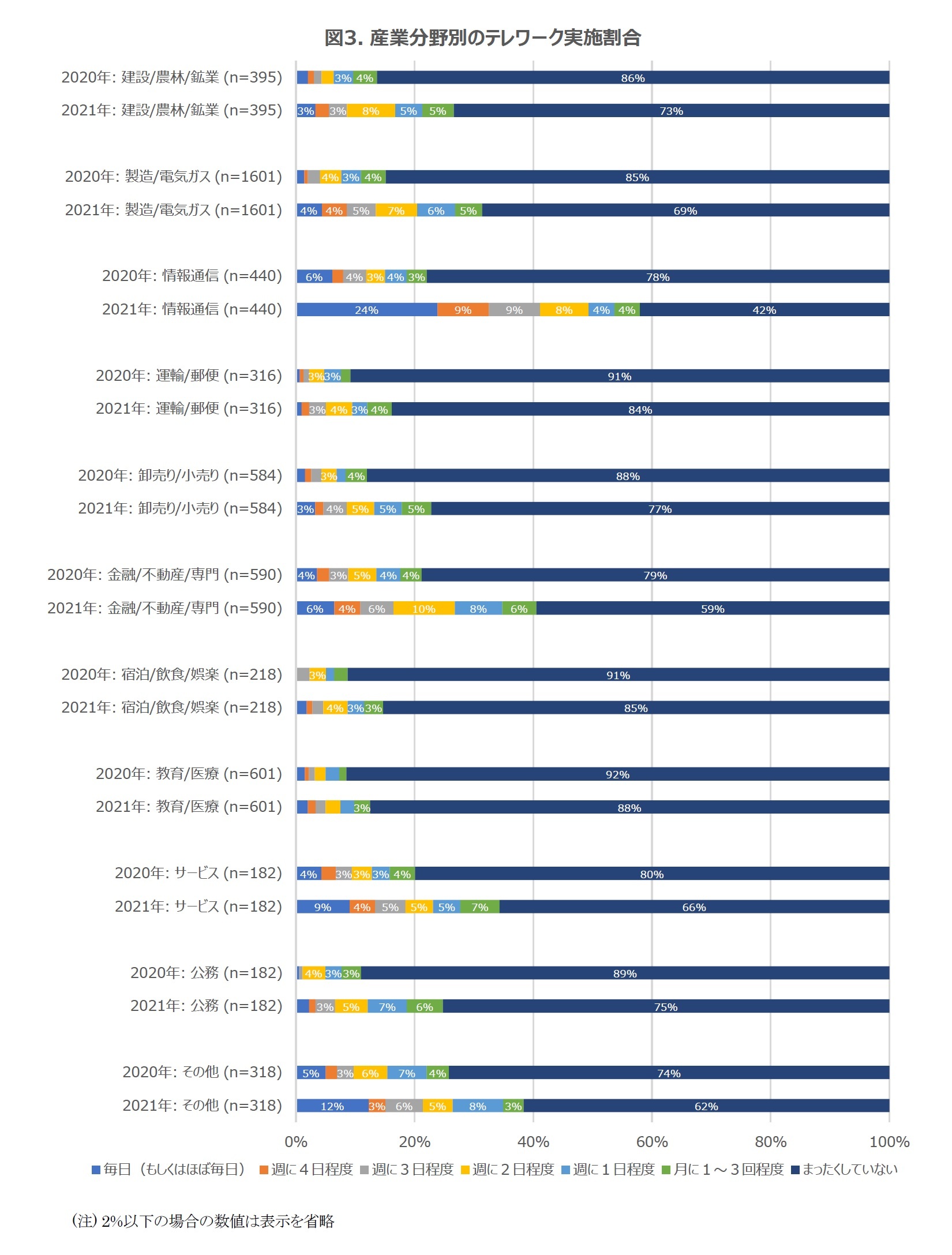

5――産業分野別の規模別のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

次に、勤めている企業の産業分野別にテレワークの頻度を示したのが、図3である。2021年2月時点で、月1日以上のテレワークを行っている人の割合が最も大きいのは、情報通信分野の企業に勤めている人で、約58%であった。情報通信分野の企業に勤めている人の間では、毎日テレワークを行っている人の割合も大きく、約24%であった。情報通信分野の次に、月1日以上のテレワークを行っている人の割合が大きいのは、金融/不動産/学術研究・専門サービス分野で、約41%であった。

一方、2021年2月の時点で、月1日以上のテレワークを行っている人の割合が最も小さいのは、教育/医療分野で約12%。教育/医療分野の次に小さいのは、宿泊/飲食/娯楽分野で、約15%であった。

一方、2021年2月の時点で、月1日以上のテレワークを行っている人の割合が最も小さいのは、教育/医療分野で約12%。教育/医療分野の次に小さいのは、宿泊/飲食/娯楽分野で、約15%であった。

6――おわりに

本稿では、ニッセイ基礎研究所の調査結果を用いて、企業の規模及び産業分類別に、2020年2月から2021年2月の間の、テレワークの拡大状況の違いを確認した。企業の規模については、勤めている企業の規模が大きいと、テレワークを行う頻度が多い傾向が見られた。また、産業分野別に確認すると、月1日以上のテレワークを行っている人の割合が最も大きい情報通信分野では、約58%である一方、最も小さい教育/医療分野では約12%と、テレワークの拡大状況は、産業分野によって大きな違いがあることが確認された。

(2021年10月13日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1)-属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (2)-属性別のテレワーク頻度の変化:雇用形態/職種別

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (3)-属性別のテレワーク頻度の変化:地域/通勤時間/通勤手段別

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (4) -属性別のテレワーク頻度の変化:男女/年代/年収別

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (5) -属性別のテレワーク頻度の変化のまとめ

- テレワーク拡大の子育て中の働く人々のこころの健康への影響

- 女性の通勤時間に見るリモートワークの少子化対策への貢献可能性

- 通勤時間と幸福度の関係―在宅勤務拡大で幸福度は高まるか?―

- 新型コロナ テレワークの人間関係-新たなストレスは仕事のパフォーマンスにどう影響しているか?

- なぜテレワークは日本で普及しなかったのか?-経済、働き方、消費への影響と今後の課題-

03-3512-1882

経歴

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1)-属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1)-属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!