- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- ワクチン接種意向は高まったが、副反応への不安は依然として高い~効果を認めつつも接種を躊躇している人をどう後押しするか

ワクチン接種意向は高まったが、副反応への不安は依然として高い~効果を認めつつも接種を躊躇している人をどう後押しするか

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、その後3か月あまり経過した7月に実施した同第5回調査を使って、接種意向がどのように変化したか、接種を希望しない理由に変化があったかを見ていきたい。

使用したデータは、2020年6月からニッセイ基礎研究所が定期的に実施している「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」の第5回調査(2021年7月実施)である。調査は、全国の20~74歳の男女(調査会社のモニタ)を対象としてインターネットで2021年7月5日~7日に実施し、2,582人から回答を得た。このうち、本稿では、第4回調査(2021年3月実施)と比較するため、第4回調査でも対象としていた20~69歳 (2,487人)から得た回答を分析した。

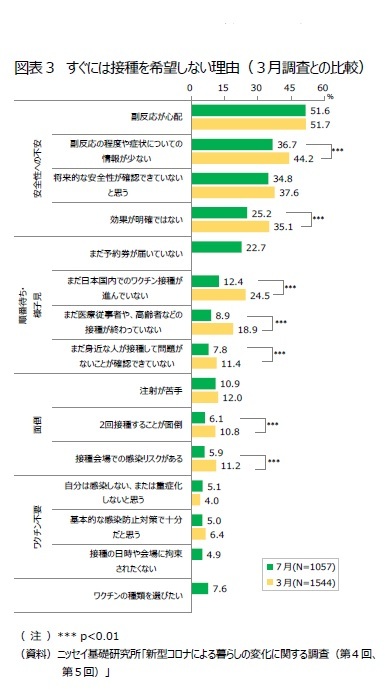

2――接種や接種予約は進んでいるが、「あまり接種したくない」「絶対に接種したくない」は5ポイントの低下にとどまる

3月調査と比較すると、60代を中心にワクチン接種(または予約)は進んでいた。また、全年代で「(まだ予約はしておらず)しばらく様子を見てから接種したい」という接種意向はあってもやや消極的だった割合も低下していた。一方で、「あまり接種したくない」「絶対に接種したくない」は全体では5ポイント低下にとどまった。20~30代に限定してみると、3ポイントと、低下幅は他年代と比べて小さかった。

3――すぐには接種を希望しない理由

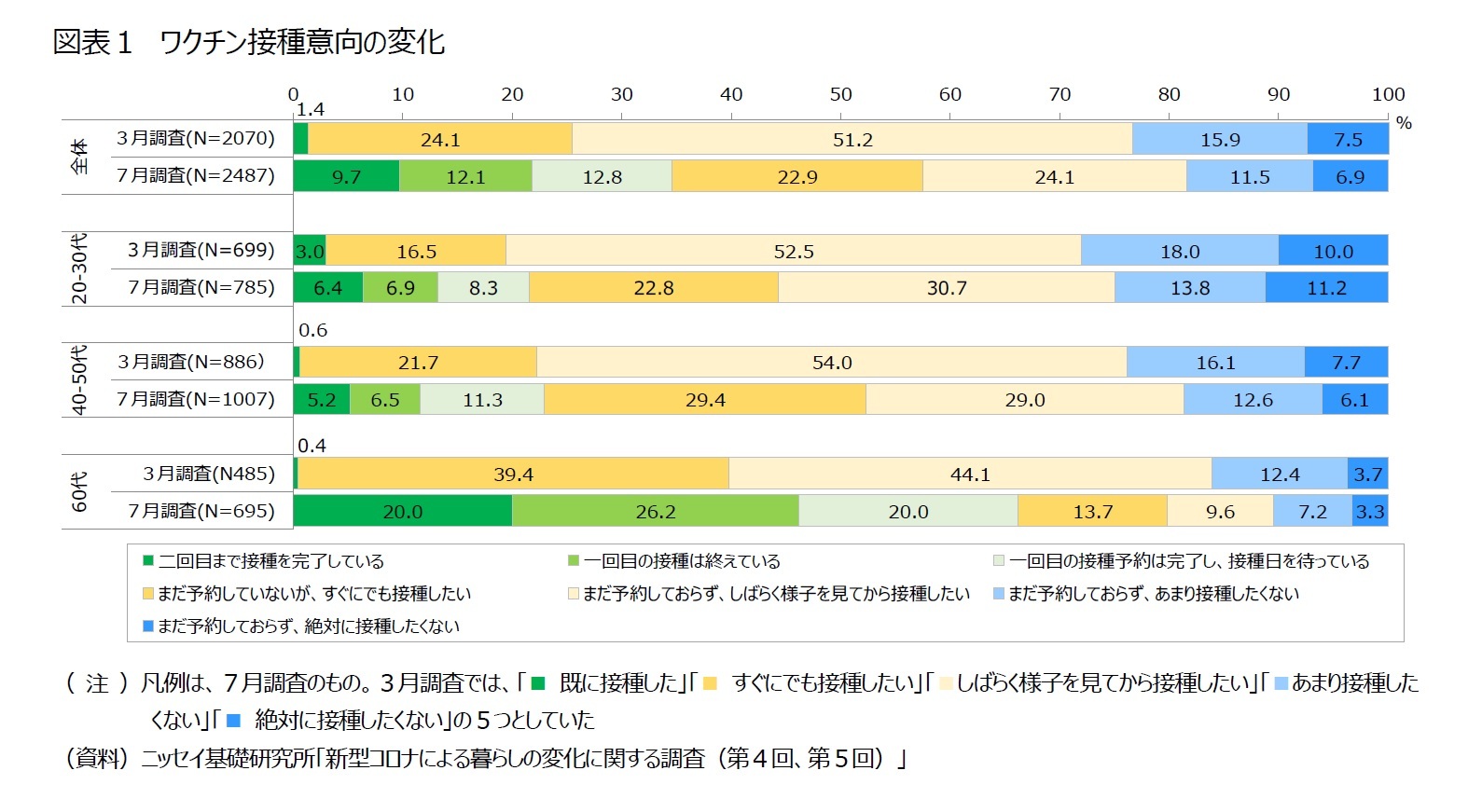

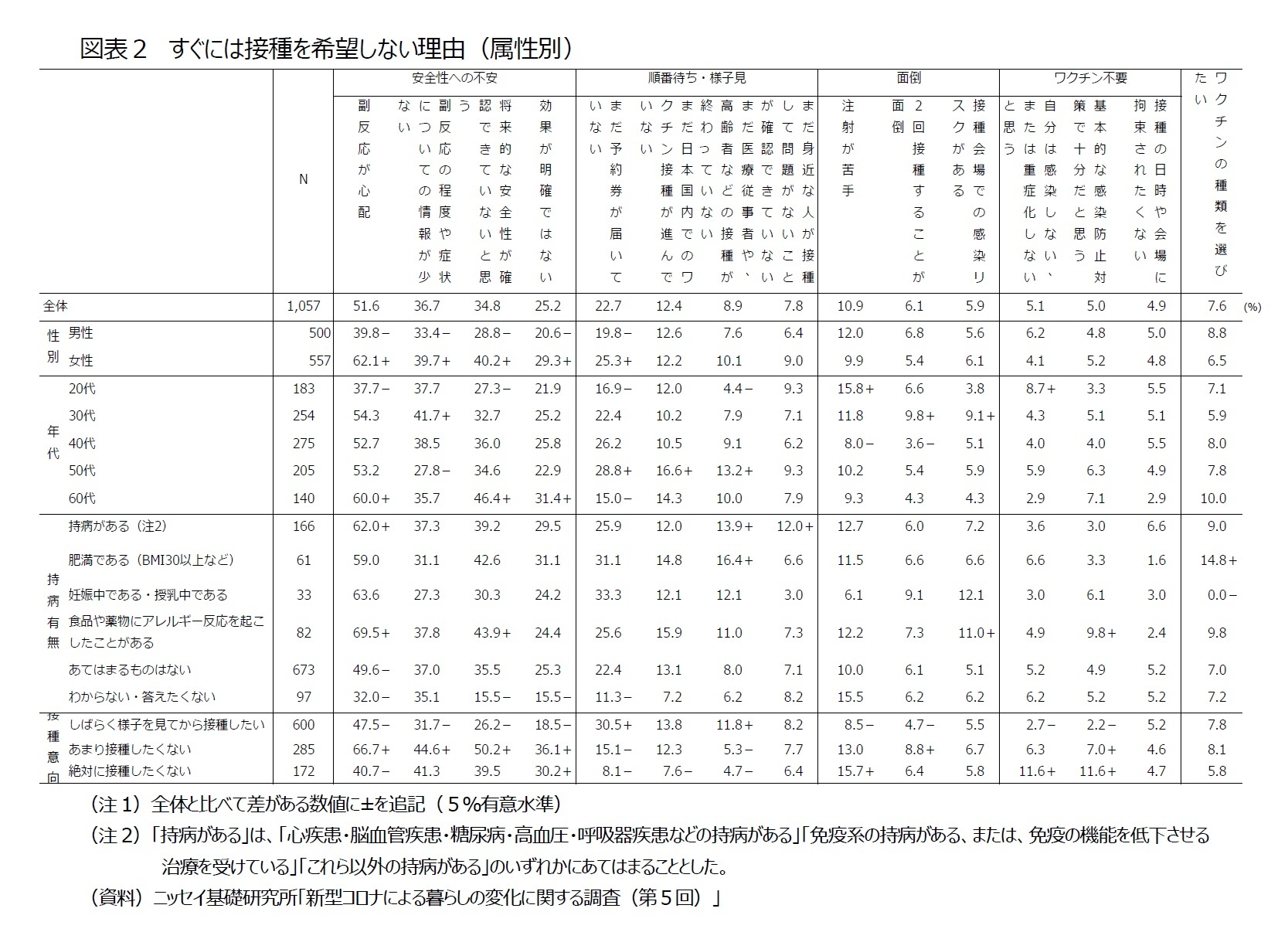

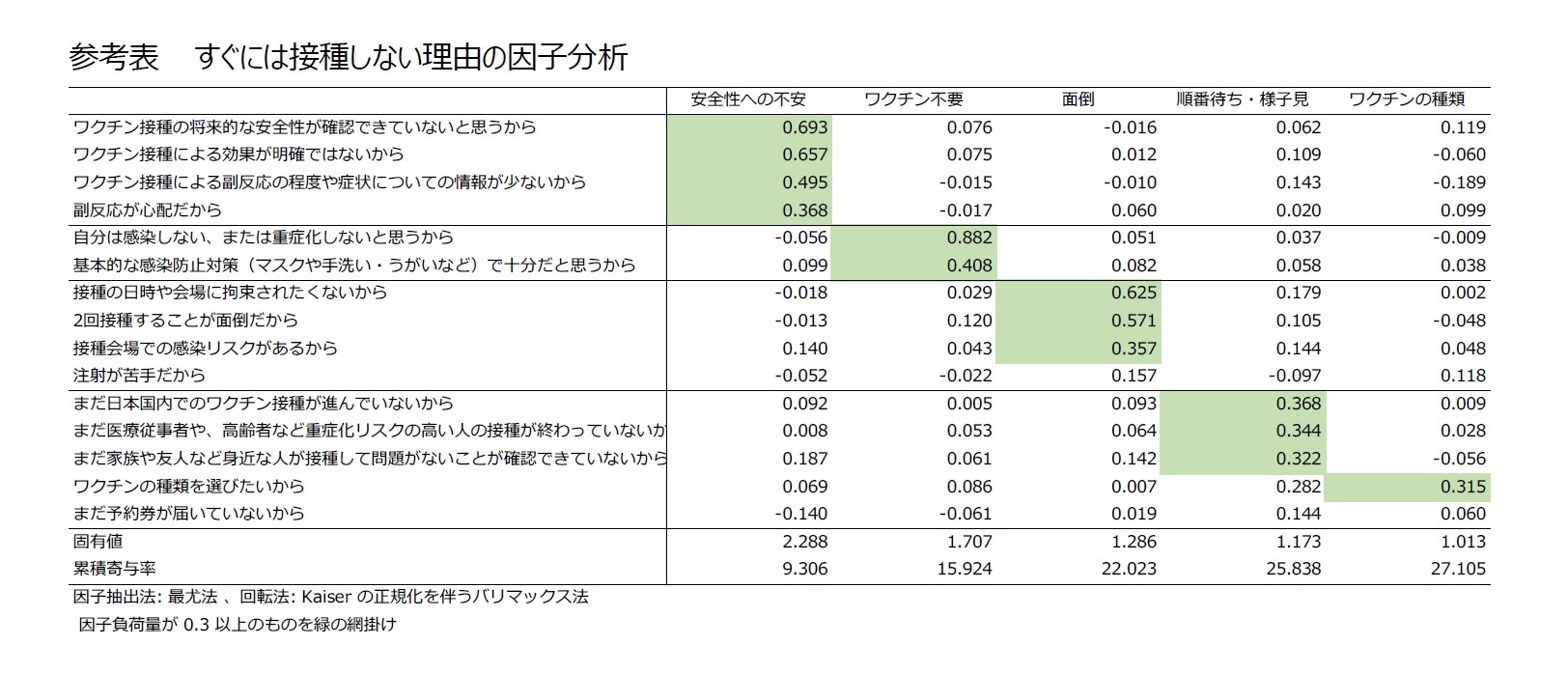

まだ予約をしていない人のうち、「しばらく様子を見てから接種したい」「あまり接種したくない」「絶対に接種したくない」といった、すぐには接種を希望しない人の理由を因子分析した結果、すぐには接種を希望しない理由は5つの因子に分けられ、それぞれ“安全性への不安”“順番待ち・様子見”“面倒”“ワクチン不要”“ワクチンの種類を選びたい”とした(最終ページの参考図表参照)。抽出された因子のうち4つ目までは、3月調査と同様であった。

7月調査で新しく理由の選択肢に入れた「まだ予約券が届いていない」は、“順番待ち・様子見”に、「接種の日時や会場に拘束されたくない」は“ワクチン不要”に分類され、「ワクチンの種類を選びたい」は新たな1つの因子と考えることができた。現在のところ、自治体の集団接種やかかりつけ医等の個別接種ではファイザー社製品が、大規模接種会場や職域接種ではモデルナ社製品が使われていることから、副反応を比較して、より自分にとってリスクが低そうなワクチンを打てる会場で予約をしたいという人が出てきたようだ。

すぐには接種を希望しない理由で、もっとも高かったのは「副反応が心配(51.6%)」だった(図表2)。次いで「副反応についての情報が少ない(36.7%)」「将来的な安全性が確認できていないと思う(34.8%)」「効果が明確でない(25.2%)」等、“安全性への不安”が高かった。次いで、「まだ予約券が届いていない(22.7%)」「まだ日本国内でのワクチン接種が進んでいない(12.4%)」「まだ医療従事者や、高齢者などの接種が終わっていない(8.9%)」「まだ身近な人が接種して問題がないことが確認できていない(7.8%)」といった“順番待ち・様子見”が高かった。

3|効果への認識は進み、副反応に関する情報も増えたが、「副反応が心配」は低下していない

3|効果への認識は進み、副反応に関する情報も増えたが、「副反応が心配」は低下していない3月調査と比較すると、「副反応の情報や症状についての情報が少ない」「効果が明確ではない」「まだ日本国内でのワクチン接種が進んでいない」「まだ医療従事者や、高齢者などの接種が終わっていない」「まだ身近な人が接種して問題がないことが確認できていない」「2回接種することが面倒」「接種会場での感染リスクがある」を理由にあげた割合は低くなっていた。副反応についての情報が少ないといった印象は、この3か月あまりで、ワクチン接種者の体験談のほか、厚生労働省「厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)」による副反応事例が頻繁に更新されていることから改善されたようである。また、国内で優先接種対象者のワクチン接種が進んだことで、“順番待ち・様子見”に分類されていた理由も大きく改善していただけでなく、効果についての不安も改善されたようである。さらに、大規模接種会場や職域接種会場の設置、予約方法の改善、接種会場での感染リスク軽減のための取り組み等がニュース等で度々取り上げられているためか、「2回接種することが面倒」「接種会場での感染リスクがある」も低下していた。

しかし、すぐには接種を希望しない大きな理由である「副反応が心配」や「将来的な安全性が確認できていないと思う」は、3月調査と比べて低下していなかった。

4――ワクチン接種を後押しする手立てはあるか

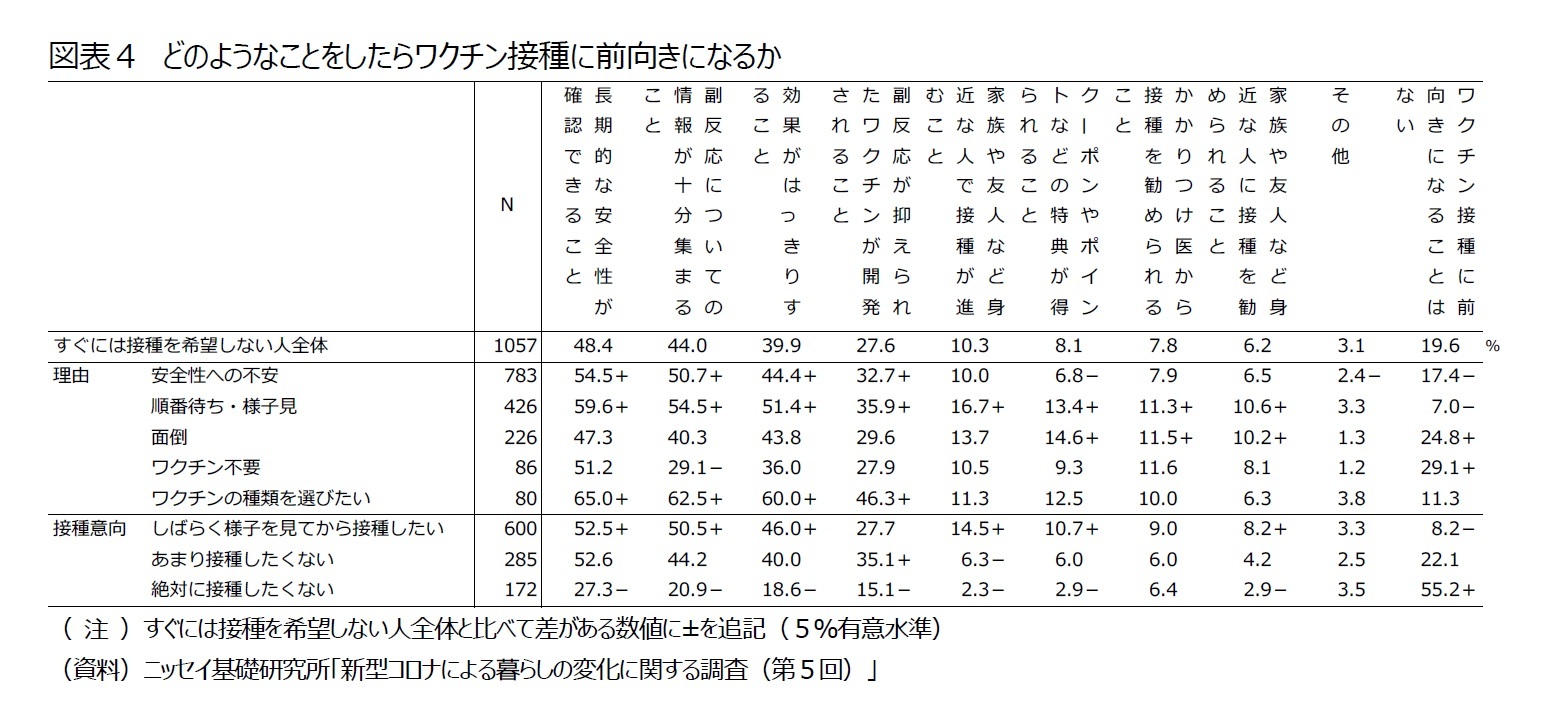

すぐには接種を希望しない人に対して、いくつかの取り組みを示し、ワクチン接種に前向きになると思う取り組みを選んでもらった(図表4)。その結果、最多は「長期的な安全性が確認できること」で48.4%、次いで「副反応についての情報が十分集まること」(44.0%)、「効果がはっきりすること」(39.9%)、「副反応が抑えられたワクチンが開発されること」(27.6%)の順に選択割合が高かった。

すぐには接種を希望しない理由別にみると、安全性への不安がある人とワクチンの種類を選びたい人では、当然のことながら、ワクチンの安全性、副反応に対する不安を軽減する情報等をあげていた。順番待ち・様子見をしている人では、安全性や副反応に対する不安の軽減以外に、身近な人の接種が進むことや身近な人の推奨、医療従事者等の推奨、クーポンやポイントなどの特典が得られることをあげていた。面倒だと感じている人では、クーポンやポイント等の特典、身近な人や医療従事者による推奨を回答していた。

次に、政府が導入に向けて調整を進めている、新型コロナウイルスのワクチン接種の証明である「ワクチンパスポート」について、海外渡航者の出入国時の必要への対応以外に、ワクチン接種記録の提示によって会場やイベントへの入場時の要件が緩和されたり、さまざまなサービスやキャンペーンが受けられたりするなどの国内における活用についても検討されていることを注記したうえで、考え方を尋ねた。

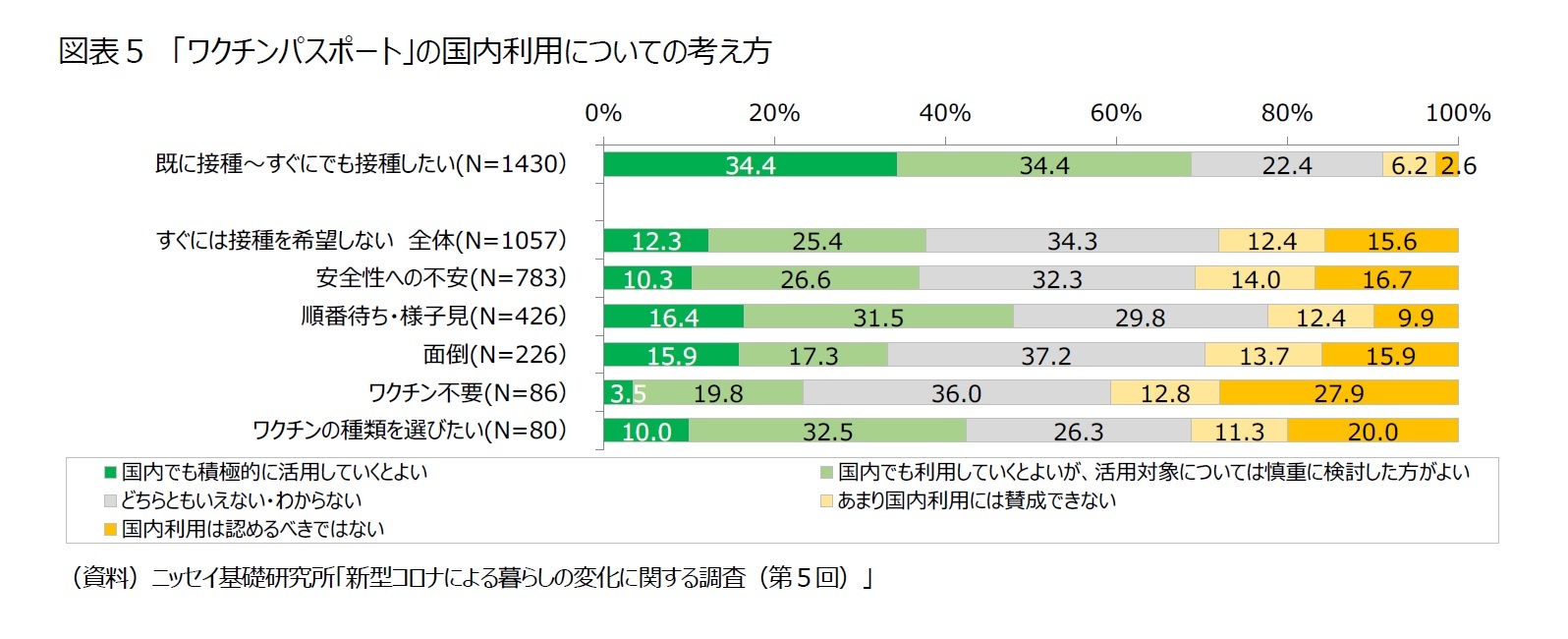

その結果、すぐには接種を希望しない人では「二回目まで接種を完了している」「一回目の接種は終えている」「一回面の接種予約は官僚し、接種日を待っている」「まだ予約していないが、すぐにでも接種したい」を合わせた「既に接種~すぐにでも接種したい」人と比べて否定的だった(図表5)。しかし、37.7%が「国内でも積極的に活用していくとよい」または「国内でも利用していくとよいが、活用対象については慎重に検討した方がよい」と賛同しており、「あまり国内利用には賛成できない」「国内利用は認めるべきではない」をあわせた28.0%を上回った。

すぐには接種を希望しない理由別にみると、“順番待ち・様子見”と“ワクチンの種類を選びたい”人は、ワクチンパスポートの導入にも賛同する割合がすぐには接種を希望しない人全体と比べると高かった。

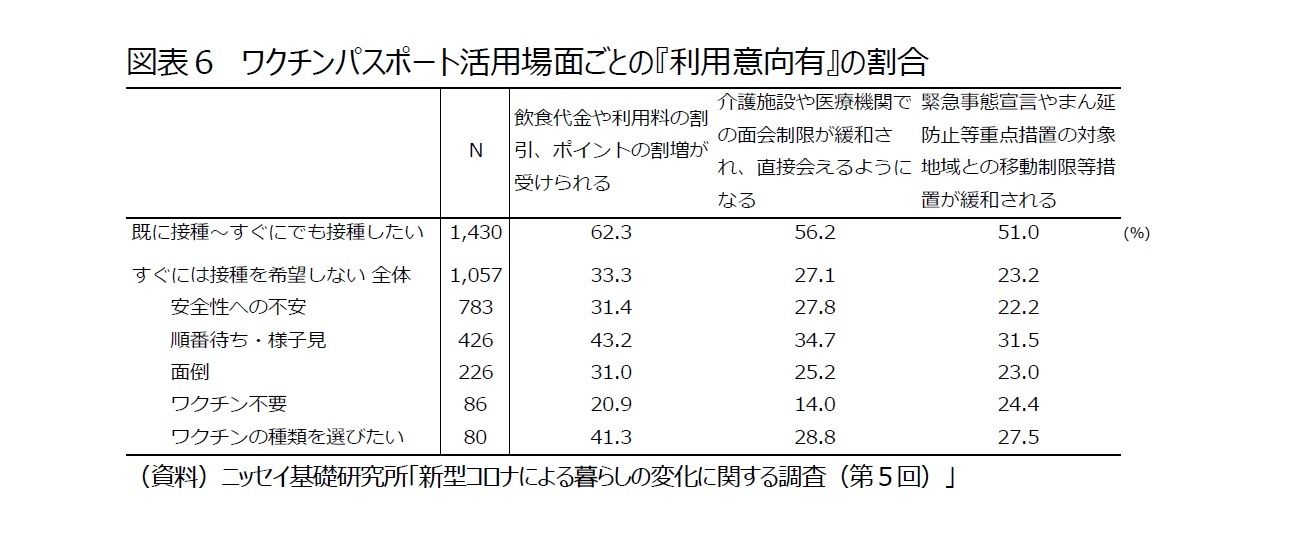

もっとも利用意向が高かったのは、「既に接種~すぐにでも接種したい」においても「すぐには接種を希望しない」においても「飲食代金や利用料の割引、ポイントの割増が受けられる」で、次いで「介護施設や医療機関での面会制限が緩和され、直接会えるようになる」だった。すぐには接種を希望しない人では、「既に接種~すぐにでも接種したい」人と比べて、すべての活用場面で利用意向は低かった。「ワクチンパスポート」が導入された場合、ワクチンを打っていない人にとっては不利益となる可能性があるため賛同できない可能性と、すぐには接種を希望していない人ほどワクチンの効果について懐疑的な傾向があるため、人流を促すような政策に賛同できない可能性が考えられる。

すぐには接種を希望しない人の中では、ワクチンへの考え方(図表5)と同様に、具体的な活用場面でみても、“順番待ち・様子見”“ワクチンを選びたい”を理由とする人で、相対的に『利用意向有』が高かった(図表6)。この2つの理由をあげる人は、いずれ接種することが視野に入っている可能性がある。

1 「飲食代金や利用料の割引、ポイントの割増が受けられる」「保有者限定のキャンペーンに参加できる」「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域との移動制限や隔離(待機)措置が緩和される」「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間中・対象地域でも国内旅行などのツアーに参加できるようになる」「会場や施設等の入場者数の制限が緩和された保有者限定のイベントが開催される」「イベント会場、施設等への入場時に専用レーンが開設される」「介護施設や医療機関での面会制限が緩和され、直接会えるようになる」について尋ねた。

5――おわりに

すぐには接種を希望しない理由は、3月調査と比較して、国内での接種が進んできたことにより、“順番待ち・様子見”に分類される理由は低下していた。また、「副反応の程度や症状についての情報が少ない」や「効果が明確ではない」は低下していた。各種報道等により、ワクチン接種が進んでいる国において死者が減っていることや、国内でも高齢者の新規感染者が減っていることなどで効果を感じるようになってきたこと、現役世代における副反応や、2回目の接種後の副反応についての情報が得られるようになってきたことで、情報が少ないことによる不安が低下していることによると考えられる。

一方、「副反応が心配」「将来的な安全性が確認できていないと思う」は、3月調査と比べて低下していなかった。情報が増えても、現在得られている情報では、副反応や将来的な安全性についての不安はぬぐい切れていない可能性がうかがえる。こういった“安全性への不安”は、新型コロナウイルスに感染した場合のリスクが高いとされる年齢が高い層でも高い点が懸念される。

“安全性への不安”“順番待ち・様子見”で、すぐには接種を希望しない人は、今後、ワクチンの効果が明らかになったり副反応が抑えられたりすれば、ワクチン接種に前向きになると答えていた。“順番待ち・様子見”の人では、家族や医療従事者に勧められることのほか、クーポンやポイント等の直接的なメリットが得られることで前向きになると答えている人もいた。“面倒”ですぐには接種しない人も、家族や医療従事者に勧められることは後押しになる可能性があった。

「ワクチンパスポート」の導入は、すぐには接種を希望しない人においても慎重な議論は求めているものの、4割弱で利用意向があり、利用意向なしや反対を上回っていた。特に、“順番待ち・様子見”や“ワクチンの種類を選びたい”は、利用意向が高かった。これらのことから、“順番待ち・様子見”や“ワクチンの種類を選びたい”は、いずれワクチンを接種することを前提としており、こういった政策によって後押しになる可能性があると考えられる。

現在、ワクチン忌避への対応ついては、ワクチン接種不安をあおる誤情報やデマへどう対処するかが話題となっている2。誤情報等によって、特に若い層で、ワクチン接種に対して、強い反発を感じている人が課題となっているようだ。しかし、ワクチンの効果を認めているが副反応への不安から決断がつかずしばらく様子を見ようとしていたり、面倒さや、ワクチンの種類を選ぼうとして、接種を躊躇している人もいる。“安全性への不安”は、新型コロナウイルスに感染したら重症化や死亡リスクが高いとされる年齢が高い人にも多い。今回の結果から、身近な人や医療従事者からの推奨、クーポンやポイントの付与、ワクチンパスポートの国内利用等が決断の後押しになる可能性があった。

誤情報やデマへの対応は必須であるが、ワクチンの効果を認めつつも副反応への不安から、決断が遅れてしまっている人への対応を強化していくことも重要ではないだろうか。

2 例えば、NHKワクチン接種特設サイト「ワクチン接種 不安あおる誤情報やデマ どう対処する?(https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/japan_2021/#mokuji6)」等。

(2021年07月20日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/06/17 | 会社員のキャリアビジョン~男女別・年齢別の比較からみるキャリア志向の変化と管理職登用 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ワクチン接種意向は高まったが、副反応への不安は依然として高い~効果を認めつつも接種を躊躇している人をどう後押しするか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ワクチン接種意向は高まったが、副反応への不安は依然として高い~効果を認めつつも接種を躊躇している人をどう後押しするかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!