- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- コロナ禍における労働市場の動向-失業率の上昇が限定的にとどまる理由

2021年07月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――今後の見通しと課題

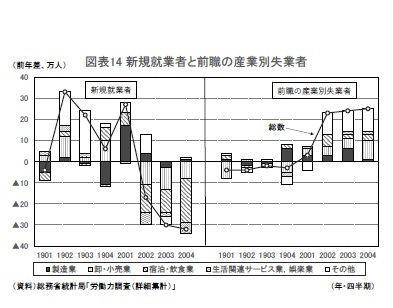

ここまで見てきたように、2020年4月の緊急事態宣言下では、非労働力化の進展、休業者の急増、労働時間の大幅削減が失業率の上昇を抑制した。そして、緊急事態宣言解除を受けた経済活動再開後は、実質GDP成長率が大きく上振れるなど、想定を上回るペースで景気が回復してきたことが雇用調整圧力の緩和に寄与した。また、極めて厳しい状況にある宿泊・飲食サービス業から他産業への転職が進んだことも失業率の上昇を抑制した。

(緊急事態宣言の再発令で雇用調整圧力が再び高まる恐れ)

雇用情勢は2020年末にかけて最悪期を脱しつつあったが、2021年1月に緊急事態宣言が再発令されたため、持ち直しを続けてきた景気が再び悪化することは確実となった。2021年1-3月期は個人消費の落ち込みを主因としてマイナス成長となる可能性が高い。前回の緊急事態宣言時は、飲食店、遊興施設、百貨店などが全面休業に追い込まれたのに対し、今回は飲食店の営業時間短縮、大規模イベントの人数制限など規制の範囲が狭い。また、前回の緊急事態宣言では、当初7都府県に限定されていた対象地域がその後全国に拡大されたが、今回は対象地域が限られている。これらのことを踏まえれば、個人消費への悪影響は前回の緊急事態宣言時よりも小さくなる可能性が高い。

ただし、経済活動の制限自体が前回の緊急事態宣言時より限定的だとしても、経済の耐久力が当時よりも大きく低下していることには注意が必要だ。たとえば、法人企業統計の経常利益はコロナ前の水準を2割以上下回っており、特に新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた宿泊業、飲食サービス業は2020年1-3月期から3四半期連続で赤字となっている。また、宿泊業、飲食サービス業は利益剰余金が前年から半減しており、そのうち資本金1千万~2千万円の中小企業では、利益剰余金の実額がマイナスとなっている。緊急事態宣言そのものによるインパクトが小さかったとしても、事業の継続が不可能となり、廃業や倒産に追い込まれる企業が一気に増え、失業者数が急増するリスクは前回の緊急事態宣言時よりも高くなっている。

雇用情勢は2020年末にかけて最悪期を脱しつつあったが、2021年1月に緊急事態宣言が再発令されたため、持ち直しを続けてきた景気が再び悪化することは確実となった。2021年1-3月期は個人消費の落ち込みを主因としてマイナス成長となる可能性が高い。前回の緊急事態宣言時は、飲食店、遊興施設、百貨店などが全面休業に追い込まれたのに対し、今回は飲食店の営業時間短縮、大規模イベントの人数制限など規制の範囲が狭い。また、前回の緊急事態宣言では、当初7都府県に限定されていた対象地域がその後全国に拡大されたが、今回は対象地域が限られている。これらのことを踏まえれば、個人消費への悪影響は前回の緊急事態宣言時よりも小さくなる可能性が高い。

ただし、経済活動の制限自体が前回の緊急事態宣言時より限定的だとしても、経済の耐久力が当時よりも大きく低下していることには注意が必要だ。たとえば、法人企業統計の経常利益はコロナ前の水準を2割以上下回っており、特に新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた宿泊業、飲食サービス業は2020年1-3月期から3四半期連続で赤字となっている。また、宿泊業、飲食サービス業は利益剰余金が前年から半減しており、そのうち資本金1千万~2千万円の中小企業では、利益剰余金の実額がマイナスとなっている。緊急事態宣言そのものによるインパクトが小さかったとしても、事業の継続が不可能となり、廃業や倒産に追い込まれる企業が一気に増え、失業者数が急増するリスクは前回の緊急事態宣言時よりも高くなっている。

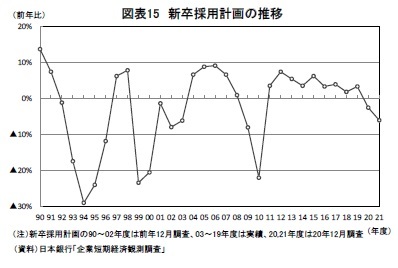

また、日銀短観2020年12月調査では、2011年度から増加が続いていた新卒採用計画が2020年度に前年比▲2.6%と10年ぶりの減少となった後、2021年度は同▲6.1%と減少幅が拡大した(図表15)。2021年度採用計画を業種別にみると、宿泊・飲食サービス業が前年比▲25.2%の大幅減少となっているほか、製造業も同▲10.8%の二桁減となるなど、ほとんどの業種が減少計画となっている。

また、日銀短観2020年12月調査では、2011年度から増加が続いていた新卒採用計画が2020年度に前年比▲2.6%と10年ぶりの減少となった後、2021年度は同▲6.1%と減少幅が拡大した(図表15)。2021年度採用計画を業種別にみると、宿泊・飲食サービス業が前年比▲25.2%の大幅減少となっているほか、製造業も同▲10.8%の二桁減となるなど、ほとんどの業種が減少計画となっている。日本では、以前から採用が新卒に偏りすぎていることが指摘されてきた。労働市場全体の雇用者数は景気循環によってそれほど大きく変動しないが、新卒採用数は景気が良い時には急増し、景気が悪い時には急減するという特徴がある。1990年度以降、新卒採用数が前年比で二桁の減少となったことが7回ある。景気が悪化した場合、厳しい解雇規制や大規模な雇用対策によって既存の労働者は守られているが、そのしわ寄せは新たに就職しようとする若者が受けやすい。いわば、新卒採用市場が雇用調整の役割を担っているともいえる。

近年は労働市場が良好な状態が長かったため、弊害が目立たなかったが、新型コロナによる景気の急激な悪化によって、日本の労働市場の問題が改めて浮き彫りになった。新卒採用が多い一方で、中途採用の門戸が狭いため、たまたま景気が悪い時に学校を卒業した若者は、能力とは関係なくその後も思うような職に就けなくなってしまう。このことは世代間の不公平にもつながるだろう。

政府は、雇用調整助成金の特例措置を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長することを決めている。2020年春のように経済活動を大幅に制限せざるをえなかった時期にはやむを得ない措置であったが、特例措置を長く続ければ企業内の雇用保蔵はさらに拡大する。このことは将来の雇用創出を妨げ、雇用情勢の改善が遅れるリスクを高めるだろう。

労働需要が増えなければ失業問題の根本的な解決には至らない。これまでの失業を抑制する政策から、必要な感染拡大防止措置を講じつつも経済活動の制約をできるだけ取り除き、景気回復を着実かつ持続的なものとすることによって、新たな雇用を生み出す政策へシフトすることが求められる。

(2021年07月08日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/08 | 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定 | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/01 | 法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/08/29 | 鉱工業生産25年7月-自動車中心に下振れリスクが高く、7-9月期は減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍における労働市場の動向-失業率の上昇が限定的にとどまる理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍における労働市場の動向-失業率の上昇が限定的にとどまる理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!