- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 人口動態データ解説-東京一極集中の「本当の姿」

人口動態データ解説-東京一極集中の「本当の姿」

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに -正しい数字の収集と解釈を

数年前、まだ小学生だったわが子が、進学塾で「カソトカミツ!」をパワーワードとして習い、大合唱して帰ってきていたのを覚えている。

それくらい誰でも知っているはずの日本の人口動態問題であるが、その実態をしっかり把握している人は少ない。講演会においてデータをもとに日本における人口動態の最大の課題「東京一極集中」を解説すると、悲鳴にも似た驚きの声があがる。

そこで、本レポートでは国の統計データをもとに解説を行い、東京一極集中問題を読者が考える際の「正確な前提条件」を提示してみたい。

この正確な前提条件が上流思考となって、中流思考である「誰を集めるのか」、そして下流思考である「どうやって集めるのか」が考案されるため、「正確な前提条件」を見失った政策は奏功しないか、もしくは奏功したとしても偶々であるか、一時的な人口増加に効果がとどまり未来につながらないか、のどれかとなる。

まずはコロナ禍以前の直近の2019年の人口動態結果を、総数ならびに男性女性別に解説する。

1―― 注目すべきは「転出・転入の差」

しかし、転出・転入の差(入ってくる人-出ていった人)はしっかり見なくてはならない。大きく転入超過するエリアは沢山の人々に選ばれる、その時代の人々に好まれるエリアであり、その反対は選ばれないエリア、であることが示されるからである。

ダイバーシティを差し引いても、沢山の人に選ばれない転出超過エリアであるとすると、もしそのエリアを栄えさせたいという意志があるならば、選ばれるように修正していく必要がある。

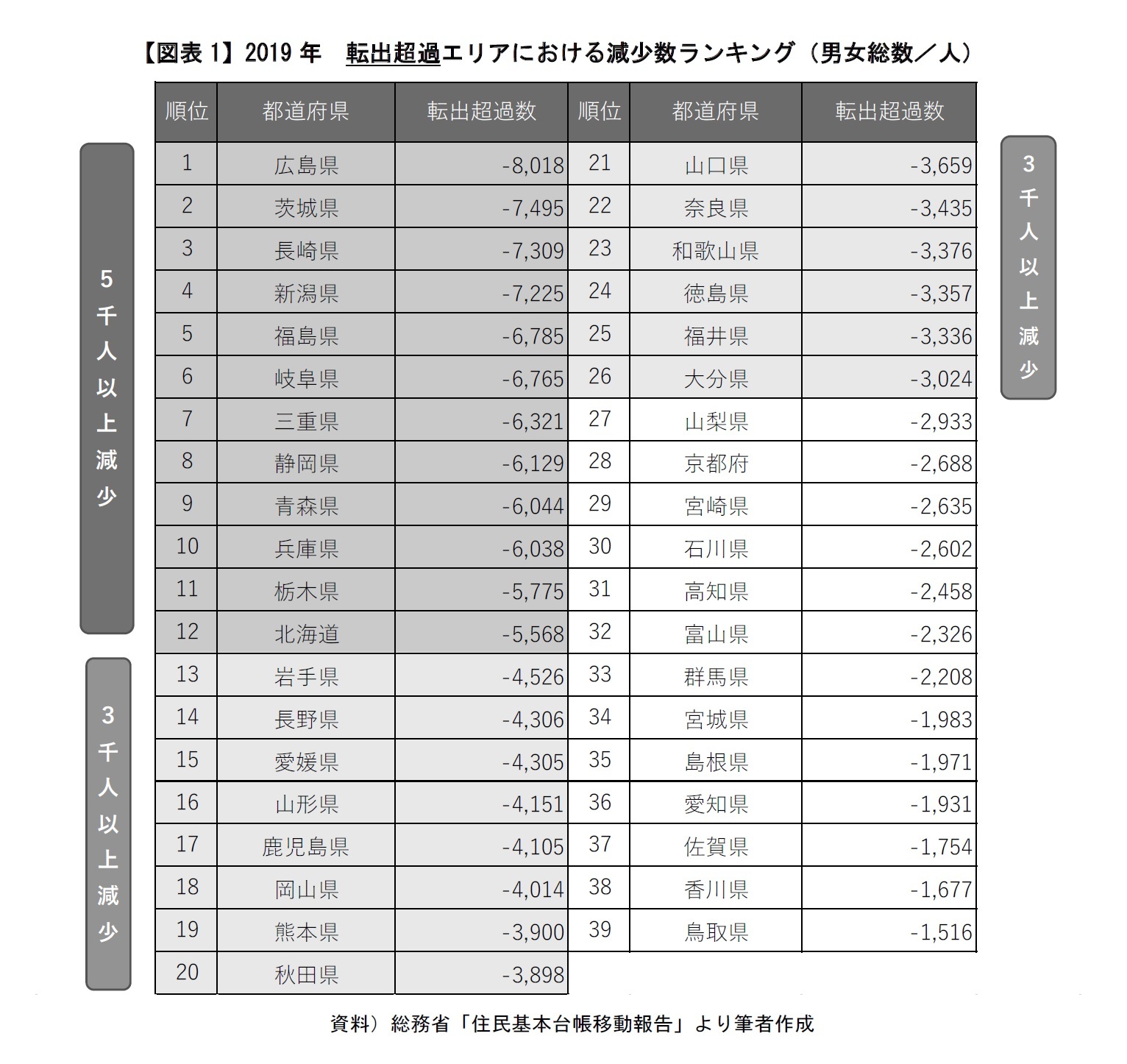

そこで、まずは2019年の男女総数ベースの人口移動から見た「令和元年のエリア選好」をみてみたい(図表1)。

2019年における人口移動の結果として人口数を減らしたエリアは47都道府県中39エリア、16万1546人の転出超過による減少となった。そのうち5,000人以上を減らしたエリアは12エリアとなっている。

これをより広域でみると、北海道、東北エリアでは福島県・青森県、関東エリアは茨城県・栃木県、中部エリアでは新潟県・岐阜県・三重県・静岡県、近畿エリアでは兵庫県、中国エリアでは広島県、九州エリアでは長崎県、となっており、また、中部エリアでは12エリア中4エリアが5,000人以上減少エリアに入っており、大きく数を減らしているといえる。

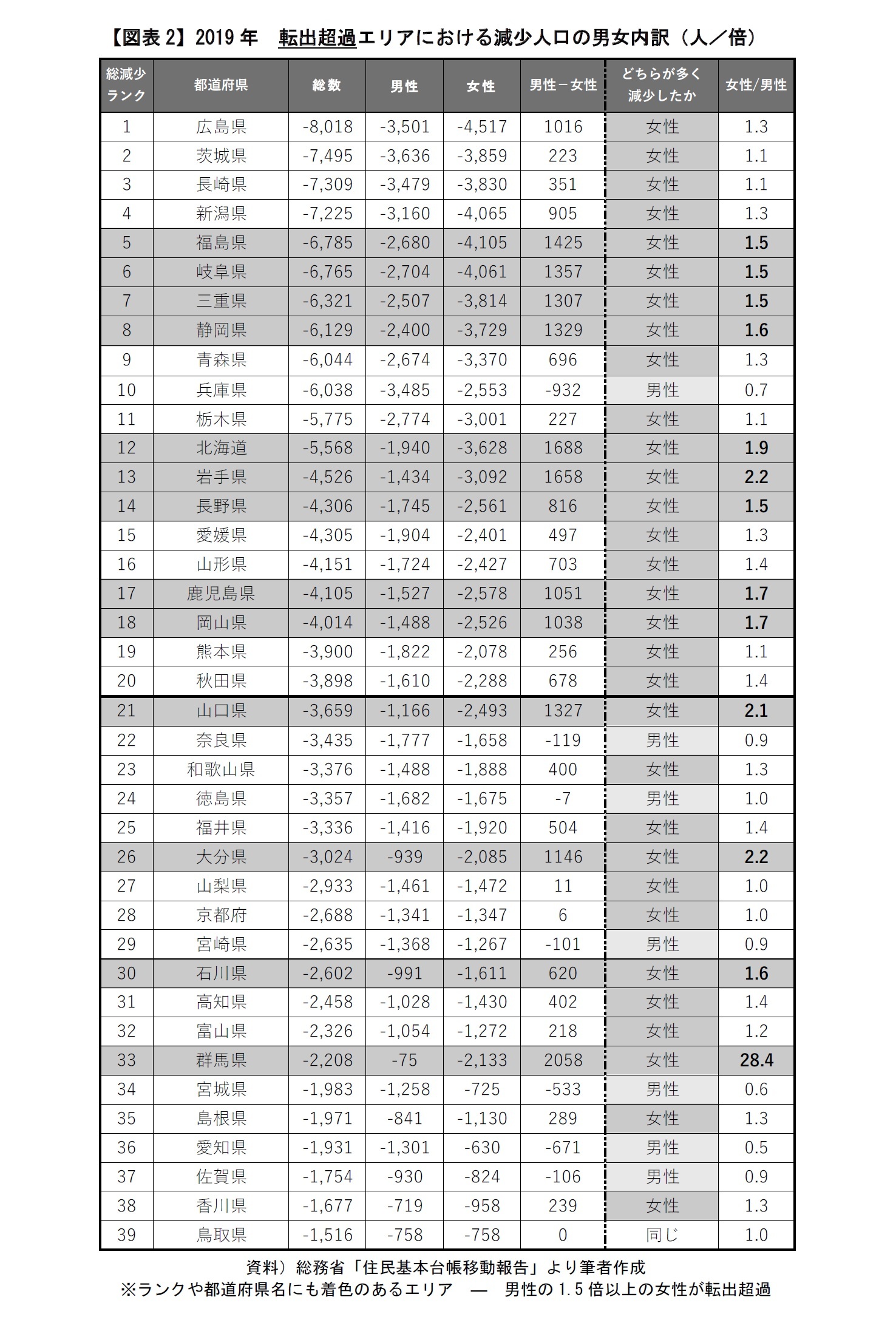

POINT1 「カソトカミツ」のカソの原因は、男性の減少よりも女性の減少が原因である

このデータから見れば、男性誘致をメインとするような地方創生戦略は、ほとんどのエリアで戦略ミスであるといえよう。

特に、女性の転出超過数が男性の1.5倍を超えるアンバランスな減少を見せている(以下減少総数順)、福島県、岐阜県、三重県、静岡県、北海道、岩手県、長野県、鹿児島県、岡山県、山口県、大分県、石川県、群馬県の13エリアについては、これまでの人口誘致策が男性誘致をメインとした戦略に傾斜しすぎていなかったか、早急に見直す必要があるだろう。

2―― 転入超過エリアは女性の定着力に強みを持つ

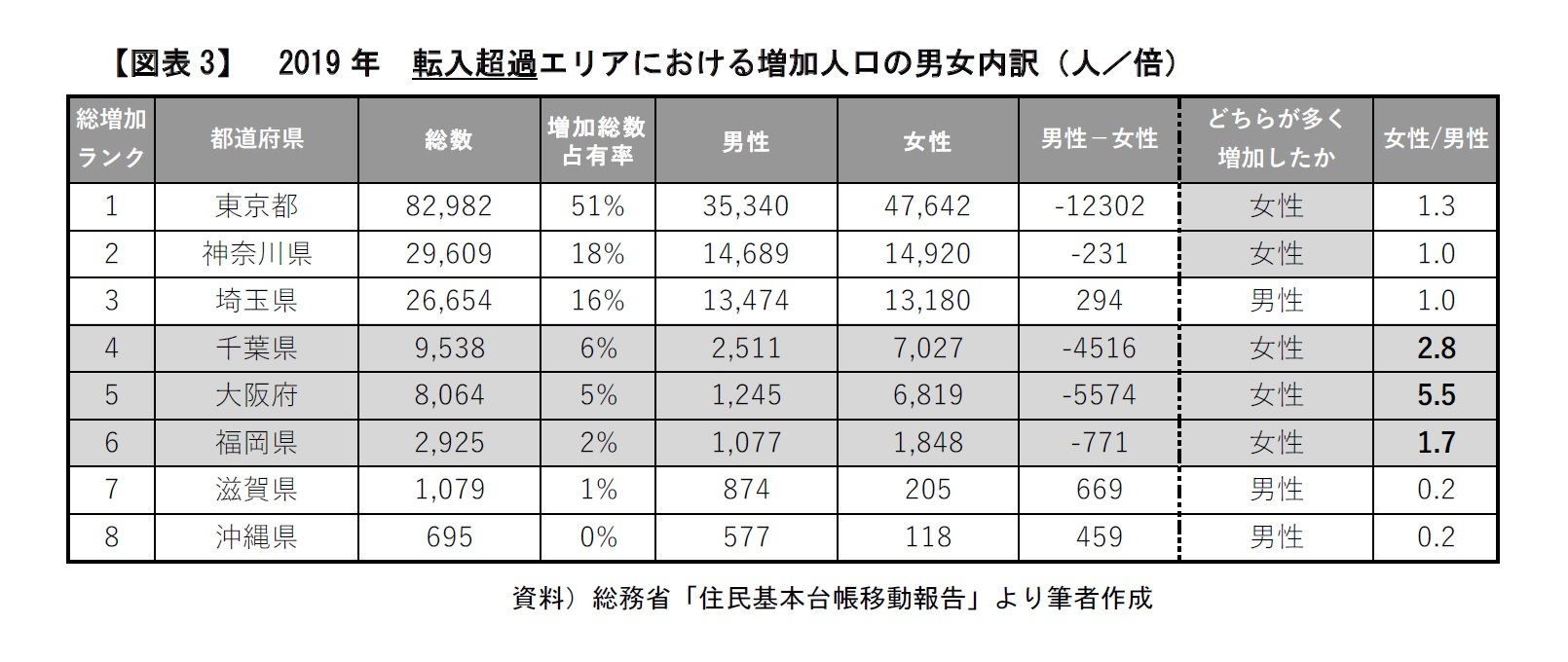

POINT2 「カソトカミツ」のカミツは、東京都での発生が5割、隣接エリアでの発生を

ふくめると9割が東京都とその隣接県で起きている

大阪府や福岡県などの地方中核都市にも人口が集まっているイメージをもたれがちであるが、人口移動の最終結果としてみると、東京都とその隣接県以外での人口集中はほぼ起こっていない、とまでいえる状況である。

また、転入超過を果たしているエリアの特徴として、8エリア中5エリアが男性よりも女性の方が多く増加(+1エリアはイーブン)しており、人口を増加させるエリアは女性の定着力が高い、という点で、転出超過エリアと大きな違いがあることが示されている。

特に大阪府は長らく女性よりも男性を多く増加させていたが、政策転換を果たしたのかは不明であるが、ここ数年で男性よりも女性を大きく増やすエリアへと変貌を遂げてきている。

POINT3 「カソトカミツ」のカミツエリアは、男性よりも女性人口の吸引力の高さを

特徴としている

3―― 東京の吸引力なのか、地方の課題なのか

しかし、当然ではあるが、東京都が人々を奪ったわけではなく、東京都が人々に選ばれてきたわけである。

ダイバーシティの時代に個々の感覚がより尊重されるようになり、落合陽一氏の指摘するデジタルネイチャーの時代において、まるで隣で起きたことのように遠い東京都の情報が地方の人々の眼前にも広がっている。そして、眼前に示された情報の中で、個々の判断で人々が東京都を目指して動いている。

そうであるとするならば、東京都の女性をメインとした吸引力を嘆くよりも、地方の、男性よりも多い女性流出という実態をしっかりと見つめて、その課題に正面から対処していく、という方が地方にとって建設的な未来へとつながると筆者は考えている。

上流思考が変化すれば、誰を集めるか、どう集めるか、中流下流政策も大きく変わる。コロナによって東京都におけるカミツが問題視される中、地方部はいま、変化に向けて千載一遇のチャンスを迎えているのではないだろうか。

そこでさらに集中の実態を深堀りするために、集中する人口の「年齢ゾーン」にも着眼して解説したい。

(2021年07月07日「ニッセイ基礎研所報」)

関連レポート

- 強まる東京一極集中(総数編)社会純減2019都道府県ランキング分析-最新純減ランキングにみる新たな動向-

- 令和元年2019人口動態データ分析-強まる東京「女性」一極集中(1)~追い上げをみせる大阪府、愛知県は社会減エリアへ

- 強まる「女性」東京一極集中(2)~転出男女アンバランス 都道府県ランキング-高まる地方男性の未婚化環境-

- データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編)-地方の人口流出は阻止されるのか-

- データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(下・流出編)-人口デッドエンド化する東京の姿-

- 2021年 1~4月転入超過都道府県ランキング/コロナ禍2年目の人口集中状況―新型コロナ人口動態解説(8)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/05/09 | 若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る | 天野 馨南子 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人口動態データ解説-東京一極集中の「本当の姿」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人口動態データ解説-東京一極集中の「本当の姿」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!