- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の医療・介護 >

- ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化

ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――高齢家族と同居する人は1割程度

調査の対象は20~69歳である。現在、新型コロナのリスクが特に高いと考えられているのはおおむね70歳以上であることから、本稿では、45歳以上の回答者の親(義親を含む)、または全回答者の祖父母を「高齢家族」と定義した。

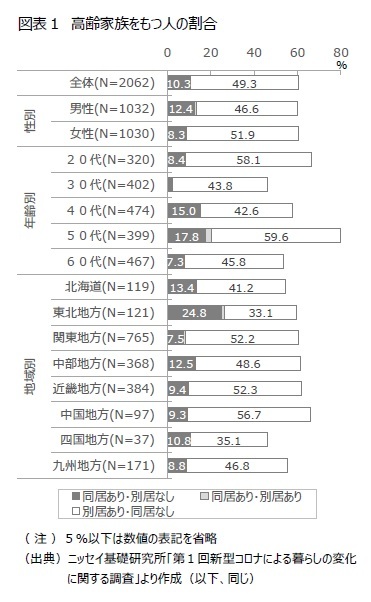

調査の対象は20~69歳である。現在、新型コロナのリスクが特に高いと考えられているのはおおむね70歳以上であることから、本稿では、45歳以上の回答者の親(義親を含む)、または全回答者の祖父母を「高齢家族」と定義した。この定義による高齢家族と同居している人の割合は全体の10.9%、同居はせず、高齢家族と別居している人の割合は49.3%だった(図表1)。同居する10.9%のうち、10.3%は別居する高齢家族がおらず、0.6%は同居する高齢家族も別居する高齢家族もいる。年齢別にみると、40~50歳代では、15%以上が同居する高齢家族をもつ。地域別にみると、東北地方で高齢者と同居している割合が高い。

2――高齢家族と同居する人の不安と日常生活の変化

高齢家族と同居する人にとって不安なことは、家庭に新型コロナウイルスを持ち込むこと、生活リズムが変わること等によって高齢家族が別の要因で体調を壊すこと、運動不足やコミュニケーション不足によって身体機能や認知機能が低下することなど多岐にわたると考えられる。そのため、高齢家族との自粛生活は、子どもとの自粛生活とはまた異なったストレスがあると推測される。

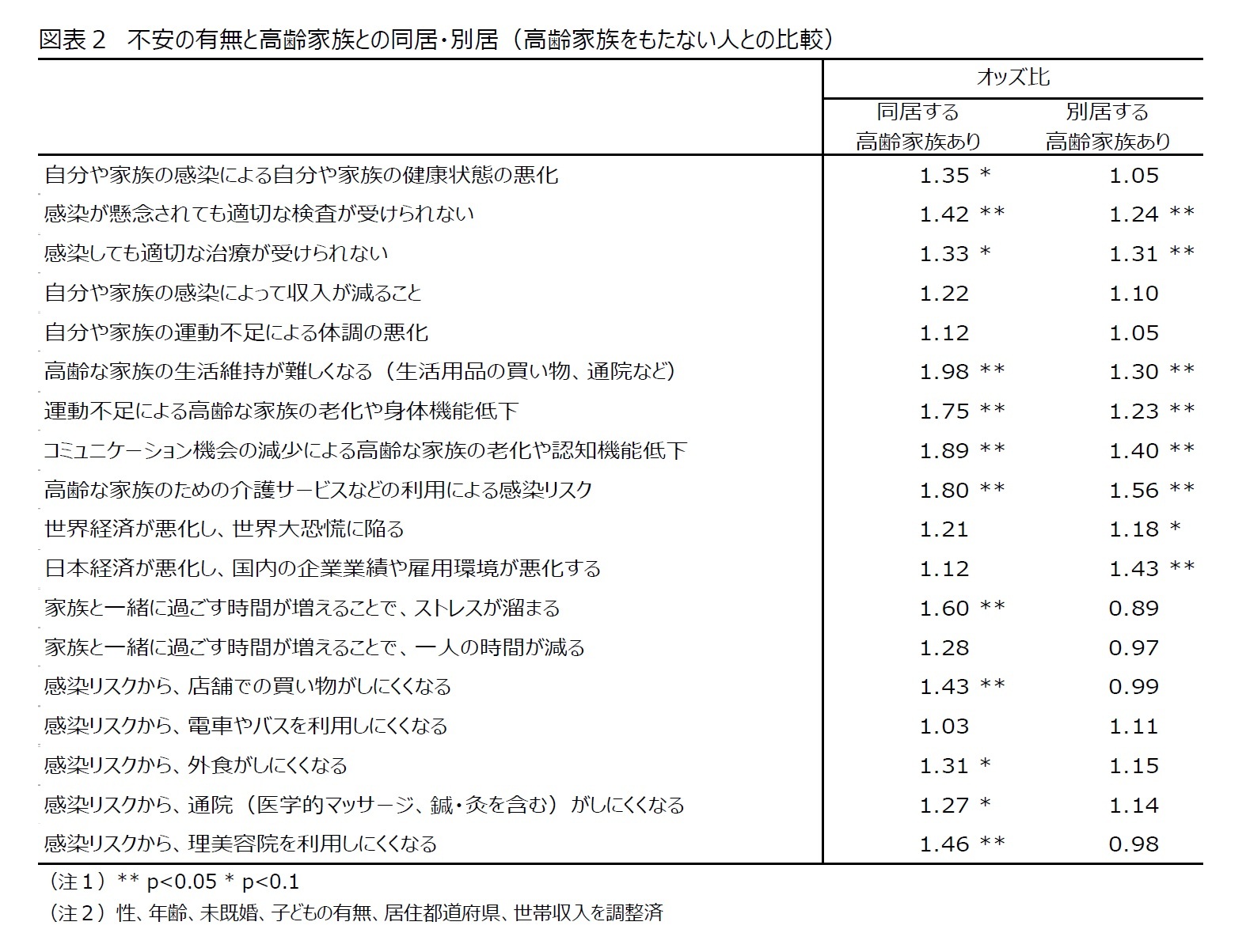

そこで、まず、高齢家族の存在や同居・別居の別が、新型コロナに関する各種不安の有無に影響しているかどうかを分析した。新型コロナや自粛生活における不安は、性・年齢のほか、地域や収入、家族構成など多くの要因が関連すると思われることから、被説明変数は各種不安の有無、説明変数は高齢家族との同居・別居状況のほか、性、年齢、未既婚、子どもの有無、居住する都道府県、世帯収入として、多重ロジスティック回帰分析を行った。説明変数間の相関係数は中程度以下であり、多重共線性の問題はないと考えた。

その結果、高齢家族と同居する人は、高齢家族の生活の維持、老化や身体機能の低下、コミュニケーションの機会の減少による認知機能の低下、介護サービスなどの利用による感染リスクといった、高齢者特有の項目で特に不安を感じているのは当然のこと、自分や家族の感染、適切な検査や治療を受けること等、感染そのものへの不安も、高齢家族を持たない人と比べて不安を感じる傾向があることがわかった。

さらに、高齢家族と同居していると、家族と一緒に過ごす時間が増えることで、ストレスが溜まることへの不安を感じているほか、店舗での買い物、通院、理美容院など日常的なサービス利用にも不安を感じる傾向があった。

一方、別居する高齢家族がいる場合は、検査や治療に対する感染そのものへの不安、高齢者特有の不安は感じていたが、店舗での買い物、通院、理美容院の利用での不安は、高齢家族を持たない人と大きな差はなかった。

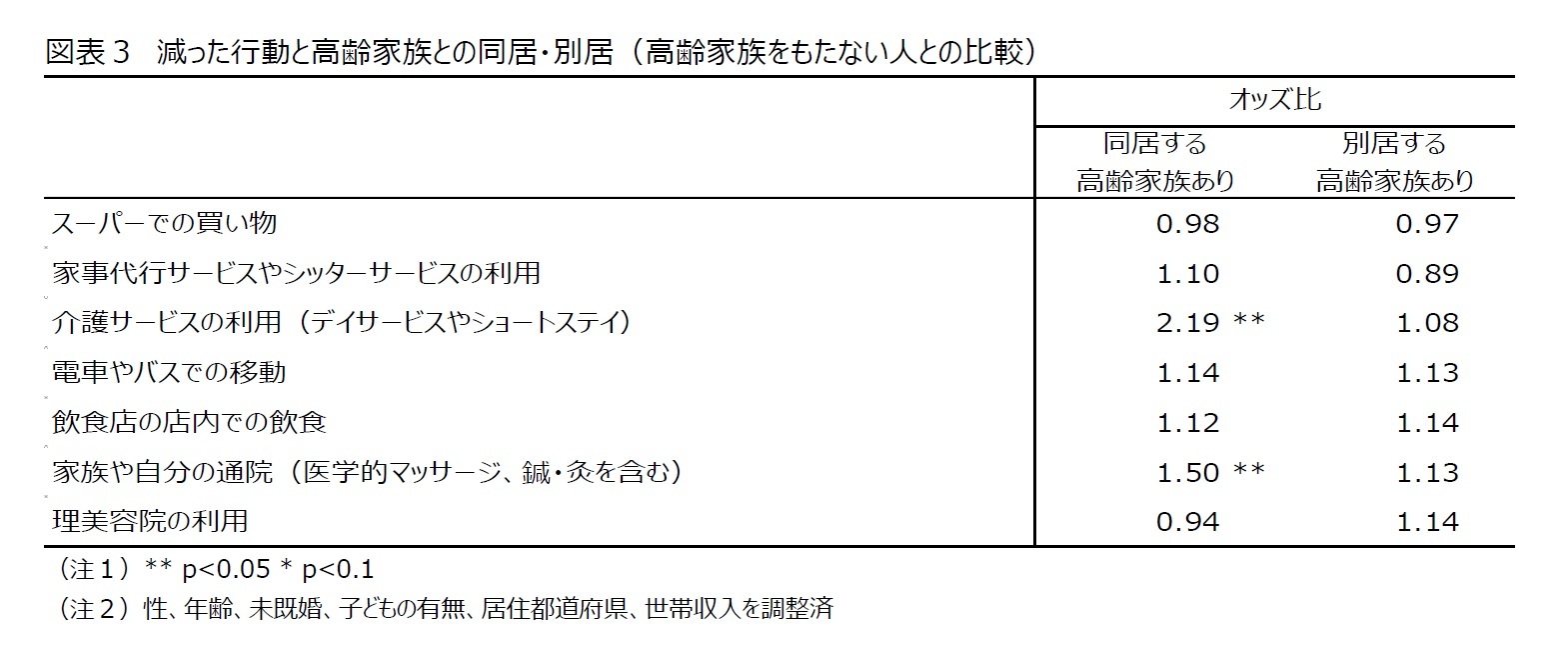

つづいて、高齢家族の存在や同居・別居の別が、行動変化に影響しているかどうかを分析した。図表3では、各種行動の実施が感染拡大前(2020年1月頃)と比べて減っているかどうかを被説明変数とする多重ロジスティック回帰分析を行った結果を示す。

その結果、高齢家族と同居している人は、高齢家族のディサービスやショートステイといった介護サービスの利用のほか、家族や自分の通院も減らしていた。図表2で示したとおり、高齢家族と同居する人は、理美容院の利用や店舗での買い物、外食へ不安を感じる傾向があったが、実際の行動では、高齢家族をもたない人と差はなかった。スーパーでの買い物をはじめ、不安があっても、日常生活の維持のためには、実施せざるを得ないからだろう。

3――引き続き感染対策を続けながらも、社会活動を増やしていくことを期待

その結果、高齢家族を持たない人(同居も、別居もしていない人)と比べて、高齢家族をもつ人は、同居・別居いずれも高齢家族の生活の維持、老化や身体機能の低下、コミュニケーションの機会の減少による認知機能の低下、介護サービスなどの利用による感染リスクといった、高齢者特有の項目で特に不安を感じているのは当然のこと、自分や家族の感染、適切な検査や治療を受けること等、感染そのものへの不安も、高齢家族を持たない人と比べて不安を感じる傾向があることがわかった。さらに、高齢家族と同居している人は、別居している人や高齢家族を持たない人と異なり、家族と一緒に過ごす時間が増えることで、ストレスが溜まることへの不安を感じているほか、店舗での買い物、通院、理美容院など日常的なサービス利用にも不安を感じていた。

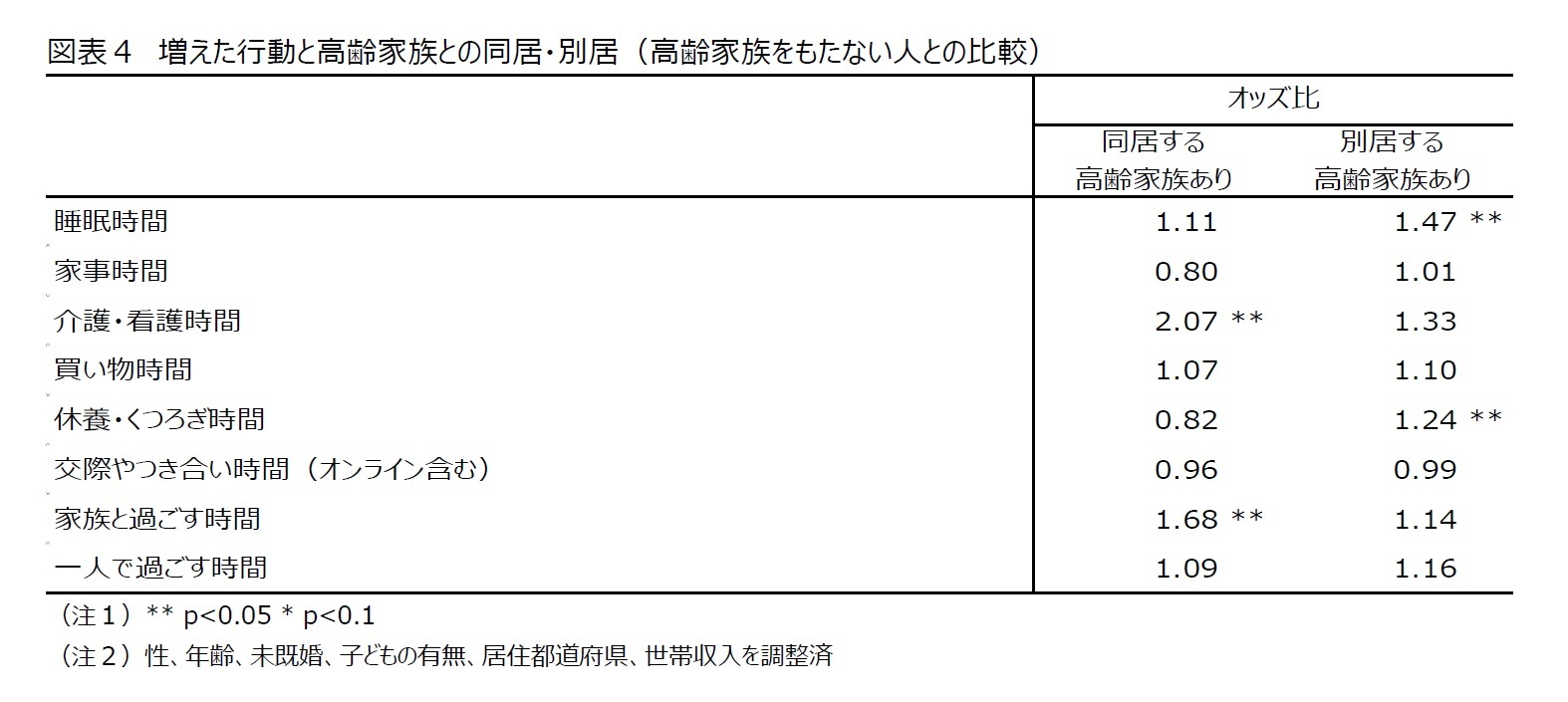

また、新型コロナウイルス感染拡大にともなって、感染拡大前(2020年1月頃)と比べて行動にどのような変化があったか分析した結果、高齢家族と同居している人は、高齢家族のディサービスやショートステイといった介護サービスの利用のほか、家族や自分の通院も減らしている傾向があった。ディサービスやショートステイ等のサービスの利用を控えた分、家族でケアすることが増えた可能性がある。また、高齢家族と同居している人は、理美容院の利用や店舗での買い物、外食へ不安を感じる傾向があったが、実際の行動では、高齢家族をもたない人と差はなかった。不安があっても、日常生活の維持のためには、実施せざるを得ないからだろう。睡眠時間、家事時間、交際時間等の基本的な生活時間に変化はないが、高齢家族を持たない人と比べて「家族と過ごす時間」が増えていると感じており、ストレスも多いことが推測できた。

新型コロナウイルスに感染した場合、多くが無症状あるいは軽症であるのに対し、高齢者や高血圧や糖尿病等の基礎疾患がある人で重症化しやすいとされている2。ところが、現状では、手洗いの徹底、換気、他人と距離を保つこと、人混みを避けることぐらいしか予防法がなく、家庭内における感染対策は難しい。

4月にようやく高齢者に向けたワクチン接種が全国ではじまった。打ち終わるまでもうしばらく高齢者に感染させないための注意が必要となる。現在はまだ年齢制限でワクチン接種の目途が立っていない基礎疾患をもつ人や、様々な事情によりワクチンを打てない人もいる。また、最近では、基礎疾患をもたない人や高齢ではない人も重症化している例があると報道されている。引き続き感染対策を続けながら、社会活動を増やしていくことを期待したい。

2 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症への対応について(高齢者の皆さまへ)」等https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index_00013.html

(2021年07月07日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ウィズコロナ時代における高齢家族と同居する人の不安・行動の変化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!