- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 所有者不明土地への諸対策 (5)-相隣関係と所有者不明・管理不全土地建物管理

所有者不明土地への諸対策 (5)-相隣関係と所有者不明・管理不全土地建物管理

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

今回の民法改正では、古くなった相隣関係規定の現代化と、いまだ自分の土地に直接的な影響を及ぼしていない近隣地である管理不全土地への対応を定めるものである。

前者は、管理者が必ずしも明らかではない放棄地があることを前提とした改正となっており、その観点から所有者不明土地問題への一つの対応となっている。

また後者は、直接的な隣地に限らず、所有者が不明で管理ができていない土地や建物の管理命令、あるいは所有者は明確ではあるが、管理が不全である土地や建物(いわゆるごみ屋敷など)への管理命令が出せるようにするものである。

2――相隣関係規定の改正

1|隣地使用権

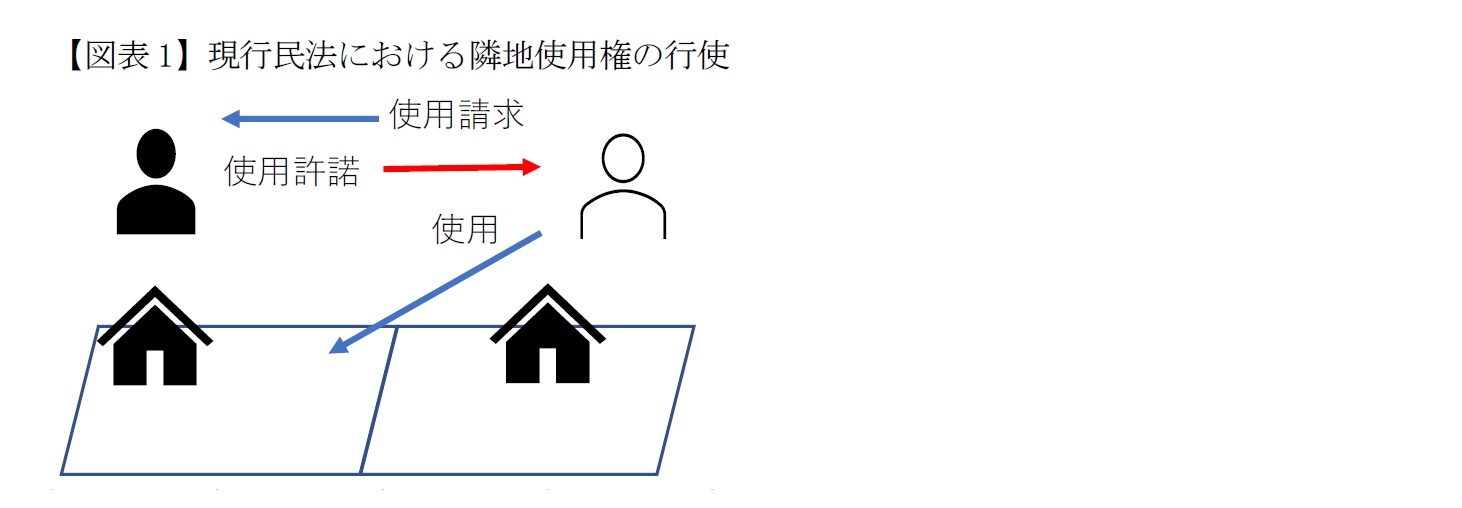

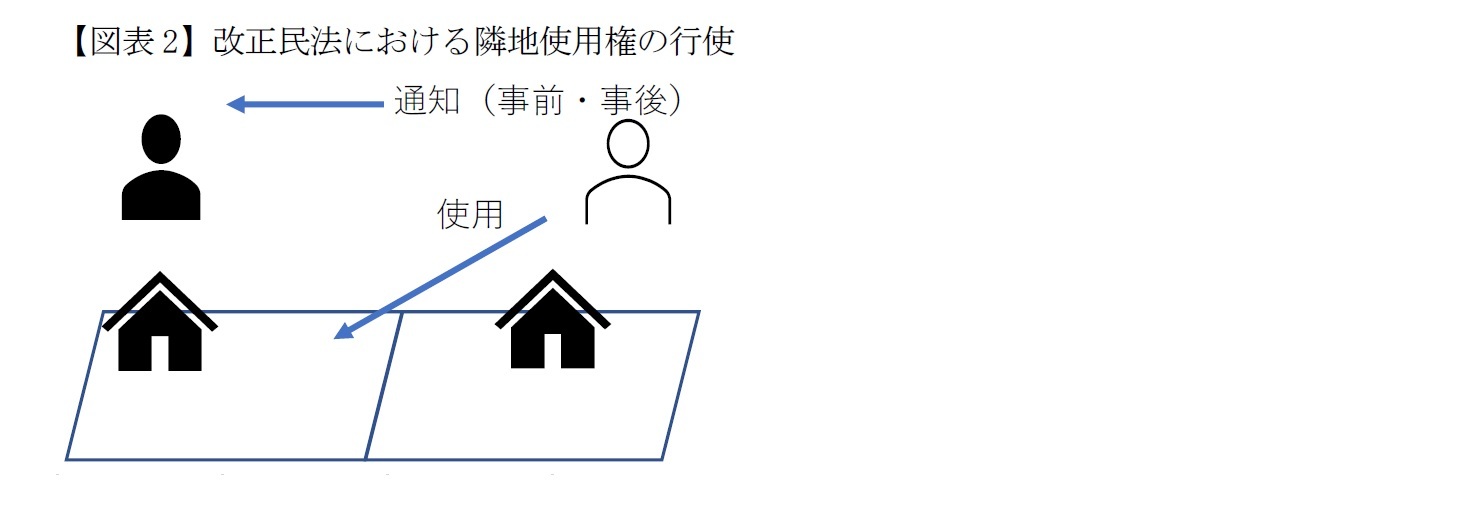

隣地使用権のルールの見直しであるが、まず隣地に立ち入ることができるケースを増やした。現状、立入が可能なのは、境界又はその付近における「障壁、建物等の築造・修繕」に限定されていたが、「境界標の調査又は境界に関する測量と枝の切除(後述)」の場合も追加された1(改正民法第209条第1項)。そして、重要なのは、「隣地を使用することができる」(現行民法は「隣地の使用を請求することができる」(図表1))とされたことである。つまり、隣地所有者の承諾がなくても使用することができる。ただし、予め隣地所有者・隣地利用者に通知をする(事前通知が困難な時は事後通知でも可)必要がある(図表2)。

このようなルールによると、隣地の所有者や使用者が不明(放棄地など)であれば、所有者等が判明した際に事後通知を行うことを前提として、隣地を使用することができる。たとえば土地の境界が不分明であるときなどで、隣地所有者の所在が不明であっても、隣地に立ち入りして調査をすることができる。境界の確定は、不動産取引の前提として必要であるばかりではなく、シリーズ第1稿(「所有者不明土地への諸対策 (1)-土地の国庫への帰属の承認制度」)で述べたように土地の国庫への帰属承認申請にあたっても必要となる2。

他方、隣地の所有者が判明しているケースで、隣地の使用者が立ち入りを拒んだときには、改正民法によっても無理に立ち入ることはできない。この場合は、裁判所に訴えて立ち入りを認めてもらうほかはない。

なお、隣地を使用したことで損害が発生した場合には、隣地所有者等は、隣地を使用した者に対して償金を請求することができる(同条第4項)。

1 文言上は境界・境界付近の障壁等の「収去」も追加された。

2 なお、土地基本法第6条では、所有者に対して所有権の境界を明確化すべき努力義務が規定されている。

放棄地では、竹木が繁茂し、枝が境界線を越えて自分の土地にかかることがありえる。この場合、隣地の所有者等が不明であるときは現行法では何もできないことになる。改正民法では原則として現行法のルールを維持しつつも、土地の所有者が自ら切り取ることができるケースを定めた(改正民法第233条第3項)。すなわち、(1)竹木の所有者の切除するよう催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき、(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、あるいは(3)急迫の事情があるときである。これらの場合には土地の所有者は隣地から伸びてきた枝を自ら切除できる。かつ切除にあたっては、上記1のとおり、隣地を使用することもできる3。

3 竹木の切除は所有者の義務であるので、所有者に代わり切除した者はその費用(職人の報酬など)を所有者に請求できる。

電気・ガス・水道などのライフラインについて、設備を他の土地に設置しなければ供給を受けることができないときには、必要な範囲で他の土地に設備を設置し、あるいは他人が所有する設備を使用することができる(改正民法第213条の2第1項)。このルールも「使用することができる」となっており、上記で述べたところが該当する(=当然に設置・使用できるが、隣地所有者等が拒絶したら訴訟で解決する)。特に、私道に設備が設置されているが、その私道について相続に伴う登記がされておらず、所有者不明となっているケースが散見されるとのことであり、このようなケースへの対応として有効なものとなる。

設備の設置、使用にあたっては隣地所有者・使用者にあらかじめ通知を行わなければならないとされている(同条第3項)。設備の設置、使用は隣地所有者等にとって最も損害の少ないものを選ぶ必要があり(同条第2項)、償金を支払わなければならない(年払いも含む。同条第5項)。

3――所有者不明土地管理命令等の新設

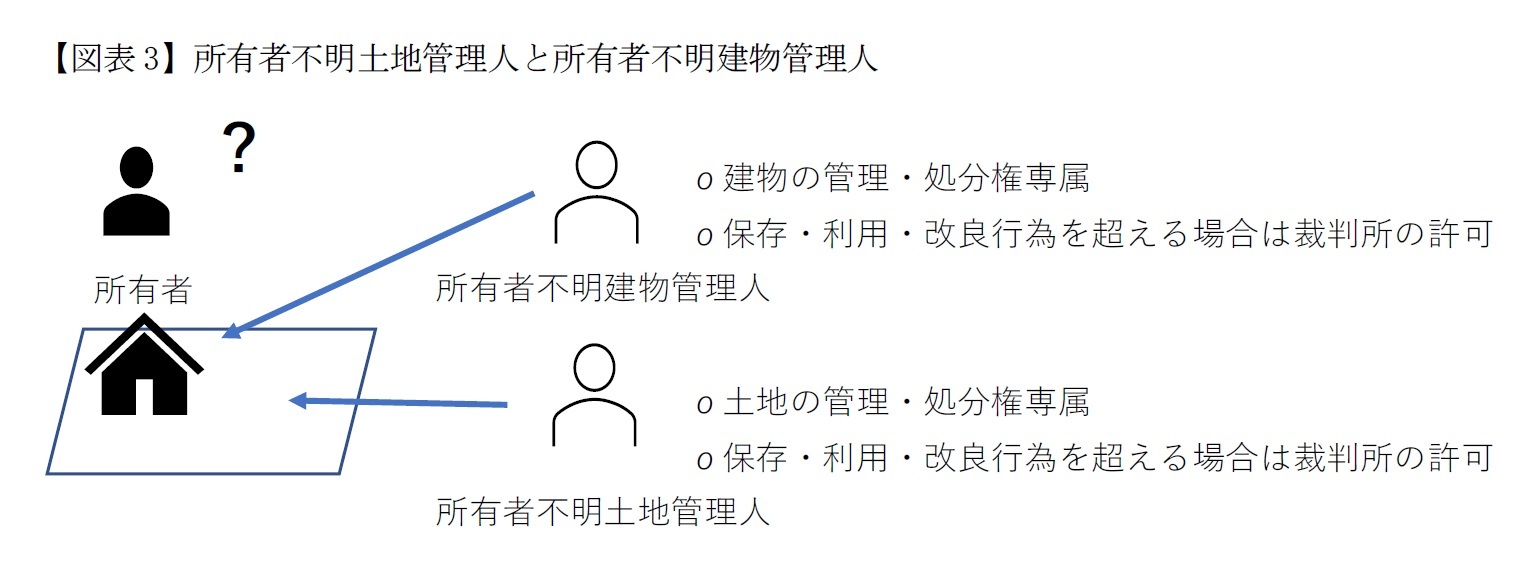

土地の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、利害関係人の請求により、裁判所は所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができるとされた(改正民法第264条の2第1項)。不動産の管理・処分の権利は、所有者不明土地管理人に専属する(改正民法第264条の3第1項)。権利が専属するため、管理・処分にあたって土地の所有者の同意は必要ない。

所有者不明土地管理人は雑草の除去などの保全行為などもできるが、最終的に土地売却も可能である。ただし、土地の保存・利用または改良行為を超える行為をするには、裁判所の許可が必要である(同条第2項)。所有者不明土地管理人は所有者に対して、善良なる管理者としての注意義務を負う(改正民法第264条の5)。管理人の報酬は所有者不明土地から得られる収益から充当され(改正民法第264条の7第1項)、最終的には所有者の負担となる(同条第2項)。

たとえば、がけ崩れや土砂の流出など危険がある場合であって、所有者が不明な場合は本条による管理命令を求めることとなると思われる。

難しいのは、土地の管理コストをどこから捻出するかであろう。ここで利害関係人には公共事業の実施者などが想定されている4。このような場合を別とすると、所有者もはっきりしない場合は、管理コストが捻出できず、また管理人の報酬が支払われないことになる。実際にはなり手がおらず、放置される場合も考えられる。

4 2021年3月23日衆院法務委員会小出政府参考人発言

上記と同様、建物の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、利害関係人の請求により、裁判所は所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分をすることができるとされた(改正民法第264条の8第1項)。所有者不明建物管理人の所有者不明建物についての管理・処分の権利は、所有者不明土地管理人の有する権利と同様である(同条第5項)。

上述の所有者不明土地管理人の権利は土地とそれに付属する動産に限定され、建物には及ばないためにこの管理人制度が認められている。したがって、所有者不明の土地建物が放置されている場合は、所有者不明土地管理命令と所有者不明土地建物管理命令の両方を出すことになろう。

この所有者不明建物管理命令は、建物が老朽化して崩壊のおそれがあり、自身の建物に被害が及ぶ場合などでの活用が考えられる。

土地の場合と同様にコストをどこから出すかということが問題となる。

4――管理不全土地管理命令等の新設

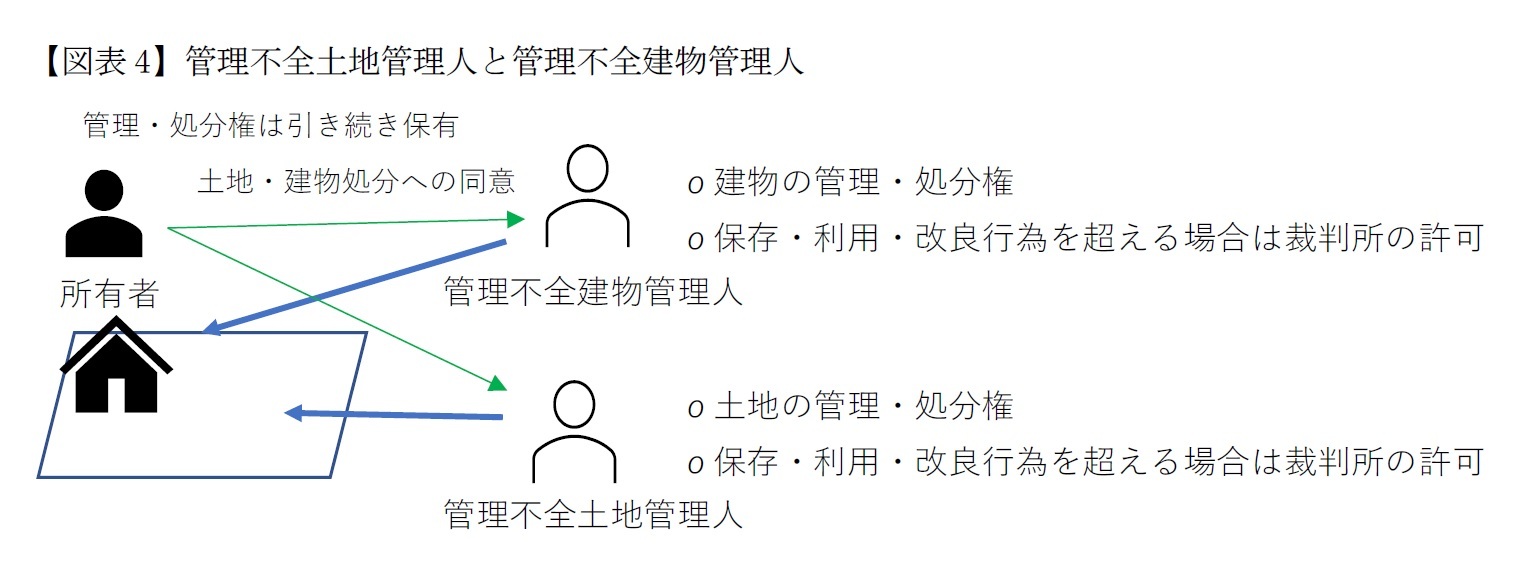

前記3とは異なり、本規定では所有者が判明していて所在もわかる場合を前提にしている。そのような場合において、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、または侵害される恐れがある場合において、必要と認めるときは、利害関係人の請求により、裁判所が管理不全土地管理人による管理を命ずる処分をすることができる(改正民法第264条の9)。

管理不全土地管理人は、管理不全土地の管理・処分を行う権利を有する(改正民法第264条の10第1項)。権利は管理人に専属するのではないため、土地所有者も管理・処分権を有する。ただし、保全・利用または改良行為を超える行為を行う場合には裁判所の許可を要する(同条第2項)。さらに処分行為について裁判所が許可を与えるには、所有者の同意を要する(同条第3項)。

上記で述べたがけ崩れのようなケースで所有者が明らかなときに管理命令を活用することが考えられる。特に継続的に管理が必要な場合に本条項による管理命令は有用である5。

管理不全土地の管理にかかる費用および管理人の報酬は、管理不全土地からの収益から受けることができ(改正民法第264条の13第1項)、管理不全土地の所有者の負担となる(同条第2項)。ただ、管理不全土地から収益が上がることはまれであろうし、所有者が費用等を負担できない場合も考えうる。結果、管理不全土地管理制度をうまく活用できないケースも少なくないように思われる。

5 一回で済むような管理(崖地の整地)は土地所有権に基づく妨害排除請求権によることも可能である。

6 2021年3月23日衆議院法務委員会議事録小出政府参考人発言

5――おわりに

問題はコストの捻出である。コスト負担するのは所有者であるが、所在等不明であったり、地域に協力的でなかったりすることも多いであろう。

土地が公共事業に活用されるなどして利益を生む場合は別として、ごみ屋敷や利用予定のない空き地などはどうであろう。今後の制度の活用次第である。

次回は最終回として、不動産登記の義務化について解説を行う。

(2021年06月30日「基礎研レター」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【所有者不明土地への諸対策 (5)-相隣関係と所有者不明・管理不全土地建物管理】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

所有者不明土地への諸対策 (5)-相隣関係と所有者不明・管理不全土地建物管理のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!