- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- ESG投資の実際の手法を学ぼう~代表的なESG投資手法とその特徴

ESG投資の実際の手法を学ぼう~代表的なESG投資手法とその特徴

金融研究部 准主任研究員・サステナビリティ投資推進室兼任 原田 哲志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――注目が集まるESG投資について学ぼう

近年では、再生可能エネルギーや電気自動車(Electric Vehicle :EV)の開発と普及といった脱炭素が重点政策として掲げられている1。また、日常生活の中でもレジ袋が有料化されるなど環境問題を身近な問題として感じる機会も増えているのではないだろうか。

個人投資家の間でもESG投資への関心が集まっており、ESG投資をうたった投資信託に資金が流入している。2020年7月20日に設定されたアセットマネジメントOneの「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)<愛称:未来の世界(ESG)>」の設定当初額は3830億円と2020年に設定された投資信託の中で最も大きな資金を集めた2。設定後も資金流入は続き、2020年12月末時点での純資産総額は8825億円と国内の投資信託(ETFを除く)の中で2番目の大きさにまで成長している。

しかし、日本でESG投資が拡大し始めたのは、2015年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が責任投資原則(Principles for Responsible Investment:PRI)3に署名し、運用にESGを取り入れたことがきっかけであり、日本でのESG投資の歴史は長くない。また、ESG投資には様々な手法や国際的イニシアティブがあり、その具体的な内容や投資手法は必ずしも深く理解されていないのではないだろうか。

本稿では、ESG投資の手法について解説していくことで、ESG投資の実際や今後の課題について理解を深めていきたい。

1 日本経済新聞(2021)

2 QUICK資産運用研究所(2021)

3 責任投資原則とは2006年当時の国際連合事務総長コフィー・アナンが提唱したESG投資に関するイニシアティブである。

2――代表的なESG投資手法

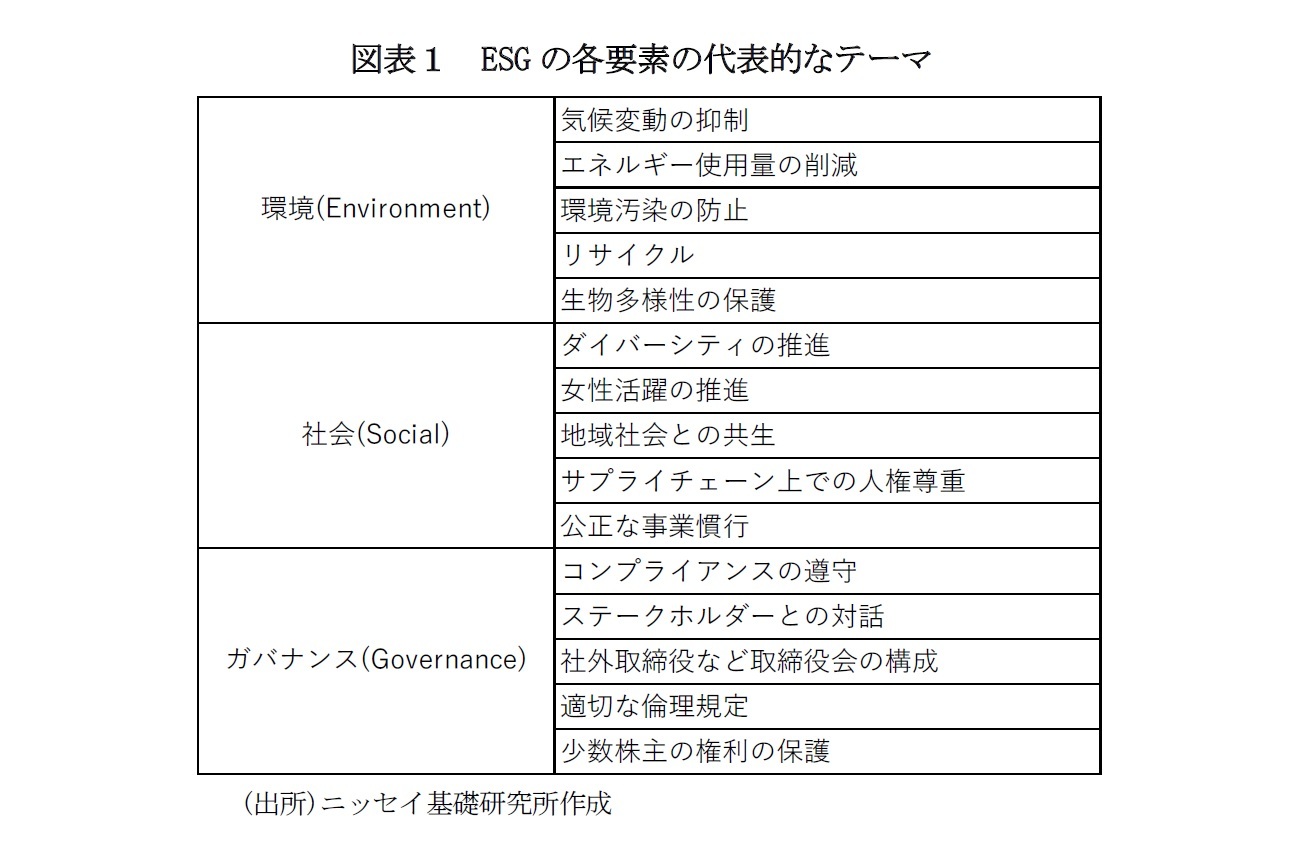

環境に関しては気候変動の抑制、エネルギー使用量の削減、リサイクルといったテーマが挙げられる。近年では、特に気候変動に関連して再生可能エネルギーやEVといったテーマで投資機会が生じている。その一方で、火力発電など化石燃料に依存した産業・施設は事業の継続ができない、もしくは価値がほとんどなくなる「座礁資産」となるリスクが懸念されている。

社会に関してはダイバーシティや女性活躍の推進、地域社会との共生、サプライチェーン上での人権尊重といったテーマが挙げられる。こうした社会課題が注目されることによって、企業も適切な対応が求められている。実際、過去にはスポーツ用品メーカーのナイキが生産を委託する海外工場で児童労働が行われているとして消費者による不買運動につながったことがある。最近では、ユニクロの綿シャツが原料である中国新疆ウイグル自治区産の綿の生産において少数民族の強制労働が行われているとして、米国税関・国境警備局(CBP)により輸入を差し止められている。ブランドイメージの維持や安定的な事業の継続にはこうした社会的要素の考慮が必要となっている。

ガバナンスに関してはコンプライアンスの遵守、ステークホルダーに対する責任、社外取締役など取締役会の構成の多様性といったテーマが挙げられる。企業活動において社会規範・法律の遵守を社内外の関係者に浸透するためにガバナンスの強化・改善が求められている。

このように、ESGは社会的に注目される様々な問題の背景となっており、その重要性が増している。ただし、ESGの具体的なテーマについては統一的な規定はなく、重要な社会的課題は社会や環境の状況によって変化していくことに注意したい。

規範に基づくスクリーニングはUNGC、OECD、UNISRFなどの国際機関が公表するESGに関する規範を満たす企業に投資する手法である。代表的な規範としては「国連グローバル・コンパクトの10原則」がある。1999年の世界経済フォーラムにおいて当時の国連事務総長コフィー・アナンが提唱した。企業などがリーダーシップを発揮することによって持続可能な社会を実現するための規範であり、10の原則は人権(原則1、2)、労働(原則3~6)、環境(原則7~9)、腐敗防止(原則10)で構成されている5。規範に基づくスクリーニングが国際機関が公表する規範に従って投資を行うのに対し、ポジティブスクリーニングは投資家がESGについて独自の尺度から企業の調査を行うなどして、より積極的にESGの観点から優れた企業に投資を行う。

インテグレーションは、従来の企業の財務情報を主に用いる投資プロセスにESGに基づく評価を加え、投資先を選定する手法である。年金基金など機関投資家はその投資資金の大きさから、社会や環境への影響も大きい。しかし、社会的観点のみに傾斜してリターンが低下しては、受託者責任を果たしているとは言い難い。こうした中、財務情報とESGの両方を考慮するインテグレーションは、社会や環境への影響を考慮しつつ、投資パフォーマンスを向上するのに適していると言えるだろう。

テーマ投資はESGに関するテーマ(クリーンエネルギー、持続可能な農業など)に関連する投資を行う手法である。ESGは気候変動、少数株主の権利の保護など、具体例なテーマは多岐にわたっており、それぞれの状況は異なっている。テーマ投資では特定のテーマに投資を行うことから、例えば気候変動に関連した再生可能エネルギーやEVなど投資家からの注目度が高く、投資機会の大きなテーマに集中して投資を行うことができる。

インパクト投資は社会的な課題の解決を目的として投資する手法である。近年では、行政から民間へ事業を委託する際に、事業の成果に連動した報酬が投資家に支払われる「ソーシャルインパクトボンド」が増加している。ソーシャルインパクトボンドは、医療や介護、就業支援といった分野で民間の資金やノウハウを活用し、公共事業の成果を向上するのに用いられている。ソーシャルインパクトボンドは、社会的インパクトと投資成果を連動する手法として注目されている。

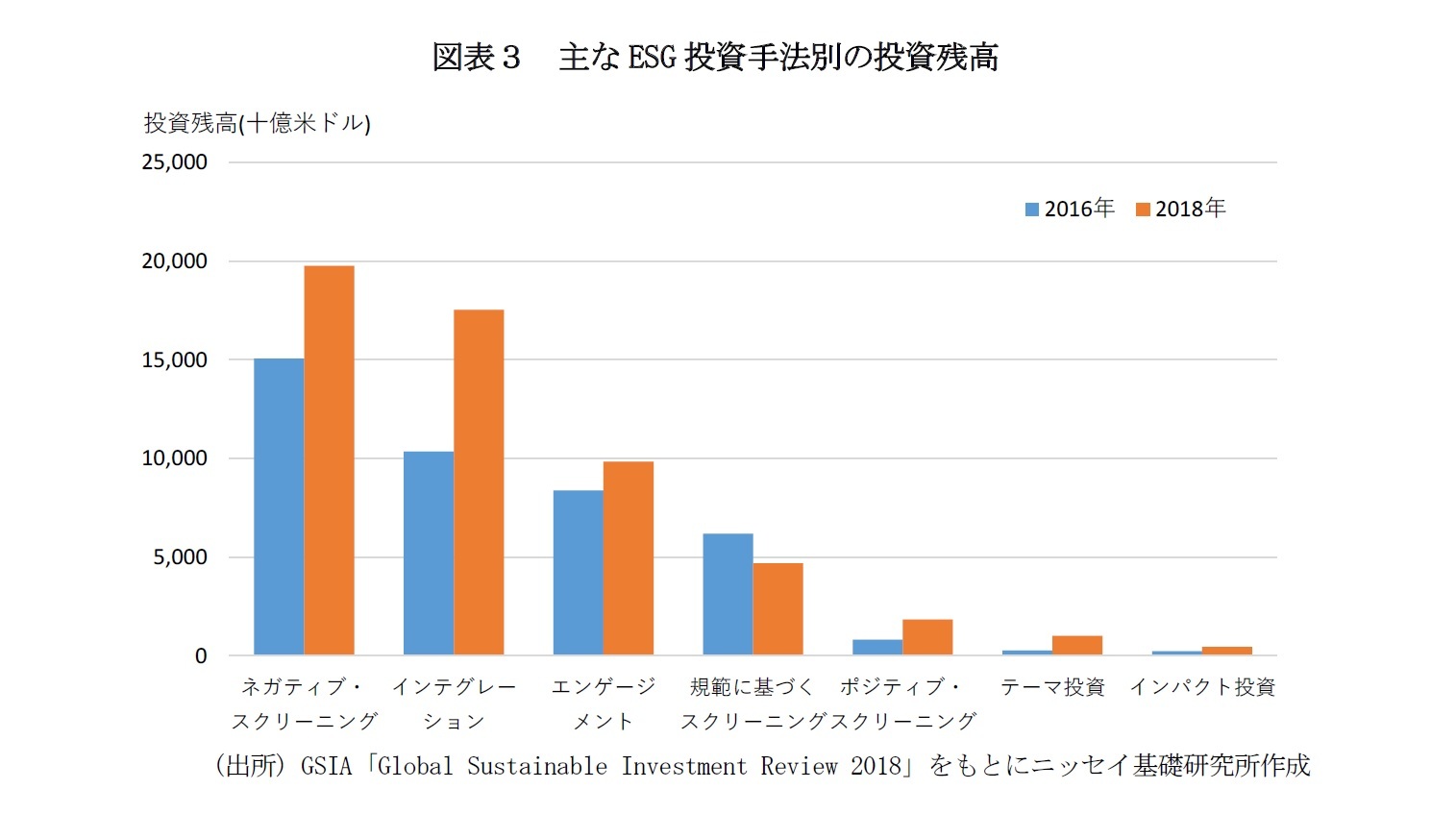

このようにESG投資は一つの方法ではなく、異なる観点やアプローチで行われている。これらのESG投資手法は、それぞれどの程度の市場規模があるのだろうか。2018年時点でのこれらの投資手法別残高は、図表3のようになっている。ネガティブスクリーニングが19.8兆ドルと最も投資残高が多く、次いでインテグレーションが17.5兆ドル、エンゲージメントが9.8兆ドル、規範に基づくスクリーニングが4.7兆ドル、ポジティブスクリーニングが1.8兆ドル、テーマ投資が1.0兆ドル、インパクト投資が0.4兆ドルとなっている。

投資残高で見ると、ネガティブスクリーニングやインテグレーション、エンゲージメントが多い。ただし、2016年時点の投資残高と比較すると、インテグレーションが最も増加しており、規範に基づくスクリーニングは減少した。従来の財務情報にESGに関する情報を加えて効果的に運用に用いる動きが広がっている。また、ポジティブスクリーニングやテーマ投資、インパクト投資は投資残高は小さいものの高い伸び率を示しており、ESG投資手法は今後多様化が進む可能性があるだろう。

4 GSIAとはESGの普及を目的とする活動を行う団体であるGlobal Sustainable Investment Alliance(世界持続可能投資連合)の略称である。GSIAは各年毎に世界のESG投資に関する状況をまとめ、公表している。

5 国連グローバル・コンパクト

3――ESG投資の今後の課題

ESG評価情報の整備

多数の評価機関が様々な観点から企業のESG評価を行っているが、評価方法は一律ではなく類似する項目でも評価に食い違いがある、評価作業が属人的であるといったESG評価に関する課題点が指摘されている。また、企業によっては必ずしも充実したESG情報の公表を行っておらず、開示する項目にもばらつきがある。

ESG情報の開示についてはTCFD、GRIスタンダード、VRFといった国際イニシアティブがルールの策定とその公表をしている。しかし、こうした国際イニシアチブが多数存在する現状では、統一した開示基準への集約が必要と指摘されている。ESG情報の開示ルールの整備や評価手法の改善が今後の課題となっている。

ESG要因の影響の不確実性

ESG要因の影響は、気候変動をはじめとして将来的な影響の予測が難しいものもある。現在、世界各国が気候変動対策に取り組んでいるが、その内容は各国政府の方針に大きく影響される。また、再生可能エネルギーなどは現在開発が行われている途上にあり、その技術進歩と将来像を予測することは難しい。これらのことから、将来的な気候変動の速度や影響は予測が難しく不確実性の大きさがESGに関する情報を投資に活用する上での課題となっている。

専門知識を持つ人材や制度の整備

専門知識を持つ人材、制度の整備について、ESGは従来の経済・金融だけでなく、環境問題に関連した自然科学、ガバナンスに関連した法律といった知識が必要となるものも多い。こうした専門知識を自社のリソースのみでカバーすることは難しく、外部の専門家と連携する体制を構築する必要があるだろう。

4――終わりに

ESG投資の手法は完成されたものではなく課題点もある。ESGに関する情報をどのように投資プロセスに組み込むか、開示ルールの整備といった改善に向けた取り組みが行われている。

社会や環境の改善に向けて、ESG投資手法の改善を進め、今後さらにESG投資が広がることを期待したい。

【参考文献】

日本経済新聞(2021),「脱炭素やコロナ対応 「骨太」で改革出遅れの挽回期す」,2021年6月18日

QUICK資産運用研究所(2021),「2020年の投信、当初設定額1位は「未来ESG」2位に滑り込んだのは?」,2021年1月4日

GSIA(2019),「2018 Global Sustainable Investment Review」,2019年3月28日

国連グローバル・コンパクト,「国連グローバル・コンパクトとは」, https://www.ungcjn.org/gc/

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年06月24日「基礎研レポート」)

03-3512-1860

- 【職歴】

2008年 大和証券SMBC(現大和証券)入社

大和証券投資信託委託株式会社、株式会社大和ファンド・コンサルティングを経て

2019年 ニッセイ基礎研究所(現職)

【加入団体等】

・公益社団法人 日本証券アナリスト協会 検定会員

・修士(工学)

原田 哲志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | グローバル株式市場動向(2025年9月)-米国の利下げ再開により上昇継続 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/03 | 日本の人的資本投資の現状と課題 | 原田 哲志 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | グローバル株式市場動向(2025年7月)-米国と日欧の関税大枠合意により安心感が広がる | 原田 哲志 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ESG投資の実際の手法を学ぼう~代表的なESG投資手法とその特徴】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ESG投資の実際の手法を学ぼう~代表的なESG投資手法とその特徴のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!