- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 世帯年収別に見たコロナ禍の家計収支の変化-中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支え

世帯年収別に見たコロナ禍の家計収支の変化-中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支え

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~低所得層ほど就労収入は減少、世帯年収200万円未満の約4分の1で1割以上減少

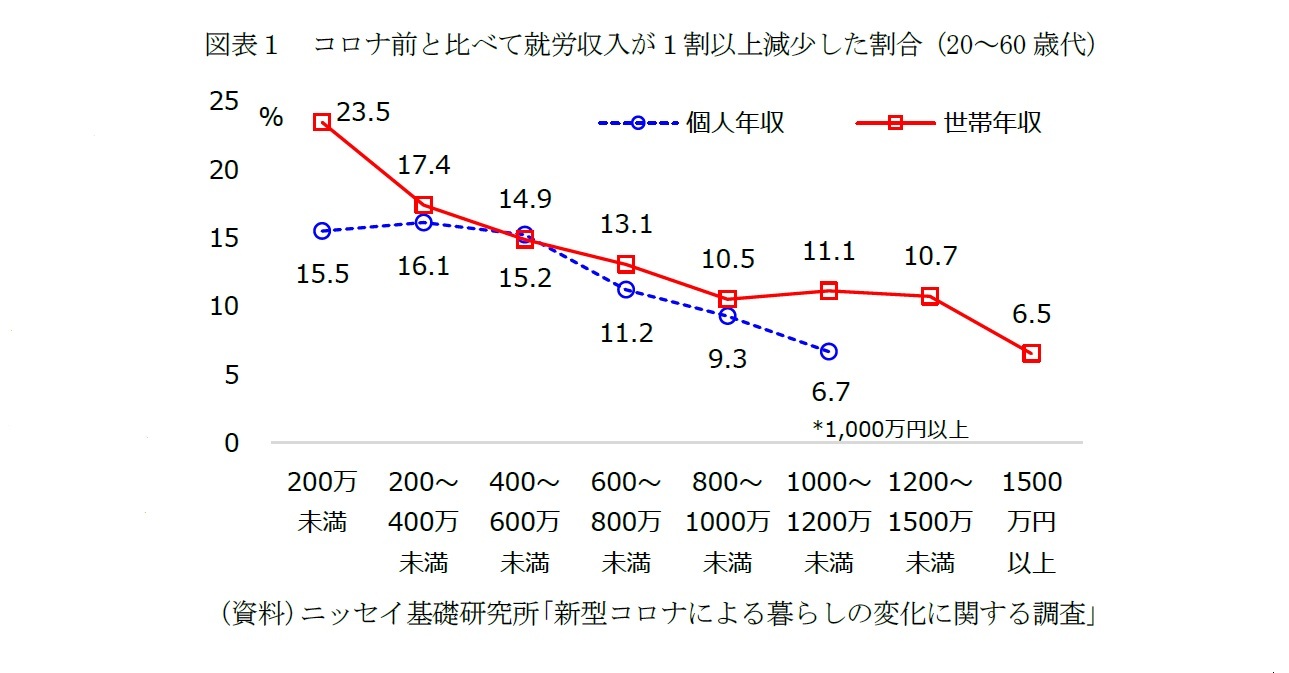

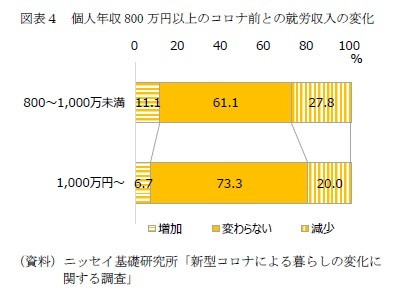

ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」2によると、コロナ禍の影響で収入が減少した層は飲食業などの対面型サービス業従事者で多い3。また、収入減少層は、職業別にはパート・アルバイトなどの非正規雇用者や自営業で多い一方、正社員(特に管理職以上)では少ない。よって、個人年収や世帯年収が低いほどコロナ前と比べて収入が減少した割合が高い傾向があり、世帯年収200万円未満では23.5%で収入が1割以上減少している(図表1)。

昨年、政府はコロナ禍の家計支援策として、国民1人当たり一律10万円の「特別定額給付金」を給付した。しかし、コロナ禍の就労収入への影響は収入階級による違いがある。また、その違いは消費にも影響を及ぼしている可能性がある。

本稿では、総務省「家計調査」を用いて、年間収入階級別の家計収支の違いを分析する。

1 久我尚子「コロナ禍1年の家計消費の変化」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2021/5/20)

2 調査時期は2021年3月26~29日、調査対象は全国に住む20~69歳の男女、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,070。

3 久我尚子「コロナ禍1年の仕事の変化」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2021/4/20)

2――家計収支の変化~中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支え、貯蓄増

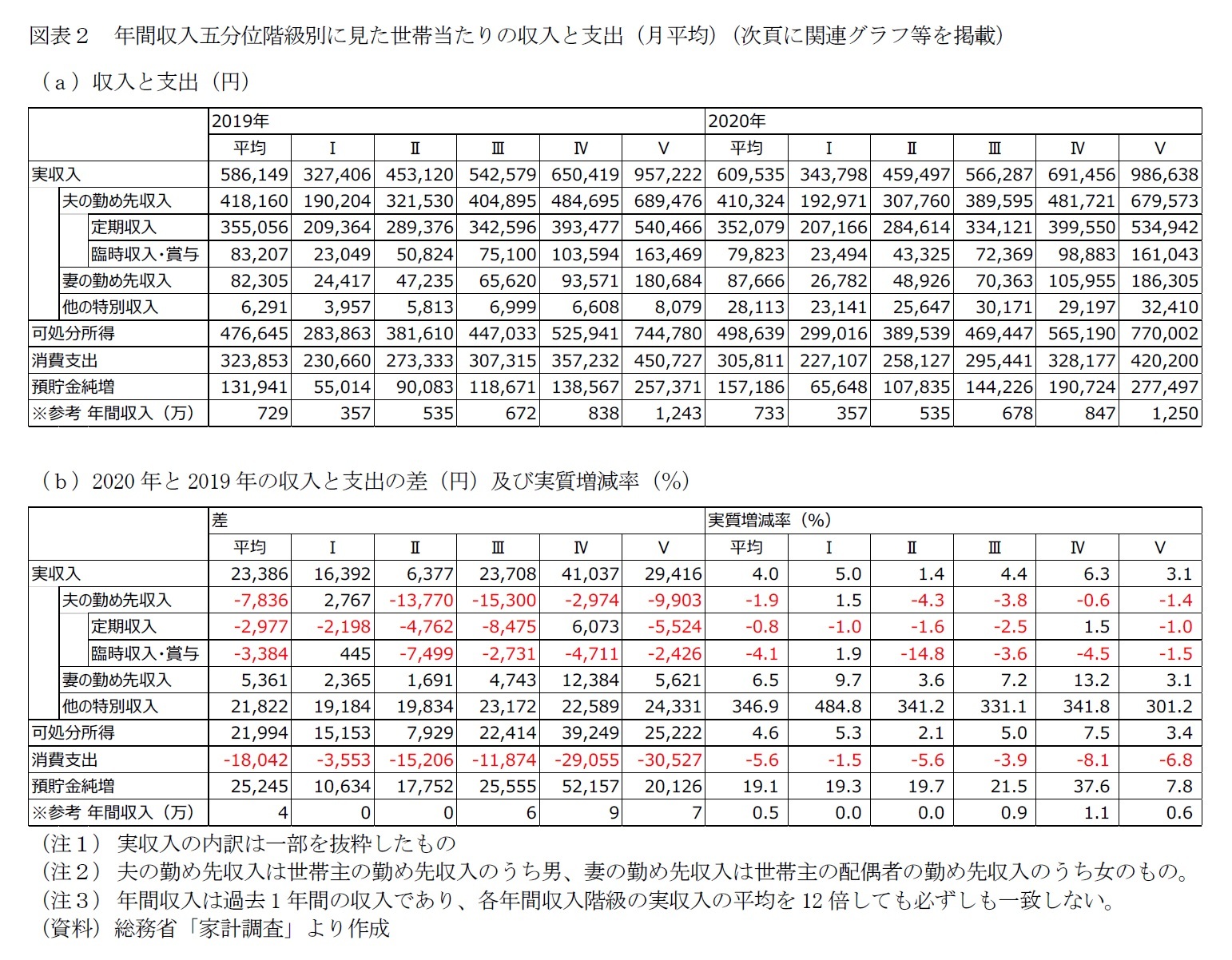

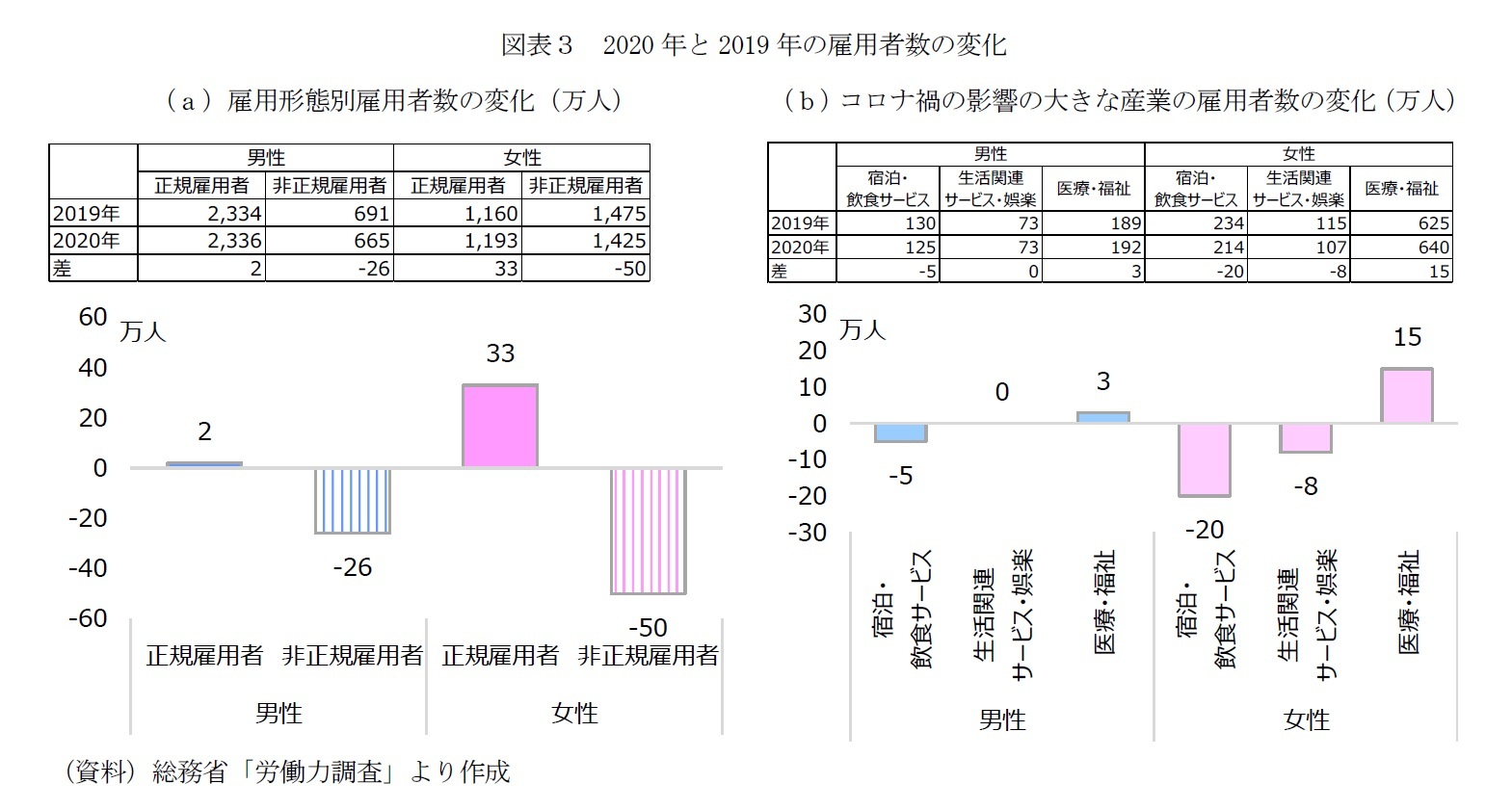

年間収入五分位階級別に二人以上勤労者世帯の実収入4を見ると、いずれの収入階級でも2020年は2019年より増加している(図表2)。それは主に「特別定額給付金」を含む他の特別収入や妻の勤め先収入が増加しているためである。なお、各世帯の特別定額給付金の給付額の推計値は、世帯収入の上位20%が含まれる第V五分位階級で世帯平均人員数が最も多いため、給付額の推計値も最多で35.2万円(月当たりに換算すると2.9万円)である。最も少ない第I五分位階級では29.7万円(月当たり2.5万円)との幅があるが、おおむね30万円前後が給付されている(図表2(d))。

また、実収入の増加幅は第IV五分位階級を中心に大きい。第IV五分位階級では妻の勤め先収入の増加幅が大きく、妻の有業率も比較的高いため、他の階級と比べて妻の勤め先収入の増加による影響が大きくなっている。なお、第IV五分位階級では夫の勤め収入の減少幅を妻の勤め先収入の増加幅が上回る。

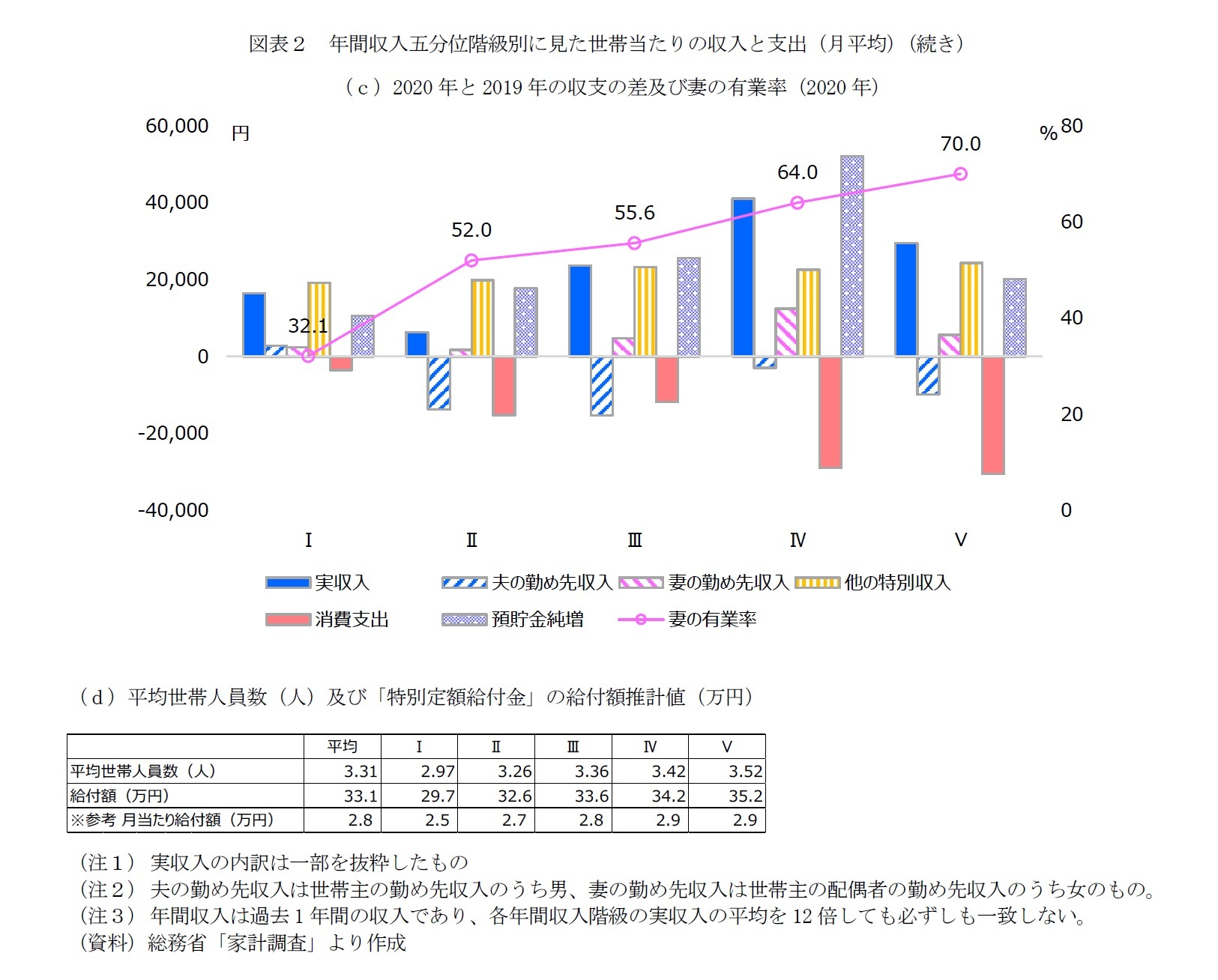

妻の勤め先収入は、コロナ禍でも全ての収入階級で増加している。その要因には、コロナ禍で需要の減る飲食業のパートなどの非正規雇用者は減少する一方、需要の増す医療・福祉業などで正規雇用者が増えることで、給与水準の高い正規雇用者の収入が平均値を押し上げている可能性があげられる。

妻の勤め先収入は、正規雇用者の増加を背景に各収入階級の平均で見れば増加しているが、コロナ禍で雇用形態や業種によって状況が大きく異なることに留意すべきである。女性では従来から非正規雇用者が雇用者の過半数を占め、飲食業などのサービス業に従事する雇用者は約330~370万人で男性の約1.5倍、雇用者数に占める割合は13~14%で男性の約2倍を占める(いずれも2015年以降の値)。コロナ禍で苦境に立たされた業種の非正規雇用者では、雇い止めや収入減少などの厳しい状況にある。

なお、第III五分位階級を中心に世帯主の平均年齢が若く6、18歳未満の世帯人員が多い7傾向がある。つまり、世帯年収下位20~60%の中低所得層に多い現役世帯を中心に、コロナ禍で夫の勤め先収入が比較的大きく減少している。また、これらの層では妻の有業率が高所得層ほど高くなく、妻の勤め先収入の増加幅も小さいため、夫の勤め先収入の減少を妻の勤め先収入の増加では補填できていない。

なお、実収入と他の特別収入(給付金を含む)の増加幅は、世帯収入の下位40~60%が含まれる第III五分位階級ではおおむね同程度であり、実収入の増加は給付金によるものと言える。一方、下位40%以下の第II及び第I五分位階級では実収入の増加幅を他の特別収入が上回るため(特に第II五分位階級)、収入減少による赤字が給付金によって補填されていることになる。つまり、低所得層ではコロナ禍の就労収入の減少を給付金によって支えられている。また、特に、現役世帯の多い世帯年収下位20~40%の低所得層で、その状況が顕著に見られる。

以前に給付金の使い道について調査をしたところ8、低所得層ほど生活費の補填の占める割合が高く、世帯年収200万円未満で約6割、200万円~800万円未満で過半数を占めていた9。一方、世帯年収1,000万円以上の高所得層では旅行や外食などの選択割合が高い傾向があった。

4 預貯金引出や財産売却、クレジット借入金などを除く世帯全体の収入

5 なお、総務省「労働力調査」では、産業別に雇用形態別雇用者数は公開していないが、先のニッセイ基礎研究所の調査によると、20~60歳代の女性就業者のうち民間企業の就業者のうち非正規雇用者の割合は61.1%だが、宿泊・飲食サービス業では81.0%(全体より+19.9%pt)、生活サービス・娯楽業は75.0%(全体より+13.9%pt)の一方、医療・福祉業では53.9%(全体より▲7.2%)である。また、これらの業種では半数以上が年収200万円未満である。

6 世帯主の平均年齢は第I五分位階級が52.1歳、第IIが49.2歳、第IIIが48.4歳、第Ⅳが49.2歳、第Vが50.1歳。

7 18歳未満の平均人員数は第I五分位階級が0.74人、第IIが0.95人、第IIIが0.99人、第Ⅳが0.97人、第Ⅴが0.95人

8 久我尚子「特別定額給付金10万円の使い道」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/7/9)

9 なお、レポートでは使い道のランキングとしては世帯年収200~800万円未満で同様であったため、世帯年収200~800万円をまとめて掲載してあるが、生活費の補填の選択割合は世帯年収200~400万未満で57.5%、400~600万未満で53.3%、600~800万未満で53.1%。

ところで、実収入の増加幅は、上位20%が含まれる第V五分位階級と比べて上位20~40%が含まれる第IV五分位階級の方が大きいが、これは、より高所得層ではコロナ禍の就労収入への影響が小さい可能性があげられる。

消費支出は収入階級によらず減少しており、減少幅は支出額の多い高所得世帯ほど大きい傾向がある(図表2(c))。また、いずれの階級でも実収入が増え、消費支出が減ることで預貯金純増10が増えているが、その増加幅は、実収入の増加幅の大きな第Ⅳ五分位階級を中心に大きくなっている。なお、低所得世帯でも、給付金効果で実収入が増えて消費支出が減ることで、預貯金純増は増えており、年間で約13万円増えたことになる。

数字だけを見れば、収入階級によらず貯蓄が増えており、全体的に消費余力があるようにも見えるだろう。つまり、現在のところ、コロナ禍で消費の向い先を失っているものの、ポストコロナでは消費が動き出す期待が持てるようにも見えるのかもしれない。確かに、ワクチン接種が進み、外食や旅行などの行動制限が緩和されれば、当面は外出型消費は強い回復基調を示すことが予想される。しかし、低所得世帯や子育て中の現役世帯などを中心に、経済不安から余剰金を手元に貯蓄としてとどめる傾向も根強いのではないだろうか。

先の給付金の使い道の調査において、貯蓄を選択した層では、将来的に教育費などの比較的大きな出費を控えている子育て世帯のほか、運輸・郵便・卸売・小売業従事者などテレワークによる在宅勤務が難しく、感染によって仕事に直接的な影響が及ぶ就業者などで多い傾向があった11。なお、これらの層ではコロナ禍による収入減少や経済的な先行き不安が強い傾向もあった。

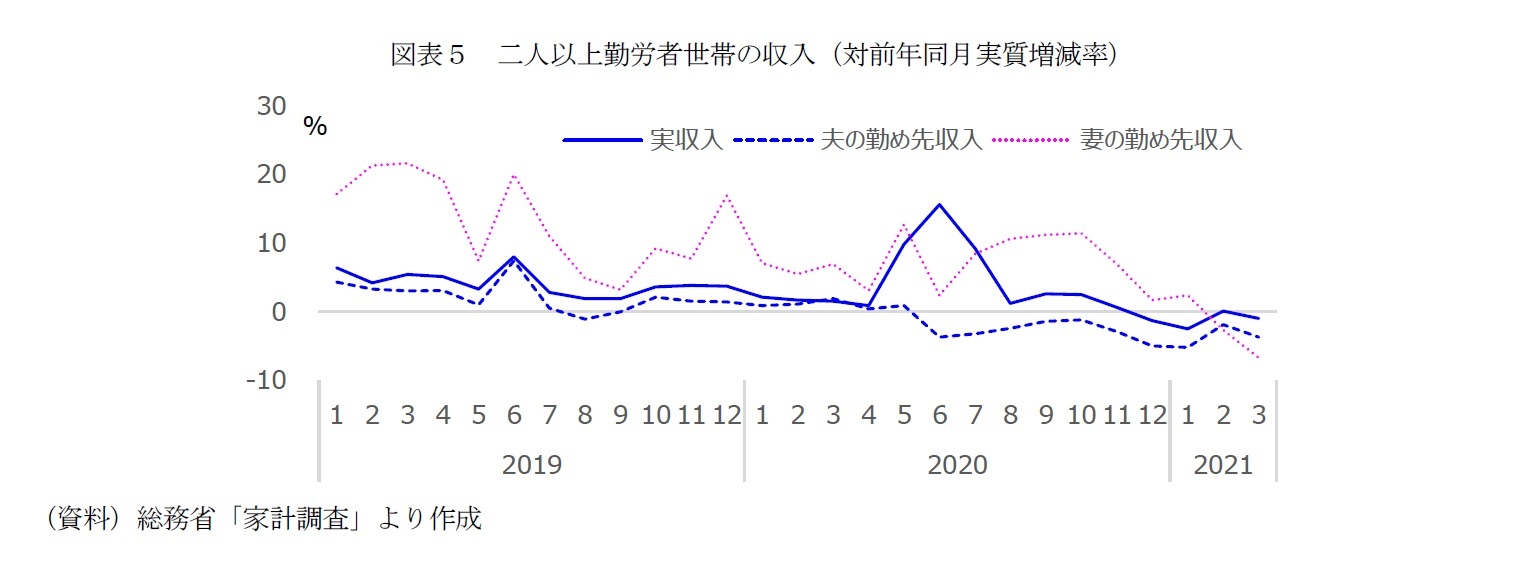

また、ここまで年次データでコロナ禍の変化を見てきたが、月次データで見ると、実はコロナ前から実収入や就労収入の伸びが鈍化していることが分かる。

二人以上勤労者世帯の実収入(全体平均)の対前年同月実質増減率は、2019年後半頃から低下傾向で推移しており、給付金効果で2020年5~7月にかけて前年同月を大幅に上回ったが、2020年12月には前年同月を下回るようになっている(図表5)。また、年次データで見れば増加していた妻の勤め先収入も、やはりおおむね低下傾向を示しており、2020年の間は前年同月を上回っていたが、2021年2月以降、前年同月を下回っている。なお、年次データでも減少していた夫の勤め先収入は、2020年6月以降、前年同月を下回っている。

つまり、コロナ前から収入の伸びは鈍化していたが、コロナ禍で、ついに前年同月を下回る状況となっている。このような中では、やはり低所得世帯や子育て中の現役世帯などでは、中長期的に雇用や社会保障制度などを含めた経済状況全体に改善の見通しが立たない限りは、行動制限が緩和されて一時的に消費意欲が増したとしても、慎重な消費態度を根強く持つのではないだろうか。

10 預貯金と預貯金引出の差額で、高所得世帯でも黒字(可処分所得と消費支出の差)の約8割を占める。

11 久我尚子「特別定額給付金の使い道(2)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター、(2020/11/17)

3――おわりに~ワクチン接種で消費は大きく動く可能性が高いが、その後は?

消費者の経済不安には目の前のコロナ禍による収入減少や失業への不安もあるが、コロナ前から若い世代を中心に将来の経済不安は強まっていた12。若い世代ほど非正規雇用者が増え、正規雇用者であっても家族形成期である30~40代で賃金が伸びにくくなり、賃金カーブが平坦化していた13。さらに、少子高齢化による社会保障制度の持続可能性への懸念もある。

ワクチン接種が進み、行動制限が緩和されれば、旅行や外食などの外出型消費を中心に消費は大きく動き始めるだろう。一方で、それは継続するものなのか、一時期の盛り上がりの後は再び将来不安による消費抑制という動きへと変わっていくのか、注視していきたい。

12 内閣府「国民生活に関する世論調査」にて2000年代では今後の収入や資産の見通しについての不安が高水準で推移。

13 久我尚子「求められる氷河期世代の救済-経済格差は家族形成格差、高齢期の貧困・孤立問題を生む」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2019/7/2)、「求められる 20~40 代の経済基盤の安定化」(2017/5/17)等

(2021年05月27日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【世帯年収別に見たコロナ禍の家計収支の変化-中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支え】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

世帯年収別に見たコロナ禍の家計収支の変化-中低所得層の現役世帯で夫の収入の減少幅大、給付金が家計を下支えのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!