- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- コロナ禍で増す「家飲み」需要-現役世帯を中心に支出増加、ウィスキーで非日常感も楽しむ?

2021年04月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――近年のアルコール消費動向~若者ほどあえて飲まない「ソーバーキュリアス」の増加

さて、ここまでコロナ禍のアルコール関連支出の状況を見てきたわけだが、最後に近年のアルコール消費動向に目を向けたい。

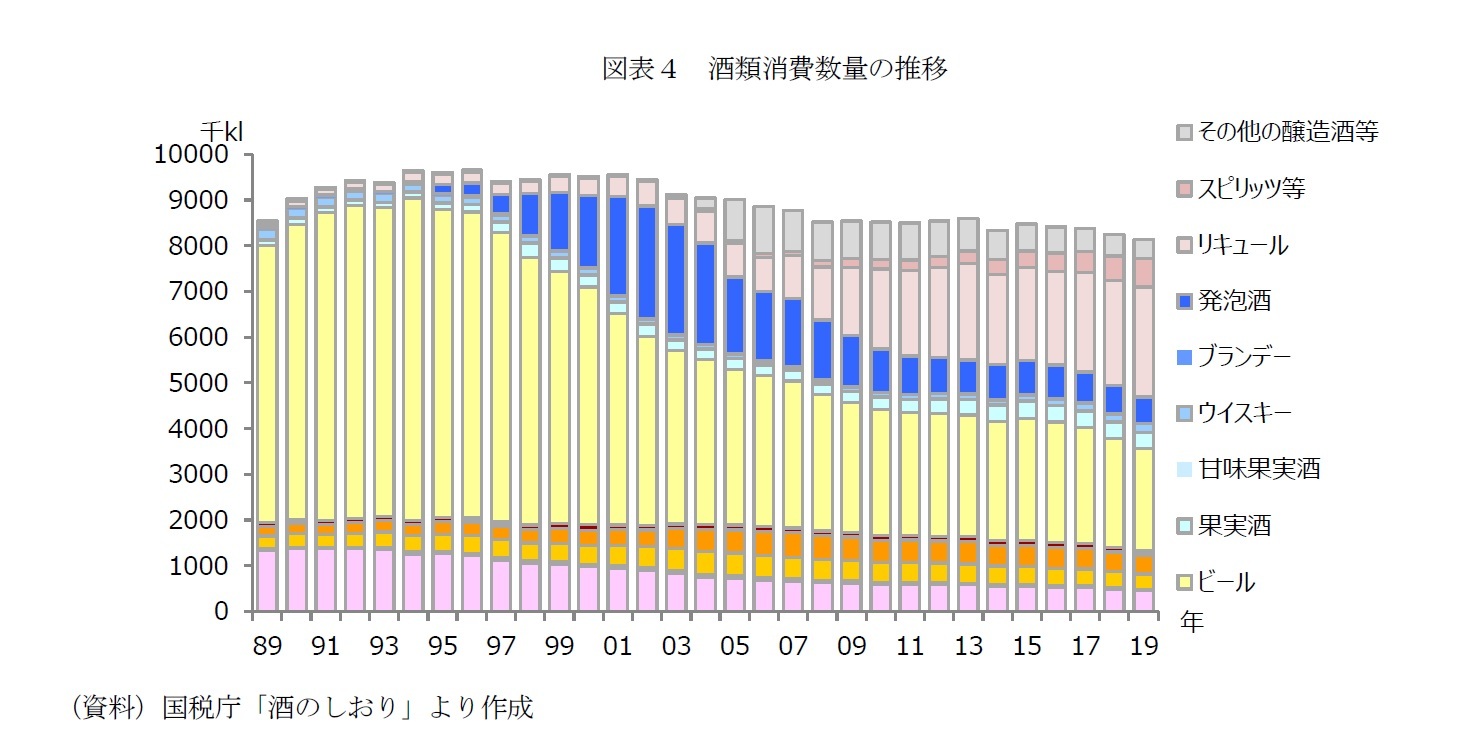

日本国内のアルコール消費数量は減少傾向にある(図表4)。また、消費数量の内訳の変化から、消費者のアルコールに対する趣味嗜好が多様化している様子がうかがえる。市場縮小要因は、長らく世間では若者の「アルコール離れ」が言われていたようだが、「アルコール離れ」は若者だけではない。

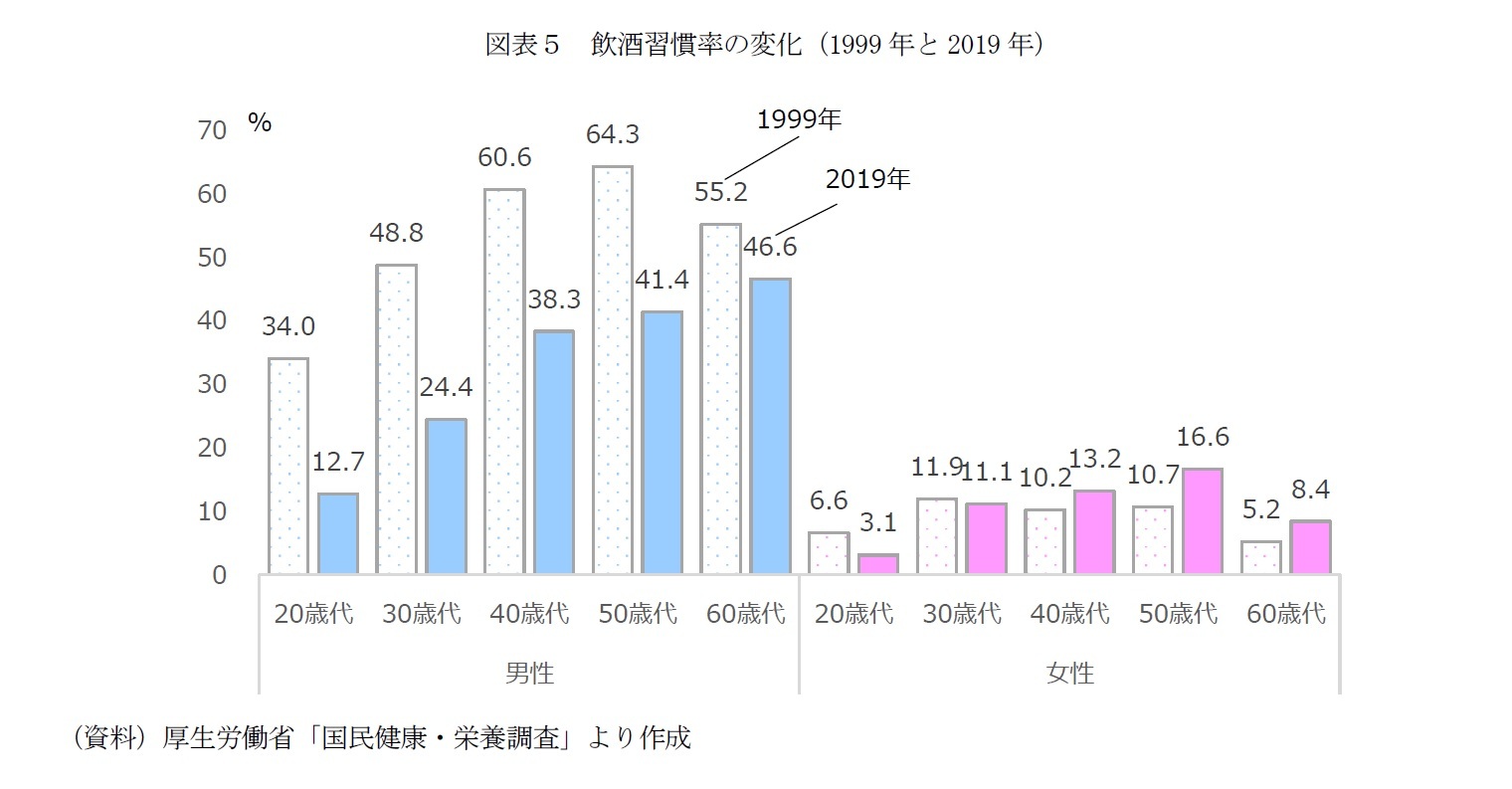

厚生労働省「国民健康・栄養調査」にて、あらためて飲酒習慣率の最新値(2019年)を見ると、20年前と比べて、男性では全ての年代で、女性では20~30歳代で低下している(図表5)。つまり、男性では全ての年代で「アルコール離れ」をしている。

一方、女性では40歳代以上でやや上昇している。男性と比べれば3分の1程度で低いものの、中高年女性の飲酒習慣率が上昇した背景には、女性の社会進出が進み、働く女性が増えて職場の飲み会などへの女性の参加率が高まったり、女性向けの発泡酒やカクテルなどの商品開発が進んだこと、女性が立ち寄りやすい飲食店が増えた影響などがあげられる。

日本国内のアルコール消費数量は減少傾向にある(図表4)。また、消費数量の内訳の変化から、消費者のアルコールに対する趣味嗜好が多様化している様子がうかがえる。市場縮小要因は、長らく世間では若者の「アルコール離れ」が言われていたようだが、「アルコール離れ」は若者だけではない。

厚生労働省「国民健康・栄養調査」にて、あらためて飲酒習慣率の最新値(2019年)を見ると、20年前と比べて、男性では全ての年代で、女性では20~30歳代で低下している(図表5)。つまり、男性では全ての年代で「アルコール離れ」をしている。

一方、女性では40歳代以上でやや上昇している。男性と比べれば3分の1程度で低いものの、中高年女性の飲酒習慣率が上昇した背景には、女性の社会進出が進み、働く女性が増えて職場の飲み会などへの女性の参加率が高まったり、女性向けの発泡酒やカクテルなどの商品開発が進んだこと、女性が立ち寄りやすい飲食店が増えた影響などがあげられる。

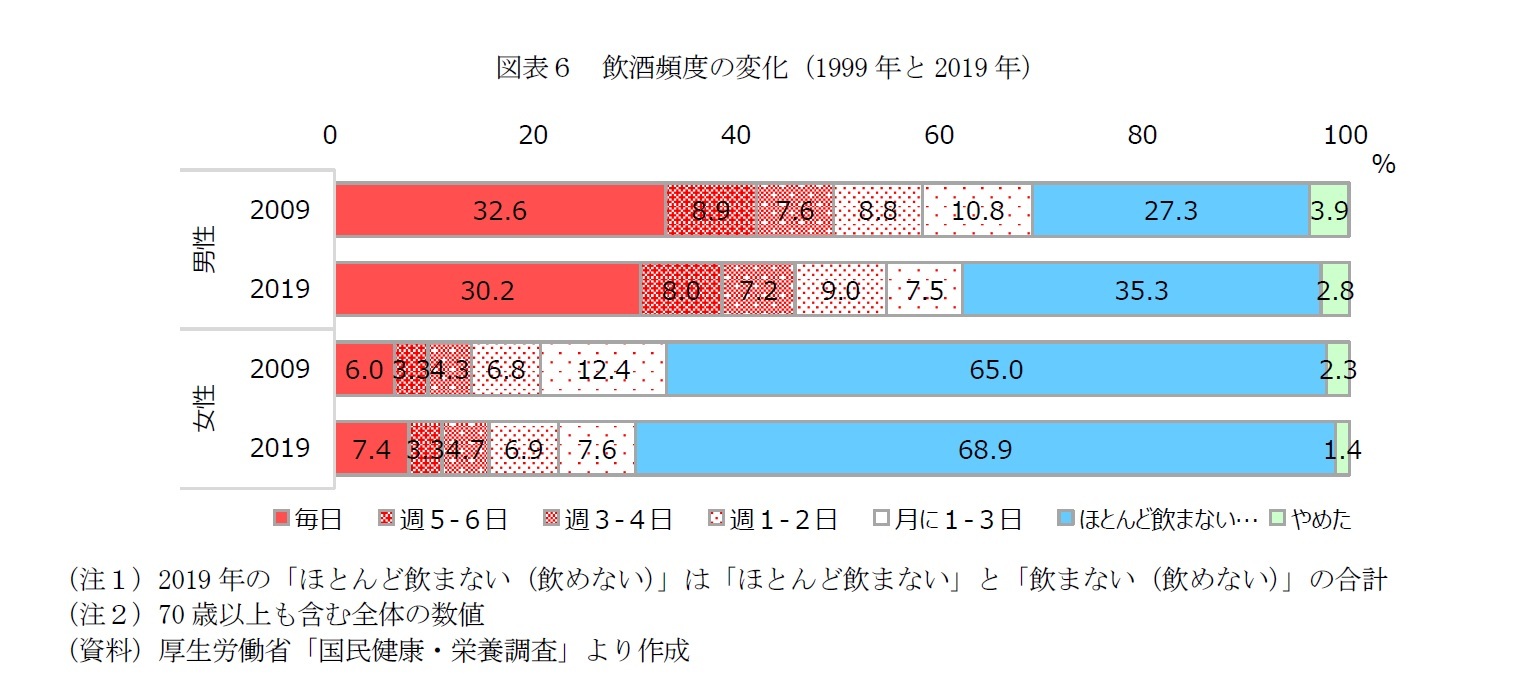

また、飲酒の頻度を見ると、10年前と比べて、男女とも「ほとんど飲まない(飲めない)」が増加している(男性で+8.0%pt、女性+3.9%pt、図表6)。なお、「ほとんど飲まない(飲めない)」は、男性では全ての年代で増えており、特に30~40歳代で増加幅が大きい(+約15%)。女性では50歳代以上では元々当該層の占める割合が6~7割と高いために、50~60歳代ではやや減少しているが(▲約5%)、若いほど増加幅が大きい(20歳代で+約1割)。

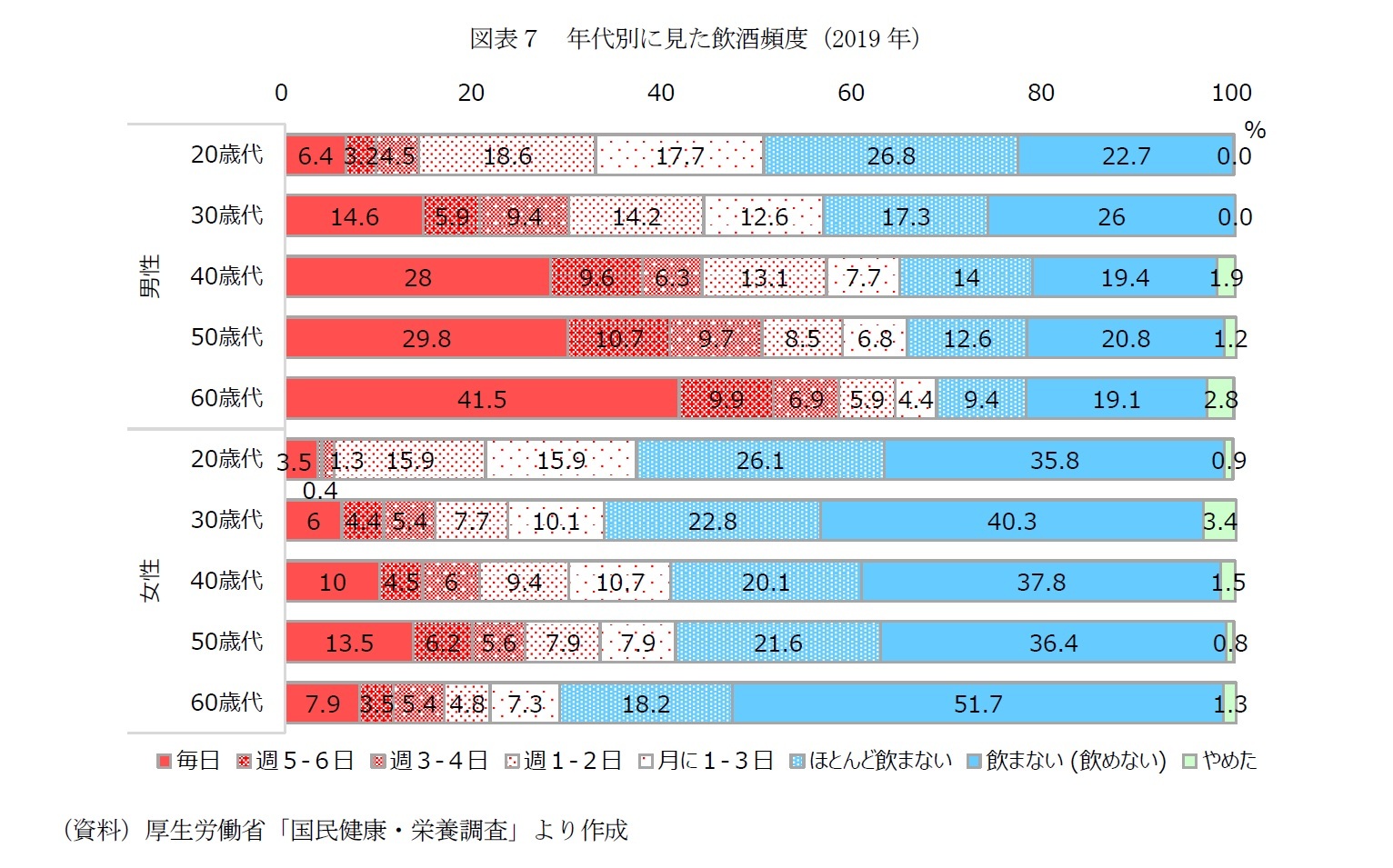

なお、2019年のデータを性年代別に見ると、若いほど「ほとんど飲まない(飲めない)」層が多い傾向があり(2019年調査では「ほとんど飲まない(飲めない)」を「ほとんど飲まない」と「飲まない(飲めない)」を分けて調査)、20歳代では男性は49.5%、女性は61.9%を占める(図表7)。

なお、2019年のデータを性年代別に見ると、若いほど「ほとんど飲まない(飲めない)」層が多い傾向があり(2019年調査では「ほとんど飲まない(飲めない)」を「ほとんど飲まない」と「飲まない(飲めない)」を分けて調査)、20歳代では男性は49.5%、女性は61.9%を占める(図表7)。

過去にも述べた通り2、米国では最近、ミレニアル世代を中心に「ソーバーキュリアス(Sober Curious)」という自分の身体や精神の健康を考えて、あえて飲酒をしないという新潮流があり、日本でも同様の状況が進んでいると見られる。冒頭の低アルコールは、この「ソーバーキュリアス」傾向のある消費者がターゲットなのだろう。

なお、若者が「ソーバーキュリアス」傾向を示す背景には、これまでにも若者の消費行動の分析において示してきた通り4、景気低迷の中で生まれ育った世代はリスク回避志向が高いこともあげられる。デジタルネイティブ世代は大量の情報を取捨選択しながら育っているために比較検討志向が高く、コストパフォーマンスを重視する傾向も強い。技術革新や消費社会の成熟化によって娯楽が増え、多様化する中では、若者にとって飲酒はコストパフォーマンスの悪い娯楽と捉えられている可能性もある。酔って楽しむというメリットに対して、健康への悪影響や費やされる時間・金額などのコスト、酔うことによる失敗のリスクなどのデメリットが上回ると判断されているのかもしれない。また、デジタルネイティブ世代はSNSなどを介して、いつでも友人とつながることができるため、会って共に飲まなくとも、ある程度のコミュニケーションができてしまうことも影響しているのだろう。

さて、若い世代ほど飲酒習慣のない者が増える一方で、飲酒をする層の飲酒量には変化があったのだろうか。10年前と飲酒日1日あたりの飲酒量を比べると、全体では1合未満の飲酒量の少ない層や3合以上の飲酒量の多い層が減る一方、1合以上3合未満の中間層が増えている(図表略)。なお、もともと飲酒量の多い中高年男性では中間層が、若い年代では少ない層が多い傾向がある。また、20歳代では、男性は飲酒量の多い層が減り、中間層が増えている。また、女性は中間層が減り、飲酒量の少ない層が増えている。よって、飲酒をする層でも全体的に飲酒量は減少している。

4 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?統計データが語る意外な真実」(光文社、2014)など

なお、若者が「ソーバーキュリアス」傾向を示す背景には、これまでにも若者の消費行動の分析において示してきた通り4、景気低迷の中で生まれ育った世代はリスク回避志向が高いこともあげられる。デジタルネイティブ世代は大量の情報を取捨選択しながら育っているために比較検討志向が高く、コストパフォーマンスを重視する傾向も強い。技術革新や消費社会の成熟化によって娯楽が増え、多様化する中では、若者にとって飲酒はコストパフォーマンスの悪い娯楽と捉えられている可能性もある。酔って楽しむというメリットに対して、健康への悪影響や費やされる時間・金額などのコスト、酔うことによる失敗のリスクなどのデメリットが上回ると判断されているのかもしれない。また、デジタルネイティブ世代はSNSなどを介して、いつでも友人とつながることができるため、会って共に飲まなくとも、ある程度のコミュニケーションができてしまうことも影響しているのだろう。

さて、若い世代ほど飲酒習慣のない者が増える一方で、飲酒をする層の飲酒量には変化があったのだろうか。10年前と飲酒日1日あたりの飲酒量を比べると、全体では1合未満の飲酒量の少ない層や3合以上の飲酒量の多い層が減る一方、1合以上3合未満の中間層が増えている(図表略)。なお、もともと飲酒量の多い中高年男性では中間層が、若い年代では少ない層が多い傾向がある。また、20歳代では、男性は飲酒量の多い層が減り、中間層が増えている。また、女性は中間層が減り、飲酒量の少ない層が増えている。よって、飲酒をする層でも全体的に飲酒量は減少している。

4 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?統計データが語る意外な真実」(光文社、2014)など

4――おわりに~成熟市場における商品の多様化、コロナ禍ならではのヒット商品にも期待

本稿で見た通り、コロナ禍で「家飲み」が増え、ウィスキーなど以前は家であまり飲まなかった種類のアルコールを楽しむ消費者も増えているようだ。しかし、近年のアルコール需要のトレンドは「アルコール離れ」にあり、若者を中心に「ソーバーキュリアス」といった、あえて飲まない、あるいは好きな時に少しだけ楽しむ層が拡大傾向にある。冒頭で触れたアルコール度数1%未満の新商品の需要は、このあたりが見込まれているのだろう。

また、近年、アルコール市場では消費者の趣味嗜好の多様化が進んでいる。数年前はアルコール度数の高い「ストロング系」のチューハイが注目を集め、今回は極低アルコール商品が登場したことで、アルコールの種類だけでなく度数のバリエーションも増えているようだ。

一般的に成熟市場では商品の多様化が進むことで、1つの商品が爆発的なヒットを生みにくい構造にある。よって、時勢に応じて、いかにきめ細やかに消費者のニーズをくみ取っていくかが重要だ。その結果としてアルコール市場では、生ジョッキの泡を楽しめる缶ビールや極低アルコール商品が登場したのだろう。

コロナ禍で需要構造が激変し、苦境に立たされる企業も多い。一方で、企業の創意工夫によって、コロナ禍ならではのヒット商品も登場している。ウイルスとの戦いは未だ続いているが、今後とも様々な領域で企業の取り組みに期待をしていきたい。

また、近年、アルコール市場では消費者の趣味嗜好の多様化が進んでいる。数年前はアルコール度数の高い「ストロング系」のチューハイが注目を集め、今回は極低アルコール商品が登場したことで、アルコールの種類だけでなく度数のバリエーションも増えているようだ。

一般的に成熟市場では商品の多様化が進むことで、1つの商品が爆発的なヒットを生みにくい構造にある。よって、時勢に応じて、いかにきめ細やかに消費者のニーズをくみ取っていくかが重要だ。その結果としてアルコール市場では、生ジョッキの泡を楽しめる缶ビールや極低アルコール商品が登場したのだろう。

コロナ禍で需要構造が激変し、苦境に立たされる企業も多い。一方で、企業の創意工夫によって、コロナ禍ならではのヒット商品も登場している。ウイルスとの戦いは未だ続いているが、今後とも様々な領域で企業の取り組みに期待をしていきたい。

(2021年04月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍で増す「家飲み」需要-現役世帯を中心に支出増加、ウィスキーで非日常感も楽しむ?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍で増す「家飲み」需要-現役世帯を中心に支出増加、ウィスキーで非日常感も楽しむ?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!