- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 令和時代の消費活性化策ー女性の消費力への期待、若者の経済基盤安定化、シェア経済との共存

2019年05月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

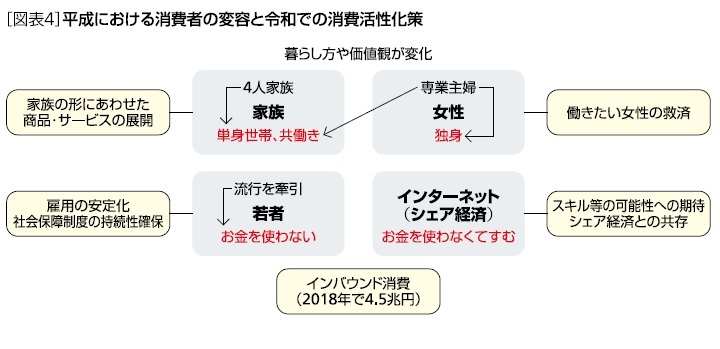

元号が変わり、新たな時代が始まった。三十年余続いた平成の間に、家族の形や女性の生き方、若者の価値観などが変わり、消費行動の土台が変化した。さらに、ネットやスマホの普及が変化に拍車をかけている。これら平成で起きた変化は未だ収束しておらず、令和でも続くだろう。ここで改めて、平成における消費者の変化を捉え、令和での消費活性化策を考えたい*1。

2―変わる家族の形と消費

未婚化や少子化、核家族化の進行で、単身世帯やDINKS(夫婦のみ)世帯、一人っ子世帯が増え、家族のサイズが小さくなっている。さらに、若い世代ほど共働き世帯が増え、かつて家族のモデルであった「標準世帯(働く父親と専業主婦の母親、子ども2人)」は、今や全体の5%にも満たない。

家族のコンパクト化で商品の小型化も進んでいる。一人用のレトルトカレーの販売額は箱入りのカレールーを超え、スーパーでは3枚入りの食パンや1人用の鍋の素なども目に付くようになった。また、生鮮野菜の購入額は減る一方、カット野菜は増えている。

これらの背景には利便性を重視する共働き世帯が増えた影響もあるだろう。子どものいる共働き世帯では、特に、時間短縮ニーズや代行ニーズが高い。都市部では、高額にも関わらず、子どもの習いごと送迎タクシーや習いごと教室が併設した学童保育などが予約を受けきれないほど人気と聞く。

また、平成は女性の経済力が高まり、女性の生き方が多様化した時代だ。「おひとりさま」の存在感が増すとともに、結婚後や出産後も外で働く女性が増えた。今の妻や母では、家族のための消費だけでなく、ファッションや趣味などの自分のための消費も活発だ。

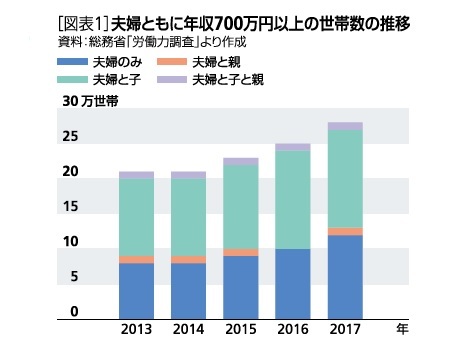

また、妻が夫並みに稼ぐ「パワーカップル」世帯も増えている。2013年から2017年にかけて、夫婦ともに年収700万円以上の世帯は21万世帯から26万世帯へと増えている[図表1]。

家族のコンパクト化で商品の小型化も進んでいる。一人用のレトルトカレーの販売額は箱入りのカレールーを超え、スーパーでは3枚入りの食パンや1人用の鍋の素なども目に付くようになった。また、生鮮野菜の購入額は減る一方、カット野菜は増えている。

これらの背景には利便性を重視する共働き世帯が増えた影響もあるだろう。子どものいる共働き世帯では、特に、時間短縮ニーズや代行ニーズが高い。都市部では、高額にも関わらず、子どもの習いごと送迎タクシーや習いごと教室が併設した学童保育などが予約を受けきれないほど人気と聞く。

また、平成は女性の経済力が高まり、女性の生き方が多様化した時代だ。「おひとりさま」の存在感が増すとともに、結婚後や出産後も外で働く女性が増えた。今の妻や母では、家族のための消費だけでなく、ファッションや趣味などの自分のための消費も活発だ。

また、妻が夫並みに稼ぐ「パワーカップル」世帯も増えている。2013年から2017年にかけて、夫婦ともに年収700万円以上の世帯は21万世帯から26万世帯へと増えている[図表1]。

女性の大学進学率は1996年入学から短大進学率を越えて、最近では男性に追随している。若い世代ほど、男性と同じように学び、同じように働く女性が増えている。今後ともパワーカップルは増えるだろう。

なお、消費力のあるパワーカップルは、都心の高額マンション市場の牽引役であり、海外旅行や外食などの高額消費にも積極的だ。

なお、消費力のあるパワーカップルは、都心の高額マンション市場の牽引役であり、海外旅行や外食などの高額消費にも積極的だ。

3―経済不安でも満足度の高い若者

若者の価値観も変わった。かつて若者は消費意欲が旺盛で、流行を牽引する存在だった。しかし、長らく続いた景気低迷を経て、若者は堅実な消費者へと姿を変えた。バブル期に消費を謳歌した世代は、今の若者に哀れみの目を向けるのかもしれない。しかし、実は若者の生活満足度は高い。20代以下の満足度は8割を超え、50~60代を1割以上も上回る。

今の若者は、景気低迷の中でも、技術革新やデフレの恩恵を受けながらそだってきた。ファストフードやファストファッション、格安航空券やLCC、格安家電、無料の情報やゲームなどに囲まれて、お金を使わなくても質の高い消費生活を送ることができる。お金を使わなくても楽しめる環境は広がっている。

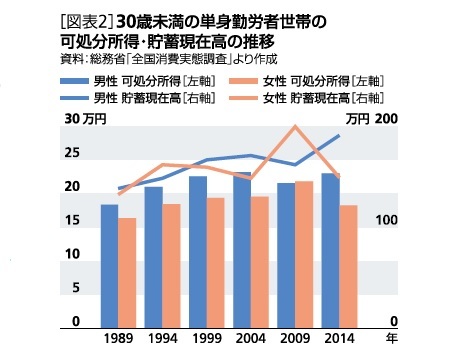

また、若者の可処分所得はバブル期より多いという事実もある。1989年から2014年にかけて、30歳未満の単身勤労者世帯の可処分所得は、男性は+4.6万円、女性は+1.9万円増えている[図表2]。

今の若者は、景気低迷の中でも、技術革新やデフレの恩恵を受けながらそだってきた。ファストフードやファストファッション、格安航空券やLCC、格安家電、無料の情報やゲームなどに囲まれて、お金を使わなくても質の高い消費生活を送ることができる。お金を使わなくても楽しめる環境は広がっている。

また、若者の可処分所得はバブル期より多いという事実もある。1989年から2014年にかけて、30歳未満の単身勤労者世帯の可処分所得は、男性は+4.6万円、女性は+1.9万円増えている[図表2]。

なお、人手不足で時給が上がっているため、非正規雇用の若者でも、バブル期の若年単身勤労者世帯の可処分所得を超える(25~29歳男性19.8万円、女性17.6万円)。

4―消費構造はモノからコトへ

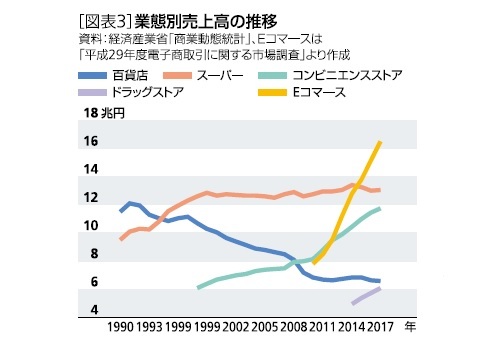

さらに、足元で急成長するシェア経済により、これまでは事業者が消費者へ提供してきたモノやサービスが(BtoC)、消費者間(CtoC)で直接売買できる環境が広がりつつある。

5―シェア経済で所有から利用へ

シェア経済の進展は、所有するより必要な時に必要な量だけ利用できれば良い(所有から利用へ)という、若者を中心に広がる合理的な消費態度に拍車をかけている。

シェア経済では、ネット上のプラットフォームを介して不特定多数の個人がモノや移動手段、空間、スキル、お金などを売買する。一般的に事業者はマッチングを行うのみで、売買は消費者間で行うため、利用金額は安く、提供者の得る金額は高くなる傾向がある。また、一連の取引はスマホで完結できる場合が多く、利便性が高い。

現在のところ、シェア経済の主な担い手は若者だが、60~64歳のスマホ保有率がガラケー保有率を上回る中で(総務省「通信利用動向調査」)、今後さらに利用者層は広がるだろう。

シェア経済では、ネット上のプラットフォームを介して不特定多数の個人がモノや移動手段、空間、スキル、お金などを売買する。一般的に事業者はマッチングを行うのみで、売買は消費者間で行うため、利用金額は安く、提供者の得る金額は高くなる傾向がある。また、一連の取引はスマホで完結できる場合が多く、利便性が高い。

現在のところ、シェア経済の主な担い手は若者だが、60~64歳のスマホ保有率がガラケー保有率を上回る中で(総務省「通信利用動向調査」)、今後さらに利用者層は広がるだろう。

6―令和の消費活性化策

新時代に何より期待できるのは女性の消費力だ。女性の就労環境には未だ課題は多く、就業希望があるのに働けていない女性は約300万人存在する。若い世代ほど育児休業等を利用しにくい非正規雇用の女性が多い。また、制度環境が整っている正規雇用者でも家庭内の家事・育児分担は妻に偏りがちだ。さらに、保育園待機児童問題やマミートラックの問題などもある。

大卒女性の生涯所得は、出産後も就労継続する場合と、出産退職して再就職した場合では2億円程度の差があり、女性の消費余力は大きい。女性だけでなく、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい環境を整備することは日本の消費市場の底上げにつながる。

若者に期待できる部分もある。今の若者は現在の生活満足度は高いが、不安や悩みのある割合も6割と高い。非正規の不安定な立場で働く者が増え、正規雇用者でも、かつてほど年齢とともに賃金が上がるわけではない。少子高齢化による社会保障不安もある。

消費社会の成熟化の恩恵を受けた、「お金を使わなくても楽しめる」価値観に刺激を与えることは難しいが、経済不安による節約志向を緩和させることは可能だ。そのためには、雇用の安定化や社会保障制度の持続性確保など、若年世代の経済基盤を安定化させる必要がある。

新時代において既存企業にとって大きな課題となるのは「所有から利用へ」と変わる消費者の価値観だ。特に、フリマアプリによる中古品売買やカーシェアは既存市場を縮小させる懸念が強い。一方でシェアやサブスクリプション(定額制)というサービス形態は機会とも捉えられる。これまでのように売って終わりではなく、消費者の嗜好やライフスタイルに合わせたサービス提供を長く続けることで、むしろ顧客生涯価値*2を高められる可能性がある。既存企業は徹底的なデータ活用により、シェアや定額制サービスと上手く共存することが生き残る鍵だ。

人口や世帯数が減れば、消費市場は自然と縮小する部分もある。しかし、消費者の経済力が増し、暮らし方や価値観の変化に合わせた商品やサービスが十分に供給されることで、新時代の消費が拡大する余地はある。

大卒女性の生涯所得は、出産後も就労継続する場合と、出産退職して再就職した場合では2億円程度の差があり、女性の消費余力は大きい。女性だけでなく、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい環境を整備することは日本の消費市場の底上げにつながる。

若者に期待できる部分もある。今の若者は現在の生活満足度は高いが、不安や悩みのある割合も6割と高い。非正規の不安定な立場で働く者が増え、正規雇用者でも、かつてほど年齢とともに賃金が上がるわけではない。少子高齢化による社会保障不安もある。

消費社会の成熟化の恩恵を受けた、「お金を使わなくても楽しめる」価値観に刺激を与えることは難しいが、経済不安による節約志向を緩和させることは可能だ。そのためには、雇用の安定化や社会保障制度の持続性確保など、若年世代の経済基盤を安定化させる必要がある。

新時代において既存企業にとって大きな課題となるのは「所有から利用へ」と変わる消費者の価値観だ。特に、フリマアプリによる中古品売買やカーシェアは既存市場を縮小させる懸念が強い。一方でシェアやサブスクリプション(定額制)というサービス形態は機会とも捉えられる。これまでのように売って終わりではなく、消費者の嗜好やライフスタイルに合わせたサービス提供を長く続けることで、むしろ顧客生涯価値*2を高められる可能性がある。既存企業は徹底的なデータ活用により、シェアや定額制サービスと上手く共存することが生き残る鍵だ。

人口や世帯数が減れば、消費市場は自然と縮小する部分もある。しかし、消費者の経済力が増し、暮らし方や価値観の変化に合わせた商品やサービスが十分に供給されることで、新時代の消費が拡大する余地はある。

*1本稿で述べる数値等の詳細は、久我尚子「平成における消費者の変容(1)~(4)」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2019/3)参照。

*21人の顧客が生涯に渡って、企業にもたらす価値の合計

(2019年05月10日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/04 | パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【令和時代の消費活性化策ー女性の消費力への期待、若者の経済基盤安定化、シェア経済との共存】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

令和時代の消費活性化策ー女性の消費力への期待、若者の経済基盤安定化、シェア経済との共存のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!