- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 「自立したインド」実現へ、モディ政権が国産化政策に梃入れ

2021年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

昨年5月、インド経済が新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われるなか、モディ首相が「自立したインド」という新しいスローガンを打ち出した。グローバルサプライチェーンに参画し、輸入に頼らない産業構造に転換することによってインド経済を自立させ、コロナ禍の苦境を乗り越える考えだ。

またインドは昨年、印中国境紛争をきっかけとした中国依存からの脱却や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定の交渉離脱など、貿易面において保護主義的な措置をとる動きがみられている。

本稿では、まずインドの赤字体質の貿易構造をみた上で、モディ政権の国産化推進の動きを整理し、その現状を評価する。最後に、モディ政権の国産化推進の行方と課題について議論する。

またインドは昨年、印中国境紛争をきっかけとした中国依存からの脱却や東アジア地域包括的経済連携(RCEP)協定の交渉離脱など、貿易面において保護主義的な措置をとる動きがみられている。

本稿では、まずインドの赤字体質の貿易構造をみた上で、モディ政権の国産化推進の動きを整理し、その現状を評価する。最後に、モディ政権の国産化推進の行方と課題について議論する。

2――インドの貿易動向

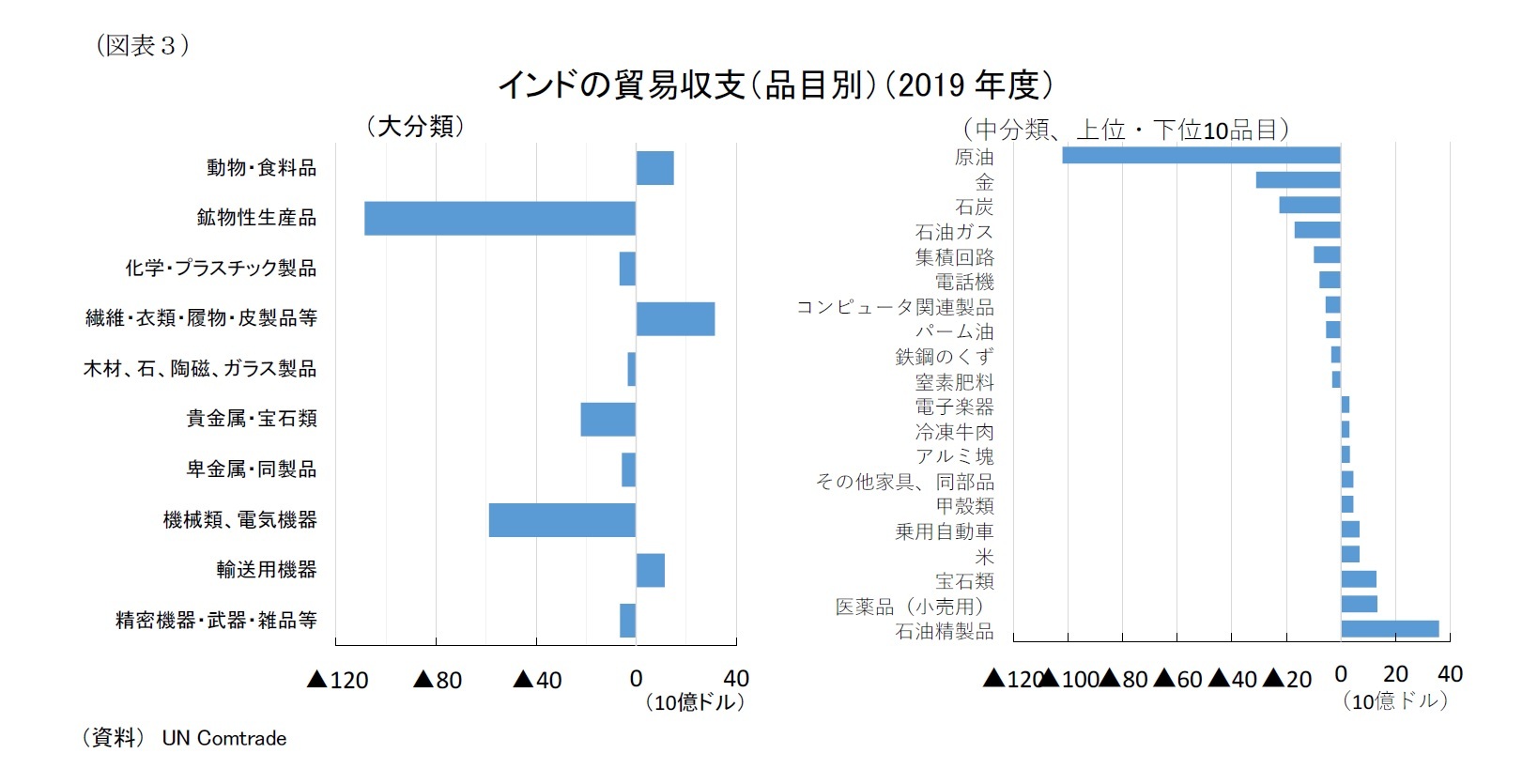

インドの輸出入の特徴としては、加工貿易型(垂直分業)のものが多いことが挙げられる。例えば、輸入全体の2割を占める原油を石油精製品に、金やダイアモンドなどの貴石・貴金属を身辺用細貨類に加工して輸出しており、これらが貿易収支の上位と下位に位置している(図表3)。石油精製品や身辺用細貨類は輸出で外貨を稼いでいるが、国内でも大量に消費されるため、(大分類でみると)鉱物性生産品と貴金属・宝石類は貿易赤字となっている。また機械類、電気機器の貿易赤字も大きい。電話機やコンピュータ関連製品、テレビなどの完成品だけでなく、集積回路や半導体デバイス、事務用機器の部品などの部品類の輸入が拡大傾向にあるためだ。

一方、貿易黒字を計上する項目は、綿糸やTシャツなどの繊維・衣類製品、コメや甲殻類などの食料品、そして乗用車や医薬品が挙げられる。これらはインドが国際市場で一定の競争力を有する品目とみられる。

一方、貿易黒字を計上する項目は、綿糸やTシャツなどの繊維・衣類製品、コメや甲殻類などの食料品、そして乗用車や医薬品が挙げられる。これらはインドが国際市場で一定の競争力を有する品目とみられる。

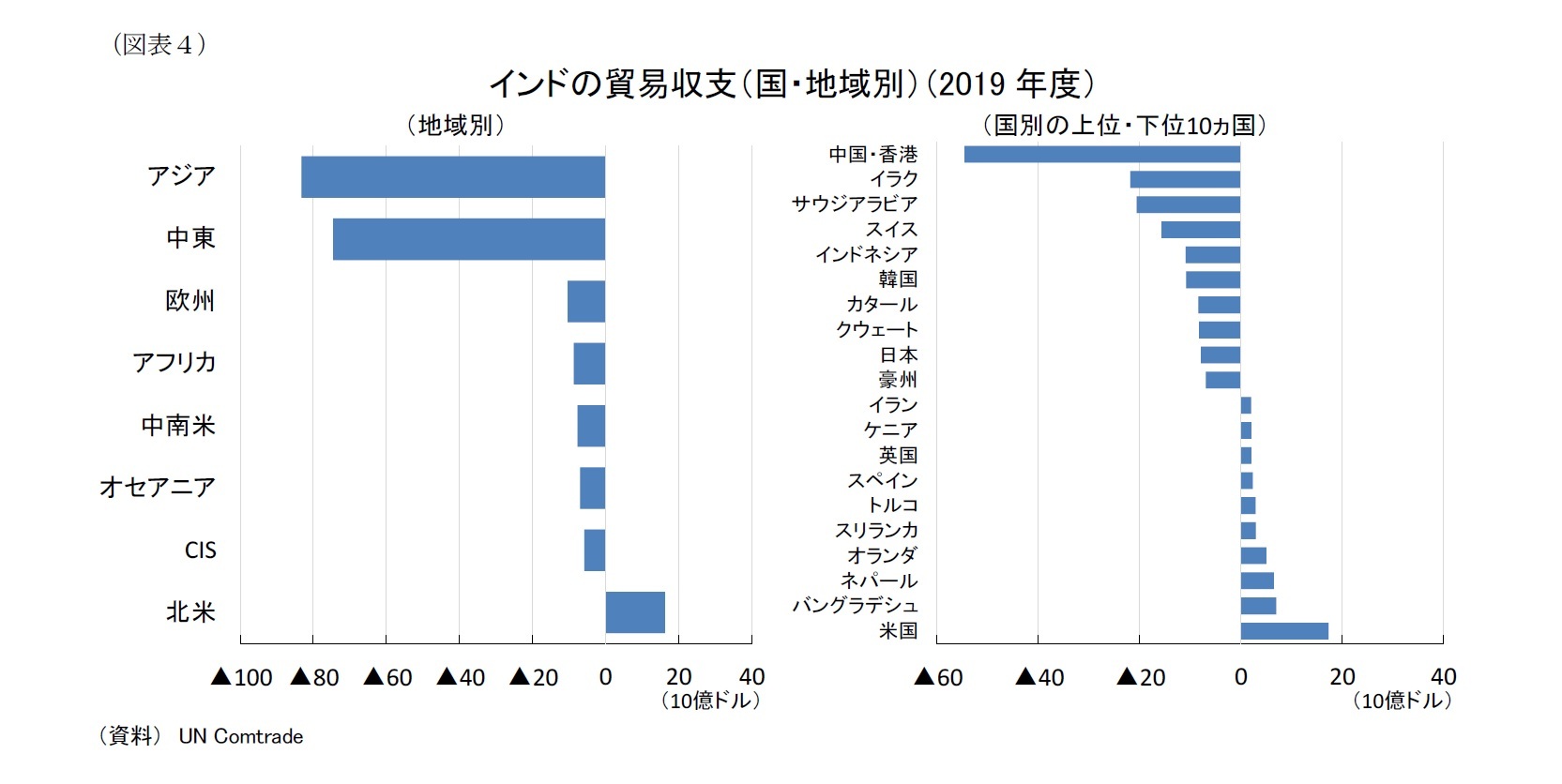

主な貿易相手国・地域をみると、インドは中国・香港と産油国に対して大幅な貿易赤字となっている(図表4)。中国からは携帯電話などの電気機器や一般機械の輸入が大半を占めており、貿易赤字は拡大の一途を辿っている。また産油国からは原油の輸入が大半を占めている。原油価格変動の影響を受けながらも、貿易赤字は概ね拡大傾向にある。

一方、インドが貿易黒字を計上する相手は米国が最大で、次いでバングラデシュやネパールなどの南アジア諸国が続く。米国向けには医薬品や宝飾品、石油製品、自動車・同部品、また南アジア諸国向けには石油製品や繊維・衣類製品、電気エネルギー、バイクといった品目の輸出額が大きい。しかし、対米国と対南アジア諸国の貿易黒字はモディ政権開始以来、横ばいで推移しており、拡大傾向にある対中国と対産油国の貿易赤字を補うものとはなっていない。

一方、インドが貿易黒字を計上する相手は米国が最大で、次いでバングラデシュやネパールなどの南アジア諸国が続く。米国向けには医薬品や宝飾品、石油製品、自動車・同部品、また南アジア諸国向けには石油製品や繊維・衣類製品、電気エネルギー、バイクといった品目の輸出額が大きい。しかし、対米国と対南アジア諸国の貿易黒字はモディ政権開始以来、横ばいで推移しており、拡大傾向にある対中国と対産油国の貿易赤字を補うものとはなっていない。

3――国産化を推進するインド政府の動き

(新しいビジョン「自立したインド」)

インド経済は2018年から金融システム不安による減速傾向が続くなか、昨年は新型コロナウイルスが出現して経済活動が停止した。モディ首相は5月12日に国民に向けた演説を行い、ロックダウン第4期への移行と総額20兆ルピー規模の経済対策パッケージの投入を発表、そして今後インド経済が向かうべき方向性として「自立したインド1(Atmanirbhar Bharat)」という新たなスローガンを打ち出した。

「自立したインド」では、産業の効率化と品質向上を図ることによってインドがグローバルサプライチェーンに参画すると共に、輸入に依存しない産業構造に転換して世界から自立することを目指している。従来からインド製品を世界市場において競争力あるものまで高める必要性は認識されていたが、国民の多くが先行きの見えない不安を抱えるなか、モディ政権は改めてインドの進むべき方向性を国民に示したと言える。

インド経済は2018年から金融システム不安による減速傾向が続くなか、昨年は新型コロナウイルスが出現して経済活動が停止した。モディ首相は5月12日に国民に向けた演説を行い、ロックダウン第4期への移行と総額20兆ルピー規模の経済対策パッケージの投入を発表、そして今後インド経済が向かうべき方向性として「自立したインド1(Atmanirbhar Bharat)」という新たなスローガンを打ち出した。

「自立したインド」では、産業の効率化と品質向上を図ることによってインドがグローバルサプライチェーンに参画すると共に、輸入に依存しない産業構造に転換して世界から自立することを目指している。従来からインド製品を世界市場において競争力あるものまで高める必要性は認識されていたが、国民の多くが先行きの見えない不安を抱えるなか、モディ政権は改めてインドの進むべき方向性を国民に示したと言える。

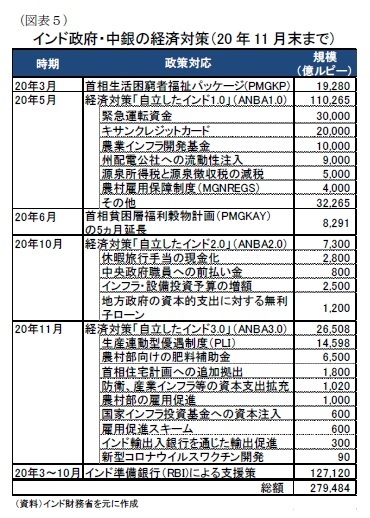

モディ首相の演説に合わせて発表された包括的な経済対策パッケージ(「自立したインド」キャンペーン)には、様々なセクターを支援するための施策が盛り込まれ、その後11月にかけて追加的な対策が打ち出されていった。インド準備銀行(RBI)による救済措置と合わせると、これまでに総額29兆8,764億ルピー(約45兆円、GDPの14.7%)の支出を表明している(図表5)。3~5月のロックダウン中に打ち出した経済対策では中小零細事業者向け資金繰り支援や出稼ぎ労働者や農民を含む貧困層向け生活支援、金融機関への流動性供給が中心だったが、6月から段階的なロックダウン解除(Unlock)が進められると、10~11月の経済対策では消費・投資喚起策や公共投資促進の比重が高まった。

モディ首相の演説に合わせて発表された包括的な経済対策パッケージ(「自立したインド」キャンペーン)には、様々なセクターを支援するための施策が盛り込まれ、その後11月にかけて追加的な対策が打ち出されていった。インド準備銀行(RBI)による救済措置と合わせると、これまでに総額29兆8,764億ルピー(約45兆円、GDPの14.7%)の支出を表明している(図表5)。3~5月のロックダウン中に打ち出した経済対策では中小零細事業者向け資金繰り支援や出稼ぎ労働者や農民を含む貧困層向け生活支援、金融機関への流動性供給が中心だったが、6月から段階的なロックダウン解除(Unlock)が進められると、10~11月の経済対策では消費・投資喚起策や公共投資促進の比重が高まった。またモディ政権はコロナ禍を改革の機会と捉え、同パッケージに農業部門および石炭や工業、防衛、民間航空、電力、社会インフラ、宇宙、原子力エネルギーの8部門の構造改革を盛り込んだ。農業部門では農産物の販売制限や在庫制限の撤廃、石炭部門では商業的石炭採掘の導入、防衛部門では自動承認ルートの外国直接投資(FDI)の出資上限の 49%から 74%への引上げなど、これまで手がつけられていなかった分野の市場開放を進める考えだ。

なお、モディ首相は2014年の政権発足以来、製造業振興策「メイク・イン・インディア2(Make in India)」を経済政策の柱としてきた。メイク・イン・インディアはビジネス環境を改善することによって国内外の投資を呼び込み、製造業を強化する取り組みである。こうしてみると国産品の輸出拡大と他国からの輸入抑制を図る「自立したインド」とメイク・イン・インディアは親和性が非常に高いようにみえる。「自立したインド」が輸入代替を強調している点には保護主義的な印象が残るが、モディ首相は「世界からの孤立を意味するものではなく、世界のために作る」と言及している。「自立したインド」とは、「Make in India」を実現するだけでなく、「Make for World」を目指すものであり、鎖国を進めようとしている訳ではないようだ。

1 自立したインドでは、(1)飛躍的発展の源となる「経済」、(2)近代インドを形作る「インフラ」、(3)新しい技術により構築された「システム」、(4)成長のエネルギーの源泉となる「人口」、(5)「需要」と需要を支えるサプライチェーンの5つを柱に据え、経済発展を促す。

2 「メイク・イン・インディア」は国内外からの投資を奨励し、インドを世界の魅力的な製造ハブにすることを目的とした産業政策。(1)製造業の成長率を年間12~14%に引き上げる、(2)2022年までにGDPに占める製造業のシェアを16%から25%まで引き上げる、(3)2022年までに新たに1億人分の製造業の雇用を創出するといった具体的な目標が掲げられた。

(インセンティブ・スキームの導入)

インド政府はこれまで投資誘致に関する直接的な補助金給付スキームを大々的に導入してこなかったが、近年は国内製造を促すためにインセンティブ・スキームを導入する動きが目立つ。米中対立や新型コロナのパンデミックで広がるサプライチェーン再編成の動きを念頭に、インドへの生産拠点誘致を図る狙いがあるとみられる。

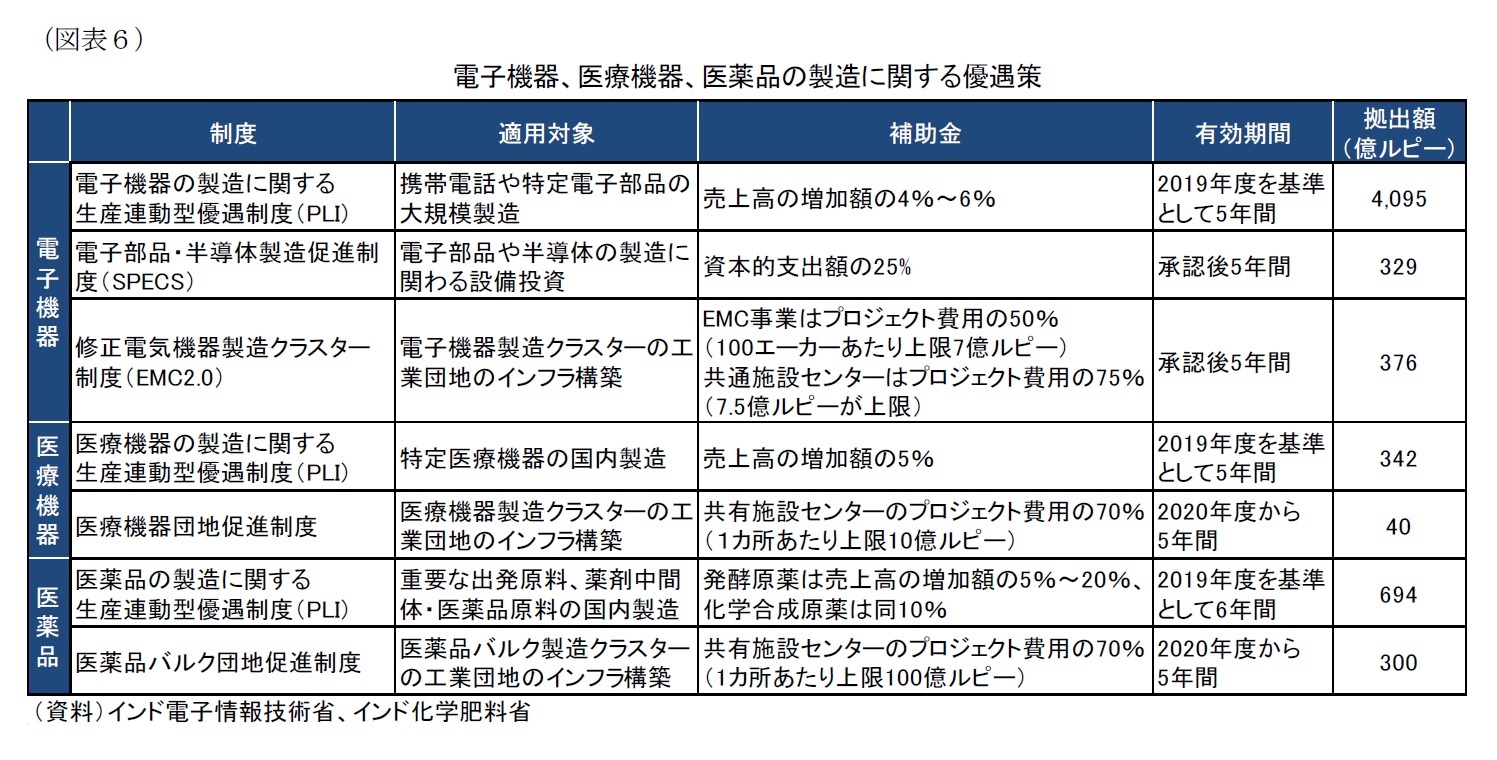

昨年3月に、インド政府は電子機器と医療機器、医薬品の国内生産の促進に向けた優遇策を発表している。まず電子機器の製造に関しては、(1)生産連動型優遇制度(PLI)、(2)電子部品・半導体製造促進制度(SPECS)3、(3)修正電子機器製造クラスター制度(EMC2.0)4の3種類のインセンティブ・スキーム(合計4,800億ルピー規模)を用意した(図表6)。これらは「国家電子産業政策(NPE2019)」で挙げられたインセンティブ・スキームであり、インドが電子機器の設計製造分野のグローバル・ハブとなることを目的としている。

また医療機器と医薬品の国内製造に関しては、それぞれに生産連動型優遇制度(PLI)と専用工業団地のインフラ構築に対して補助金を付与する政策(合計1,400億ルピー規模)を用意した。この背景には、インドが医療機器と医薬品原料の大半を海外からの輸入(主に中国)に依存するなか、新型コロナウイルスの感染拡大によって中国からインドへの供給が途絶えたことがある。

インド政府はこれまで投資誘致に関する直接的な補助金給付スキームを大々的に導入してこなかったが、近年は国内製造を促すためにインセンティブ・スキームを導入する動きが目立つ。米中対立や新型コロナのパンデミックで広がるサプライチェーン再編成の動きを念頭に、インドへの生産拠点誘致を図る狙いがあるとみられる。

昨年3月に、インド政府は電子機器と医療機器、医薬品の国内生産の促進に向けた優遇策を発表している。まず電子機器の製造に関しては、(1)生産連動型優遇制度(PLI)、(2)電子部品・半導体製造促進制度(SPECS)3、(3)修正電子機器製造クラスター制度(EMC2.0)4の3種類のインセンティブ・スキーム(合計4,800億ルピー規模)を用意した(図表6)。これらは「国家電子産業政策(NPE2019)」で挙げられたインセンティブ・スキームであり、インドが電子機器の設計製造分野のグローバル・ハブとなることを目的としている。

また医療機器と医薬品の国内製造に関しては、それぞれに生産連動型優遇制度(PLI)と専用工業団地のインフラ構築に対して補助金を付与する政策(合計1,400億ルピー規模)を用意した。この背景には、インドが医療機器と医薬品原料の大半を海外からの輸入(主に中国)に依存するなか、新型コロナウイルスの感染拡大によって中国からインドへの供給が途絶えたことがある。

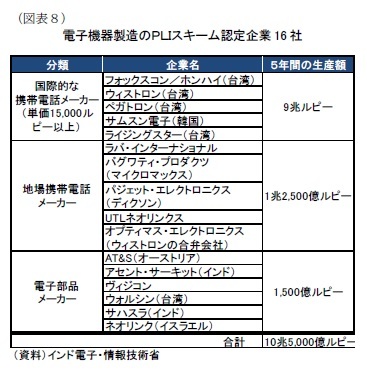

これらのインセンティブ・スキームは生産コストの低減に繋がるため、国内外の企業から好意的に受け止められている。先行して導入された電子機器のPLIスキームをみると、既に米アップル製品の生産を請け負う台湾EMS(電子機器受託製造サービス)3社と韓国サムスン電子を含む計16社(うち外資5社)が補助金支給の対象として認められた(図表8)。アップルとサムスンを合わせて、携帯電話の世界売上高の60%近くを占めているため、インドの電子機器製造の競争力の飛躍的な向上が期待される。各社は計1,100億ルピーの投資を行い、20万の直接雇用を創出、向こう5年の生産額が計10兆5,000億ルピー(うち6割が輸出向け)を予定する。なお、携帯電話の国内付加価値率は現在の15~20%から35~40%に上昇すると期待されている。

これらのインセンティブ・スキームは生産コストの低減に繋がるため、国内外の企業から好意的に受け止められている。先行して導入された電子機器のPLIスキームをみると、既に米アップル製品の生産を請け負う台湾EMS(電子機器受託製造サービス)3社と韓国サムスン電子を含む計16社(うち外資5社)が補助金支給の対象として認められた(図表8)。アップルとサムスンを合わせて、携帯電話の世界売上高の60%近くを占めているため、インドの電子機器製造の競争力の飛躍的な向上が期待される。各社は計1,100億ルピーの投資を行い、20万の直接雇用を創出、向こう5年の生産額が計10兆5,000億ルピー(うち6割が輸出向け)を予定する。なお、携帯電話の国内付加価値率は現在の15~20%から35~40%に上昇すると期待されている。

3 2012年に導入され、2018年に募集を締め切った修正版特別インセンティブパッケージ制度(M-SIPS)の後継となる制度。電子機器システムの設計・製造への投資を促進する。

4 2012年に導入され、2017年に募集を締め切った電気機器製造クラスター制度(EMC)の後継となる制度。世界水準のインフラ構築を支援する。

(2021年03月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/16 | タイの生命保険市場(2024年版) | 斉藤 誠 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -

2025年10月15日

英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「自立したインド」実現へ、モディ政権が国産化政策に梃入れ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「自立したインド」実現へ、モディ政権が国産化政策に梃入れのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!