- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 印中国境の軍事衝突を機にインド政府が脱中国依存に舵

2020年09月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2020年5月5日にインドと中国の国境地帯であるラダック地方で両国の軍隊による小競り合い(乱闘や投石など)が発生した。その後、両者の対立は収まる気配を見せず、6月15日にガルワン渓谷の山岳地帯で発生した衝突は警棒や鉄の棒などの武器を使用した白兵戦となり、両軍兵士に多数の死傷者が出る事態に発展した(インド人兵士は20人死亡)。実効支配線を巡る両国軍の睨み合いや小競り合いは、これまでにも度々発生してきたが、死者が出たのは45年ぶりだった。

今回の軍事衝突による死者発生は、新型コロナの感染源となった中国に対してマイナスのイメージを抱く者が増えているなかでの出来事であり、これを機にインド側の反中感情が一気に悪化した。各地で中国製品の不買運動や抗議デモが頻発し、また小売業界団体の全インド商人連盟(CAIT)は3,000のアイテムをリストアップして2021年までに130億ドルに相当する中国製品をボイコットすることを宣言した。

インド政府もアンチ中国の動きを積極化し、経済的な対抗措置を矢継ぎ早に打ち出した。6月中旬に、通信省の電気通信局(DOT)が国営通信事業者に対して中国から第4世代(4G)サービス向けの通信機器を調達しないよう指示した。また貨物専用鉄道公社(DFCCIL)が鉄道プロジェクトで中国企業と結んでいた契約を破棄するなど、ほかにも地方政府を含めて政府調達の面で中国を排除する動きが目立った。今後は5G政策や電気自動車(EV)でも中国製品を排除する可能性があると報道されている。

インド政府の中国排除の動きは政府調達にとどまらない。6月下旬には、新・再生可能エネルギー省が輸入の大半が中国製である太陽光発電設備の基本関税を8月に導入し、来年には関税を引き上げる方針を明らかにした。また空港や港湾では、安全保障上の懸念から中国貨物の検査を厳格化して通関に時間がかかっているほか、中国製品に対してインド独自の品質基準を適用して輸入を制限しようとする動きもある。さらに、電子・情報技術省はサイバー空間の安全確保を目的に、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」や通信アプリ「WeChat(ウィーチャット)」など中国が関与する59種のアプリの使用禁止を決定した。現在は中国製アプリの穴を埋めるように、インド製アプリのダウンロードが増えている。

インド政府が中国排除に向けて積極的に動くのには安全保障以外の思惑もある。1つは、新型コロナの感染拡大を警戒して実施したロックダウン(都市封鎖)により不便を強いられた国民の「封鎖疲れ」の矛先を中国に向けることにあるとみられる。

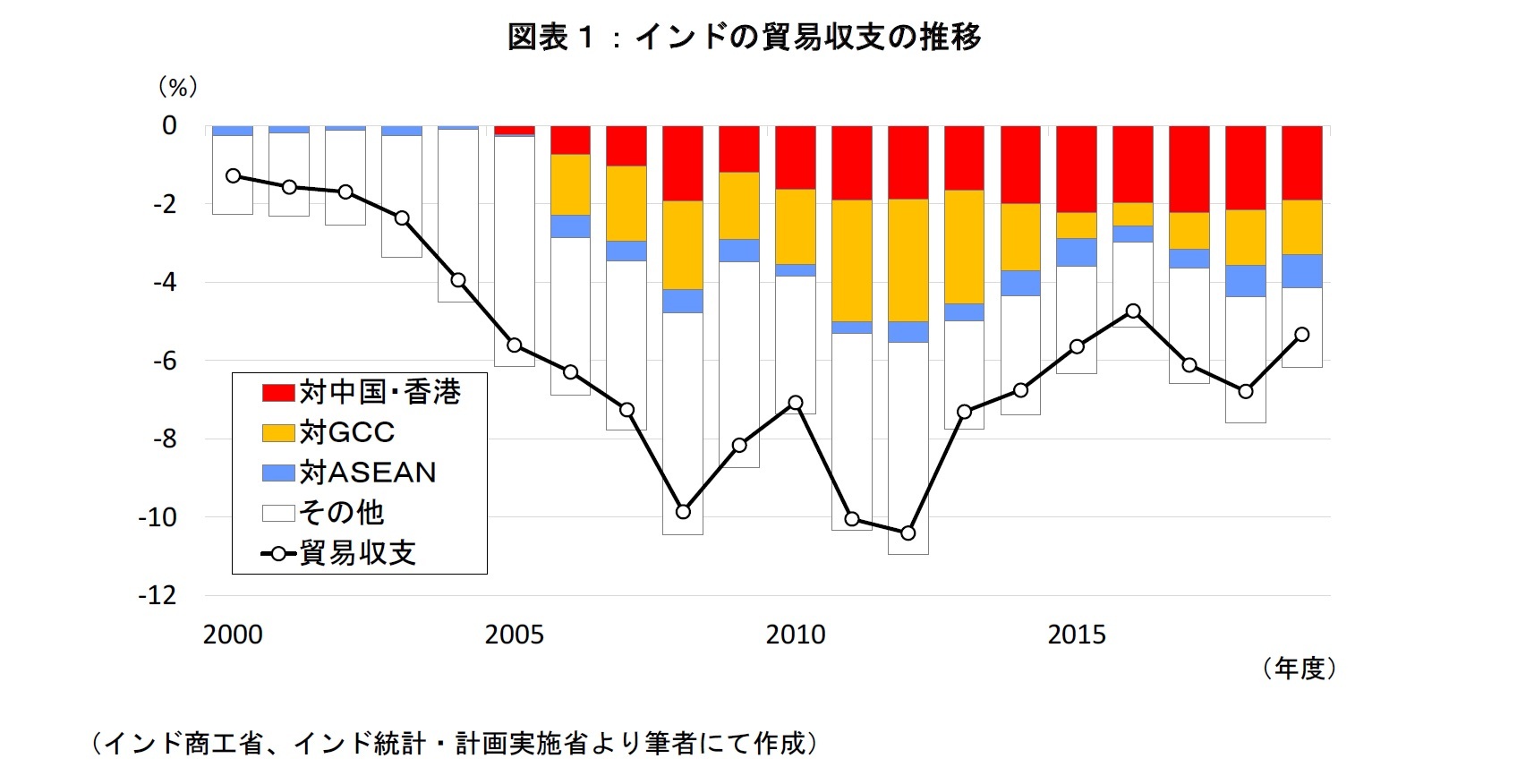

もう1つは、貿易赤字の削減と内製化の促進だ。インドは巨額の貿易赤字(GDP比▲5%程度)が恒常化しており、その赤字の半分以上が中国・香港と中東の湾岸協力会議(GCC)諸国によるものだ(図表1)。中国・香港からの輸入の大半は携帯電話やパソコン、電子部品、自動車部品などの機械機器や鉄・アルミなどの金属製品、化学製品である。中国製品の輸入を減らして国内生産を促すことは、モディ首相が2014年から推進してきた製造業振興策「メイク・イン・インディア」の追い風にもなる。

今回の軍事衝突による死者発生は、新型コロナの感染源となった中国に対してマイナスのイメージを抱く者が増えているなかでの出来事であり、これを機にインド側の反中感情が一気に悪化した。各地で中国製品の不買運動や抗議デモが頻発し、また小売業界団体の全インド商人連盟(CAIT)は3,000のアイテムをリストアップして2021年までに130億ドルに相当する中国製品をボイコットすることを宣言した。

インド政府もアンチ中国の動きを積極化し、経済的な対抗措置を矢継ぎ早に打ち出した。6月中旬に、通信省の電気通信局(DOT)が国営通信事業者に対して中国から第4世代(4G)サービス向けの通信機器を調達しないよう指示した。また貨物専用鉄道公社(DFCCIL)が鉄道プロジェクトで中国企業と結んでいた契約を破棄するなど、ほかにも地方政府を含めて政府調達の面で中国を排除する動きが目立った。今後は5G政策や電気自動車(EV)でも中国製品を排除する可能性があると報道されている。

インド政府の中国排除の動きは政府調達にとどまらない。6月下旬には、新・再生可能エネルギー省が輸入の大半が中国製である太陽光発電設備の基本関税を8月に導入し、来年には関税を引き上げる方針を明らかにした。また空港や港湾では、安全保障上の懸念から中国貨物の検査を厳格化して通関に時間がかかっているほか、中国製品に対してインド独自の品質基準を適用して輸入を制限しようとする動きもある。さらに、電子・情報技術省はサイバー空間の安全確保を目的に、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」や通信アプリ「WeChat(ウィーチャット)」など中国が関与する59種のアプリの使用禁止を決定した。現在は中国製アプリの穴を埋めるように、インド製アプリのダウンロードが増えている。

インド政府が中国排除に向けて積極的に動くのには安全保障以外の思惑もある。1つは、新型コロナの感染拡大を警戒して実施したロックダウン(都市封鎖)により不便を強いられた国民の「封鎖疲れ」の矛先を中国に向けることにあるとみられる。

もう1つは、貿易赤字の削減と内製化の促進だ。インドは巨額の貿易赤字(GDP比▲5%程度)が恒常化しており、その赤字の半分以上が中国・香港と中東の湾岸協力会議(GCC)諸国によるものだ(図表1)。中国・香港からの輸入の大半は携帯電話やパソコン、電子部品、自動車部品などの機械機器や鉄・アルミなどの金属製品、化学製品である。中国製品の輸入を減らして国内生産を促すことは、モディ首相が2014年から推進してきた製造業振興策「メイク・イン・インディア」の追い風にもなる。

前者については、2019年の総選挙で与党・インド人民党が有権者の関心を安全保障に集めて圧倒的勝利を収めているように、中国に対して強い態度をとり国民のナショナリズムを鼓舞することは、人口の約8割がヒンズー教徒のインドにおいては支持獲得に繋がる蓋然性が高い。

しかし、後者の実現は容易ではないだろう。現在インドの産業界は中国製品に大きく依存している。例えば、インドの中国・香港からの輸入シェア(2019年)は電気機器が39%、機械類が31%、自動車が24%、有機化学品が40%、鉄・鉄鋼が34%となっている。さらに電気機器の細目を見ると、中国産の輸入シェアは携帯電話が64%、集積回路が70%、半導体デバイスが69%と、大半を占めている。インド政府は世界的な電子機器製造ハブになることを目指しているが、同産業は脱中国から最も遠い位置にあると言わざるを得ない。

またインドの2020年4~6月のスマートフォン出荷台数を見ると、Xiaomi(シャオミ)とVivo(ビーボ)、Oppo(オッポ)、Realme(リアルミー)の中国4ブランドは全体の約7割を占めている。同種の先進工業国の製品より割安な中国製品の人気が高いのが現状だ。

仮に見境なく中国製品を自国生産や他国からの輸入に切り替えたとしても、安価な中国産の部材に代わるものは限られており、結果的にコストに見合わないものとなるだろう。インド政府が中国からの輸入品の内製化を進める上では、中国を排除するのではなく、むしろ雇用創出と技術移転を目的に中国からの投資を受け入れることが必要だ。一方、中国にとってもインドは世界有数の有望市場である。コロナ禍で米中摩擦が再燃している中国と新型コロナの感染拡大に歯止めがかからないインドの対立は双方にとって経済的なデメリットが大きい。現在のように国民感情が悪化するなかでは国境係争地を巡る協議で落としどころを探るのが難しく、先行きが不透明な状況にあるものの、印中の緊張が緩和すれば、その交渉カードとなっている現在のインド政府の経済的な対抗措置は解除(または軽減)されるものとみられる。印中両国の関係を冷静に見極めていくことが重要だ。

しかし、後者の実現は容易ではないだろう。現在インドの産業界は中国製品に大きく依存している。例えば、インドの中国・香港からの輸入シェア(2019年)は電気機器が39%、機械類が31%、自動車が24%、有機化学品が40%、鉄・鉄鋼が34%となっている。さらに電気機器の細目を見ると、中国産の輸入シェアは携帯電話が64%、集積回路が70%、半導体デバイスが69%と、大半を占めている。インド政府は世界的な電子機器製造ハブになることを目指しているが、同産業は脱中国から最も遠い位置にあると言わざるを得ない。

またインドの2020年4~6月のスマートフォン出荷台数を見ると、Xiaomi(シャオミ)とVivo(ビーボ)、Oppo(オッポ)、Realme(リアルミー)の中国4ブランドは全体の約7割を占めている。同種の先進工業国の製品より割安な中国製品の人気が高いのが現状だ。

仮に見境なく中国製品を自国生産や他国からの輸入に切り替えたとしても、安価な中国産の部材に代わるものは限られており、結果的にコストに見合わないものとなるだろう。インド政府が中国からの輸入品の内製化を進める上では、中国を排除するのではなく、むしろ雇用創出と技術移転を目的に中国からの投資を受け入れることが必要だ。一方、中国にとってもインドは世界有数の有望市場である。コロナ禍で米中摩擦が再燃している中国と新型コロナの感染拡大に歯止めがかからないインドの対立は双方にとって経済的なデメリットが大きい。現在のように国民感情が悪化するなかでは国境係争地を巡る協議で落としどころを探るのが難しく、先行きが不透明な状況にあるものの、印中の緊張が緩和すれば、その交渉カードとなっている現在のインド政府の経済的な対抗措置は解除(または軽減)されるものとみられる。印中両国の関係を冷静に見極めていくことが重要だ。

(2020年09月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【印中国境の軍事衝突を機にインド政府が脱中国依存に舵】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

印中国境の軍事衝突を機にインド政府が脱中国依存に舵のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!