- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 住宅を購入する人は中古住宅について知るべきである-国内住宅市場を簡単に説明する

2021年03月26日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. はじめに

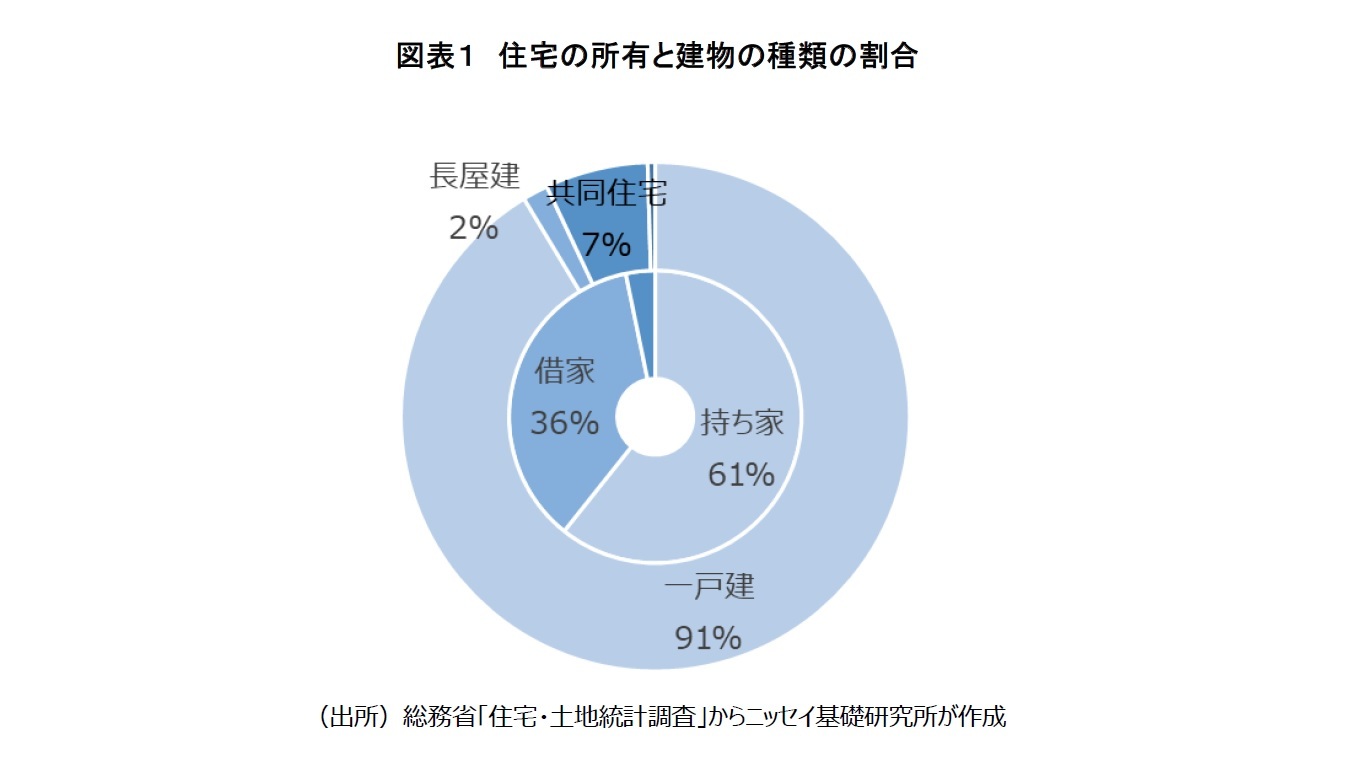

総務省が2018年に公表した「住宅・土地統計調査」によると、全国約5,260万世帯のうち、61%を占める3,200万世帯が持ち家に、36%を占める1,900万世帯が借家に住んでいる(図表1)。全体に占める割合は、一戸建の持ち家が49%と最多、次いで共同住宅の借家が32%と多くなっている。住宅購入者の住宅購入回数は1回の人が8割であり、共同住宅の借家から住み替えを検討する人の割合が多いとみられる。

住宅購入にあたっては、新築住宅か中古住宅か、いずれかを購入することになるが、新築か中古のどちらかしか調べない人もいるだろう。しかし、住宅の品質確保の促進等に関する法律によると、「新築住宅」とは、「新たに建設された住宅であって、建設工事の完了の日から1年以内、かつ、人が住んだことのない住宅」となっている。そして、「中古住宅」とは、この定義からはずれた、「建設工事の完了の日から1年を超えた住宅、または人が住んだことのある住宅」のことをいう。

結論から述べると、新築住宅、中古住宅のいずれを買ったとしても、居住開始後は中古住宅となるので、住宅を購入する人は、中古住宅についても知っておいたほうがよい。それでは住宅市場全体を簡単に説明していきたい。

住宅購入にあたっては、新築住宅か中古住宅か、いずれかを購入することになるが、新築か中古のどちらかしか調べない人もいるだろう。しかし、住宅の品質確保の促進等に関する法律によると、「新築住宅」とは、「新たに建設された住宅であって、建設工事の完了の日から1年以内、かつ、人が住んだことのない住宅」となっている。そして、「中古住宅」とは、この定義からはずれた、「建設工事の完了の日から1年を超えた住宅、または人が住んだことのある住宅」のことをいう。

結論から述べると、新築住宅、中古住宅のいずれを買ったとしても、居住開始後は中古住宅となるので、住宅を購入する人は、中古住宅についても知っておいたほうがよい。それでは住宅市場全体を簡単に説明していきたい。

2. 新築住宅と中古住宅を買う人の割合は

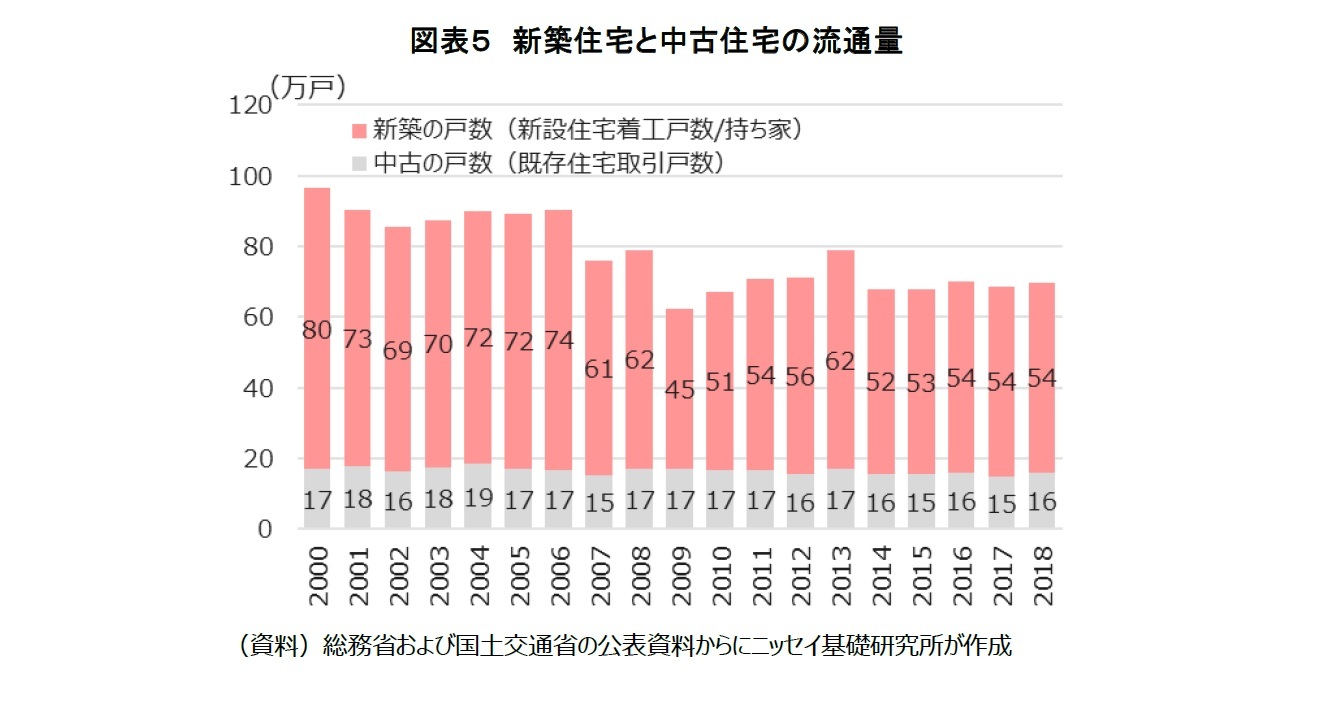

そして、住宅の取引戸数は、新築住宅が大半を占める。国土交通省と総務省の2018年の調査では、流通した持ち家系住宅70万戸のうち新築住宅は54万戸(77%)、中古住宅は16万戸(23%)となった。ここ10年ほどは、新築住宅が全体に占める割合は80%弱で推移している(図表5)。

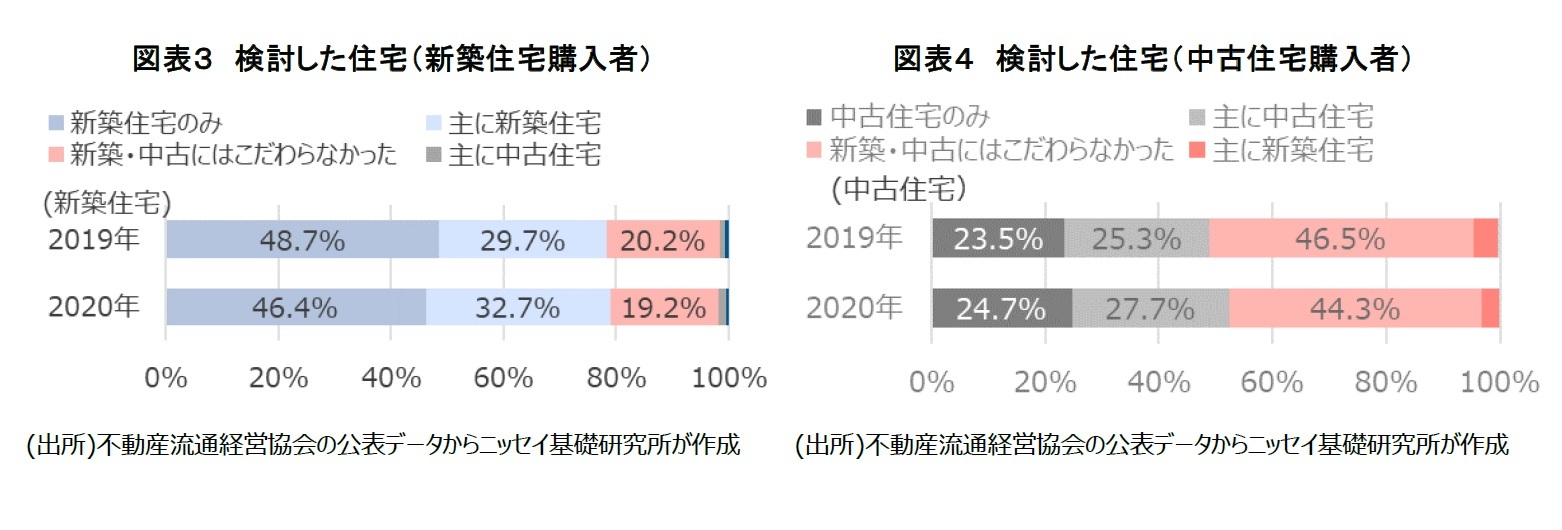

図表3、4、5から、新築・中古住宅の潜在的な需要者層を求めてみると、新築住宅を買う可能性があった人は、「新築住宅のみ・主に新築住宅を検討した人、新築中古にこだわらなかった人」で、54万世帯×(79.1%+19.2%)+16世帯×44.3%=60万世帯、全体の86%となる。一方で、中古住宅を買う可能性があった人は、「中古住宅のみ・主に中古住宅を検討した人、新築・中古にこだわらなかった人」で、16万世帯×(52.4%+44.3%)+54世帯×19.2%=26万世帯、全体の37%となる。

このように国内の住宅市場は新築住宅が中心であり、新築住宅を検討する人は中古住宅を検討する人の2倍以上いることになる。

図表3、4、5から、新築・中古住宅の潜在的な需要者層を求めてみると、新築住宅を買う可能性があった人は、「新築住宅のみ・主に新築住宅を検討した人、新築中古にこだわらなかった人」で、54万世帯×(79.1%+19.2%)+16世帯×44.3%=60万世帯、全体の86%となる。一方で、中古住宅を買う可能性があった人は、「中古住宅のみ・主に中古住宅を検討した人、新築・中古にこだわらなかった人」で、16万世帯×(52.4%+44.3%)+54世帯×19.2%=26万世帯、全体の37%となる。

このように国内の住宅市場は新築住宅が中心であり、新築住宅を検討する人は中古住宅を検討する人の2倍以上いることになる。

3. 新築住宅と中古住宅の価格設定の違い

新築住宅は需要も供給も多い。また大規模な新築住宅の供給がある場合には、販売活動で新築住宅の長所が広く宣伝される。このため、一般に入手可能な住宅の情報は、新築住宅のものが多く、住宅の情報を集める際には、新築住宅の価格や場所、広さ、設備等に目が行きやすい。しかし、新築住宅の価格と中古住宅の価格は、算出方法が大きく異なる点には注意が必要である。

新築住宅の場合、価格は、「その土地と建物を作るために必要となった費用」に、「売り主の利益」を上乗せした金額を、「作った住宅の戸数に配分」して設定される1。新築分譲マンションでも、分譲戸建でも、注文住宅でも基本的な考え方は同じである。新築分譲マンションであれば、土地の上に一棟の建物を建てて、建物を分けて1戸ずつの価格にし、分譲戸建であれば、先に土地を分けてから、建物を別々に建てて、1戸ずつの価格にする。

なお、このとき、価格決定権は売り主にあり、設定された価格が相場を多少上回っていたとしても、費用の回収と業者利益の最大化が可能なように設定される。また、建物が高級仕様や土地の造成などで、一般的な仕様より多くの費用がかけられれば、新築住宅の価格もその分だけ高くなる。

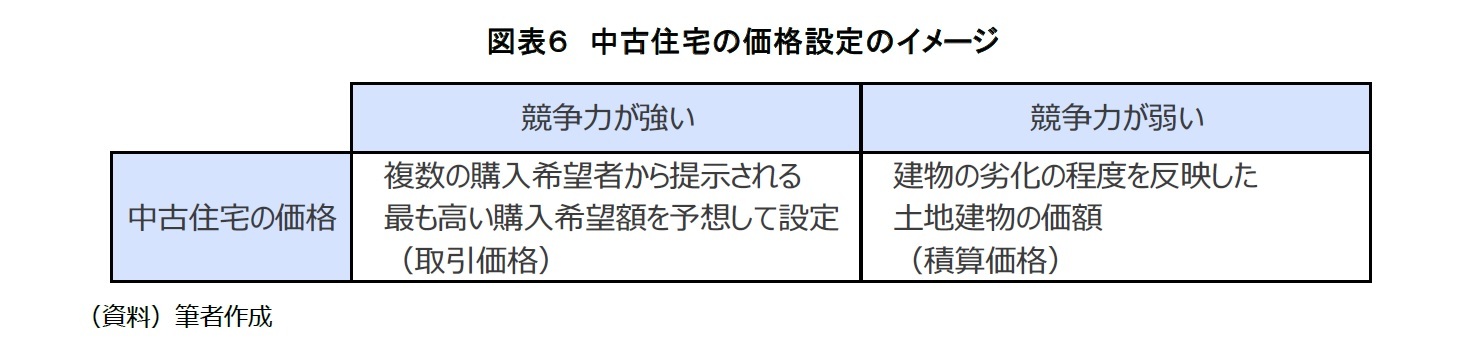

次に、中古住宅の場合、「競争力があるかどうか」により価格の設定方法が違う(図表6)。まず、競争力の弱い普通の中古住宅の価格は、「建物の劣化の程度を反映した土地建物の価額(以下「積算価格」)」を求める。建物価値の計算は、通常必要になる費用をもとに計算することが多い。つまり、新築の時に一般的な仕様を超えた費用をかけたとしても、その費用の分だけの魅力がない場合には、その費用の分だけ新築価格から下落することになる。

一方で、競争力の強い中古住宅の価格は、「複数の購入希望者から提示される最も高い購入希望額」を予想して設定される(以下「取引価格」)。中古住宅の売買が頻繁に成立している魅力的なエリアの住宅では、近い場所や同じ分譲地・マンション内に取引された住宅の売買価格を参考にすることも多く、近隣物件の取引成立が、エリア内の物件の価格維持に貢献する。この場合は、ほとんどのケースで、取引価格が積算価格を上回ると思われる。

新築住宅の場合、価格は、「その土地と建物を作るために必要となった費用」に、「売り主の利益」を上乗せした金額を、「作った住宅の戸数に配分」して設定される1。新築分譲マンションでも、分譲戸建でも、注文住宅でも基本的な考え方は同じである。新築分譲マンションであれば、土地の上に一棟の建物を建てて、建物を分けて1戸ずつの価格にし、分譲戸建であれば、先に土地を分けてから、建物を別々に建てて、1戸ずつの価格にする。

なお、このとき、価格決定権は売り主にあり、設定された価格が相場を多少上回っていたとしても、費用の回収と業者利益の最大化が可能なように設定される。また、建物が高級仕様や土地の造成などで、一般的な仕様より多くの費用がかけられれば、新築住宅の価格もその分だけ高くなる。

次に、中古住宅の場合、「競争力があるかどうか」により価格の設定方法が違う(図表6)。まず、競争力の弱い普通の中古住宅の価格は、「建物の劣化の程度を反映した土地建物の価額(以下「積算価格」)」を求める。建物価値の計算は、通常必要になる費用をもとに計算することが多い。つまり、新築の時に一般的な仕様を超えた費用をかけたとしても、その費用の分だけの魅力がない場合には、その費用の分だけ新築価格から下落することになる。

一方で、競争力の強い中古住宅の価格は、「複数の購入希望者から提示される最も高い購入希望額」を予想して設定される(以下「取引価格」)。中古住宅の売買が頻繁に成立している魅力的なエリアの住宅では、近い場所や同じ分譲地・マンション内に取引された住宅の売買価格を参考にすることも多く、近隣物件の取引成立が、エリア内の物件の価格維持に貢献する。この場合は、ほとんどのケースで、取引価格が積算価格を上回ると思われる。

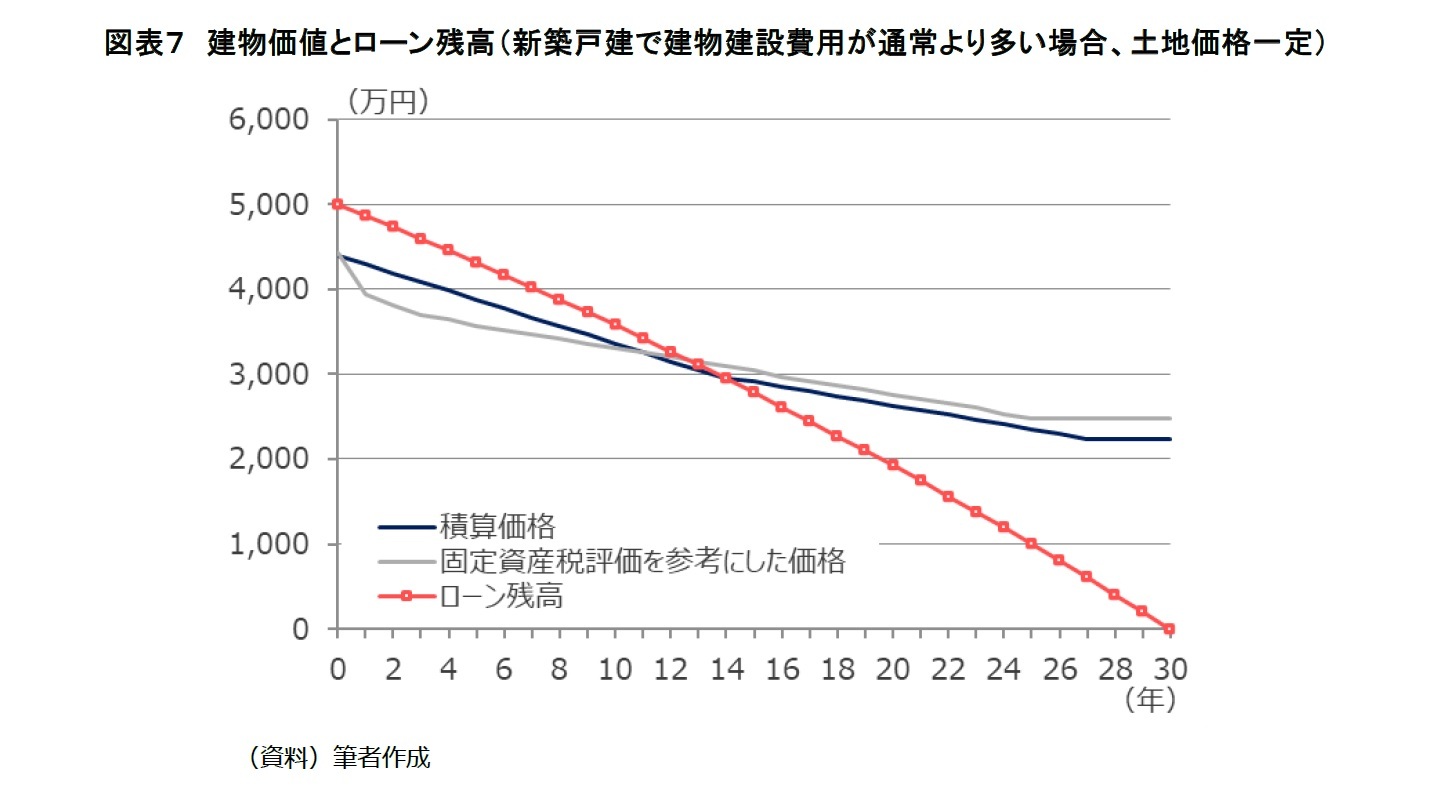

ここで、持ち家の将来の売却と建物価値について考えてみたい。図表7は、「新築戸建で、建物建設に通常より多く費用がかけられた場合」の「積算価格」、「固定資産税評価を参考にした価格」、「ローン残高」を比較した例である。購入から15年程度の間はローン残高が建物価値を上回るが、この状態は競争力の弱い中古住宅に起こりやすい。ローンを完済して、金融機関の抵当権を外さなければ、住宅の売却はできないため、ローン残高以上で売り出し価格を設定する場合が多くなるが、売り出し価格が土地建物の価値を上回るので割高になる。この場合、競合する近隣の中古住宅も同じく割高になる可能性が高いが、新築住宅と比べてお得感が薄れるので売却には時間を要するだろう。

一方、競争力の強い中古住宅であれば、取引価格がローン残高を上回る可能性が高い。例として、新築住宅の供給が続くエリアの物件があげられる。新築住宅の価格は、少し前に供給された新築住宅より少し高く設定されることが多く、供給が続けば新築住宅の価格水準が上昇していく可能性が高い。また、新築住宅の宣伝が広く行われるほど、エリア全体の価値も上昇し、新築時に相対的に安い価格で購入された中古住宅も競争力を持つことになるだろう。

ただし、住宅取得には、購入費用の他に、登録免許税、固定資産税、火災保険料、金利、ローン保証料など、多くの費用がかかり、これらを考慮すると、取引価格がローン残高を上回る場合であっても住宅の取得費用が取引価格を上回る場合がある。住宅の選択にあたっては、「お得か、儲かるか」という基準だけではなく、「購入した住宅に、居住者自身が満足できるかどうか」という基準で判断したほうが良いように思う。

なお、中古住宅には、「リフォームされて販売される場合」があるが、新築住宅の場合と同様にかけた費用が建物の価値に反映されない可能性があるので、リフォームのための追加の費用が多すぎないか、新築の価格と同様になっていないか、などに注意が必要である。

ただし、住宅取得には、購入費用の他に、登録免許税、固定資産税、火災保険料、金利、ローン保証料など、多くの費用がかかり、これらを考慮すると、取引価格がローン残高を上回る場合であっても住宅の取得費用が取引価格を上回る場合がある。住宅の選択にあたっては、「お得か、儲かるか」という基準だけではなく、「購入した住宅に、居住者自身が満足できるかどうか」という基準で判断したほうが良いように思う。

なお、中古住宅には、「リフォームされて販売される場合」があるが、新築住宅の場合と同様にかけた費用が建物の価値に反映されない可能性があるので、リフォームのための追加の費用が多すぎないか、新築の価格と同様になっていないか、などに注意が必要である。

4. 終わりに

国内住宅市場では、新築住宅を買う人が大多数である。しかし、新築住宅であっても、住めば中古住宅になるので、住宅を購入する人は、中古住宅についても知っておいたほうが良い。中古住宅の将来価格は、「その住宅が存在するエリアが競争力を保てるかどうか」に影響される面が大きいが、エリアの競争力の維持について個人ができることは少ない。近隣で多くの新築住宅が供給されていれば、その売却活動の一環でエリアが宣伝され、エリアの競争力が維持されるので、今、住宅購入を検討している人は、近隣で新築住宅が供給されている間は、とりあえずエリアの選定としては安心して良いように思う。

また住宅購入には多くの費用がかかるが、設備や建物グレードが賃貸物件より良い場合が多い。これから住宅の購入を考える人は、エリアを選定した上で、新築だけにこだわらず、幅広く物件を見ることをお勧めしたい。そして、住宅は個別性が強く、今後満足できる住宅に出会えるかはわからない。その住宅の場所、広さ、デザイン、設備などの快適性と価格バランスなどの観点から、満足できると感じるのであれば、購入を検討しても良いのではないだろうか。

また住宅購入には多くの費用がかかるが、設備や建物グレードが賃貸物件より良い場合が多い。これから住宅の購入を考える人は、エリアを選定した上で、新築だけにこだわらず、幅広く物件を見ることをお勧めしたい。そして、住宅は個別性が強く、今後満足できる住宅に出会えるかはわからない。その住宅の場所、広さ、デザイン、設備などの快適性と価格バランスなどの観点から、満足できると感じるのであれば、購入を検討しても良いのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年03月26日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【住宅を購入する人は中古住宅について知るべきである-国内住宅市場を簡単に説明する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

住宅を購入する人は中古住宅について知るべきである-国内住宅市場を簡単に説明するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!