- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 特養 待機高齢者は減らせるか?-施設の拡充と入居希望者の増加のせめぎ合い

特養 待機高齢者は減らせるか?-施設の拡充と入居希望者の増加のせめぎ合い

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

政府は、2015年から一億総活躍社会の実現を目指すなかで、安心につながる社会保障(介護離職ゼロ)の確立に取り組んできた。その中の一項目として、「2020 年代初頭までに介護の受け皿を50 万人分以上へ拡大するため、介護施設等の整備を継続して実施する」ことが掲げられてきた。

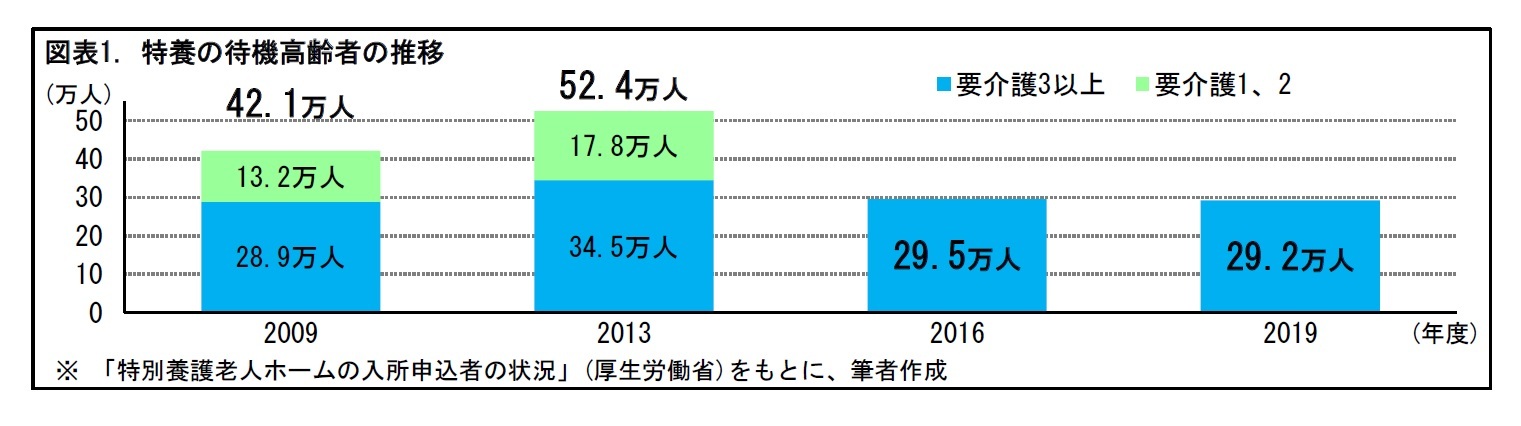

2015年度からは、特養への入居を「原則要介護3以上」とする、条件の厳格化が行われたが、それでもすべての入居希望者をカバーできてはいない。特養に入れず、経済的な理由から有料老人ホームにも入れない高齢者は、在宅のまま訪問介護や通所介護などの介護サービスを受けている。そうした場合、本当に介助が必要なときに大丈夫だろうか、との不安を抱えながら生活しているとみられる。

本稿では、特養の待機高齢者の現状と、将来の見通しについて、みていくこととしたい。

2――待機高齢者の現状

3――特養の整備状況

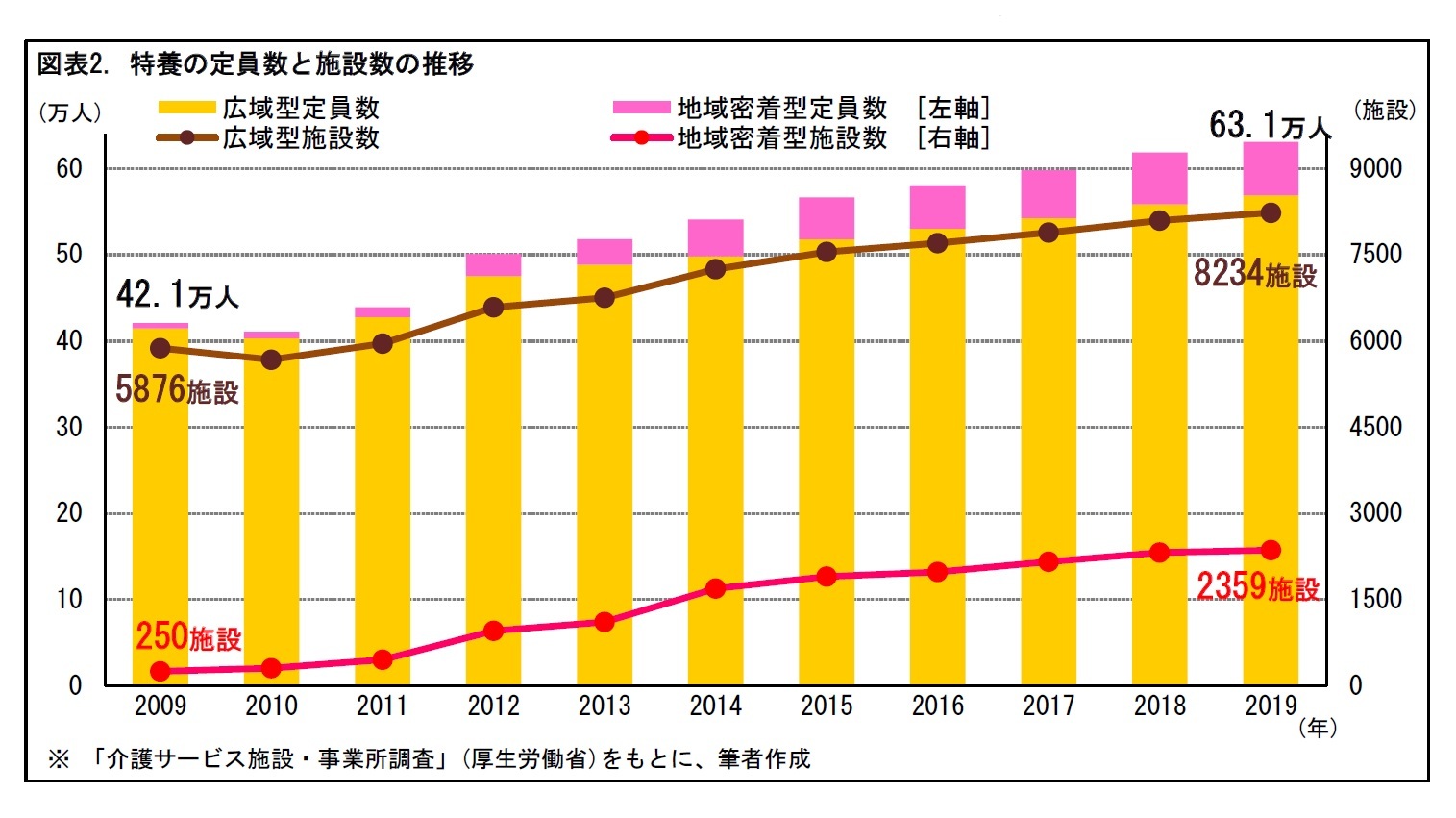

まず、はじめに入居施設としての特養の種類を簡単にみておこう。特養には、「広域型」と「地域密着型」がある。地域密着型は、「サテライト型」と「単独型」に分けられる。

「広域型」は、定員が30人以上で、入居に際してそれまで居住していた地域に制限がない一般的なタイプの特養だ。施設の住所地とは別の都道府県に住んでいた人が、移住して入居することもできる。2000年の介護保険スタート時から、介護保険施設1の1つとして定着している。

これに対して、「地域密着型」は、定員が29人以下で、設置されている市区町村の居住者のみが入居できる特養で2006年に制度化された。サービス内容は、広域型と基本的に同じで、生活援助と身体介護が中心となる。住み慣れた地域で、家庭的な雰囲気のもと少人数で生活できるのが特徴とされる。

地域密着型のうち、サテライト型は、広域型などの本体施設と連携を取りながら、本体施設から原則20分以内の距離の地域で運営される。一方、単独型は、本体施設を持たずに、単独で運営される。

1 介護保険施設には「介護老人福祉施設(特養)」のほかに、「介護老人保健施設(老健)」、「介護療養医療施設(療養病床)」、「介護医療院」がある。老健は、基本的に、3~6ヵ月しか利用できない。長期入院をしていた人が、退院して家庭に戻るまでの間に利用することが多い。療養病床や介護医療院は、医療サービスも行う。なお、療養病床は、介護医療院などの施設に移行することとされており、2024年3月末までがその経過期間とされている。

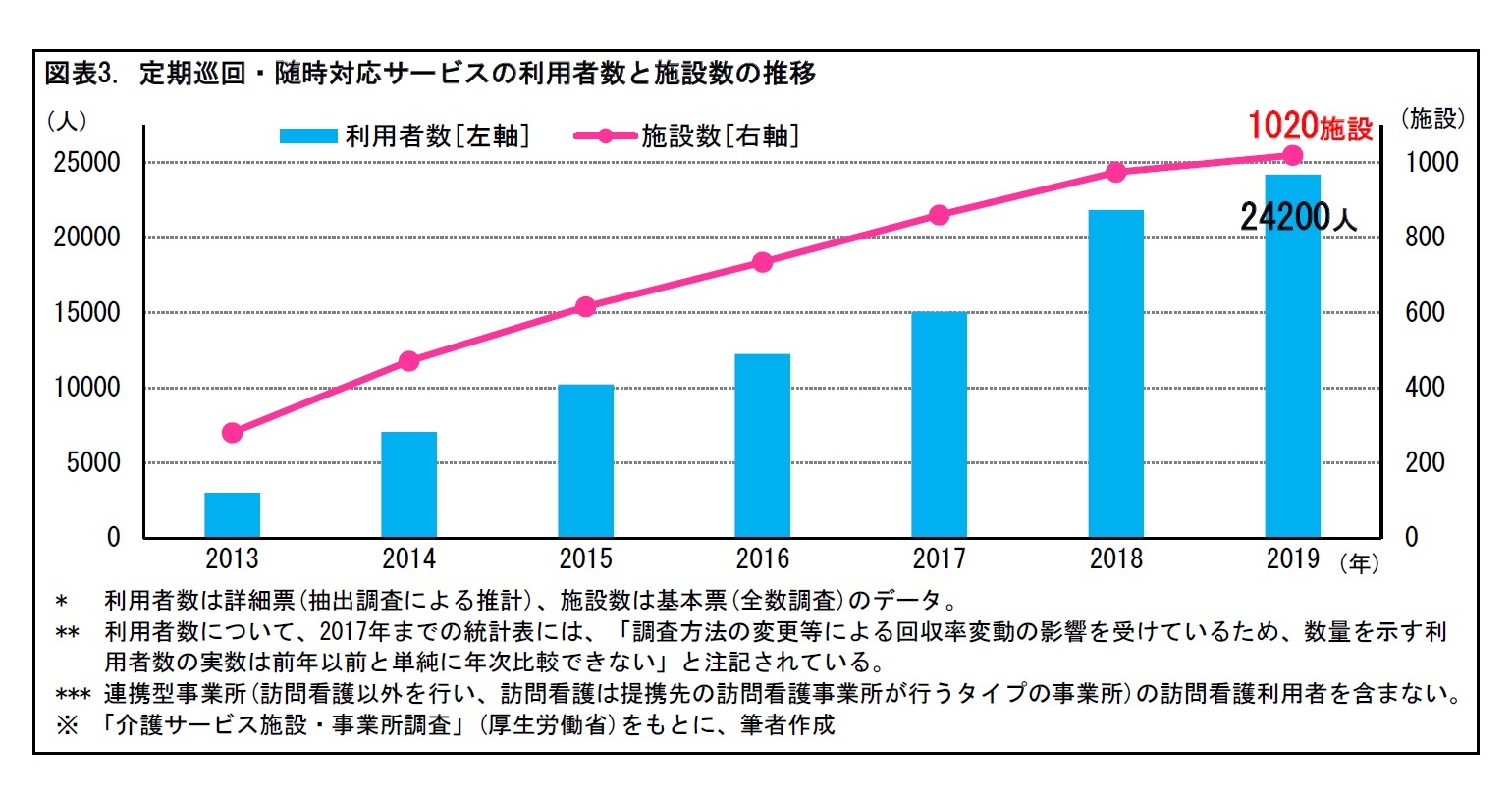

在宅の要介護者に対して、特養に入居した場合に相当する介護サービスを行うものとして、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」2(以下、「定期巡回・随時対応サービス」)がある。

この介護サービスは、名前の通り、一日に複数回、定期的に利用者宅を訪問して、入浴やトイレの介助、食事のサポート、寝返りの介助、投薬の確認などを行う「定期巡回」。24時間365日、利用者や家族の通報を受けてサービス提供者のオペレーターが対応したり、必要に応じて利用者宅にスタッフが訪問して入浴やトイレの介助、食事のサポートなどを行ったりする「随時対応・随時訪問」。利用者の心身状態に応じて、看護師が自宅を訪問し、必要な医療ケアを行う「訪問看護」がある。

ただし、2013年より開始して、現在はまだ整備・普及段階とみられる。サービスの利用数は、年々増加しているが、2019年には24200人に限られている。

2 地域密着型サービスの1つに位置づけられる。

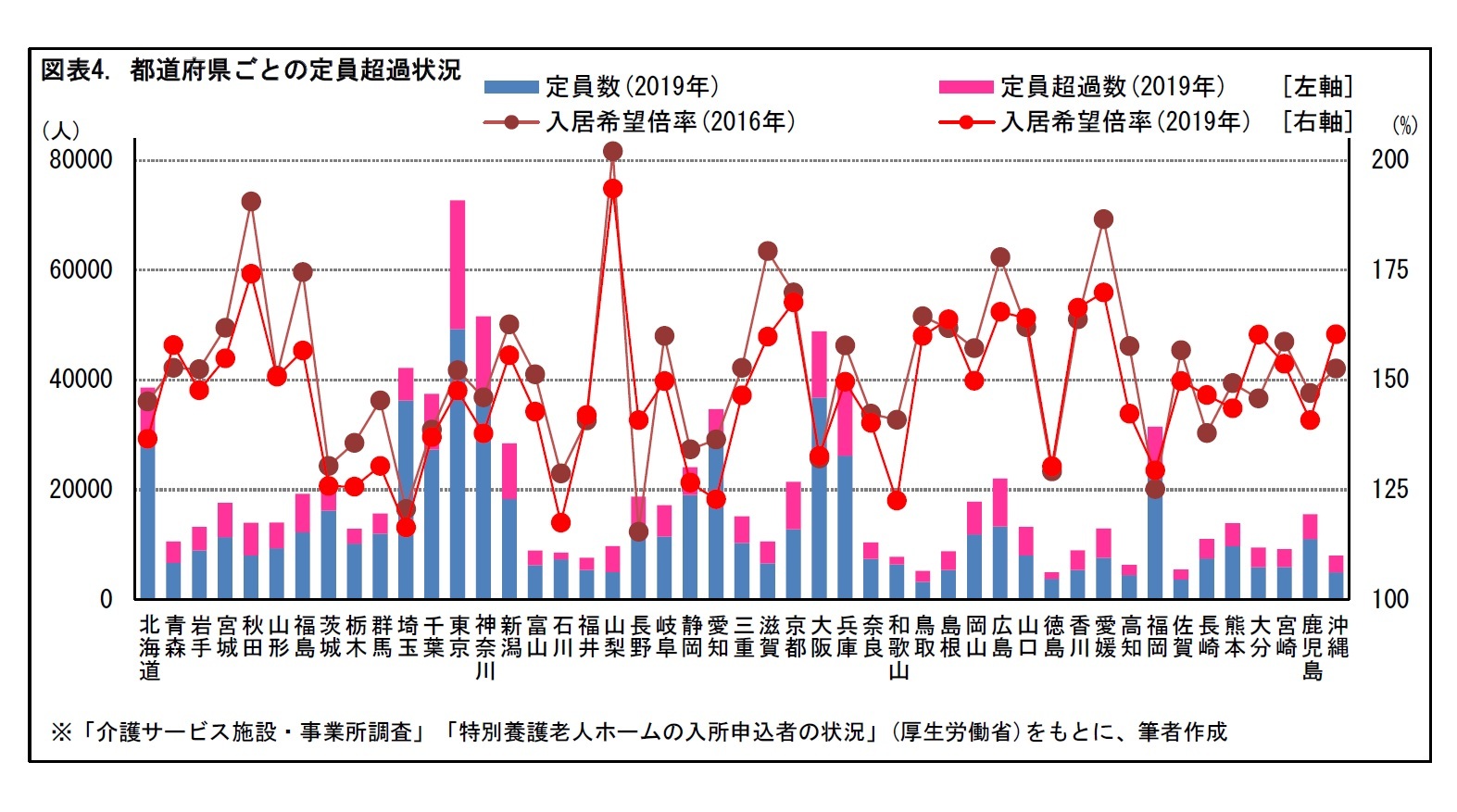

4――都道府県ごとの待機高齢者の状況

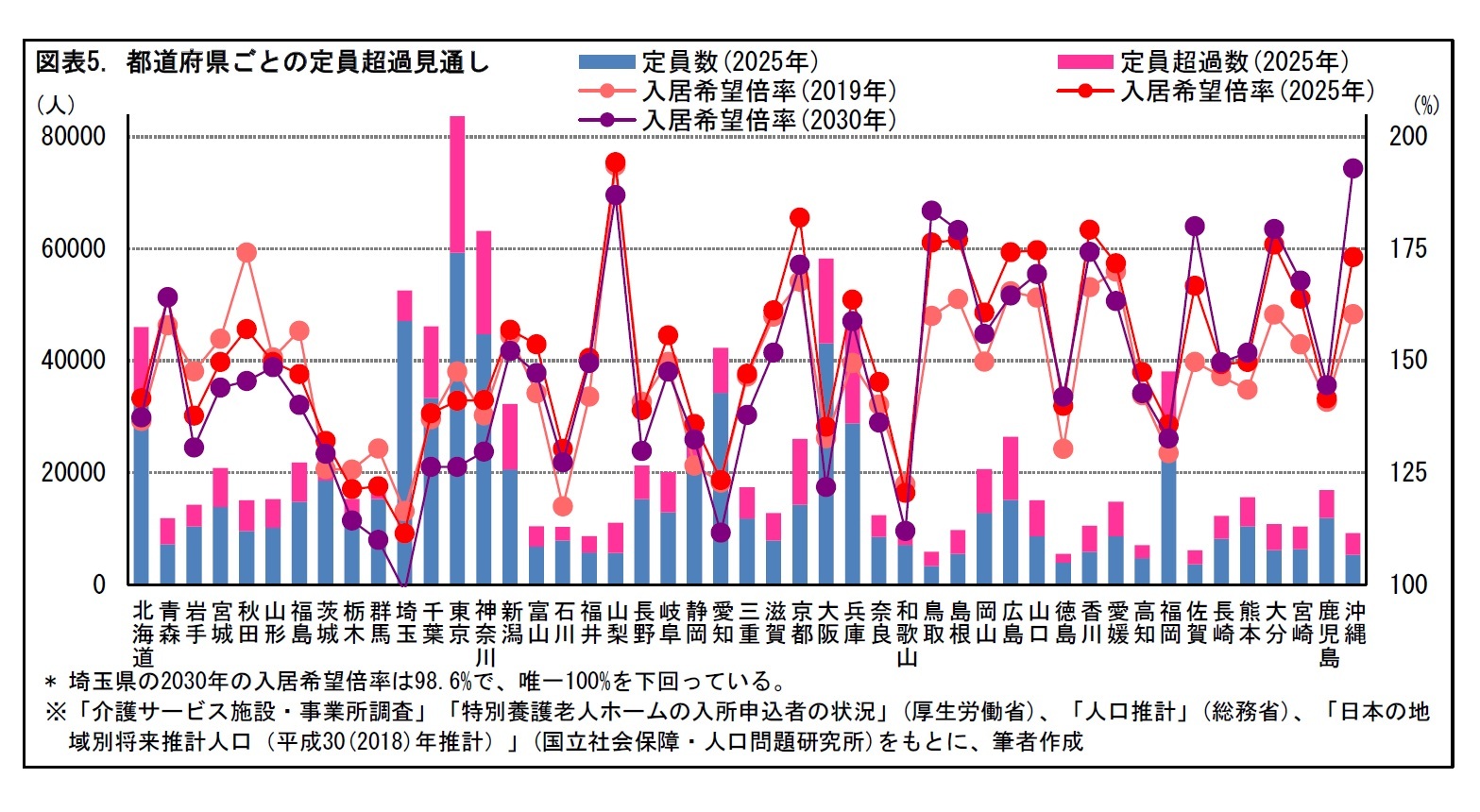

各都道府県について、入居希望者数(実際の入居者数と待機者数の合計)が定員をどれだけ上回っているか(両者の差を「定員超過数」と呼称)、すなわち定員超過の状況を表すと、つぎの図のとおりとなる。2019年には、定員超過数は、2.3万人の東京を筆頭に、神奈川、兵庫、大阪、北海道、新潟、千葉で1万人超となっている。

入居希望者数を定員で割り算して、「入居希望倍率」を算出してみると、山梨、秋田、愛媛、京都が高い水準となっている。ただし、これらの府県では3年前に比べると、その水準がやや低下している。一方、この3年間で、入居希望倍率が上昇している都道府県もある。

5――待機高齢者の将来の見通し

それでは、今後、待機高齢者はどのように増減するか? 仮定を2つおいて、見通しを立ててみたい。

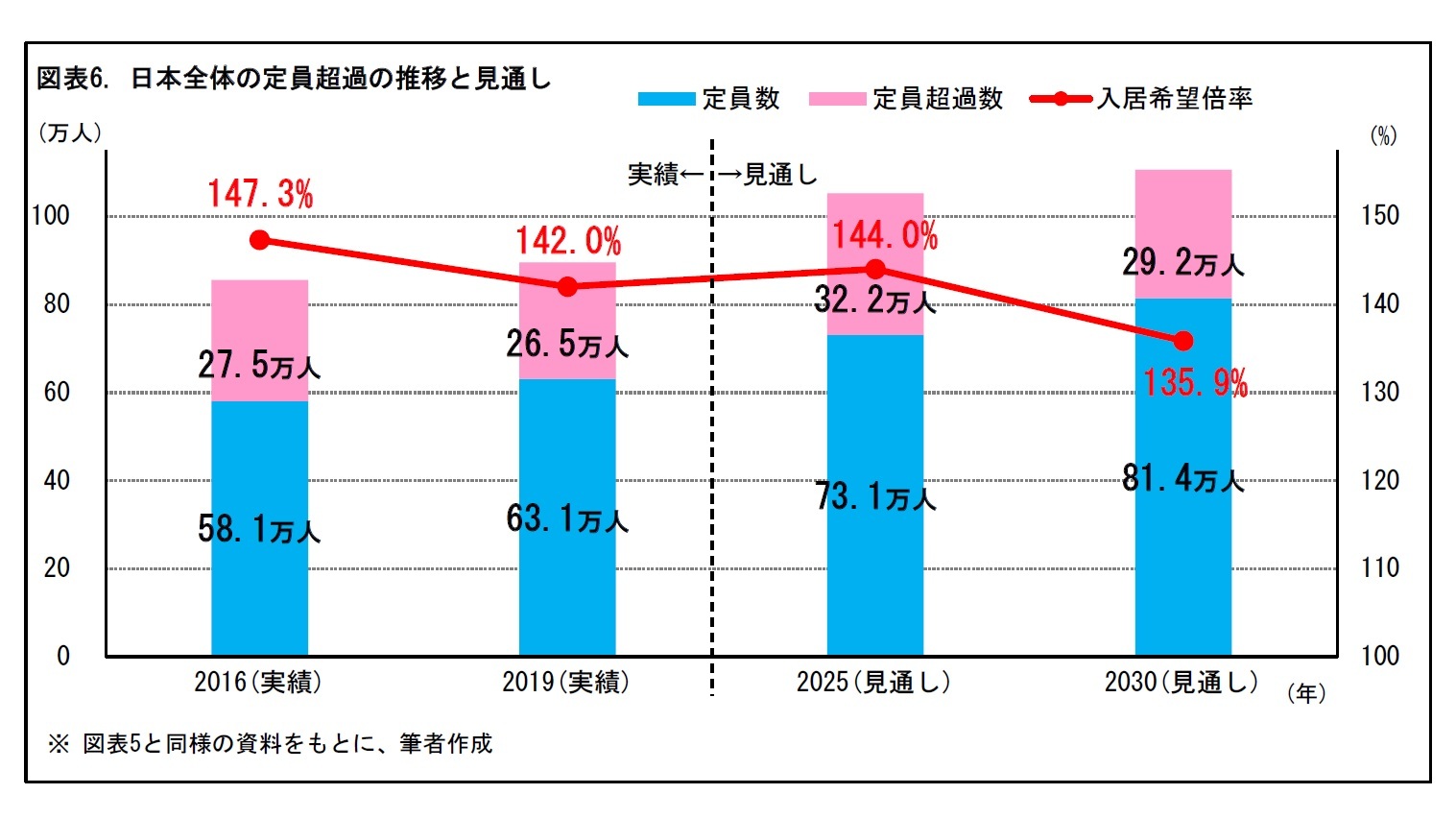

まず、定員数は、2016年から2019年に増えた割合で、今後も直線的に増えていくと仮定。一方、入居希望者数は、2019年をベースに75歳以上人口に比例して増加すると仮定する。これらの仮定のもとで、都道府県ごとに定員超過の見通しを立てたところ、つぎの図のとおりとなった。

6――おわりに (私見)

ただ、2019年現在、特養入居を待つ29.2万人の高齢者がいること。2022年以降、団塊の世代が75歳以上となり、介護を要する高齢者の数が増加するであろうことは、待機高齢者の問題を検討する際に、避けては通れない前提条件といえよう。

今後、政府や自治体で、さまざまな取り組みがなされるものと考えられる。その動きをウォッチし、高齢者の介護問題への対応がどのように進んでいくか、引き続き注目していくこととしたい。

(2021年03月15日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月10日

「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと -

2025年11月10日

グローバル株式市場動向(2025年10月)-米主要テック企業の好業績などから上昇が継続 -

2025年11月10日

米関税政策がもたらすインフレ圧力-9月CPIにみる足元の動向とリスク要因 -

2025年11月10日

中国の物価関連統計(25年10月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年11月10日

ブラックフライデーとEコマース~“選ばない買い物”の広がり-データで読み解く暮らしの風景

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【特養 待機高齢者は減らせるか?-施設の拡充と入居希望者の増加のせめぎ合い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

特養 待機高齢者は減らせるか?-施設の拡充と入居希望者の増加のせめぎ合いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!