- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 2020~2022年度経済見通し

2021年01月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―大幅プラス成長も戻りは弱い

2020年7-9月期の実質GDPは、前期比5.3%(年率22.9%)と4四半期ぶりのプラス成長となり、成長率のプラス幅は現行のGDP統計(1994年~)では最大となった。

緊急事態宣言の解除や特別定額給付金の効果から、民間消費が前期比5.1%の大幅増加となったことに加え、世界的な経済活動の再開に伴い輸出が前期比7.0%の高い伸びとなる一方、輸入が前期比▲8.8%の大幅減少となったことから、外需寄与度が前期比2.7%(年率11.5%)と成長率を大きく押し上げた。

一方、企業収益の急速な悪化や先行き不透明感の高まりを背景に設備投資は前期比▲2.4%と2四半期連続で減少したほか、緊急事態宣言下で着工戸数が落ち込んだことを反映し、住宅投資は前期比▲5.8%の大幅減少となった。

2020年7-9月期は内外の経済活動の再開を受けて、大幅なプラス成長となったが、過去最大のマイナス成長となった4-6月期の落ち込み(前期比年率▲29.2%)の6割弱を取り戻したにすぎない。また、日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に、消費税率引き上げの影響で落ち込んでいた。直近のピークである2019年7-9月期と比較すると、2020年7-9月期の実質GDPは▲5.9%、民間消費は▲7.2%低い水準にとどまっている。経済活動の正常化に向けた足取りは重い。

緊急事態宣言の解除や特別定額給付金の効果から、民間消費が前期比5.1%の大幅増加となったことに加え、世界的な経済活動の再開に伴い輸出が前期比7.0%の高い伸びとなる一方、輸入が前期比▲8.8%の大幅減少となったことから、外需寄与度が前期比2.7%(年率11.5%)と成長率を大きく押し上げた。

一方、企業収益の急速な悪化や先行き不透明感の高まりを背景に設備投資は前期比▲2.4%と2四半期連続で減少したほか、緊急事態宣言下で着工戸数が落ち込んだことを反映し、住宅投資は前期比▲5.8%の大幅減少となった。

2020年7-9月期は内外の経済活動の再開を受けて、大幅なプラス成長となったが、過去最大のマイナス成長となった4-6月期の落ち込み(前期比年率▲29.2%)の6割弱を取り戻したにすぎない。また、日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に、消費税率引き上げの影響で落ち込んでいた。直近のピークである2019年7-9月期と比較すると、2020年7-9月期の実質GDPは▲5.9%、民間消費は▲7.2%低い水準にとどまっている。経済活動の正常化に向けた足取りは重い。

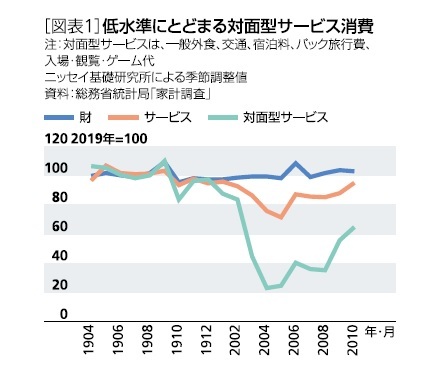

2―対面型サービス消費は依然低水準

10月までは、Go To キャンペーン事業によって外食、旅行などの対面型サービス消費が一定程度押し上げられてきた。しかし、新型コロナウイルスの陽性者数増加を受けたGo To キャンペーン事業の一時停止、飲食店の営業時間短縮要請の影響などから、今後は再び弱い動きとなることが予想される。

3―厳しさを増す雇用情勢

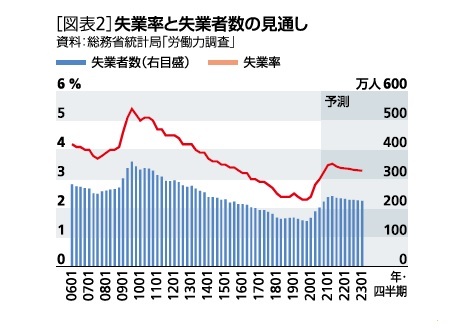

雇用情勢は厳しさを増しており、失業率は2019年12月の2.2%から2020年10月には3.1%まで上昇した。経済活動の急激な落ち込みの割に失業率の上昇が限定的にとどまっているのは、経済活動の停止によって仕事を失った者の多くが、雇用調整助成金の拡充を背景に、就業者の内訳である休業者 にとどまったためである。

緊急事態宣言が発令された2020年4月に597万人(前年差420万人増)と過去最多となった休業者数は、10月には170万人(前年差12万人増)となり、ほぼ平常時(2019年平均は176万人)の水準まで減少した。この間、前月の休業者が当月にどの就業状態に移行したかを確認すると、休業者にとどまる者の割合が54.4%、従業者への移行が34.6%、失業者への移行が2.5%、非労働力人口への移行が8.6%(いずれも2020年5~10月の平均)となっている。現時点では雇用調整助成金の拡充が失業者の増加に歯止めをかける役割を果たしているとの評価が可能だろう。

ただし、経済活動の水準が元に戻らない中で無理に雇用を維持し続けることは、新規雇用、特に新卒採用の抑制につながる恐れがある。実際、新たな失業者数は一定程度抑えられているのに対し、新規就業者数の減少ペースが加速している。

景気はすでに底打ちしているが、もともと失業率は景気の遅行指標であるうえ、雇用調整助成金の拡充を背景とした企業内の雇用保蔵が将来の雇用創出を妨げ、雇用情勢の改善を遅らせる可能性がある。失業者数は直近のボトムである2019年10-12月期の156万人から2020年7-9月期には202万人まで増加したが、2021年4-6月期には241万人まで増加するだろう。失業率は2020年度末にかけて3.5%まで上昇した後、2021年度入り後は徐々に低下するものの、そのペースは緩やかなものにとどまり、2022年度末でも3.3%と高止まりが続くと予想する[図表2]。

緊急事態宣言が発令された2020年4月に597万人(前年差420万人増)と過去最多となった休業者数は、10月には170万人(前年差12万人増)となり、ほぼ平常時(2019年平均は176万人)の水準まで減少した。この間、前月の休業者が当月にどの就業状態に移行したかを確認すると、休業者にとどまる者の割合が54.4%、従業者への移行が34.6%、失業者への移行が2.5%、非労働力人口への移行が8.6%(いずれも2020年5~10月の平均)となっている。現時点では雇用調整助成金の拡充が失業者の増加に歯止めをかける役割を果たしているとの評価が可能だろう。

ただし、経済活動の水準が元に戻らない中で無理に雇用を維持し続けることは、新規雇用、特に新卒採用の抑制につながる恐れがある。実際、新たな失業者数は一定程度抑えられているのに対し、新規就業者数の減少ペースが加速している。

景気はすでに底打ちしているが、もともと失業率は景気の遅行指標であるうえ、雇用調整助成金の拡充を背景とした企業内の雇用保蔵が将来の雇用創出を妨げ、雇用情勢の改善を遅らせる可能性がある。失業者数は直近のボトムである2019年10-12月期の156万人から2020年7-9月期には202万人まで増加したが、2021年4-6月期には241万人まで増加するだろう。失業率は2020年度末にかけて3.5%まで上昇した後、2021年度入り後は徐々に低下するものの、そのペースは緩やかなものにとどまり、2022年度末でも3.3%と高止まりが続くと予想する[図表2]。

4―実質GDP成長率の見通し

2020年7-9月期は緊急事態宣言の解除を受けて大幅なプラス成長となったが、2020年10-12月期はそのペースが大きく鈍化する公算が大きい。

輸出は好調を維持しているが、欧米で再び新型コロナウイルスの感染者数が増加していることを受けて経済活動を制限する動きが広がっていることもあり、先行きについては減速が避けられないだろう。その一方で、7-9月期に前期比▲8.8%の大幅減少となった輸入は、10-12月期はその反動で高めの伸びとなる可能性が高い。10-12月期の外需寄与度は7-9月期の前期比2.7%(年率11.5%)からプラス幅が大きく縮小することが予想される。

また、7-9月期の大幅プラス成長の主因となった民間消費は、ペントアップ需要(抑制されていた需要)の一巡などから財の消費が伸び悩むことに加え、Go Toキャンペーン事業の一時停止によってサービス消費の改善が足踏みとなることから、10-12月期は伸びが低下するだろう。

景気底打ち後も減少が続いている設備投資は、2020年10-12月期に3四半期ぶりに増加に転じるものの、企業収益の悪化や先行き不透明感の高さを背景に持ち直しのペースは当面緩やかにとどまる可能性が高い。

実質GDPは、2020年7-9月期の前期比年率22.9%から10-12月期が同4.2%、2021年1-3月期が同2.5%へと減速するものの、経済正常化の過程にあることから当面は潜在成長率を明確に上回る成長が続くことが予想される。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言が再発令されるようなことがあれば、経済成長率は再びマイナスとなり、景気の失速は不可避となるだろう。

先行きの景気の回復ペースは、厳しい行動制限が課されなかったとしても、急激な落ち込みの後としては緩やかなものにとどまりそうだ。新しい生活様式(ソーシャルディスタンスの確保等)が引き続き対面型サービス消費を抑制することに加え、コロナ禍における倒産、失業、企業収益の悪化が先行きの需要の下押し圧力となるためである。さらに、需要が大きく落ち込んだ状態が続いた業界では、コロナ禍で供給力が低下したことが将来の需要の回復を遅らせる一因となる可能性がある。たとえば、インバウンド需要消失の影響を強く受けている宿泊業では、倒産、事業規模の縮小が相次ぐことで、訪日客を受け入れるための客室数の水準が大きく低下し、このことが中長期的な需要の下押し要因となるだろう。

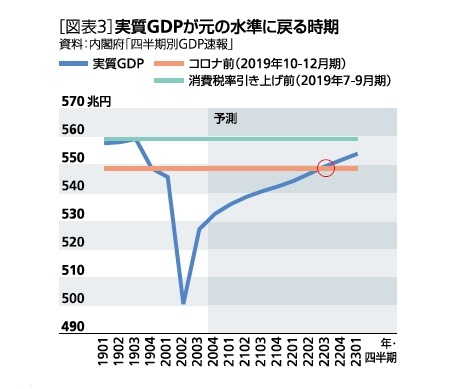

実質GDP成長率は2020 年度が▲5.2%、2021年度が3.4%、2022年度が1.7%と予想する。実質GDPの水準がコロナ前(2019年10-12月期)を上回るのは2022年7-9月期となるが、消費税率引き上げ前の直近のピーク(2019年7-9月期)に戻るのは2023年度までずれ込むだろう[図表3]。

輸出は好調を維持しているが、欧米で再び新型コロナウイルスの感染者数が増加していることを受けて経済活動を制限する動きが広がっていることもあり、先行きについては減速が避けられないだろう。その一方で、7-9月期に前期比▲8.8%の大幅減少となった輸入は、10-12月期はその反動で高めの伸びとなる可能性が高い。10-12月期の外需寄与度は7-9月期の前期比2.7%(年率11.5%)からプラス幅が大きく縮小することが予想される。

また、7-9月期の大幅プラス成長の主因となった民間消費は、ペントアップ需要(抑制されていた需要)の一巡などから財の消費が伸び悩むことに加え、Go Toキャンペーン事業の一時停止によってサービス消費の改善が足踏みとなることから、10-12月期は伸びが低下するだろう。

景気底打ち後も減少が続いている設備投資は、2020年10-12月期に3四半期ぶりに増加に転じるものの、企業収益の悪化や先行き不透明感の高さを背景に持ち直しのペースは当面緩やかにとどまる可能性が高い。

実質GDPは、2020年7-9月期の前期比年率22.9%から10-12月期が同4.2%、2021年1-3月期が同2.5%へと減速するものの、経済正常化の過程にあることから当面は潜在成長率を明確に上回る成長が続くことが予想される。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、緊急事態宣言が再発令されるようなことがあれば、経済成長率は再びマイナスとなり、景気の失速は不可避となるだろう。

先行きの景気の回復ペースは、厳しい行動制限が課されなかったとしても、急激な落ち込みの後としては緩やかなものにとどまりそうだ。新しい生活様式(ソーシャルディスタンスの確保等)が引き続き対面型サービス消費を抑制することに加え、コロナ禍における倒産、失業、企業収益の悪化が先行きの需要の下押し圧力となるためである。さらに、需要が大きく落ち込んだ状態が続いた業界では、コロナ禍で供給力が低下したことが将来の需要の回復を遅らせる一因となる可能性がある。たとえば、インバウンド需要消失の影響を強く受けている宿泊業では、倒産、事業規模の縮小が相次ぐことで、訪日客を受け入れるための客室数の水準が大きく低下し、このことが中長期的な需要の下押し要因となるだろう。

実質GDP成長率は2020 年度が▲5.2%、2021年度が3.4%、2022年度が1.7%と予想する。実質GDPの水準がコロナ前(2019年10-12月期)を上回るのは2022年7-9月期となるが、消費税率引き上げ前の直近のピーク(2019年7-9月期)に戻るのは2023年度までずれ込むだろう[図表3]。

(2021年01月12日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020~2022年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020~2022年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!