- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- コロナ禍の家計消費の推移-増えた巣ごもり消費と激減した外出型消費の現状は?

コロナ禍の家計消費の推移-増えた巣ごもり消費と激減した外出型消費の現状は?

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――個人消費全体の推移~6月に大幅に改善したが7月以降は足踏み状態

個人消費は、新型コロナウイルスの感染拡大によって大幅に落ち込んだが、経済活動の再開を受けて6月に大幅に改善した(図表1)。しかし、7月以降は、全国的に感染が再拡大したことを背景に、回復基調は足踏みが続いている。

個人消費は、新型コロナウイルスの感染拡大によって大幅に落ち込んだが、経済活動の再開を受けて6月に大幅に改善した(図表1)。しかし、7月以降は、全国的に感染が再拡大したことを背景に、回復基調は足踏みが続いている。一方で7月下旬から、政府の需要喚起策である「GoToトラベルキャンペーン」が始まり、外出を控えて家の中で過ごす「巣ごもり」傾向の強かった消費生活において、外へ向かう動きも一部で活発化している1。

本稿では、総務省「家計調査」を用いて、コロナ禍において需要の増した巣ごもり消費や激減した外出型消費の推移について確認する。

1 久我尚子「GoToトラベル・イートの利用意向」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/10/12)

2――消費内訳の変化~6月以降、巣ごもり消費はピークアウト、外出型消費は回復基調だが利用控えも

2 久我尚子「新型コロナで増えた消費、減った消費」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2020/5/13)など

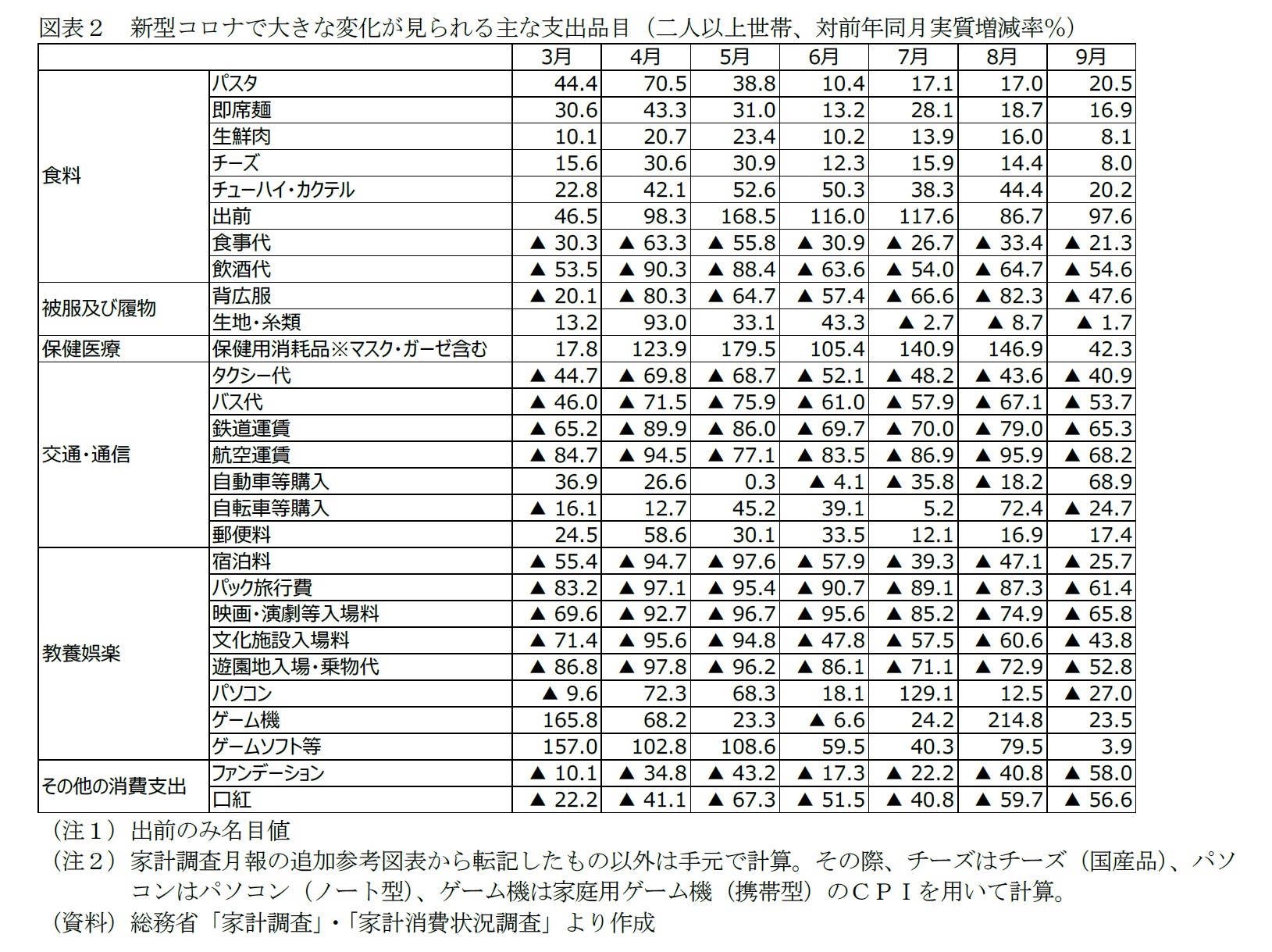

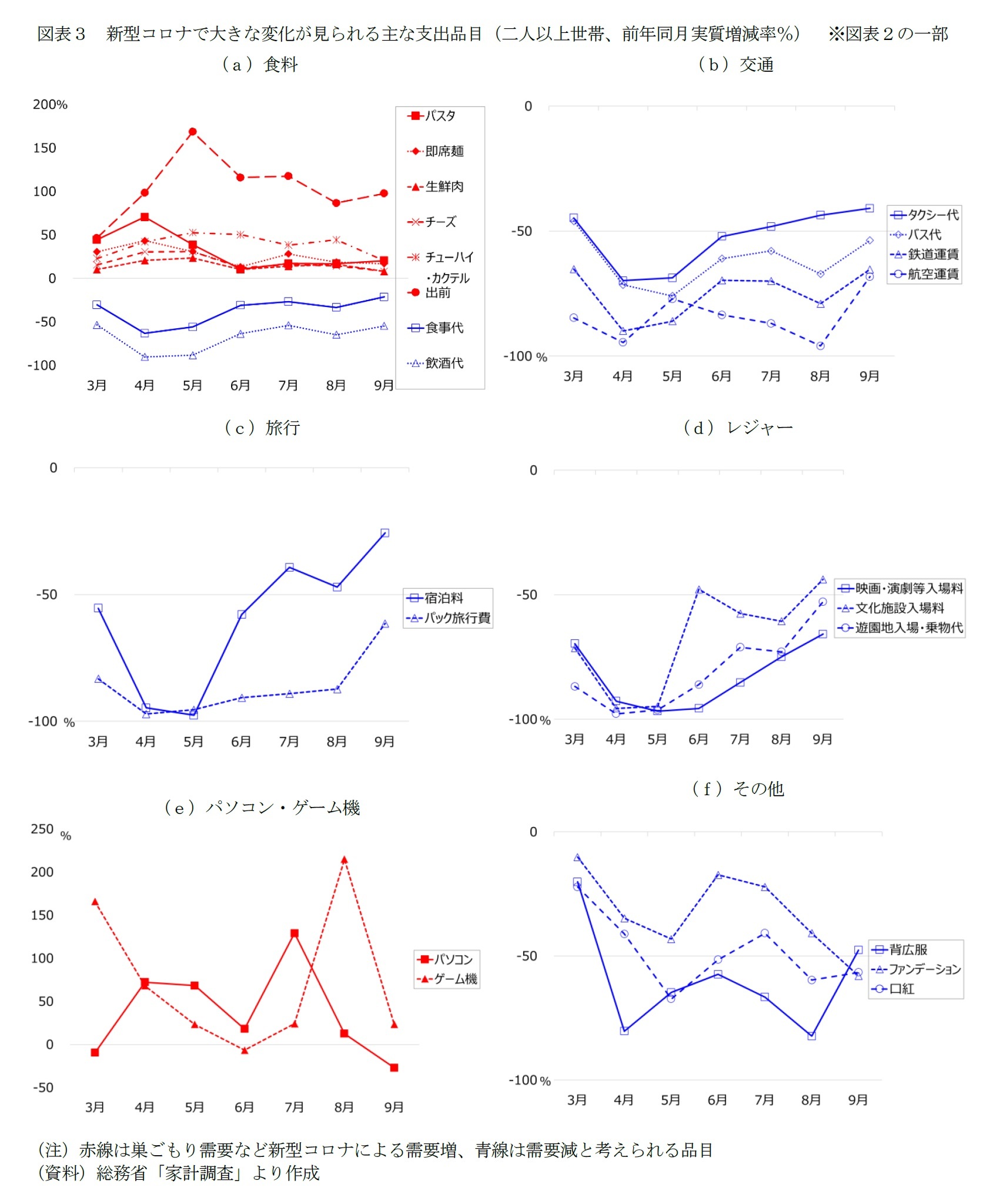

食費について見ると、需要の減った外食の食事代や飲酒代は、4月を底に回復基調にある。ただし、9月の食事代(対前年同月実質増減率▲21.3%)は3月(▲30.3%)と比べて改善しているが、9月の飲酒代(▲54.6%)は未だ3月(▲53.5%)を若干下回る水準にあり、昼間の外食と比べて夜間の戻りは鈍いようだ。なお、夜間の利用者数が激減したことなどを背景に、JR東日本では来春のダイヤ改正時に終電時間の繰り上げを予定している。

今後の外食需要の回復には、9月から順次開始されている政府の「GoToイートキャンペーン」に期待したいところだ。しかし、ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査(第二回)」によると、20~60歳代の約半数の消費者はGoToイートを利用するつもりはない。また、利用しない理由は「国内の感染がまだおさまっていない」(31.1%)が最も多い2。現在、北海道などの寒冷地では感染が再拡大しており、今後はインフルエンザとの同時流行の懸念もある。今後の感染状況にもよるが、感染再拡大の懸念が強まる中では、GoToイートによる外食需要の劇的な回復は難しく、効果は限定的なものにとどまるだろう。

ところで、先行して開始されたGoToトラベルの利用状況を分析すると、独身の若者や子どもが独立したシニア・ミドル夫婦のほか、公務員や正社員、高所得層といった時間やお金に余裕のある層で利用に積極的な傾向がある2。よって、GoToイートでも利用者が偏る可能性はあるが、一部の利用積極層によって外食需要が少しでも増える効果に期待したいところだ。

なお、GoToイートにはポイント付与(対象の飲食店予約サイトを経由した食事にポイントが付与される)とプレミアム付き商品券(対象飲食店で使える購入額に25%分を上乗せした食事券)の2つの施策があるが、前者については、10月1日の開始から10月15日までの利用者数は延べ1,091万人、割引額は97.5億円(予算消化率15%程度)である3。なお、同事業は1月末までの予約・購入が対象であり(ただし予算消化次第終了)、3月末まで利用可能だ。

一方、巣ごもり生活における食事で需要の増したパスタや即席麺、生鮮肉、チューハイ・カクテル、出前などは、6月以降、おおむね横ばいで推移している。なお、図表2・3の出前は二人以上世帯のインターネットからの注文のみを見たものだが、先のニッセイ基礎研究所の調査によると、20~60歳代の消費者全体では、コロナ禍でテイクアウトやデリバリーの利用は増えており、6月末と比べて9月末で一層伸びている(図表4(a))。つまり、外食需要が回復しない中で、外食需要の一部が中食需要へシフトするとともに、中食需要自体も一層増しているようだ。この背景には、ビフォーコロナから共働き世帯や単身世帯などの利便性を重視する世帯が増加傾向にあったことに加えて、コロナ禍でテイクアウトやデリバリーの選択肢が増え、消費者にとって魅力が増したことなどがあげられる。

3 NHKニュース「「Go Toイート」ポイント付与事業 利用者延べ1000万人超」(2020/10/24)

交通費について見ると、公共交通機関の利用は全て前年同月と比べて減少しているが、いずれも4・5月を底に回復基調にある。ピーク時は9割を超えて大幅に落ち込んだ航空運賃は、9月では▲68.2%(3月は▲84.7%)まで回復したが、減少幅の比較的小さいタクシー代やバス代、鉄道運賃は3月とおおむね同水準にある。つまり、公共交通機関の利用は回復基調にはあるものの、未だ利用控えの状況は続いている。

一方、自動車や自転車などのセルフ手段について見ると(ただし、購入頻度の低い高額品は家計調査では捉えにくいのだが)、自動車や自転車の購入は、3月以降、前年より増えた月の方が多い。また、先の調査によると、コロナ禍におけるセルフ手段の利用は増加傾向にある(図表4(b))。つまり、公共交通機関の利用控えの一部がセルフ手段の利用へとシフトしている様子がうかがえる。

教養娯楽費については、旅行やレジャーは、全て前年同月と比べて減少しているが、いずれも4・5月を底に回復基調にある。また、温度差はあるものの、9月は3月と比べておおむね改善している。

旅費については、交通費を含むパック旅行費(9月は▲61.4%)と比べて宿泊料(▲25.7%)の回復基調が強い。GoToトラベルの後押しもあり、自家用車などを利用して近場へ出かけて宿泊施設のみを利用する「マイクロツーリズム」の回復に勢いがあるようだ。

なお、10月からは、当初、感染状況からGoToトラベルの対象外となった東京も追加され、一層の需要喚起が期待されるところだ。しかし、先の調査によると、東京を理由に利用していない消費者は1割未満である2。また、GoToイートと同様、そもそも約半数の消費者は利用するつもりがなく、その理由は、やはり国内の感染が収まっていないためだ。よって、GoToトラベルによる国内の旅行需要の劇的な回復は難しいだろうが、マイクロツーリズムや一部の利用積極層による効果に期待したい。なお、観光庁によると、開始から10月15日までの利用者数は3,138万人、割引額は1,397億円(予算消化率12%程度)となっている4。なお、同事業は1月末までの旅行が対象である。

一方、教養娯楽で需要の増したパソコンやゲーム機の支出額の推移を見ると複数のピークが見られる。パソコンについては、緊急事態宣言が発出された4・5月と7月にピークがある。在宅勤務によるテレワークの定着化が一層進む中で、国民1人当たり一律10万円の「特別定額給付金」の給付や夏の賞与もあり、比較的値の張る耐久消費財への需要が増したと考えられる。なお、この時期は家具の需要も増しており(一般家具は6月+82.1%、7月+130.7%)、在宅勤務環境などを整えた消費者も増えたのかもしれない。

ゲームについては、全国一斉休校が要請された3月や学校等の夏休みのある8月にピークがあり、子どもの生活と連動しているようだ。この夏は感染が再拡大したため、帰省や旅行を自粛したことで、家の中で時間を持て余す子どもへゲームを買い与えた親も多かったのだろう。

4 観光庁「GoToトラベル事業の利用実績等について」(2020/10/30)

経済活動が再開され、徐々に消費者が外へ向かい始めたとはいえ、在宅勤務の定着化が進み、マスク着用が常態化することで、スーツやメイクアップ用品(ファンデーションや口紅)は夏頃に二番底を示している。ワクチンや特効薬が開発されたポストコロナにおいては、外出行動が再開されることで、いずれもある程度の回復が見込まれるが、スーツについては厳しい状況にあるだろう。それは、在宅勤務によるテレワークは、「働き方改革」による柔軟な就労環境の整備として進められてきたものであり、ポストコロナでは一層の定着化が見込まれるためだ。

3――今後の個人消費~雇用環境の悪化による収入減少で消費控えの懸念、生活困窮世帯の支援必要

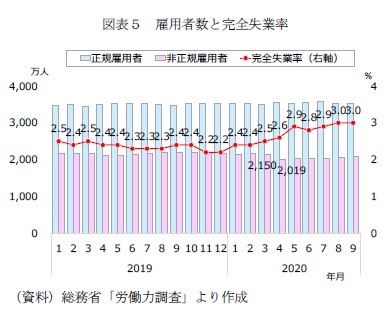

非正規雇用者の減少の大半はパート・アルバイトの減少によるものであり、新型コロナで苦境に立たされる飲食業などではパート・アルバイトの割合が比較的高い。つまり、新型コロナによる需要減少で企業業績が悪化した業種の弱い立場の労働者から、影響が出ている。

非正規雇用者の減少の大半はパート・アルバイトの減少によるものであり、新型コロナで苦境に立たされる飲食業などではパート・アルバイトの割合が比較的高い。つまり、新型コロナによる需要減少で企業業績が悪化した業種の弱い立場の労働者から、影響が出ている。非正規雇用者の減少を受け、失業率は上昇傾向にあり、ビフォーコロナでは2%台前半で推移していたが、8・9月は3%台に達している。

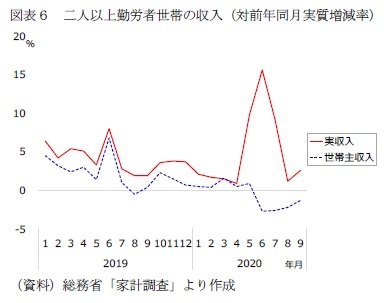

雇用環境が悪化する中で家計収入にも影響が出ている。5月以降、二人以上勤労者世帯の実収入は給付金の影響で大幅に増えているが、6月以降、勤め先収入のおよそ8割を占める世帯主収入が前年同月と比べて減少している(図表6)。

先月、政府では、国民1人当たり一律10万円給付に続いて、一律5万円給付という案が浮上していたようだ。10万円の給付金の使途を分析すると、低所得世帯ほど生活費の補填に、高所得世帯ほど外食や旅行へ充てる傾向が強く、当初の目的である家計支援とともに需要喚起にもつながっていた5。よって、個人消費の活性化という面でも一定の効果を出したと言える。一方で現在、需要喚起策としては、すでにGoToトラベルやイートが走っており、商店街やイベントも順次予定されている。

よって、今、求められるのは生活困窮世帯に対する支援策ではないか。前回の給付金は迅速さの観点から一律10万円給付の形となったが、今後は、生活困窮世帯に対して、就業状況や家族構成など、各自の事情に合わせた手厚い支援策が継続的に必要だ。

5 久我尚子「特別定額給付金の使い道」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2020/7/9)

(2020年11月12日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍の家計消費の推移-増えた巣ごもり消費と激減した外出型消費の現状は?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍の家計消費の推移-増えた巣ごもり消費と激減した外出型消費の現状は?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!