- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 内部留保がコロナ禍の防波堤に~企業財務の変化と意味合い

2020年11月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック: 内部留保がコロナ禍の防波堤に

長らく、「(特に大企業が)お金を使わず貯め込んだ結果であり、景気回復の阻害要因」として批判の対象になってきた「内部留保(利益剰余金)1の蓄積」だが、コロナ禍という経済危機において、その存在が見直されている。結果的に、危機による企業への悪影響を多少なりとも緩和した面があるためだ。

1 「内部留保」は厳密な意味での会計用語ではなく、一般的に勘定科目の「利益剰余金」のことを指す。「利益剰余金」というのは、過去の利益の蓄積を意味するストック概念であり、毎年の当期純利益(法人税支払い後の最終利益)から配当支払い分等を引いた残りが蓄積したものにあたる。

1 「内部留保」は厳密な意味での会計用語ではなく、一般的に勘定科目の「利益剰余金」のことを指す。「利益剰余金」というのは、過去の利益の蓄積を意味するストック概念であり、毎年の当期純利益(法人税支払い後の最終利益)から配当支払い分等を引いた残りが蓄積したものにあたる。

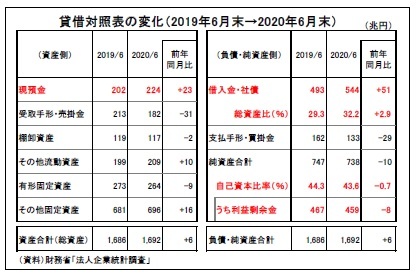

財務面では今年6月末の利益剰余金が459兆円と、前年同月比で減少している点が目を引く。なお、3月末(471兆円)との対比では12兆円減少している。つまり、「内部留保が取り崩された」わけだ。

財務面では今年6月末の利益剰余金が459兆円と、前年同月比で減少している点が目を引く。なお、3月末(471兆円)との対比では12兆円減少している。つまり、「内部留保が取り崩された」わけだ。既述のとおり、公表項目が限られているため詳細は不明だが、4-6月期の最終利益が減益となり、配当支払いによる社外流出分を賄えなかったものと考えられる。この結果、純資産が総資産に占める割合である自己資本比率もやや低下している。

一方、6月末の借入金・社債が前年同月比51兆円増と大幅な増加がみられるほか、資産サイドでは現預金が前年同月比23兆円増と大きく増加している。売上の急減によって資金繰りが悪化したことを受けて、今後の支払いのために現預金を確保する動きが強まり、借入・社債発行を通じて資金が調達されたためだ。

なお、その他流動資産やその他固定資産の増加理由についての詳細は不明だが、内外子会社等への資金繰り支援のために、親会社が追加投融資を行った結果として増加した可能性がある。

このように、コロナ禍という経済危機において、企業の収益は大幅に悪化したうえ、利益剰余金が減少して有利子負債が増加するなど財務状況も悪化したが、次の通り、危機の前に、とりわけアベノミクス下で内部留保の蓄積が進み、財務体質が強化されていたことが悪影響の緩和に役立った面がある。

2 人企業統計は、営利法人等を対象とする標本調査。なお、資本金1,000万円未満の会社については、年度調査では調査対象に含まれる一方、四半期調査では対象に含まれない。

(内部留保蓄積のメカニズム)

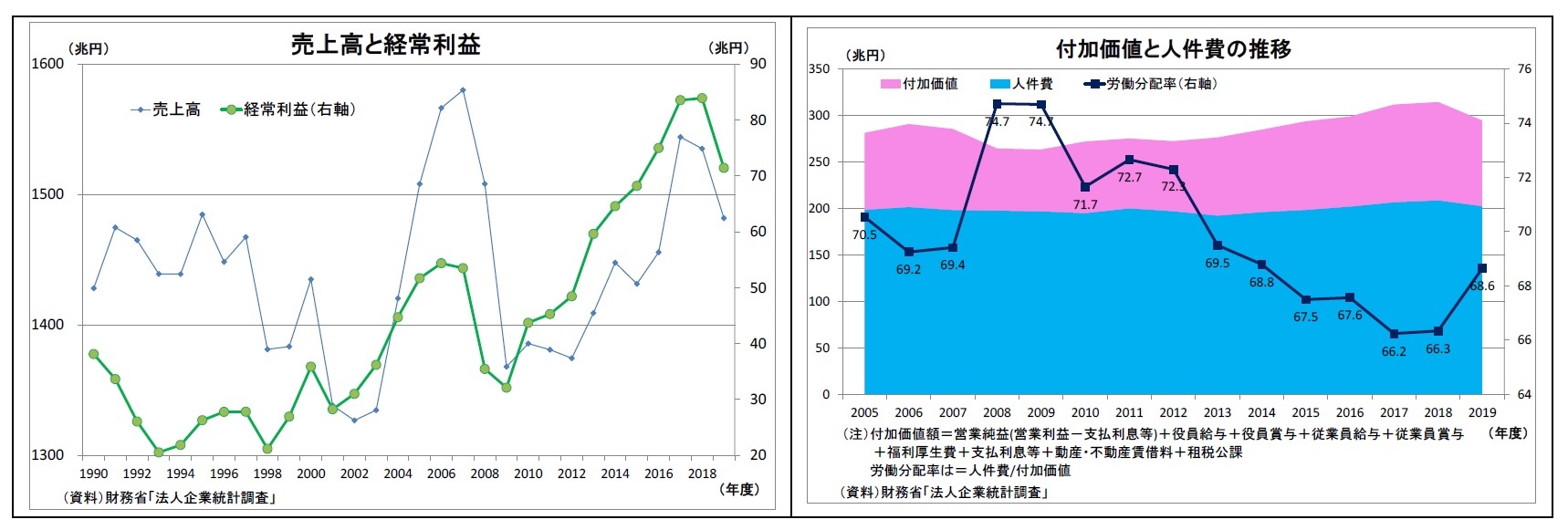

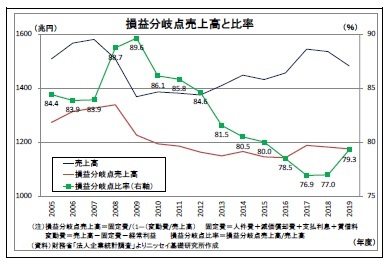

2000年代の企業収益の動向を振り返ってみると、2008年度に発生したリーマンショックを受けて企業の売上高・利益は大幅に減少した後、リーマンショックの影響が一巡した2010年度には増加に転じた。とりわけアベノミクスがフル稼働を始めた2013年度以降は、世界経済の回復に加えて異次元緩和による円安や原油価格の下落も寄与する形で利益水準が大幅に改善し、コロナ前の2018年度まで改善基調が続いた。

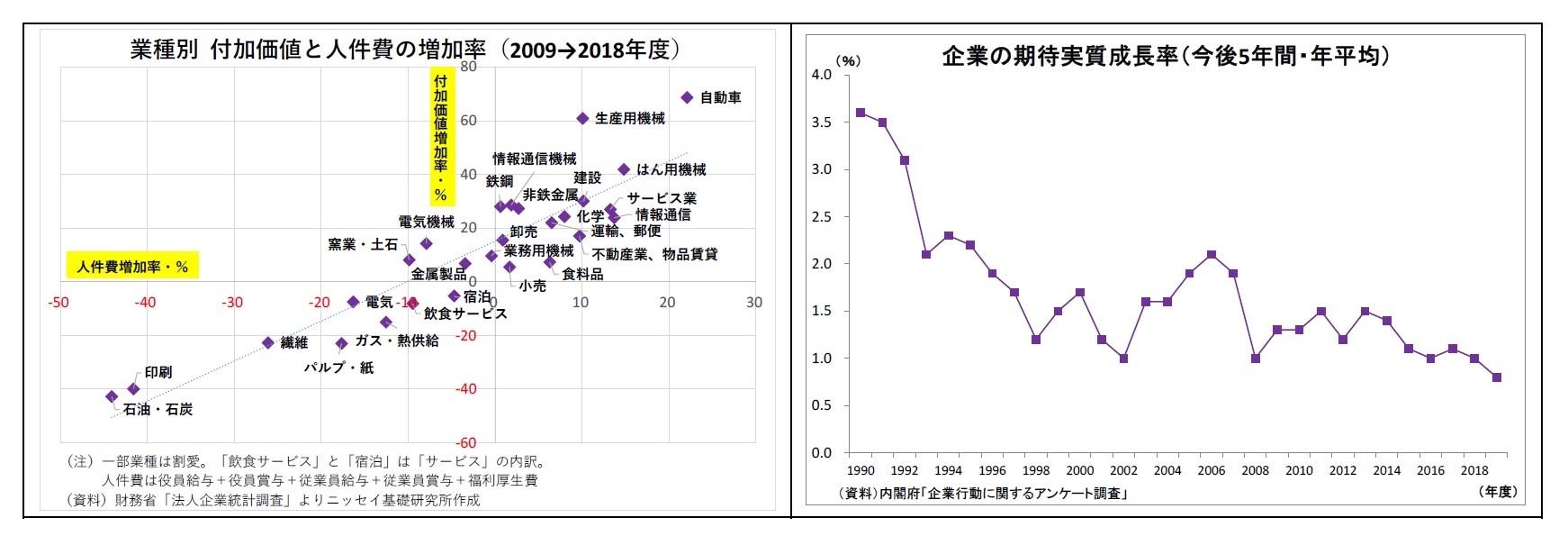

このように、リーマンショック後は事業環境が好転して利益が大幅に増加したわけだが、人件費の増加が抑制されたことも利益増加に寄与した。実際、2009年度から2018年度にかけて企業が生み出した価値である付加価値が51兆円増加したのに対し、この間の人件費の増加は12兆円に留まり、付加価値に占める人件費の割合である労働分配率は74.7%から66.3%へと急低下している。

2000年代の企業収益の動向を振り返ってみると、2008年度に発生したリーマンショックを受けて企業の売上高・利益は大幅に減少した後、リーマンショックの影響が一巡した2010年度には増加に転じた。とりわけアベノミクスがフル稼働を始めた2013年度以降は、世界経済の回復に加えて異次元緩和による円安や原油価格の下落も寄与する形で利益水準が大幅に改善し、コロナ前の2018年度まで改善基調が続いた。

このように、リーマンショック後は事業環境が好転して利益が大幅に増加したわけだが、人件費の増加が抑制されたことも利益増加に寄与した。実際、2009年度から2018年度にかけて企業が生み出した価値である付加価値が51兆円増加したのに対し、この間の人件費の増加は12兆円に留まり、付加価値に占める人件費の割合である労働分配率は74.7%から66.3%へと急低下している。

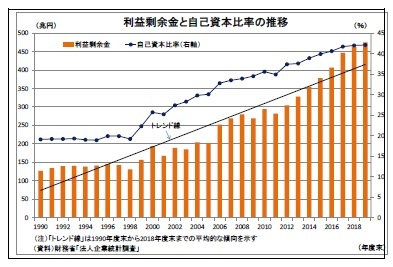

次に財務面に目を転じると、リーマンショック後、とりわけアベノミクスが開始した2013年度以降に利益が大きく増加したことで、利益の蓄積である利益剰余金の増加ペースが加速することになった。同時に利益剰余金を含む自己資本(純資産)の総資産に占める比率である自己資本比率も上昇トレンドを辿った。

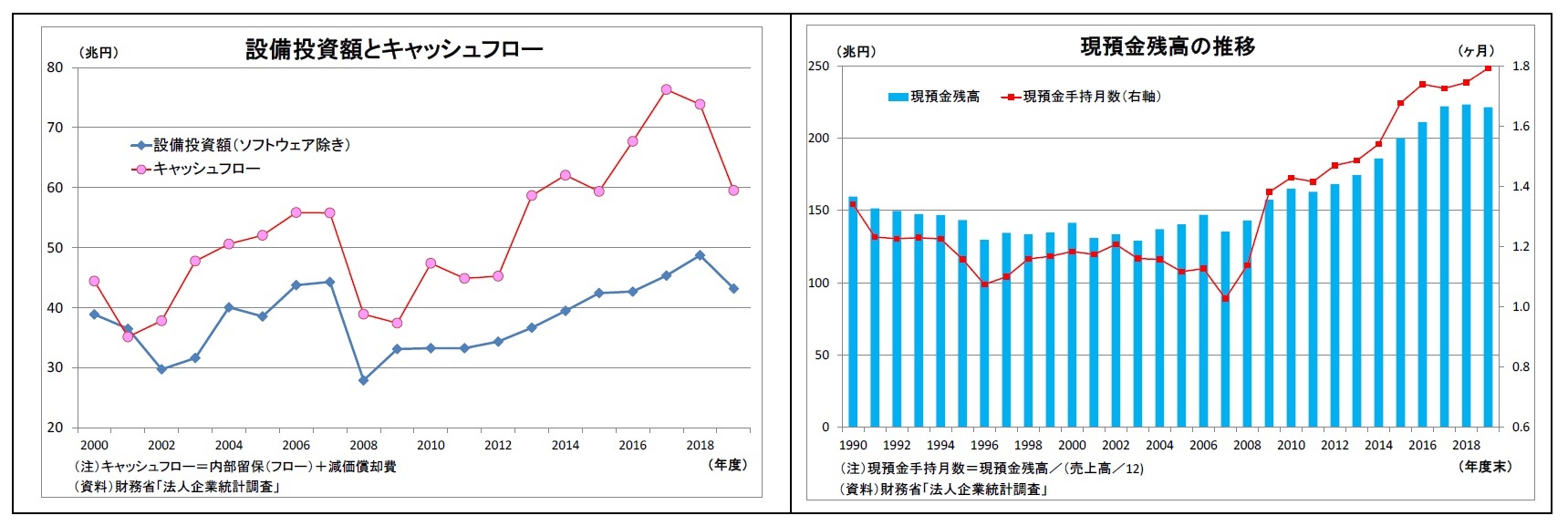

次に財務面に目を転じると、リーマンショック後、とりわけアベノミクスが開始した2013年度以降に利益が大きく増加したことで、利益の蓄積である利益剰余金の増加ペースが加速することになった。同時に利益剰余金を含む自己資本(純資産)の総資産に占める比率である自己資本比率も上昇トレンドを辿った。この際に、内部留保(利益剰余金)が増加した分が投資に回されれば、現預金の増加が抑えられたのだが、設備投資はあまり活発化しなかった。

リーマンショック後の設備投資額(ソフトウェア除き)は増加トレンドとなり、コロナ前の2018年度の設備投資額は49兆円と2009年度の水準を16兆円上回っている。ただし、この間に設備投資の原資となるキャッシュフロー(フローの内部留保+減価償却費)が36兆円増加していることを踏まえると、設備投資の増加は力強さを欠いたと言わざるを得ない。

結果として、企業のB/S上では現預金が急増することになった。現預金を月間売上高で割った手持月数は2018年度末で1.7ヶ月分と2009年度末から0.4ヶ月分上昇している。

ここまでの話をまとめると、次のとおりとなる。

(1) 事業環境の改善に加え、人件費等の費用が抑制されたことで、日本企業はより売上が減少しても利益を出せる収益体質となっていた。

(2) 利益の増加に伴って内部留保の増加ペースが加速し、自己資本比率も上昇した。

(3) 内部留保の増加で生まれたキャッシュフローが十分に設備投資に回らなかった結果、資金が現預金に積み上がった。

この背景には、(1)「日本経済が中長期的に成長できるイメージが持ちづらい」ことで企業が前向きにお金を使わなかったことに加え、(2)リーマンショックなどの危機を経験して、企業の間で将来の危機に備えて財務基盤を強化する動き、具体的には内部留保と現預金の積み増しが広がったことがあると考えられる。

(1) 事業環境の改善に加え、人件費等の費用が抑制されたことで、日本企業はより売上が減少しても利益を出せる収益体質となっていた。

(2) 利益の増加に伴って内部留保の増加ペースが加速し、自己資本比率も上昇した。

(3) 内部留保の増加で生まれたキャッシュフローが十分に設備投資に回らなかった結果、資金が現預金に積み上がった。

この背景には、(1)「日本経済が中長期的に成長できるイメージが持ちづらい」ことで企業が前向きにお金を使わなかったことに加え、(2)リーマンショックなどの危機を経験して、企業の間で将来の危機に備えて財務基盤を強化する動き、具体的には内部留保と現預金の積み増しが広がったことがあると考えられる。

このように、コロナ前には、内部留保の蓄積が人件費や設備投資といった前向きな資金を抑制した結果として進んだ面があることから、景気回復の阻害要因として批判されることが多かった。

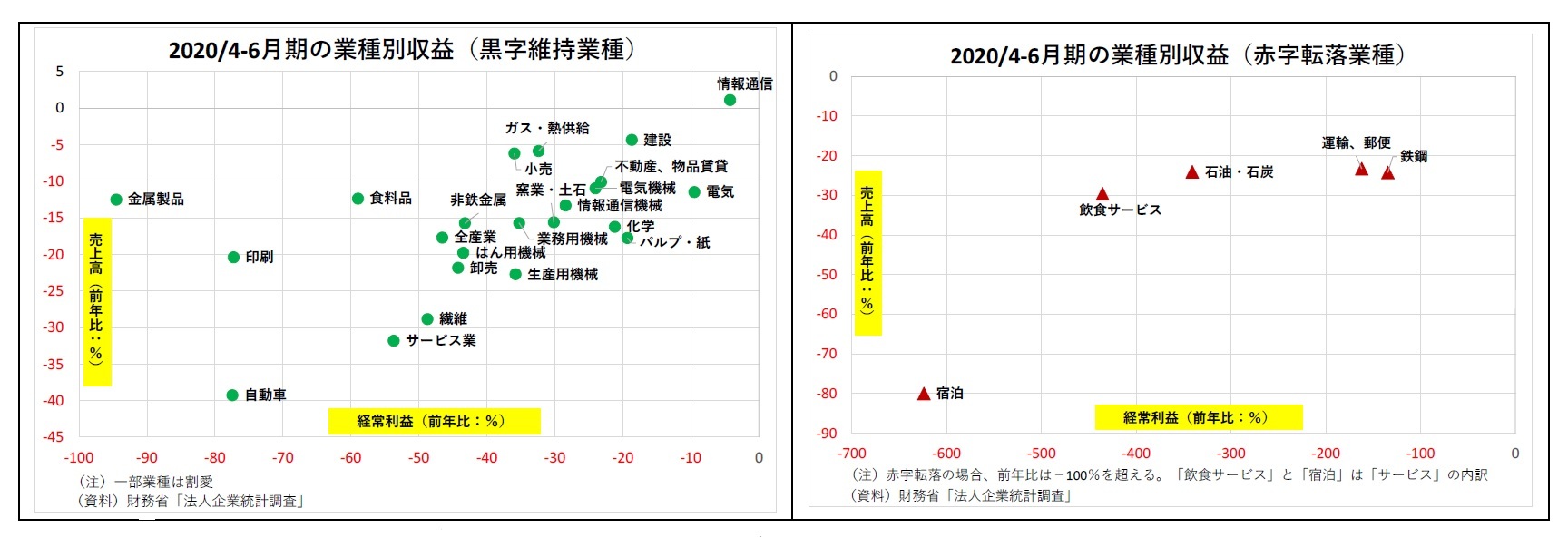

しかし、コロナ禍発生後は、より売上が減少しても利益を出せる高い収益体質となっていたことで多くの企業で赤字転落が抑えられたうえ、内部留保(利益剰余金)の蓄積と連動させる形で現預金を積んでいたことで資金繰りの悪化が緩和され、借入金の増加を抑えることができた。

しかし、コロナ禍発生後は、より売上が減少しても利益を出せる高い収益体質となっていたことで多くの企業で赤字転落が抑えられたうえ、内部留保(利益剰余金)の蓄積と連動させる形で現預金を積んでいたことで資金繰りの悪化が緩和され、借入金の増加を抑えることができた。

(今後の展望と課題)

今回、コロナ禍という危機を経験した日本企業は、今後もますます利益を確保し、内部留保と現金を蓄積する動きを強めるだろう。その際には、利益確保・内部留保蓄積のために、人件費や設備投資といった前向きな資金の増加が抑制される可能性が高く、日本経済回復の抑制要因になり得る。

こうした動きをできる限り緩和するためには、まず政府・企業・国民が協力してコロナの感染抑制と経済活動の両立を図ることで企業の収益・財務面における傷の拡大を抑えることが求められる。

そして、コロナ禍が収束した後は、企業の付加価値創出力を高めることが求められる。2009年度から2018年度までの業種別の状況を確認すると、「(十分かどうかは別にして)人件費の増加率が高い業種ほど、この間の付加価値の増加率が高い」という関係性が確認できる。企業が人件費を増やすには、当然だが付加価値の増加が必要ということだ。付加価値を増やすためには、何より企業自身の努力が求められるが、政府の役割も大きい。規制緩和や自由貿易協定の拡大などを通じて、企業がより稼ぎやすい経営環境を整備する必要がある。

さらに、企業の中長期的な期待成長率を引き上げることも求められる。企業の期待成長率は長期にわたって低下トレンドを辿っているが、成長が期待できない市場では人件費や設備投資といった前向きな資金の動きが出にくいためだ。そして、ここでも政府の役割が重要になる。少子化対策や社会保障改革、社会のデジタル化や規制緩和などの構造改革を通じて、企業に「日本経済が中長期的に成長できるイメージ」を植え付けることができるかが問われる。

今回、コロナ禍という危機を経験した日本企業は、今後もますます利益を確保し、内部留保と現金を蓄積する動きを強めるだろう。その際には、利益確保・内部留保蓄積のために、人件費や設備投資といった前向きな資金の増加が抑制される可能性が高く、日本経済回復の抑制要因になり得る。

こうした動きをできる限り緩和するためには、まず政府・企業・国民が協力してコロナの感染抑制と経済活動の両立を図ることで企業の収益・財務面における傷の拡大を抑えることが求められる。

そして、コロナ禍が収束した後は、企業の付加価値創出力を高めることが求められる。2009年度から2018年度までの業種別の状況を確認すると、「(十分かどうかは別にして)人件費の増加率が高い業種ほど、この間の付加価値の増加率が高い」という関係性が確認できる。企業が人件費を増やすには、当然だが付加価値の増加が必要ということだ。付加価値を増やすためには、何より企業自身の努力が求められるが、政府の役割も大きい。規制緩和や自由貿易協定の拡大などを通じて、企業がより稼ぎやすい経営環境を整備する必要がある。

さらに、企業の中長期的な期待成長率を引き上げることも求められる。企業の期待成長率は長期にわたって低下トレンドを辿っているが、成長が期待できない市場では人件費や設備投資といった前向きな資金の動きが出にくいためだ。そして、ここでも政府の役割が重要になる。少子化対策や社会保障改革、社会のデジタル化や規制緩和などの構造改革を通じて、企業に「日本経済が中長期的に成長できるイメージ」を植え付けることができるかが問われる。

(2020年11月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【内部留保がコロナ禍の防波堤に~企業財務の変化と意味合い】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

内部留保がコロナ禍の防波堤に~企業財務の変化と意味合いのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!