- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 女性の「やせ」傾向に着目した健康政策~「肥満対策」と同様に「やせ対策」「ロコモ対策」があってもよいのでは?

女性の「やせ」傾向に着目した健康政策~「肥満対策」と同様に「やせ対策」「ロコモ対策」があってもよいのでは?

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――生活習慣病や肥満は、男性においてより深刻

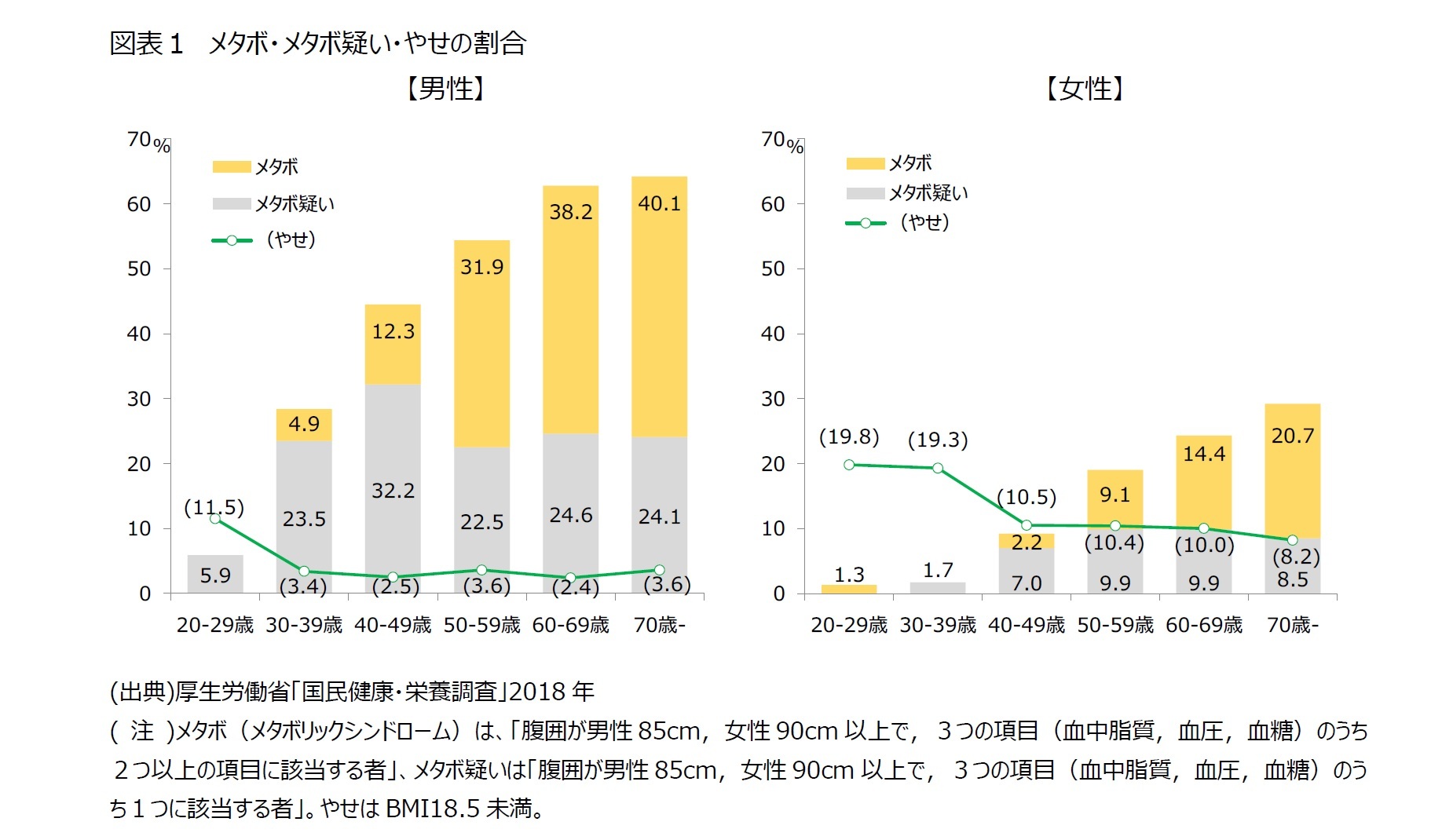

肥満を判定する指数としては、腹囲以外にBMIを使うことがある1。BMIは、「体重[kg]/(身長[m])2」で算出し、同じ体重であれば身長が低いほど大きく、同じ身長であれば体重が重いほど大きくなる。日本ではBMIが25以上の人を「肥満」と判定する2。同調査によると、BMIを基準に使った性別・年齢階級別の「肥満」の割合は、20歳以上で男性の約32%、女性の約22%である。一方、BMIが18.5未満の「やせ」は、20歳以上で男性の約4%、女性の約11%である(図表1)。

生活習慣病や肥満は、男性においてより深刻であり、女性は特に若年で「やせ」が問題となっていることが知られている3。

1 BMIは身長と体重から算出できるため、特定健診の対象とならない39歳以下も算出可能であるほか、過去との比較や諸外国との比較にも使える。

2 日本肥満学会による判定基準。WHOでは、BMIが25以上30未満は「過体重」、30以上を「肥満」としている。

3 村松容子「なんでこの年になって・・・」ニッセイ基礎研究所研究員の眼(2012年2月22日号)

2――BMIの推移

いつから男性に「肥満」が多く、女性に「やせ」が多くなったのだろうか。

日本人の身長と体重、栄養状態等については、第二次世界大戦以降、時代にあわせて形を変えながら毎年調査されてきた。貧困状態にあった1945年(昭和20年)からは、海外からの食糧援助を受けるための基礎資料として「国民栄養調査4」が、2003年(平成15年)からは、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として「国民健康・栄養調査」が、実施されており、これらの調査から身長と体重の推移がわかる。

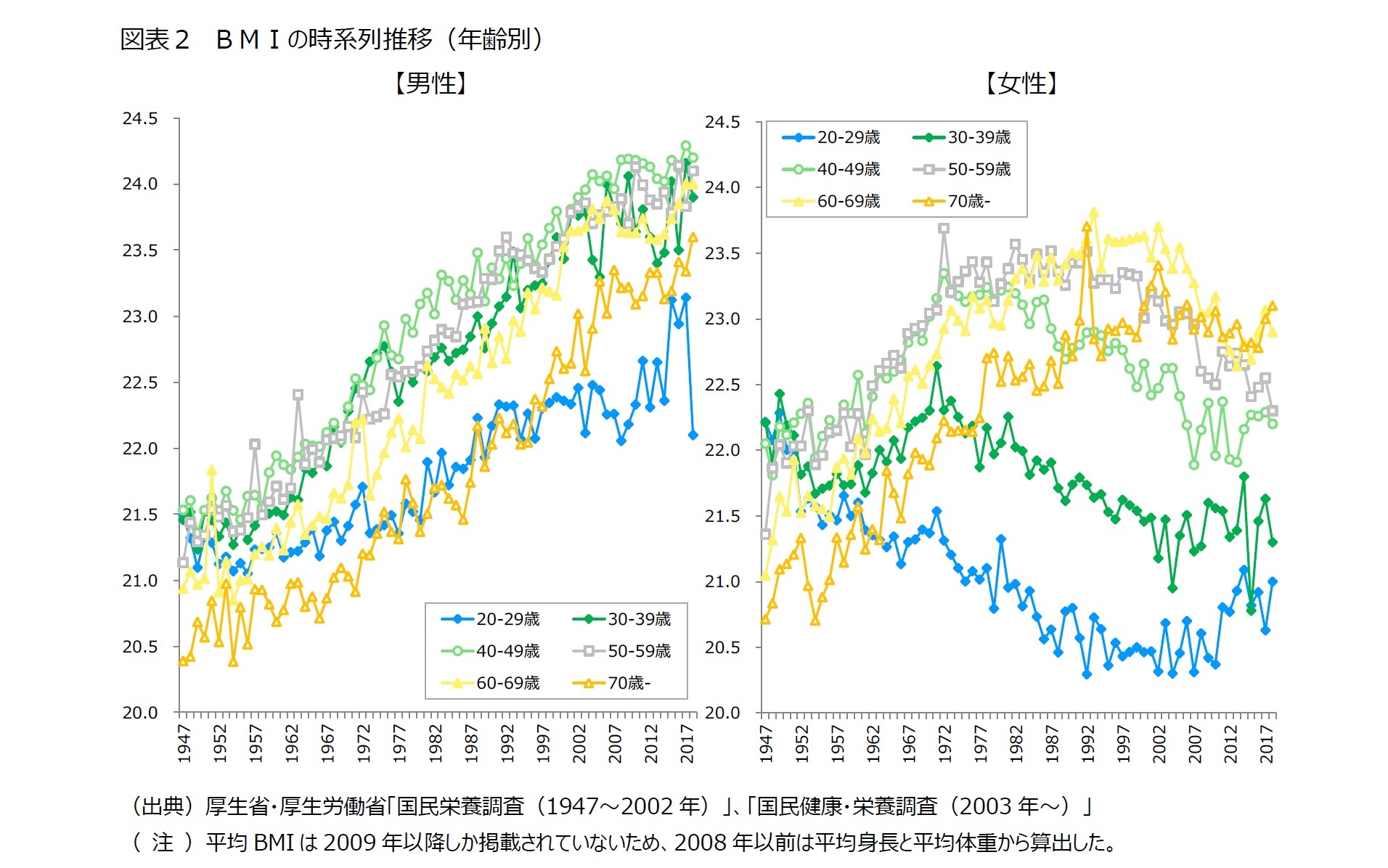

図表2は、1947年以降のBMIの推移を20歳以降の年代別に示したものである。1947年頃は、現在と比べると平均BMIの性差・年齢差は小さく、20.5~22.0の間におさまっていた。各年代で男女を比較すると、いずれも女性の方がやや高かった。男女それぞれ年齢別に比較すると、若年ほど高い傾向があり、20~29歳女性の平均BMIが最も高かった。

その後の推移をみると、男性は、現在まで、すべての年代で上昇し続けている。上昇スピードは、20~29歳のみ緩やかだが、30歳以降はおおむね同じ程度だった。一方、女性も、しばらくは上昇傾向にあったが、タイミングは年代によって異なるものの、2000年ごろまでにすべての年代で低下に転じている。結果として、現在では、若年ほど平均BMIは低く、1947年頃とは逆に、20~29歳女性が最も低くなっている。

低下に転じるタイミングは、20~29歳は1950年頃、30~39歳は1950年頃いったん低下したが本格的に低下をはじめたのは1970年前後だった。以降は、1980年頃に40~49歳、1990年頃に50~59歳、2000年頃に60~69歳と、おおむね1970年前後に30~39歳だった世代が年をとっても前の世代と比べて低くなっているようだ。現在、この世代は80歳前後となっている。

2000年以降は、BMIの低下が特に著しかった20~39歳女性でも下げどまり、やや回復しはじめているように見える。

1960~1970年頃から、スレンダーな海外のモデルが国内でも注目されるようになった。日本を含めた多くの国の女性の間で人気は高く、モデルの体形やファッションへの憧れから、過剰なダイエットが行われ始めた。「ツイッギー(小枝)」という愛称で日本でも親しまれた、モデルのレズリー・ホーンビーは、その代表とも言えよう。この「ツイッギー」や、後に、拒食症の合併症で亡くなった兄弟デュオの歌手として活躍したカレン・カーペンターが生まれたのが、それぞれ1949年、1950年であり、日本でやせ傾向が顕著になった世代と同世代である。

4 国民栄養調査の始まりは戦後の貧困状態にあった昭和20(1945)年に海外からの食糧援助を受けるための基礎資料を得る目的で連合国軍司令部(GHQ)の指令に基づいて実施された

過剰なダイエットは、摂食障害の要因となるだけでなく、冷え、月経不順や不妊症の原因となる5ことが知られている。また、男性と比べると筋肉量が少ないことから、過剰なダイエットや運動不足によって、筋肉までも落としてしまうような状況に陥りやすい。すなわち、女性は、体重は軽くても血中脂質,血圧,血糖が基準を超える「かくれメタボ」の危険性が高いほか6,7、若い頃から要介護状態になる原因であるロコモティブシンドローム(ロコモ)になる8などのリスクも高い。

5 例えば、西岡笑子「思春期性教育,妊孕性認識の研究動向と性と生殖の健康教育に基づいたライフプランニングの可能性」日本衛生学雑誌73巻2号 (2018)

6 例えば、宮内真紀他「標準範囲のBMIでHbA1c高値の若年女性の生活習慣病リスクに関する検討」日本食生活学会誌27巻4号 (2016)

8 例えば、上杉優一他「若年女性のロコモティブシンドロームの実際-ロコモ度テストの結果と身体特性および食習慣・生活習慣との関連―」健康支援第21巻2号(2019)

3――生活習慣病・肥満予防に偏重しすぎない健康政策に期待

若年女性のやせ傾向は、長年問題とされてきた。若年女性の「やせ」については、「やせ願望」という言葉が示すとおり、個人の志向の問題として扱われがちである。また、男性の肥満に比べると人数が少ないだけでなく、月経不順やロコモティブシンドロームは、生活習慣病のように医療費増大の問題や死の危険性に直結することが少ないため、問題が顕在化しにくく、本人も気づきにくい可能性がある。

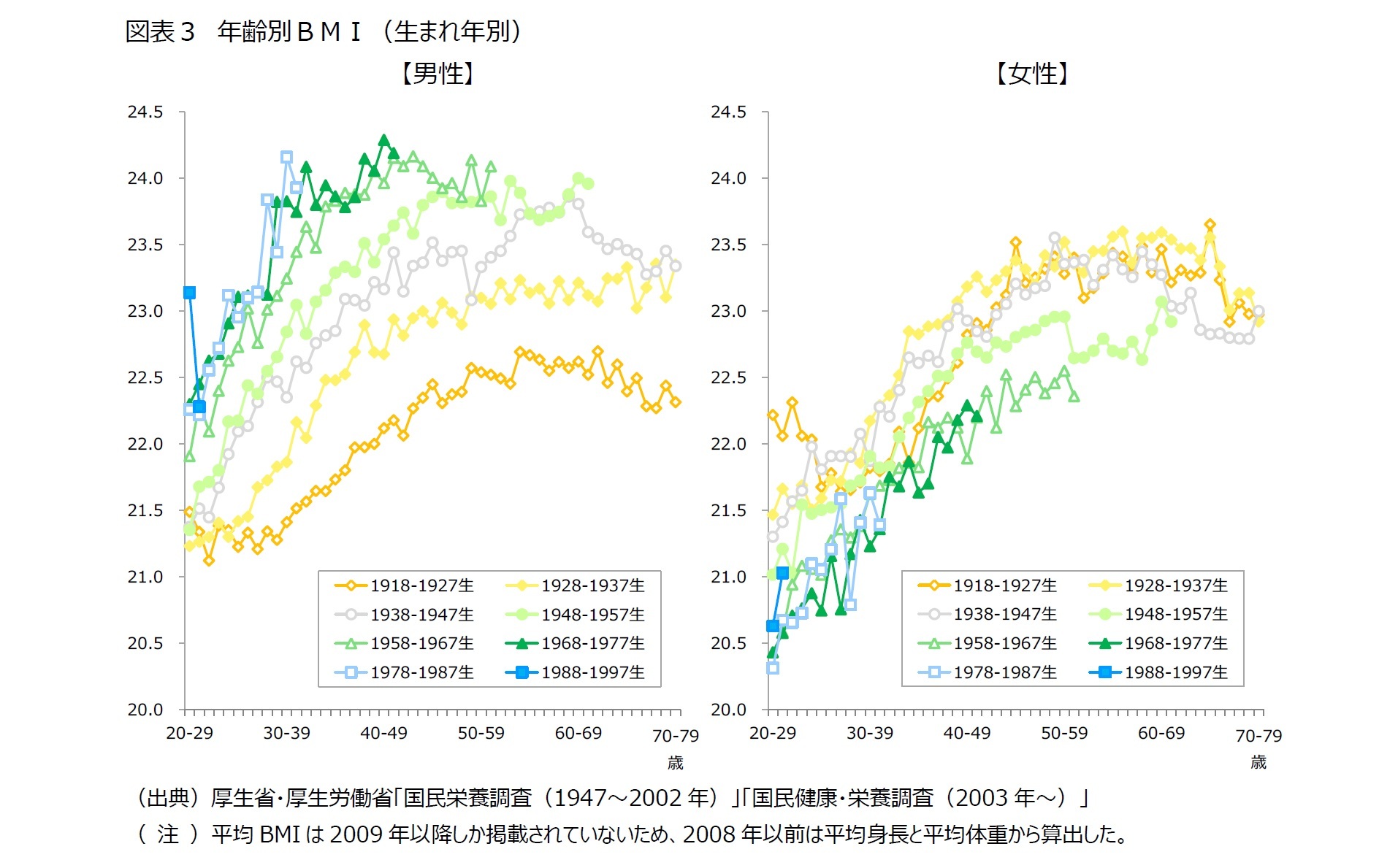

しかし、一般に、「やせ願望」は10代の思春期に始まることが多いとされるが、図表2に示すとおり就労年代でもやせ傾向は続いており、それが生産性や体力の低下、月経不順などの体調に悪影響を及ぼすようなことがあれば、企業にとっても課題となり得るであろう。また、現在、高齢期に女性が介護を必要とする状態となる原因の2番目に「骨折・転倒」があがるが9、図表3に示したとおり、今後、現在の高齢者よりも、さらにやせた世代が高齢期に差し掛かることから、「骨折・転倒」による要介護は引き続き懸念される。

9 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」によると、女性が要介護状態に至る原因として多いものから順に「認知症」が20%、「骨折・転倒」が16%、「高齢による衰弱」が14%となっている。一方男性は、「脳血管疾患」が26%、「認知症」が14%、「高齢による衰弱」が11%となっている。

こういったことを背景に、国では2000年に始まった「健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)」の目標の1つに、若年女性の「やせ」の割合を減らすことを掲げている10。

一方、近年、企業においても、女性の健康増進に着目した取り組み例が増えてきたが、経済産業省の資料によると、職場における女性の健康に関する課題としては、月経時の体調不良におけるプレゼンティズムの低下、妊娠・出産によるキャリアチャンスの喪失、仕事と育児や介護の両立等があげられることが多い11。しかし、本稿で紹介した「やせ」傾向や筋力の低下にともなう健康課題を踏まえれば、「健康的に痩せる」「毎年腹囲を測る」「過度な飲酒を控える」といった生活に密着した肥満予防策と同様に、「健康的に太る」「骨密度や筋肉量は毎年測る」「オフィスを冷やしすぎない12」などの女性が抱えやすい課題に着目した「やせ対策」や「ロコモ予防策」への取り組みも検討の余地があるのではないだろうか。

10 2013~2022年は、健康日本21(第二次)が進められている。

11 例えば、経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営における女性の健康の取り組みについて」(平成31年3月)など

12 環境省によるCOOLBIZサイト「女性の4割が感じている!夏場の職場で起こる「嫌なこと」とは!?(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/coolbiz/archives/2017/sp/article/action_detail_002.html)」によると、女性の4割は夏場の職場が寒いと感じている。

(2020年10月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性の「やせ」傾向に着目した健康政策~「肥満対策」と同様に「やせ対策」「ロコモ対策」があってもよいのでは?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性の「やせ」傾向に着目した健康政策~「肥満対策」と同様に「やせ対策」「ロコモ対策」があってもよいのでは?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!