- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 社会活動寿命 >

- 何歳まで車の運転を続けても大丈夫?

2020年10月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

Q1.何歳まで運転を続けても大丈夫でしょうか?

■一般的に、75歳以上で運転を続けることは事故のリスクが上がります。

近年、高齢ドライバーの車が重大事故を起こしたり、高速道路を逆走したりするニュースが増えました。自身、または親の運転について「若い頃に比べて下手になってきた」と感じている人も多いのではないでしょうか。いつまで運転を続けようか、もしやめたら、どうやって生活していこうか――。遅かれ早かれ、多くのドライバーがこのような悩みを持つでしょう。

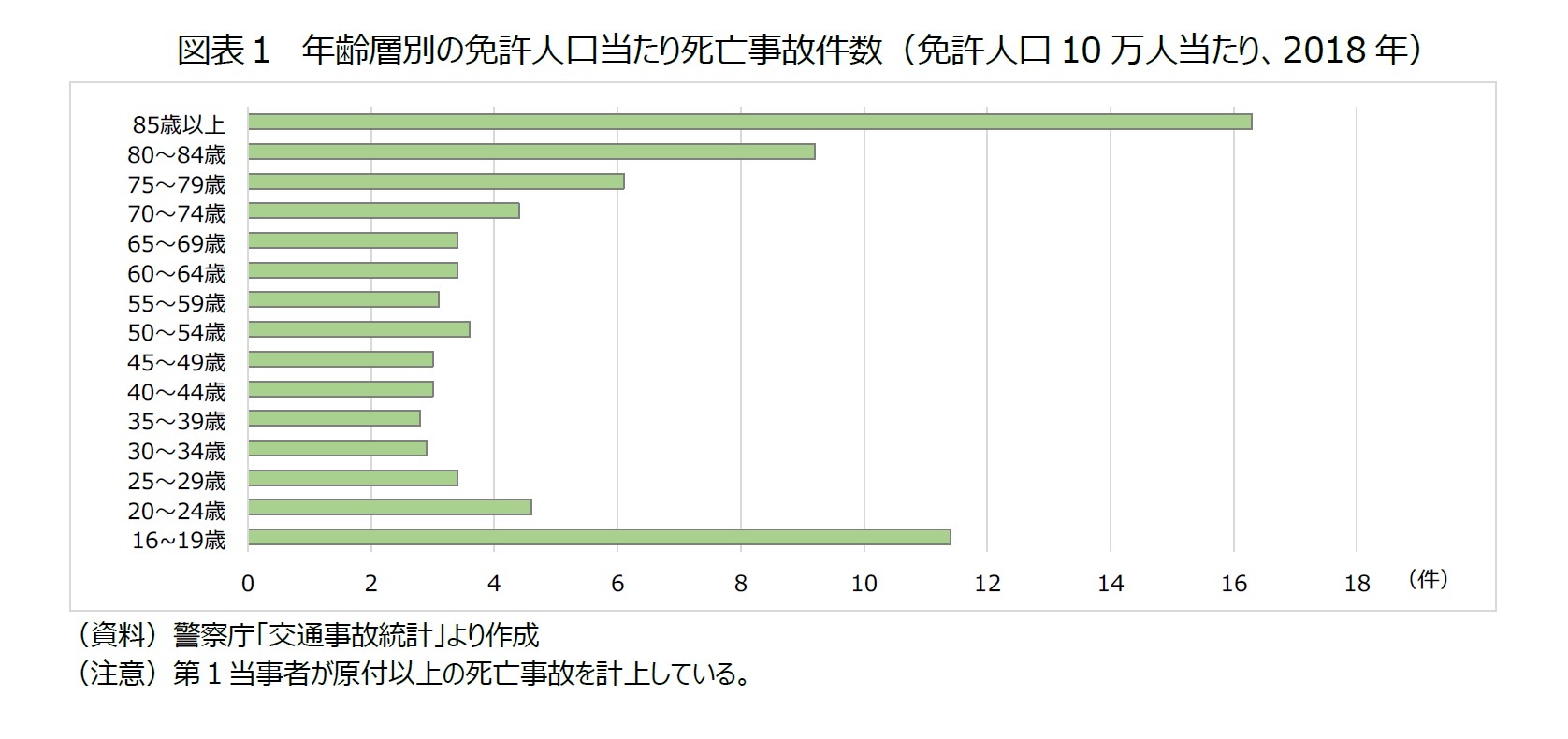

それでは、何歳頃から運転能力が低下するのでしょうか。その傾向を表した統計があります。免許人口10万人当たり、何件の死亡事故が発生しているかを、警察庁が年齢層別にまとめたものです(図表1)。棒グラフを下から見ると、16~19歳が多く、20~24歳もやや多くなっています。25~29歳以上になると落ち着きますが、75~79歳あたりからまた多くなり、85歳以上で最多となっています。つまり、24歳までの若者と、75歳以上の後期高齢者の死亡事故が相対的に多いのです。一般的に、高齢者の方が現役世代よりも運転頻度が低いにも関わらず、このような結果になっているのです。75歳以上になってから運転するのは、現役世代の運転に比べてリスクが高いと言えるでしょう。

近年、高齢ドライバーの車が重大事故を起こしたり、高速道路を逆走したりするニュースが増えました。自身、または親の運転について「若い頃に比べて下手になってきた」と感じている人も多いのではないでしょうか。いつまで運転を続けようか、もしやめたら、どうやって生活していこうか――。遅かれ早かれ、多くのドライバーがこのような悩みを持つでしょう。

それでは、何歳頃から運転能力が低下するのでしょうか。その傾向を表した統計があります。免許人口10万人当たり、何件の死亡事故が発生しているかを、警察庁が年齢層別にまとめたものです(図表1)。棒グラフを下から見ると、16~19歳が多く、20~24歳もやや多くなっています。25~29歳以上になると落ち着きますが、75~79歳あたりからまた多くなり、85歳以上で最多となっています。つまり、24歳までの若者と、75歳以上の後期高齢者の死亡事故が相対的に多いのです。一般的に、高齢者の方が現役世代よりも運転頻度が低いにも関わらず、このような結果になっているのです。75歳以上になってから運転するのは、現役世代の運転に比べてリスクが高いと言えるでしょう。

しかし、長い運転のキャリアがある高齢者の中には、自身の運転能力を過信している人もいます。上述した傾向を念頭に置き、いつまで運転を続けられるか、冷静に判断することが大切です。

「運転免許証を身分証明書として使用しているので、無くなると不便だ」という人もいると思いますが、自主返納したり、更新せずに免許が失効したりした人は、代わりに「運転経歴証明書」を交付してもらうことができます。また都道府県などによって、自主返納するとバスやタクシー運賃の割引などの特典が受けられます。

「運転免許証を身分証明書として使用しているので、無くなると不便だ」という人もいると思いますが、自主返納したり、更新せずに免許が失効したりした人は、代わりに「運転経歴証明書」を交付してもらうことができます。また都道府県などによって、自主返納するとバスやタクシー運賃の割引などの特典が受けられます。

Q2.自動運転車両はできないのですか?

■市場化の見通しは立っていません。

そうは言っても、マイカーを運転できなくなると不便だという人は多いでしょう。「自動運転が早く実現すれば良いのに」というのは、多くの人に共通する願いではないでしょうか。

自動運転は一般的に、人間による運転よりも安全性が高いと考えられ、実用化すれば、過疎地等における高齢者の移動手段になると期待されています。政府の目標では、2025年度までに、一定の条件を満たした道路で、自動運転による輸送サービスを拡大するとしていますが、実現するかどうかは分かりません。2020年時点ではまだ、メーカーが開発と実証実験を繰り返している段階です。市場化するには技術的な課題が多く、法制度の見直しやインフラ整備も必要です。仮に将来、市場化したとしても、自動運転車両が走行できる道路は、過疎地や専用道路などに限定される可能性があり、自宅前から自身の行きたいところまで送迎してくれるとは限らないのです。

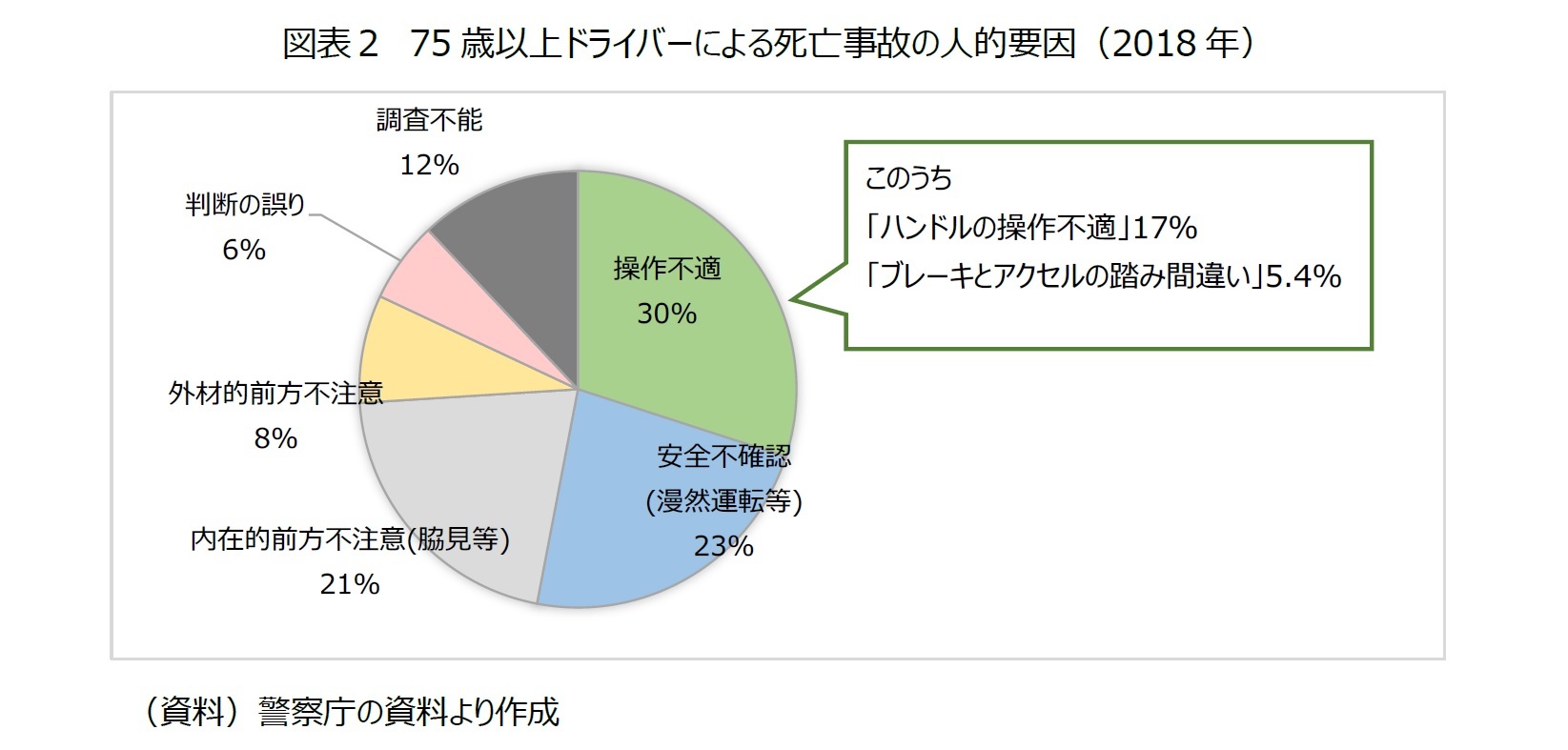

現状では、自動運転とまでは行きませんが、自動ブレーキや、アクセルとブレーキの踏み間違いによる急発進抑制装置をつけた車があります。新車販売時から搭載されているものも、後付けできるものもあります。いずれも、65歳以上のドライバーが購入する場合は、国から補助金を受け取ることができます。これらの装置が搭載された「安全運転サポート車」の限定免許制度も2022年6月までに始まります。

そうは言っても、マイカーを運転できなくなると不便だという人は多いでしょう。「自動運転が早く実現すれば良いのに」というのは、多くの人に共通する願いではないでしょうか。

自動運転は一般的に、人間による運転よりも安全性が高いと考えられ、実用化すれば、過疎地等における高齢者の移動手段になると期待されています。政府の目標では、2025年度までに、一定の条件を満たした道路で、自動運転による輸送サービスを拡大するとしていますが、実現するかどうかは分かりません。2020年時点ではまだ、メーカーが開発と実証実験を繰り返している段階です。市場化するには技術的な課題が多く、法制度の見直しやインフラ整備も必要です。仮に将来、市場化したとしても、自動運転車両が走行できる道路は、過疎地や専用道路などに限定される可能性があり、自宅前から自身の行きたいところまで送迎してくれるとは限らないのです。

現状では、自動運転とまでは行きませんが、自動ブレーキや、アクセルとブレーキの踏み間違いによる急発進抑制装置をつけた車があります。新車販売時から搭載されているものも、後付けできるものもあります。いずれも、65歳以上のドライバーが購入する場合は、国から補助金を受け取ることができます。これらの装置が搭載された「安全運転サポート車」の限定免許制度も2022年6月までに始まります。

Q3.運転をやめたら、どうやって移動したら良いの?

■地域の様々な公共交通機関や、市町村によるタクシー利用券等の支援制度を確認してください。健康状態を維持するために、運転をやめても外出を減らさないことが大事です。

運転をやめた後の移動をどうするかは大きな問題です。家族や知人に送り迎えを頼むことが難しい場合は、代わりの移動手段が必要です。近年では、公共交通として、バス会社が運行する路線バス以外にも、市町村が「コミュニティバス」や「乗合タクシー」などを運行するケースが増えています。後期高齢者を対象に、タクシー利用券を配布している市町村もあります。

移動距離が短い場合は、電動車椅子を用いるという選択肢もあります。道路交通法では「歩行者」の扱いになるため、運転免許証を返納した後も乗ることができます。最高速度は時速6キロ以下で、所要時間はかかりますが、自分の都合に合わせて外出することができます(「歩くのが大変になったら買い物をどうするか?」参照)。

最も注意しなければならないのは、運転をやめた後に自宅に閉じこもりがちになることです。外出機会が減ると、身体機能が衰え、要介護リスクが上がることが明らかになっています。運転を中止した高齢者は、継続していた高齢者に比べて要介護リスクが約8倍高い、という調査結果もあります。健康状態の悪化を防ぐために、運転をやめても、できる範囲で歩いたり、体を動かしたりする習慣をつけましょう。

運転をやめた後の移動をどうするかは大きな問題です。家族や知人に送り迎えを頼むことが難しい場合は、代わりの移動手段が必要です。近年では、公共交通として、バス会社が運行する路線バス以外にも、市町村が「コミュニティバス」や「乗合タクシー」などを運行するケースが増えています。後期高齢者を対象に、タクシー利用券を配布している市町村もあります。

移動距離が短い場合は、電動車椅子を用いるという選択肢もあります。道路交通法では「歩行者」の扱いになるため、運転免許証を返納した後も乗ることができます。最高速度は時速6キロ以下で、所要時間はかかりますが、自分の都合に合わせて外出することができます(「歩くのが大変になったら買い物をどうするか?」参照)。

最も注意しなければならないのは、運転をやめた後に自宅に閉じこもりがちになることです。外出機会が減ると、身体機能が衰え、要介護リスクが上がることが明らかになっています。運転を中止した高齢者は、継続していた高齢者に比べて要介護リスクが約8倍高い、という調査結果もあります。健康状態の悪化を防ぐために、運転をやめても、できる範囲で歩いたり、体を動かしたりする習慣をつけましょう。

※ その他ジェロントロジー関連のレポートはこちらからご確認下さい。

https://www.nli-research.co.jp/report_category/tag_category_id=15?site=nli

(2020年10月07日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【何歳まで車の運転を続けても大丈夫?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

何歳まで車の運転を続けても大丈夫?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!