- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 個人消費 >

- 生涯所得から考える消費支出の動向と、拡大のための政策

生涯所得から考える消費支出の動向と、拡大のための政策

清水 仁志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――可処分所得増加にも関わらず消費支出は伸び悩み

2――生涯所得の減少

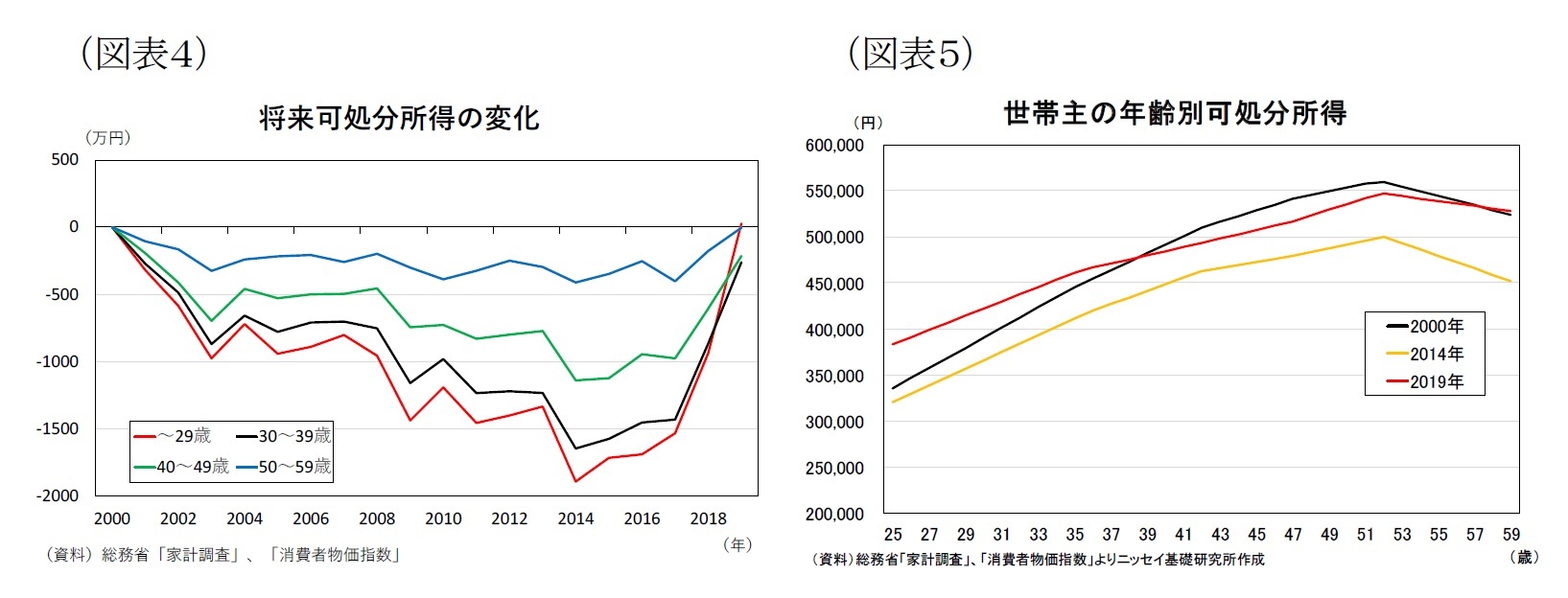

(図表4)は総務省「家計調査」のデータを基に、各年齢別の二人以上勤労者世帯における今後60歳までに得られると見込まれる可処分所得合計(以下、将来可処分所得)を計算したものである。将来可処分所得は、家計調査の年齢階級別可処分所得、平均年齢と消費者物価指数により算出した2000年~2019年の各年における実質可処分所得カーブ(図表5)を、各年齢において60歳まで合計することで計算した1。

2014年までは可処分所得カーブの下降により将来可処分所得は低下傾向が続いたが、その後、アベノミクス景気での女性の就業拡大や若年層を中心とした賃上げによる可処分所得カーブの持ち直しにより2019年にかけて増加に転じている。より定年までの期間が長い若い世帯ほどその変化は大きく、20代の将来可処分所得は、2000年の1億9,407万円から2014年には1億7,512万円と1,895万円減少したのち、2019年には1億9,433万円と27万円のプラスとなっている。その他の年齢においても、2014年をボトムとして、2019年にはおおむね2000年の将来可処分所得と同程度まで回復している。

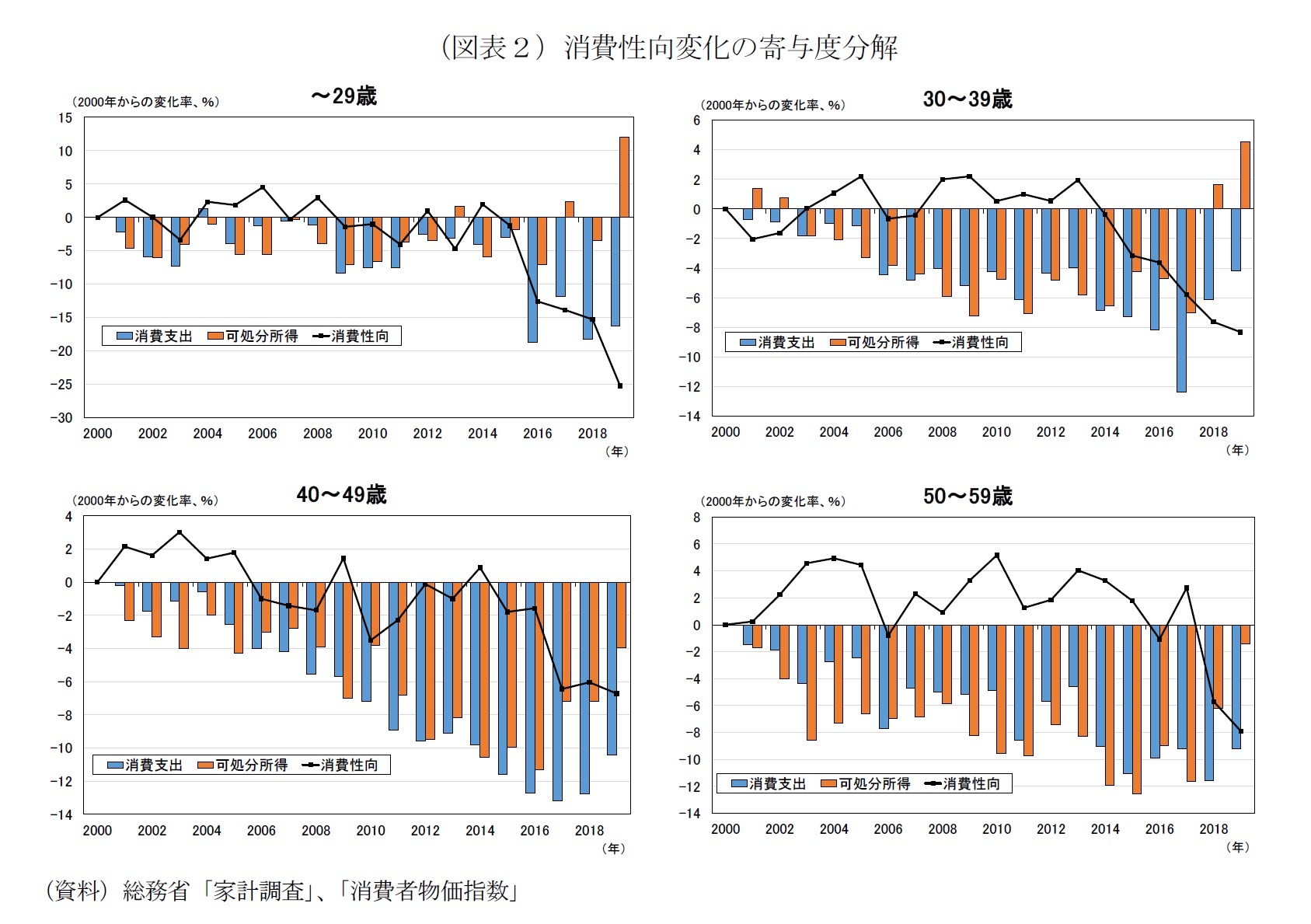

将来可処分所得のみをみれば、その水準は2000年と同程度となっており、本来であれば消費支出も2000年と同じくらいまで回復しているはずである。しかし、(図表2)で示したように、2019年の消費支出は、2000年を依然下回っている。その背景には、後述する生涯所得を下押しする要因や、不確実性の増大がある可能性が指摘できる。

1 本稿の将来所得は60歳までの可処分所得の合計額とした。後述するように、2013年から65歳までの雇用確保が義務化されたが、60歳以降は60歳までと比べて就労状況(正規・非正規など)が人によって大きく異なるため合計の対象外とした。

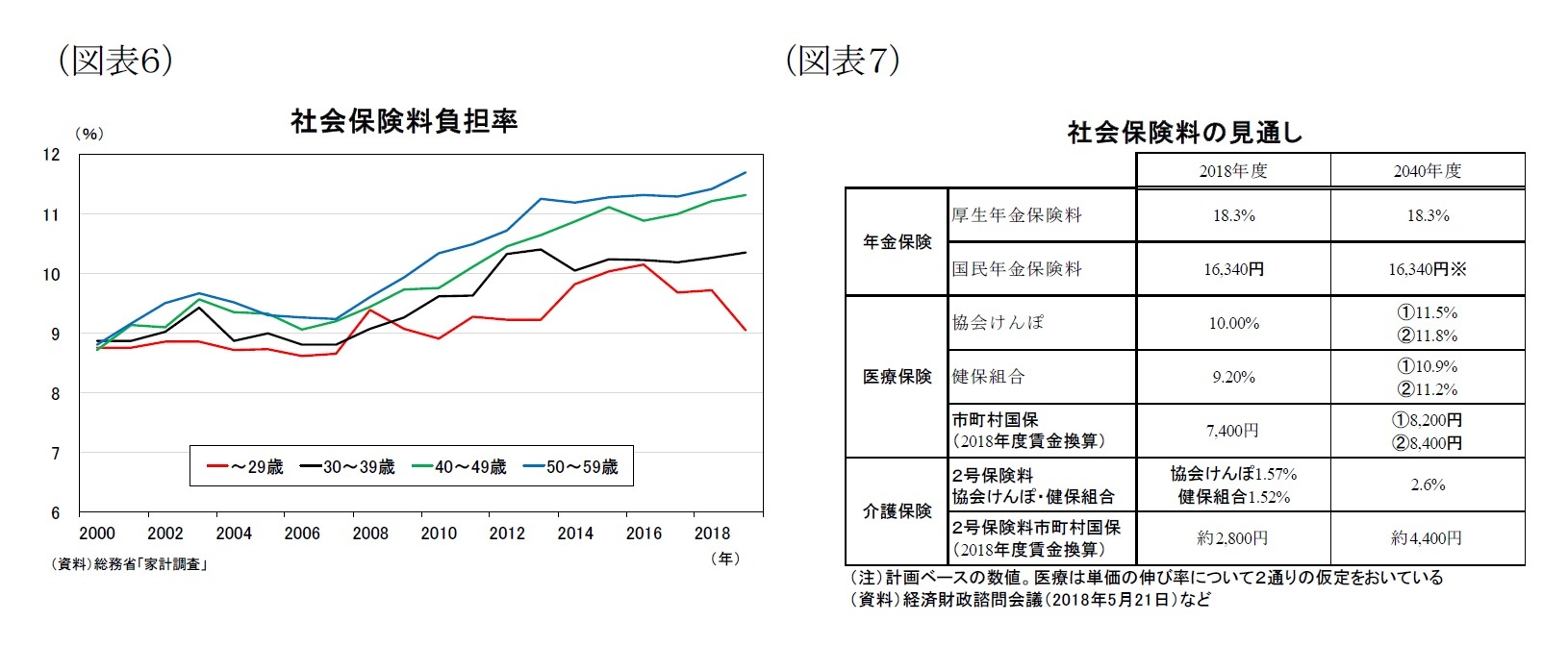

可処分所得は、世帯員全員の現金収入(実収入)から社会保険料、所得税、住民税などの非消費支出を控除した手取りの額を指す。この非消費支出の6割近くを占める社会保険料の負担は増加傾向にあり、将来可処分所得の下押し要因となっている。実収入に占める社会保険料率は、特に介護保険に加入している40歳代以上の世帯で上昇が顕著だ。各年齢における社会保険料負担率は2000年に9%弱であったが、2019年には40-50代で11%超に上昇している(図表6)。

今後も主に給付を受ける高齢者が増加する一方、支え手である現役世代が減少することで、社会保険料の負担増加は避けられない。厚生年金、国民年金は、給付を抑えることで保険料率(保険料額)が一定となるが、医療、介護保険については引き続きの保険料率の上昇が見込まれる。政府の資料によると、後期高齢者人口が最も多くなる2040年度には、2018年度と比べ医療保険の保険料率は約1割~2割、介護保険は約6割上昇するという見通しを示している(図表7)。

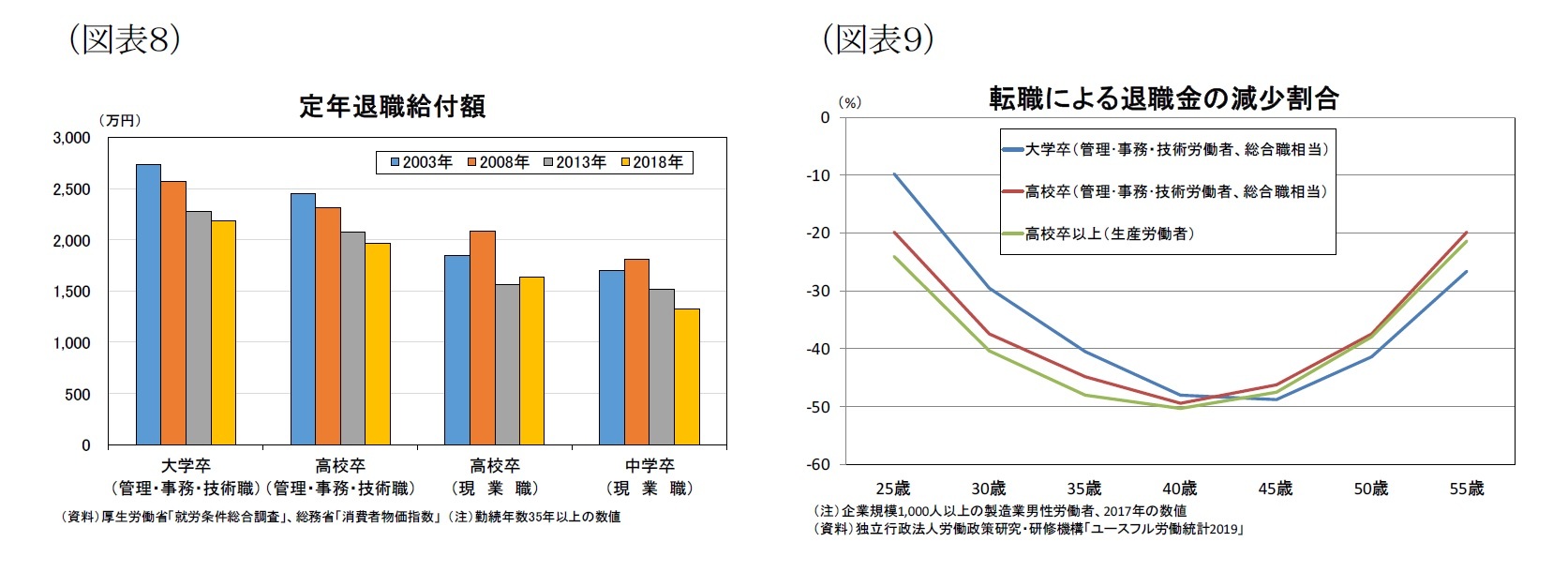

60歳以降、年金支給までの所得の太宗を占める退職給付額は減少傾向が続いている。厚生労働省「就労条件総合調査」によると、2003年から2018年にかけて、同一企業で働き続けた場合における一人当たりの退職給付額は、500万円程度の減少となっている(図表8)。

また、転職者数が増加する中、転職による退職給付額の減少も大きい。日本の退職給付制度は、50歳付近までは退職給付額が二次関数的に増加し、それ以降は抑制されるというS 字カーブのような形になる。転職した場合、転職前後のどちらの企業においても勤続年数がそれほど長くならないため、退職給付が大きく増加する期間の恩恵を完全に享受できない。「ユースフル労働統計 2019」では、従業員数 1,000 人以上の製造業について、転職をした場合の退職金が、転職をしなかった場合と比較し、どの程度減少するのかを推計している。この推計によると転職による退職給付額の減少割合は、40~45歳で減少割合が最大となるU字型のカーブを描く(図表9)。加えて、勤続年数が20年以上で退職所得控除額が増加することも、短期間で退職した場合の税負担を大きくし、転職者の退職所得を減少させる。

一世帯当たりの純金融資産(金融資産-金融負債)は減少傾向が続いている。将来期待される所得が減少したとしても、現在のストックである純金融資産が増加していれば、消費に回すことが出来るお金は保たれるが、それも十分ではない。

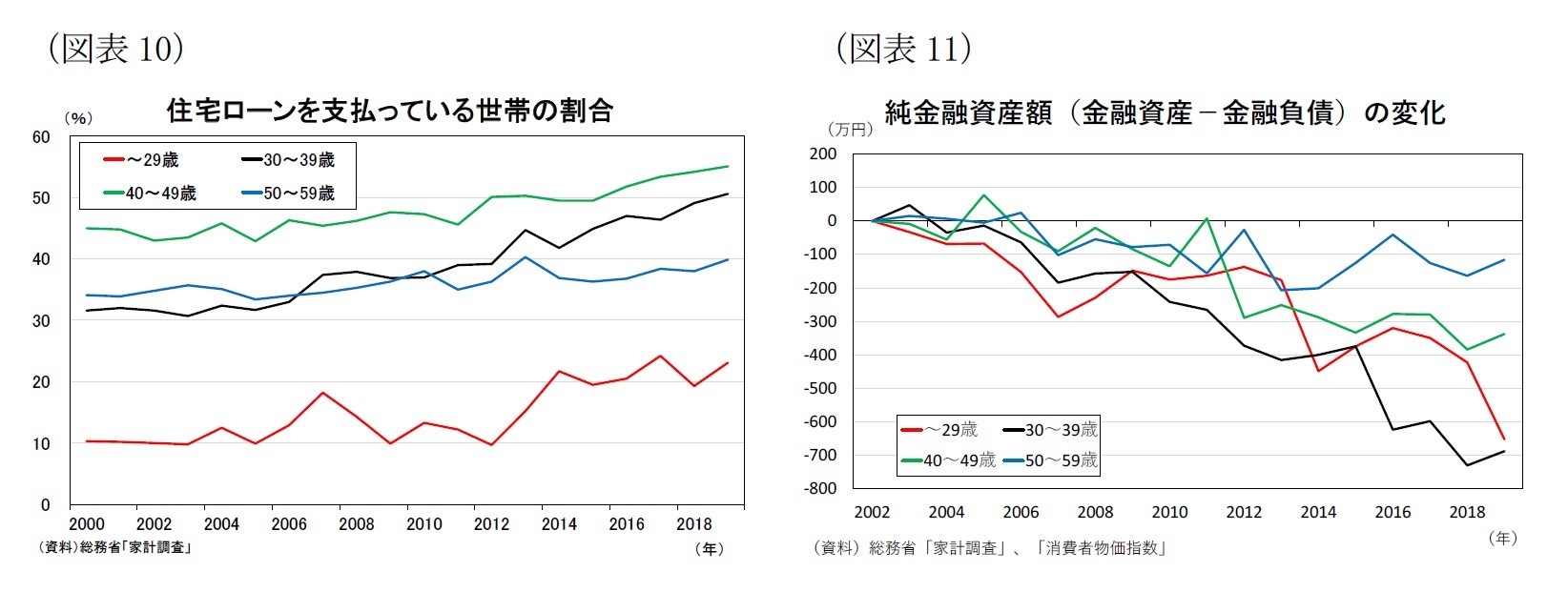

住宅取得が進んだ結果、金融負債が大きく増加している。子育て世帯の持ち家ニーズ上昇に対し、銀行の住宅ローンビジネスの積極化、金融緩和による金利低下により、住宅ローンを借り入れやすい環境が合致した結果、住宅ローン返済世帯の割合は上昇している(図表10)。また、可処分所得の伸び悩み、資産形成が進んでいない若年層の世帯を中心に高額な住宅取得が進み、一世帯当たりの負債額も増加している。特に、持ち家がより進んだ30代で純金融資産の減少は大きい(図表11)。

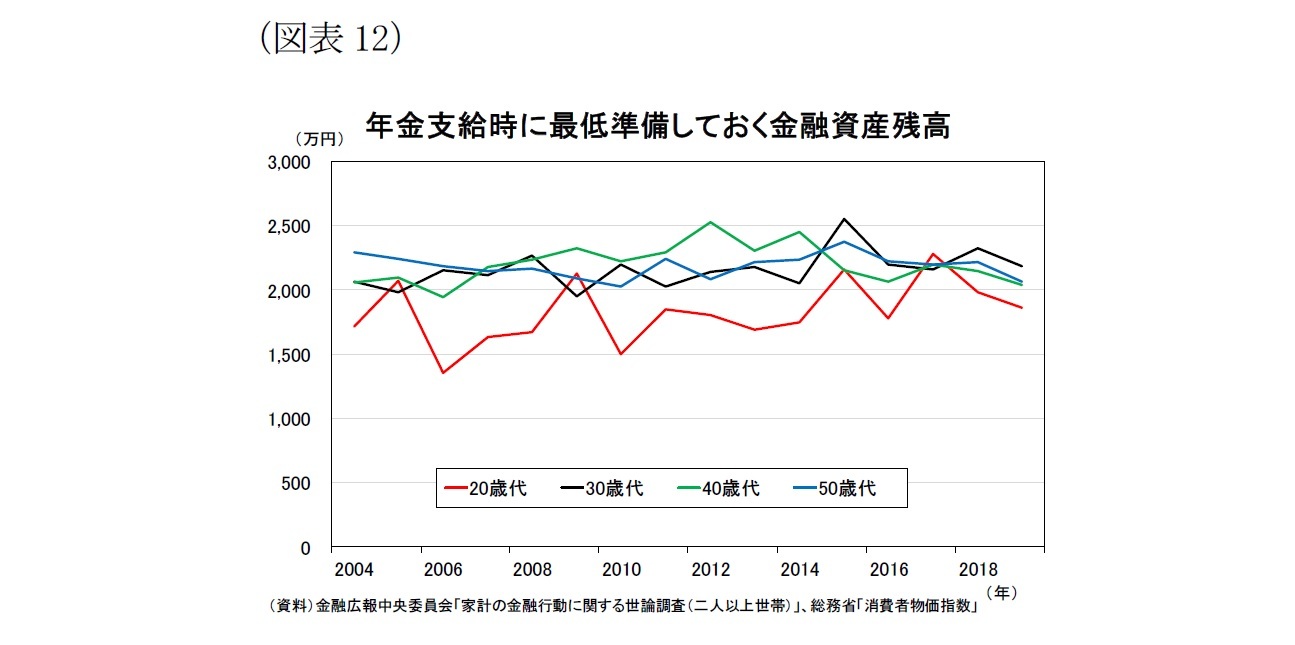

以上、2014年以降の可処分所得カーブの持ち直しにより足元の将来可処分所得は2000年の水準まで回復しているため、本来であれば消費支出も2000年と同程度まで回復するはずである。しかし、社会保険料負担の増加は今後も続くことが予想されるため可処分所得を下押しする。加えて、退職給付額も減少傾向にあり、生涯所得は引き続き2000年の水準まで回復していないと思われる。金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」によると、「年金支給時に最低限準備しておく金融資産残高」は2004年以降おおむね横ばいで推移している(図表12)。家計が老後までに蓄える必要があると考える金融資産残高は変化していない中、現在の貯蓄+将来期待される所得が減少しているため、その差の拡大分だけ消費を抑制し、貯蓄に回している可能性が指摘できる。

3――不確実性の高まり

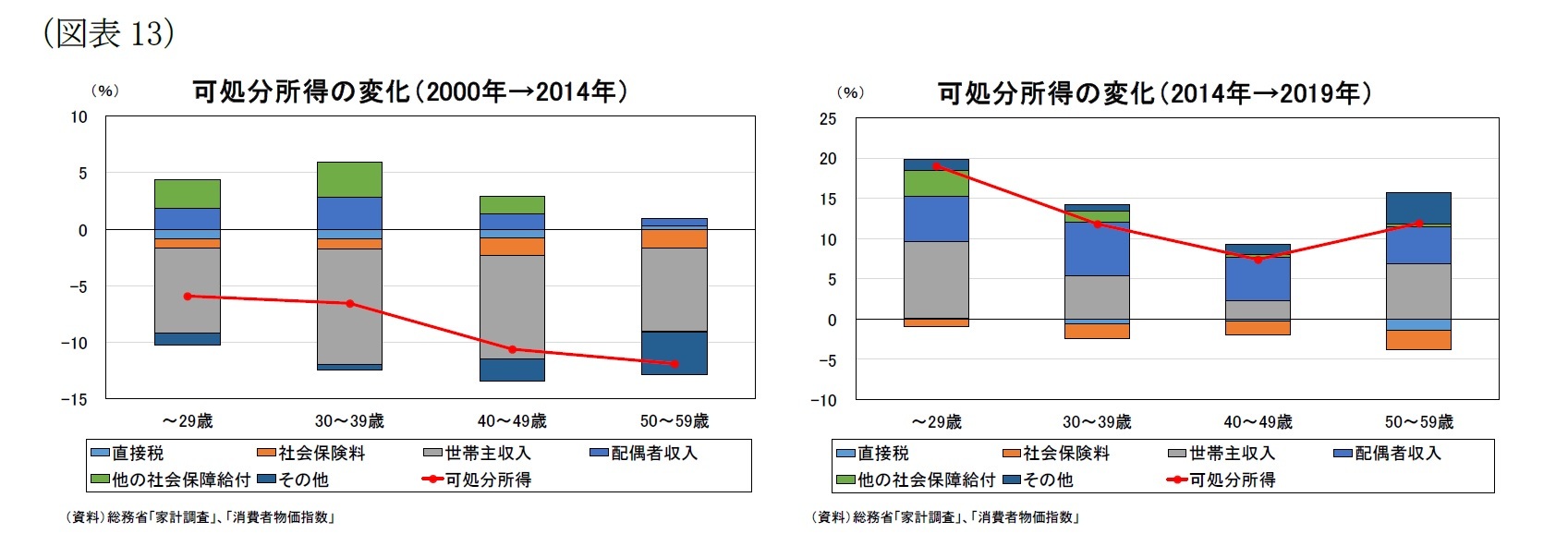

2019年の可処分所得水準は、2000年と同程度まで回復しているが、より配偶者収入の影響が大きくなっている。2000年から2014年にかけての可処分所得の減少は、世帯主の収入減少が主因であるのに対し、2014年以降の可処分所得増加は、女性の社会進出に伴う配偶者の収入増加によるところも大きい(図表13)。

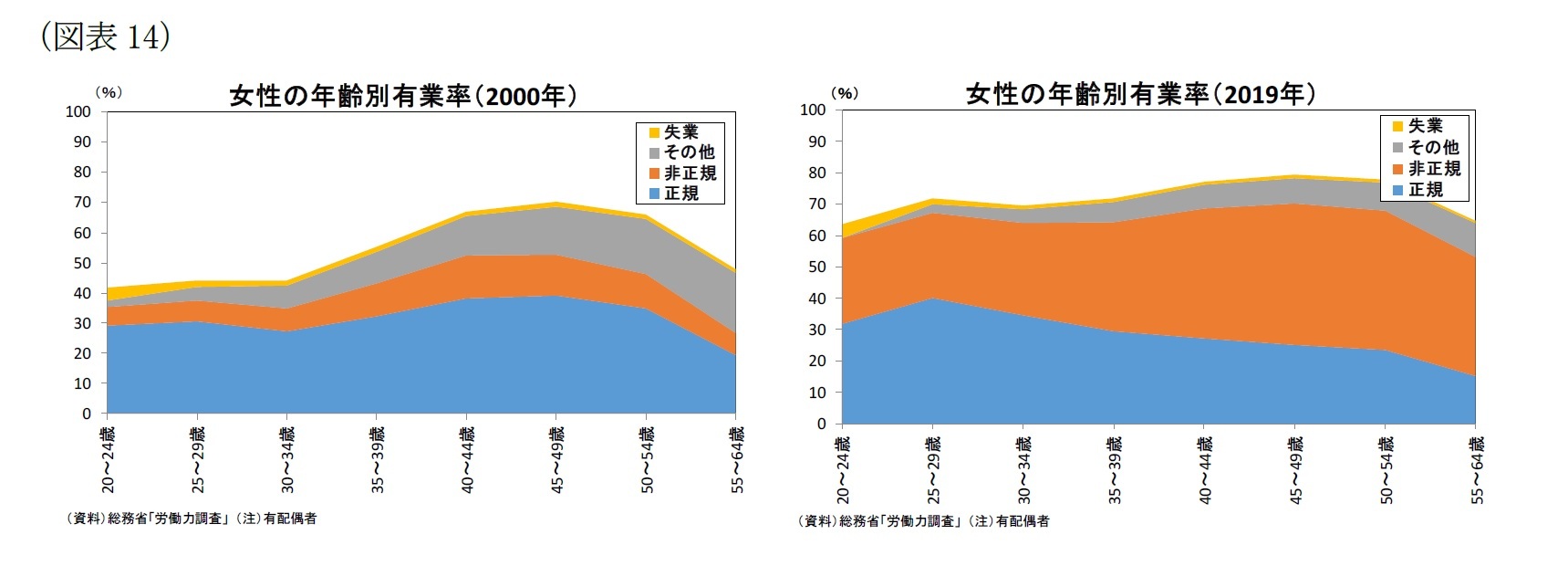

しかしながら、配偶者の就業拡大は非正規雇用の増加が主因であり、より不確実性は高まっている(図表14)。過去の景気後退局面における雇用調整は、まず、残業時間の抑制による労働投入削減から始まり、その後、賃金減少、雇用削減へと順を追っていく。2000 年代までは、雇用削減に本格的に着手することは少なかったが、リーマンショックの際には非正規労働者を対象とした雇用削減が問題となった。急激な景気後退を受け、それ以前に増加していた非正規労働者が早い段階から雇用調整の対象となった。景気後退が起これば、企業がリーマンショック以降に増やしてきた非正規雇用の労働者を中心とした雇用調整が加速する可能性がある。実際に、今回の新型コロナウイルスの影響で企業業績は大幅に悪化し、非正規雇用を中心とした失業者の大幅な増加は避けられない状況にある。

また、正規雇用に関しても、今後の年功賃金を軸にした終身雇用に対する不安は大きい。雇用が比較的安定しているとされた大企業においても希望退職者を募る会社が増えている。トヨタの社長は「雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と述べている2。

2 2019年5月13日の13日の日本自動車工業会の会長会見より

(2020年09月17日「基礎研レポート」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生涯所得から考える消費支出の動向と、拡大のための政策】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生涯所得から考える消費支出の動向と、拡大のための政策のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!