- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- デジタル・ガバメントに向けた取組み-政府の取組みは進むも、国民への浸透は進まず

デジタル・ガバメントに向けた取組み-政府の取組みは進むも、国民への浸透は進まず

清水 仁志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――デジタル・ガバメント推進への足跡

こうした潮流はビジネスの現場だけではない。行政においてもデジタル化の重要性は増している。政府は、2018年の成長戦略において「行政からの生産性革命」と銘打ち、デジタル・ガバメントの実現を掲げている。

日本において初めてデジタル・ガバメントを目指したのは、1994年の「行政情報化推進基本計画」だ。その計画目標には、「行政の情報化により…(中略)…『紙』による情報の管理からネットワークを駆使した電子化された情報の管理へ移行し、21世紀初頭に高度に情報化された行政、すなわち『電子政府』の実現を目指す」とある。その後、2000年の「e-Japan戦略」などを経て、現在は2017年に策定された「デジタル・ガバメント推進方針」に基づきデジタル・ガバメント実現に向けた取組みが進められている。

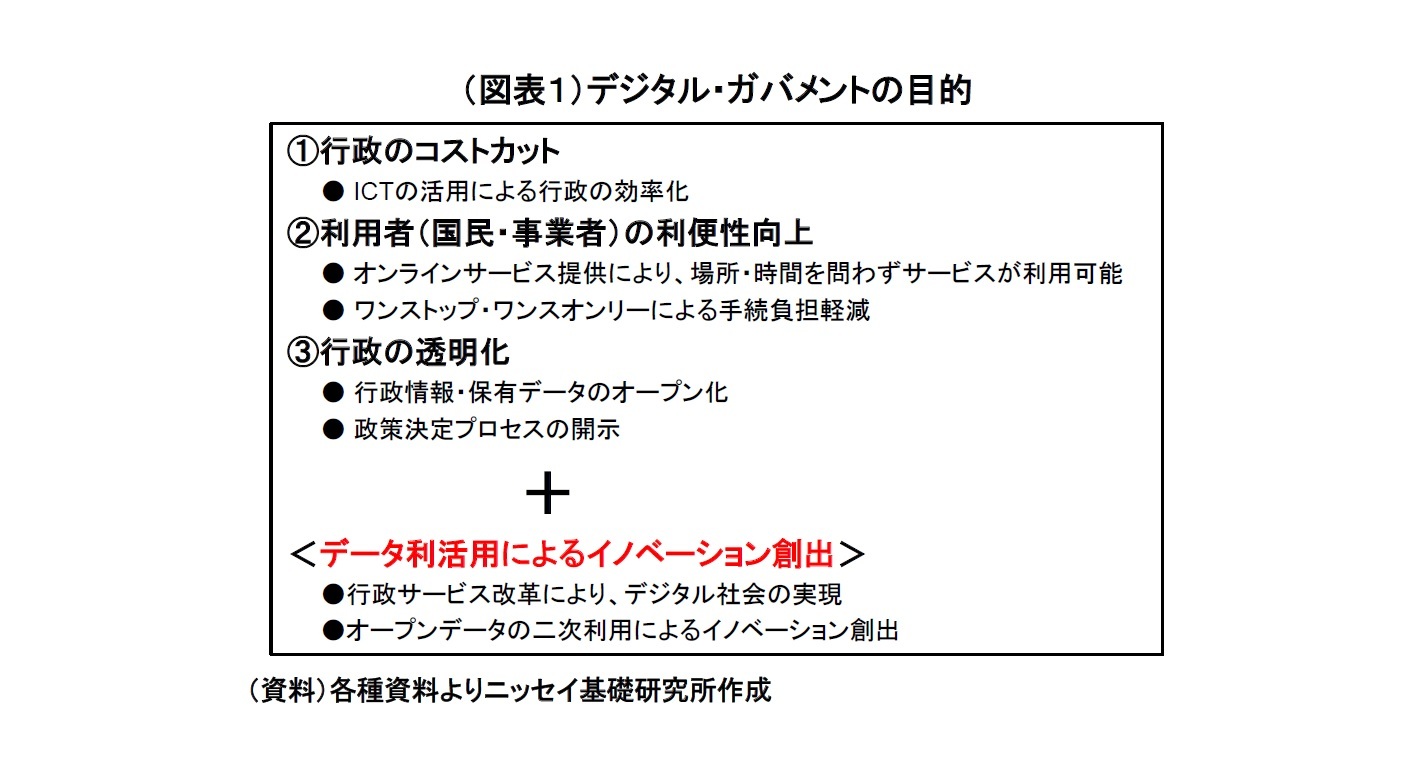

2――デジタル・ガバメント実現の目的~当初目的は進化し、成長戦略にも

第一に、行政のコストカットである。国・地方の財政状況が非常に厳しい中、人口減少により過疎化が進み、現在の行政サービスの質を維持することが重荷になりつつある。そうした中、デジタル技術を活用し、行政内での情報処理の効率化や、オンライン手続による対面サービスの縮小などを通じ、コストを抑えつつサービスを維持するための行政改革は急務である。

第二に、利便性の向上だ。国民生活・事業者の多様化により、求められる行政サービスも多岐にわたる。情報管理のデジタル化やオンライン手続を可能とすることで、24時間、どこにいても行政サービスが受けられるなどの利便性向上に向けた取組みが進められている。

そして第三に、行政の透明化だ。民間であれば競争を通じて、消費者に支持されない会社や製品は淘汰されるが、行政はこうした競争がなく、サービスの提供主体は原則として同一である。そうした中において、より公正かつ適切な政策決定が行われるように、国民へ広く情報を開示し、政策決定のプロセスを透明化することが必要だ。ICTの普及・拡大により、大規模に透明性を高めることが出来るようになる。

さらに、最近では、成長戦略としての意味合いがより強まってきている。2018年7月に策定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、目指す社会像の1つに「官民を問わず、データやサービスが有機的に連携し、新たなイノベーションを創発する社会」とある。デジタル・ガバメントの実現は単にコストカットや、デジタル化の進展に伴ったICTツールの実装という目的から、データの利活用により、新たなイノベーションを起こすために必要不可欠な成長戦略へと進化していると言える(図表1)。

3――日本のデジタル・ガバメントへの評価

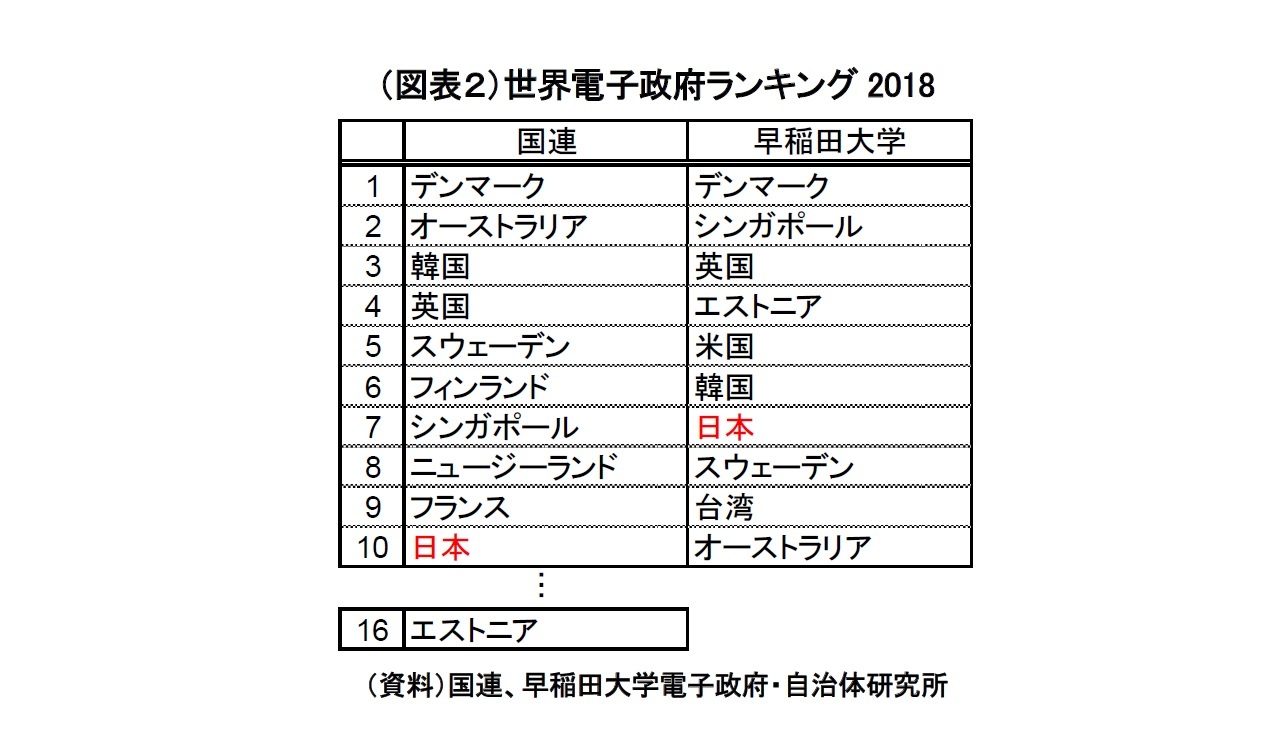

日本のデジタル・ガバメントへの評価は意外にも高い。国連「世界電子政府ランキング2018」では、日本は世界10位、早稲田大学電子政府・自治体研究所「早稲田大学世界電子政府進捗度ランキング調査2018」では、7位に位置している(図表2)1。政府のデジタル・ガバメント実現に向けた取組み計画の策定や、政府CIO制度2といった各府省横断的な推進体制が高い評価を得ている。

しかし、日本の行政デジタル化が、世界に先駆けて進んでいるとの実感はそれほど沸かないのではないだろうか。デジタル国家と言われてまず頭に浮かぶのは、エストニアやデンマーク、韓国などだ。例えば、エストニアでは、インターネット投票による国政選挙や、行政が作成した書類にネット署名するだけの税務申告など、日本にはないデジタル行政サービスが数多くある。しかし、日本は国連のランキングではエストニアよりも上位に位置し、その他の調査などでも電子政府先進国と呼ばれる国と遜色ない評価を得ている。

1 国連の調査は、ベンチマークとして「オンライン・サービス」、「通信インフラ」、「人的資本」の3つの個別指標を算出し、その指標を基にした「電子政府発展度指標」によりランキングを作成している。一方で、早稲田大学の調査では、個別指標は10項目で、「ネットワークインフラの充実」、「行政管理の最適化」、「オンライン・サービス内容」、「ホームページの利便性」、「政府CIOの活躍度」、「電子政府普及振興」、「市民の電子参加」、「オープン・データ活用」、「サイバーセキュリティ能力」、「先端技術の活用」によりランキングを作成している。対象国数は、国連が193カ国、早稲田が65カ国。

2 政府CIOポータルによると、CIOは「Chief Information Officer」、「Chief Intelligence Officer」、「Chief Innovation Officer」と定義され、これまでの情報システムの最適化に加えて、組織や部門を越えて企業グループ全体を俯瞰した、経営の変革を推進する主導的役割が求められている。政府CIOは、政府CIO法により規定され、府省横断的な計画の策定などが役割として挙げられる。

早稲田大学の調査の内訳をみてみると、日本は「政府CIOの活躍度」や、「電子政府普及振興」といったデジタル・ガバメント実現のための取組み項目で高く評価されている一方で、「市民の電子参加」の評価は低く、国民への浸透という面で他国に劣る。

「デジタル・ガバメント実行計画」で反省が述べられているように、過去の国の行政サービスデジタル化は、手段のひとつにしか過ぎないオンライン化自体が目的となってしまっていた。利用者目線を欠くことで利便性が伴わず、一部の手続においては利用率がほとんど上がらなかった。

また、国の行政サービスはある程度デジタル化が進んでいるが、国民がより身近に使用する地方自治体サービスのデジタル化進捗には大きな格差が生じてしまっている。マイナンバーカードを利用したコンビニでの各種証明書取得は、全市町村の3 割程度しか対応していない。そういった、デジタルサービスの実用性や範囲が狭いためか、個人がデジタル行政サービスを利用するための肝となるマイナンバーカードは、交付開始から3年経ったにもかかわらず普及率は12.2%3と低調だ4。

また、事業者へのサービス提供についても遅れをとっている。政府は2013年の「日本再興戦略」で、立地競争力強化の指標として世界銀行による「ビジネス環境ランキング」で、日本を先進国で2013年の15位から2020年までに3位以内を目指す目標を掲げた。しかし、2018年10月の発表によると、24位に順位を落としている。法人設立や、不動産登記などの行政手続の項目の評価が低い。他国では法人関係の手続のデジタル化や簡素化を進めることで、利便性向上に努めている。

3 平成30年12月1日時点

4 清水仁志「マイナンバーカード普及の課題」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2018/12/04)

4――今後~利用者目線での断行

1|利便性の向上

利便性向上のためには、デジタルサービス自体の拡充と、そのサービスへのアクセス手段の確保の2つが重要だ。

デジタルサービス拡充は、「デジタル化3原則5」に基づき、個々の手続の簡素化を進めるとともに、国民の利用頻度がより高い地方自治体や民間へのサービス範囲拡大を積極的に進めるべきだ。そのためには、利用範囲を厳格に規定しているマイナンバー法の改正などを通じ、民間企業が参加しやすい環境を整えることが求められる。

デジタルサービスへのアクセス手段は、公的電子証明書を内蔵したマイナンバーカード普及への取組みを一層加速させることに加え、スマホへの電子証明書の内蔵など、出来るだけ簡易な形で公的電子証明手段の確立を進めなければならない。

5 デジタル化3原則は、個々の手続が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト」、民間サービスも含め、どこでも一か所でサービスが実現する「コネクテッド・ワンストップ」、一度提出した情報は、再提出不要という「ワンスオンリー」である。

情報の伝達・加工・共有を容易にするデジタル化は、監視社会や、情報漏えいへと繋がる恐れがある。たとえ利便性が向上したとしても不信感からデジタルサービスが使われなければ意味がない。過去、ポイントカードの情報を利用者に無断で警察が取得したなど、国の事件や行為に対しての不信感が生まれている。既に慣れている行政サービスを変えていくことに対する利用者のアレルギー反応もあるだろう。政府はそうしたデジタル化への国民の不信感を受け止め、適切な情報管理システムと、信頼してもらえるような真摯な取組み姿勢が必要だろう。

3|迅速な計画の実行、断行

デジタル・ガバメント実現は早急に断行されなければならない。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」によると、2040年には、高齢化率が40%を超える自治体が約5割に達する。人口減少・高齢化の下での行政サービス維持、ビジネス環境変化への対応は、今直面している問題だ。しかしながら、コストカット政策は得票率上昇に結びつきにくいため、利用者に直接関係が深い領域のデジタル化の流れは遅い。政府は、増加する高齢者のデジタル・デバイド6や、利用者の信頼獲得に配慮しつつ慎重にデジタル化を進める必要はあるが、進めるときは一気にという思い切った政治の決断を下さなければならない。中途半端な改革はむしろ逆効果ともなる。紙とデジタルの両立はそれぞれ単独に比べて大きなコストがかかる。

3月15日にデジタル手続法案が閣議決定された。死亡・相続、引越し等におけるワンストップサービスが順次開始される見込みだ。また、今年の骨太の柱の1つに、次世代型行政サービスが盛り込まれる可能性が高いなど、デジタル・ガバメント実現への潮流は強まっている。これを皮切りにデジタル・ガバメント実現に向けた取組みの一層の加速を期待したい。

6 インターネット等情報通信技術を利用出来る者と出来ない者との間に生じる格差。特に高齢者や低所得者といったITを利用できない層が取り残されていく状態が危惧される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年05月13日「研究員の眼」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【デジタル・ガバメントに向けた取組み-政府の取組みは進むも、国民への浸透は進まず】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

デジタル・ガバメントに向けた取組み-政府の取組みは進むも、国民への浸透は進まずのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!