- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- マイナンバーカード普及の課題-マイナンバーカードはデジタル国家への礎となるか

マイナンバーカード普及の課題-マイナンバーカードはデジタル国家への礎となるか

清水 仁志

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、デジタル国家の土台となるマイナンバーカード普及の課題について考えてみたい。

1 業務改革(BPR)の徹底とデジタル化の推進により利用者中心の行政サービスを実現するために、オンライン化の徹底及び添付書類の撤廃について定めた法案

2 全ての国民がIT利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会

2――デジタル国家とマイナンバーカードの電子証明書

デジタル化におけるオンライン手続を安全に行う基盤として重要なのが「電子証明書」だ。電子証明書とは、インターネット上などでの身分証明書のことで、これを使うことにより、なりすましを防ぎ、安全なオンライン手続を可能とする。電子証明書を利用する際には、電子証明書が格納されたマイナンバーカード等の実物が手元になければならないため、「ID+PW」等の情報のみのキーに比べセキュリティレベルが高い。そのため、行政サービスのような重要な情報を伴う手続の際などにセキュリティとして使用される。

ただ、その普及は、道半ばだ。政府は、デジタル国家の基盤として、電子証明書機能を格納しているマイナンバーカード発行を促しているが、2018年7月1日時点で、マイナンバーカードの申請を行い手元に持っている個人は11.5%(1,467万枚)と極めて少ない。2018年度末に8,700万枚を交付するという当初の予定を大きく下回っている状況だ。

3――マイナンバーとマイナンバーカード

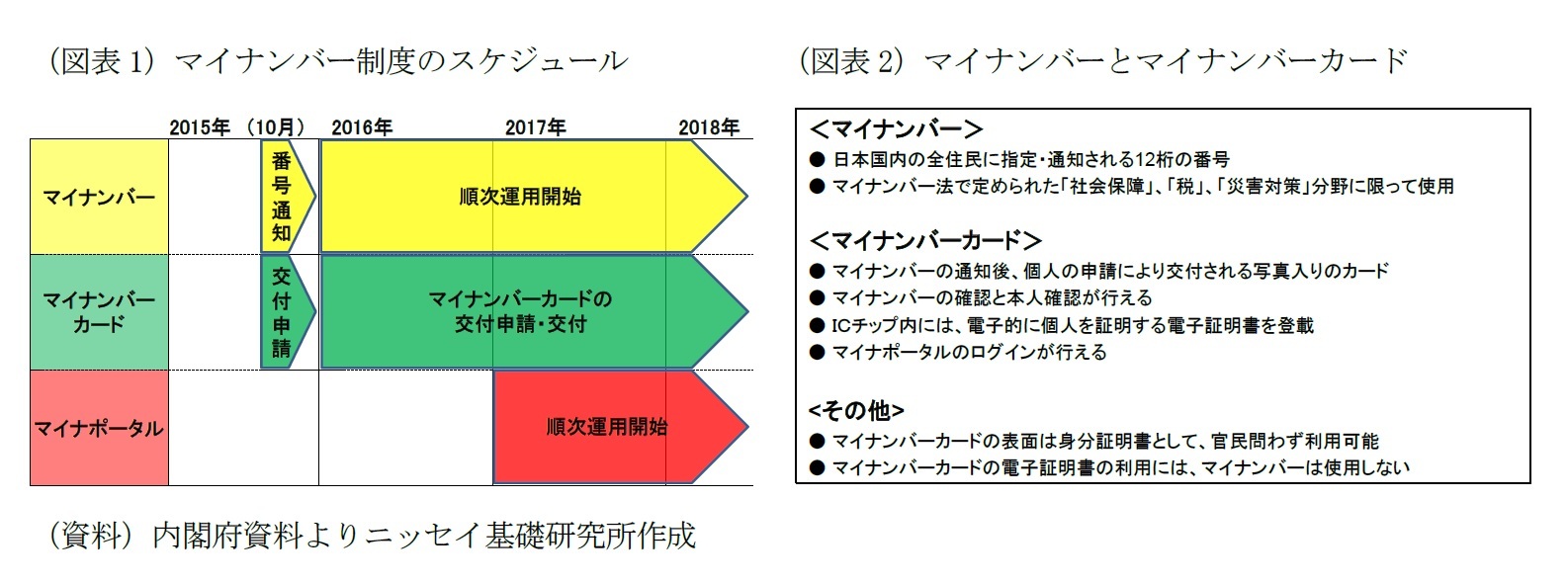

2015年10月以降、住民票を有する全ての人にマイナンバーが通知され、また、個人の申請によりマイナンバーカード(個人番号カード)が交付される(図表1)。マイナンバーカードの券面には、マイナンバーに加え、基本の4情報(氏名、住所、生年月日、性別)、顔写真などが記載されており公的な本人確認書類として利用可能となった。また、カードには、上述したインターネット上での身分証明書である「電子証明書3」機能が格納されており、行政サービスなどをオンラインで手続する際に使われる(図表2)。

3 マイナンバーカードの電子証明書には、インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることを証明する「利用者証明用電子証明書」と、インターネットで電子文書を送付する際などに本人が文書を作成したことを証明する「署名用電子証明書」の2つが存在する

4――マイナンバーカード普及への課題

1|電子証明書機能を利用したメリット

マイナンバーカードの電子証明書機能による公的個人認証サービスを使用することで様々なオンラインサービスを受けることが出来る。例えば、国税に関する手続きについてはe-Tax が使え、各種証明書の取得の際には、役所まで足を運ばなくてもコンビニで手続することも出来る。また、三菱UFJ銀行では、マイナンバーカードの電子証明書を用いることで、住宅ローンの契約をオンライン上で出来るようにするなど、民間サービスへの利用拡大も進んでいる。

2|本人確認書類としてのメリット

マイナンバーカードは物理的な本人確認書類となる。しかし、日本の場合、16歳以上人口の約75%が保有している運転免許証が、多くの場合本人確認書類として使用されている。最近では運転免許証を取得しない若者、自主返納する高齢者の増加もあり、今後は運転免許取得前の年齢も含め、全ての人が使える公的身分証明書としてのマイナンバーカードの役割は増していくと考えられるが、現時点では、マイナンバーカードの本人確認書類としての機能によるメリットは一部の人に限定されている。

3|セキュリティ面のデメリット

マイナンバーカードを発行することで、カードの紛失等によるマイナンバーの流出および、マイナンバーカード不正利用のリスクが少なからず増大する。マイナンバーカードだけでは、そこに含まれている情報以外は漏洩しないが、パスワードも知られてしまうと、オンライン上の個人情報まで抜き取られてしまう恐れが生じる。

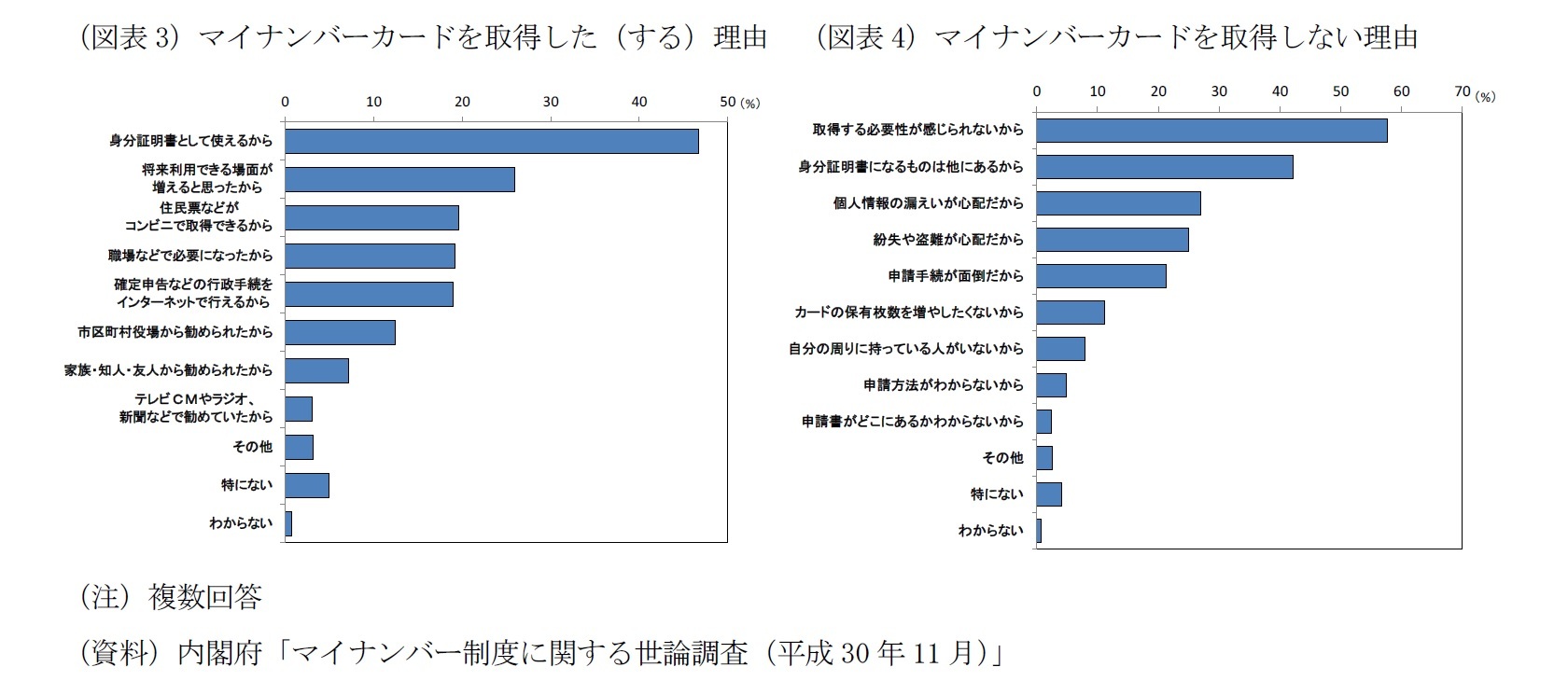

12月3日に公表された内閣府「マイナンバー制度に関する世論調査(平成30年11月)」によると、マイナンバーカードを取得した(する)理由として一番多かったのが、「身分証明書として使えるから(46.7%)」であった(図表3)。同様に、マイナンバーカードを取得しない理由では、「取得する必要性が感じられないから(57.6%)」に次いで、「身分証明書になるものは他にあるから(42.2%)」だった(図表4)。多くの人が運転免許証を持っている中、マイナンバーカードを普及させることができるかどうかは、電子証明書機能によるメリットが充実するかにかかっているといえる。

上記のメリットを享受する環境づくりに加え、マイナンバーカードへの、国民の正しい理解を促すことも重要だ。生命保険協会の調査5によると、マイナンバーカードの内容を知っていると答えた割合は63.7%だが、マイナンバーカードで利用できる公的認証サービスについて内容を知っている人は31.3%に留まっている。マイナンバーカードについて知っているようで、具体的な利用方法を理解している人は少ない。

また、マイナンバー自体に後ろ向きな人も一定数いることが想定される。様々な手続でマイナンバーの提示が求められ、わずらわしさを感じている人も少なくないだろう。監視社会、個人情報漏えいによる被害などに繋がるという懸念の声も多いようだ6。その結果、マイナンバーとは直接関係のない電子証明書機能を有したマイナンバーカードについても、その名称から普及の弊害となっている可能性がある。政府は、単に「マイナンバーカードの活用」と説明するのではなく、様々な機能が搭載されているマイナンバーカードのどの機能を活用するのかを丁寧に説明しなければならない。デジタル国家を目指すにあたり重要な電子証明書機能自体には、マイナンバーは利用されない。マイナンバーの使用の有無を明確に説明することで、国民がマイナンバーに対して抱いている不安を払拭することが重要だ。

4 内閣府「マイナンバー制度に関する世論調査(平成30年11月)」、複数回答

5 一般社団法人生命保険協会『高齢者に配慮した取組みの推進に関する提言書-「マイナンバー制度の民間利活用」への提言』

6 内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査(平成27年9月)」

5――おわりに

マイナンバーカードの電子証明書機能はデジタル国家への土台であり、日本の社会問題を解決するための重要な鍵となる。マイナンバーカードの普及のためには、マイナンバーカードの電子証明書機能で利用できるサービスの更なる拡充を行うことに加え、国民の理解を促すことが重要だ。制度やカードの機能が非常に複雑であるため、丁寧な説明をすることで不信感を払拭する必要がある。また、それでも普及が進まないようであれば、一部の国のようにマイナンバーカード発行の義務化や、マイナンバーカード以外の別の手段を主軸とし、デジタル国家を目指すことも考える必要があるのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2018年12月04日「研究員の眼」)

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マイナンバーカード普及の課題-マイナンバーカードはデジタル国家への礎となるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マイナンバーカード普及の課題-マイナンバーカードはデジタル国家への礎となるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!