- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策-儲かる農業の実現、アグリテックが転機に

2020年07月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3-4|自然環境の問題

インドの気候は熱帯または亜熱帯モンスーン地域に属しており、農地に水を供給できれば年2回(雨季のカリフ作、乾季のラビ作)の耕作が可能であるが、農産物の生育は熱波や干ばつ、洪水などに左右されがちである。

インドの気候は熱帯または亜熱帯モンスーン地域に属しており、農地に水を供給できれば年2回(雨季のカリフ作、乾季のラビ作)の耕作が可能であるが、農産物の生育は熱波や干ばつ、洪水などに左右されがちである。

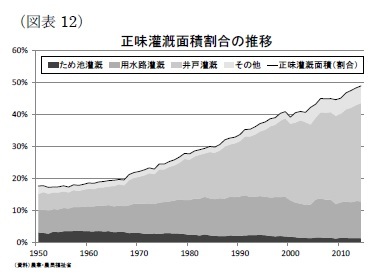

雨季の南西モンスーンは年間降雨量の70%以上をもたらしており、モンスーンの不調は農作物の生育に大きな影響を及ぼす一方、乾季作は降水量が非常に少ない。このため、インドで農業を行うには灌漑が不可欠とされる。「緑の革命」以降、灌漑整備は地下水を利用した井戸灌漑を中心に着実に進んできたが、普及率は農地面積の約半分に止まる(図表12)。こうした灌漑が整備されていない地域は天水農業となっており、天候に左右される不安定な農業経営を強いられている。

雨季の南西モンスーンは年間降雨量の70%以上をもたらしており、モンスーンの不調は農作物の生育に大きな影響を及ぼす一方、乾季作は降水量が非常に少ない。このため、インドで農業を行うには灌漑が不可欠とされる。「緑の革命」以降、灌漑整備は地下水を利用した井戸灌漑を中心に着実に進んできたが、普及率は農地面積の約半分に止まる(図表12)。こうした灌漑が整備されていない地域は天水農業となっており、天候に左右される不安定な農業経営を強いられている。灌漑が整備されている地域では、貯水意識が欠如しているために過剰に地下水を汲み上げた結果、地下水位が低下し、枯渇する恐れが高まってきているほか、塩害などの土壌汚染も広がってきている。

4――インド政府の農業政策

インドは連邦制を採用しており、農業や土地政策をはじめとした多くの分野で州政府に自治権が認められているため、中央政府の独断で農業政策を推し進めることはできない。しかしながら、中央政府は体系的な農業政策を提示した上で、スポンサーとして資金を提供し、州政府を通じて政策を実行することが可能である。

以下では、まずインドの伝統的な農業政策である公的分配システムと農業投入財政策の概要と問題点を整理した上で、モディ政権が進めた農業政策と農民の間で高まる批判について述べることとする。

4-1|伝統的な農業政策

インドは1940年代のベンガル飢饉などの食糧危機の経験から、政府が古くから食料自給の達成に向けて注力しており、1950年代には農地改革と灌漑、電力への大規模投資を実施した。1960年代後半には公的分配システム(Public Distribution System: PDS)を開始した。PDSは食糧流通政策の根幹であり、現在では農家に対して作物価格を保証する一方、消費者に対して安定した価格で提供する機能を果している。また「緑の革命」の普及期には、高収量品種や化学肥料、灌漑、電力など農業投入財の利用を促すために政府が補助金をつけたことが、その後の飛躍的な生産の増加に重要な役割を果たしてきた。

(公的分配システム)

インドの農業政策のなかでも、食料供給政策の根幹をなすものが公的分配システム(PDS)である。現在、PDSは政府が米や小麦等の必需品7を買い上げて市場価格よりも低い価格で貧困層に提供する制度となっており、主に(1)貧困層に対する食料の安全供給、(2)生産者に対する買い上げ価格の保証、(3)政府が緩衝在庫を保有して不測の事態に備え、食料の供給と市場価格を安定化させることを目的として行われている。

以下では、まずインドの伝統的な農業政策である公的分配システムと農業投入財政策の概要と問題点を整理した上で、モディ政権が進めた農業政策と農民の間で高まる批判について述べることとする。

4-1|伝統的な農業政策

インドは1940年代のベンガル飢饉などの食糧危機の経験から、政府が古くから食料自給の達成に向けて注力しており、1950年代には農地改革と灌漑、電力への大規模投資を実施した。1960年代後半には公的分配システム(Public Distribution System: PDS)を開始した。PDSは食糧流通政策の根幹であり、現在では農家に対して作物価格を保証する一方、消費者に対して安定した価格で提供する機能を果している。また「緑の革命」の普及期には、高収量品種や化学肥料、灌漑、電力など農業投入財の利用を促すために政府が補助金をつけたことが、その後の飛躍的な生産の増加に重要な役割を果たしてきた。

(公的分配システム)

インドの農業政策のなかでも、食料供給政策の根幹をなすものが公的分配システム(PDS)である。現在、PDSは政府が米や小麦等の必需品7を買い上げて市場価格よりも低い価格で貧困層に提供する制度となっており、主に(1)貧困層に対する食料の安全供給、(2)生産者に対する買い上げ価格の保証、(3)政府が緩衝在庫を保有して不測の事態に備え、食料の供給と市場価格を安定化させることを目的として行われている。

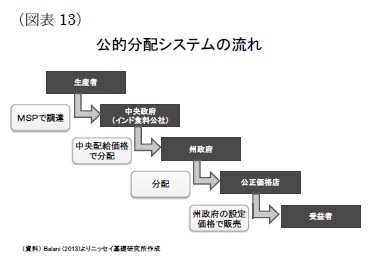

PDSの流れとしては、まず政府が最低支持価格(Minimum Support Price:MSP)を設定8し、インド食料公社(Food Corporation of India : FCI)が生産者から穀物を買い上げることになる(図表13)。なお、生産者は市場価格と政府の買い上げ価格を比べて販売先を決め、FCIに無制限に穀物を買い取ってもらうことができる。次に、政府は買い上げた穀物を州政府に売り渡す際の中央配給価格(Central Issue Price:CIP)を決定し、各州政府は決められた数量を上限として穀物を購入する。その後、各州政府が流通・小売業者のマージンを考慮して配給対象者への売渡価格を決定し、公正価格店(Fair Price Shops:FPS)を通じて低価格で配給される。なお、PDSの配給対象者は、世帯所得の水準により貧困線以上(Above Poverty Line : APL)と貧困線以下(Below Poverty Line : BPL)、そしてBPLのなかでも最貧困(Antyodaya Anna Yojanna : AAY)の3つに分類され、売渡価格はカテゴリー毎に異なる。

PDSの流れとしては、まず政府が最低支持価格(Minimum Support Price:MSP)を設定8し、インド食料公社(Food Corporation of India : FCI)が生産者から穀物を買い上げることになる(図表13)。なお、生産者は市場価格と政府の買い上げ価格を比べて販売先を決め、FCIに無制限に穀物を買い取ってもらうことができる。次に、政府は買い上げた穀物を州政府に売り渡す際の中央配給価格(Central Issue Price:CIP)を決定し、各州政府は決められた数量を上限として穀物を購入する。その後、各州政府が流通・小売業者のマージンを考慮して配給対象者への売渡価格を決定し、公正価格店(Fair Price Shops:FPS)を通じて低価格で配給される。なお、PDSの配給対象者は、世帯所得の水準により貧困線以上(Above Poverty Line : APL)と貧困線以下(Below Poverty Line : BPL)、そしてBPLのなかでも最貧困(Antyodaya Anna Yojanna : AAY)の3つに分類され、売渡価格はカテゴリー毎に異なる。

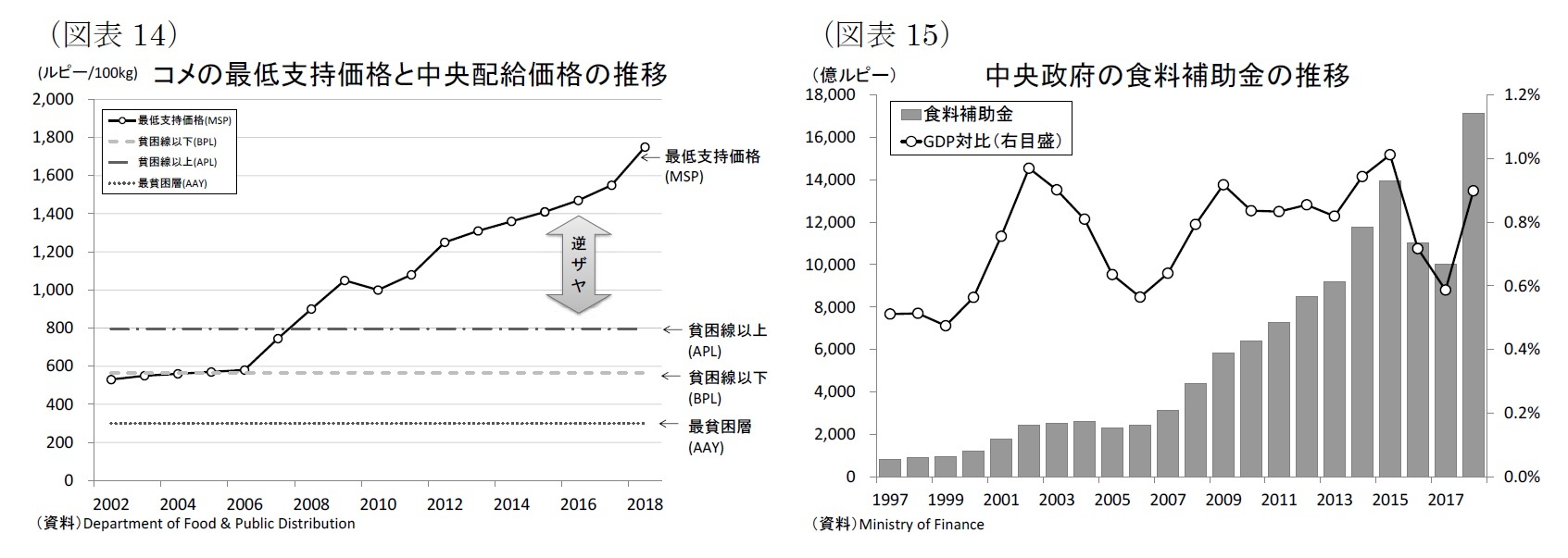

当初、PDSは食料不足(食糧安全保障)に対処する狙いで始まった制度であるが、現在は農家の生産意欲を高めることも重要な目的となっている。政府は農家の所得保証としてMSPを引き上げる一方、貧困層に食料を行き渡せるためにCIPを低く据え置いている(図表14)。このため、FCIの売上と農作物の買い上げや輸送、在庫管理などにかかる諸費用との差額はマイナスになり、政府の財政負担(食料補助金として計上)となっている。現在、食料補助金はGDPの1%弱の規模で推移しており、他の農業・農村政策を打ち出す余地を狭めている(図表15)。

PDSを通じて調達される作物は米や小麦など一部の作物に限られているために、農家は政府の価格保証のある作物の栽培に固執し、政府は必要以上にコメや小麦の在庫を抱えてしまいがちである。また野菜や果物など調達されない作物を生産する農家にとってPDSは保護政策として機能していないことも公平性に欠けると言えるだろう。

このほか、PDSは農作物の消失や横流し、州政府が配給対象を正しく判定できていないといった運営上の問題も指摘されている。

PDSを通じて調達される作物は米や小麦など一部の作物に限られているために、農家は政府の価格保証のある作物の栽培に固執し、政府は必要以上にコメや小麦の在庫を抱えてしまいがちである。また野菜や果物など調達されない作物を生産する農家にとってPDSは保護政策として機能していないことも公平性に欠けると言えるだろう。

このほか、PDSは農作物の消失や横流し、州政府が配給対象を正しく判定できていないといった運営上の問題も指摘されている。

7 PDSの対象品目には,米と小麦に加えて雑穀や豆類、砂糖、灯油などが含まれる。

8 MSPは、農業費用価格委員会(Commission for Agricultural Costs and Price : CACP)の勧告を受けて、政府が農家の生産意欲を高めるための価格水準や備蓄見通し、貧困層への分配に必要な量などを勘案して決定し、収穫前(カリフ作は9月頃、ラビ作は3月頃)に公表される。

(農業投入財政策)

更なる農地の拡大が見込めないインドで農業生産量を増やすには、単収の増大が不可欠とされる。「緑の革命」では、高収量品種に必要な化学肥料や灌漑整備、電力などの農業投入財にかかる農家の負担を軽減するべく、政府が補助金の支給を拡大させた。

更なる農地の拡大が見込めないインドで農業生産量を増やすには、単収の増大が不可欠とされる。「緑の革命」では、高収量品種に必要な化学肥料や灌漑整備、電力などの農業投入財にかかる農家の負担を軽減するべく、政府が補助金の支給を拡大させた。

例えば、肥料補助金は肥料会社が市場よりも低い価格で農家に販売する代わりに、中央政府が製造原価に一定の利潤を乗せた基準価格との差額を支払う仕組みとなっている。また灌漑補助金は用水路灌漑の利用にかかるコストと農家の支払った使用料の差額を州政府が負担する仕組みである。そして電力補助金は農家に農業用(主にポンプを利用する管井戸灌漑用)の電力を低価格(一般的に固定価格)で提供し、配電会社に対して不足分の一部を州政府が支払う制度となっている9。

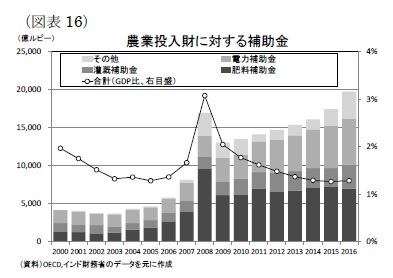

例えば、肥料補助金は肥料会社が市場よりも低い価格で農家に販売する代わりに、中央政府が製造原価に一定の利潤を乗せた基準価格との差額を支払う仕組みとなっている。また灌漑補助金は用水路灌漑の利用にかかるコストと農家の支払った使用料の差額を州政府が負担する仕組みである。そして電力補助金は農家に農業用(主にポンプを利用する管井戸灌漑用)の電力を低価格(一般的に固定価格)で提供し、配電会社に対して不足分の一部を州政府が支払う制度となっている9。こうした投入財に対する各種補助金は多くの農家が恩恵を享受できるメリットがある一方、コスト意識が希薄になって使い過ぎてしまう問題がある。農業投入財の使い過ぎは、政府の財政負担(GDP比で1%超(図表16))を必要以上に拡大させることは勿論、土壌劣化や環境破壊、地下水枯渇といった農業の持続可能性に対するリスクを高めているとも指摘されている。

9 灌漑補助金と電力補助金は主に州政府の負担

4-2|モディ政権の農業政策

モディ首相はグジャラート州首相時代、安定した電力を農家に供給すると共に、広範囲な流域開発による治水などを通じてグジャラート州の農業生産を向上させた実績があり、この手腕をインド全土で展開することを国民は期待した。現にモディ政権は採算を取ることが難しい農業を商業的で持続可能なものにするべく、数多くのイニシアチブを打ち出してインド農業が抱える構造的な問題の解消に取り組んでいる。以下では、主な取組みとして電子国営農業市場(eNAM)、首相作物保険プログラム(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : PMFBY)、土壌健康カードスキーム(Solid Health Card Scheme : SHC)、農地リース法案の動向を紹介する。

モディ首相はグジャラート州首相時代、安定した電力を農家に供給すると共に、広範囲な流域開発による治水などを通じてグジャラート州の農業生産を向上させた実績があり、この手腕をインド全土で展開することを国民は期待した。現にモディ政権は採算を取ることが難しい農業を商業的で持続可能なものにするべく、数多くのイニシアチブを打ち出してインド農業が抱える構造的な問題の解消に取り組んでいる。以下では、主な取組みとして電子国営農業市場(eNAM)、首相作物保険プログラム(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : PMFBY)、土壌健康カードスキーム(Solid Health Card Scheme : SHC)、農地リース法案の動向を紹介する。

(農産物市場の改善に向けた方策)

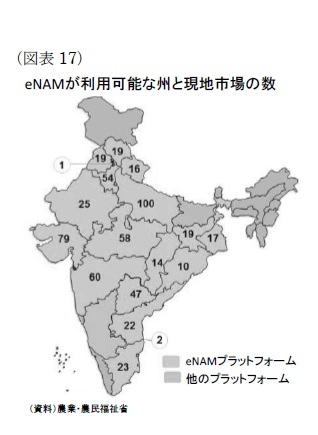

(農産物市場の改善に向けた方策)農産物市場の非効率性の問題に対しては、多くの計画が試みられているが、最もインパクトが大きいとみられるものが、2016年4月に開始した農産物卸売りポータルサイト国営電子農業市場(eNAM)である。現在eNAMは全16州にある585箇所の農産物卸売市場とインターネットで繋がっており、青果物をはじめ、穀物や豆類、スパイス類など124品目の取引ができる(図表17)。買い手が全国規模に広がることで現地市場に比べて貯蔵・輸送コストがかさむ一方、著しく低い価格で落札される可能性が低くなる。また複数の仲買人を介する必要がなくなるために、農家にとってムダな仲介コストが大きく削減されるメリットがある。また農家は実勢価格を確認できるため、透明性の高い取引が行われる仕組みとなっている。インド政府は、2018年末時点で約1,300万の農家がeNAMに登録、2,250万トンの農産物が取引され、約640万の農家が利益を得たと報告している。もっともeNAMは全29州のうち13州が認めておらず、真の意味で全国規模にはなっていない。また取引ライセンスの取得や等級付けの人員不足、品質保証がない商品への不安など問題点も指摘されている。こうした問題に対処していくことができれば、eNAMの普及が早まり、市場の厚みが増していくだろう。

更に政府は、2018年度予算で全国に22,000存在する農村のハット(定期市)をアップグレードしてeNAMと繋がった農村農業市場(Gramin Agriculture Markets:GrAMs)を設立することを公表した。GrAMsはAPMCの規制が免除されるため、農民が直接野菜を消費者に販売することができるようになる。つまり、仲介コストをゼロにすることができるため、これまで以上に農家の収入増が期待できそうだ。

(自然環境への対応策)

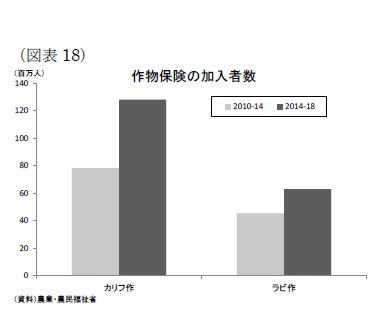

(自然環境への対応策)干ばつや洪水による作物被害リスクに対して、政府は農業保険を普及させることにより自然災害や疫病から農家を守るため、2016年2月に首相作物保険プログラム(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : PMFBY)を開始した。農民はカリフ作物に2.0%、ラビ作物に1.5%の低率の保険料を支払い、残りの費用は州政府と中央政府によって分担され、政府補助金に上限はない。大多数の農家は農業融資を受ける際に自動的にPMFBYに加入となる。作物保険の加入者数は前政権期と比べてカリフ作が64%増加、ラビ作が39%増加しており、農業経営の安定が図られたものとみられる(図表18)。しかし、PMFBYは被害認定の収穫量の基準が低く設定されているために保険金額が期待外れになることや作物の適用範囲が限定されていること、保険金の支払いが遅くなりがちといった問題点も指摘されている。2017年のカリフ作の保険加入者数は2016年から減少しており、制度を見直しする必要がありそうだ。

水資源の有効利用に向けては、インド政府はマイクロ灌漑の普及を促進すべく、2016年に首相農業灌漑プログラムPradhan Mantri Krishi Sinchai Yajana(PMKSY)に着手した。単位水量当たりの収量拡大を目指し、マイクロ灌漑整備用の基金を前政権から倍増(約1,046億ルピー)してスプリンクラーや点滴灌漑の導入を支援している。モディ政権期(2014-18年)におけるマイクロ灌漑は287万ヘクタールとなり、前政権(2010-14年)の230万ヘクタールから24%増加した。ただし、マイクロ灌漑は導入コストが高いため、地下水位の低下に悩まされる地域に支援を限定するなど予算を有効利用する必要がある。

土壌劣化の問題に対しては、インド政府が2015年2月に土壌健康カード(SHC)を開始した。同スキームは、各農地の土壌サンプルを分析して土壌成分や水分量を土壌健康カードにまとめ、農家が分析結果と必要な栄養素の適正量を無料で確認できるようにすることによって適正な肥料の使用を促す仕組みだ。インドは国土が広大で気候も多様なため、地域ごとの土壌の性質が異なっており、SHCの利用により生産コストの削減や収量拡大に繋げることができる。第2期(2017-2018年度)の土壌健康カードでは、2019年4月21日時点で約8,500万世帯の農家をカバーしており、このうち約7割の農家がインターネットで確認、または土壌健康カードが配布されている。

(農業の経営規模の拡大に向けた方策)

政府は農業の経営規模を拡大させるべく、農地リースの普及を目指している。現状では、農地リースを認める州政府は一部を除いて存在しない。そこで政府は2016年に農地リースを認める法案を策定し、州政府に同法案の成立を促している。農地リースが認められれば、余剰労働力を抱える農家の生産拡大が見込めると共に、フォーマルな金融機関からの融資を受けやすくなるほか、保険加入も進むと期待されている。しかしながら、インドには農地の保有上限の規制や土地所有者を容易に特定できない土地登記の問題があり、農地の流動化や集積は容易には進まないであろう。

政府は農業の経営規模を拡大させるべく、農地リースの普及を目指している。現状では、農地リースを認める州政府は一部を除いて存在しない。そこで政府は2016年に農地リースを認める法案を策定し、州政府に同法案の成立を促している。農地リースが認められれば、余剰労働力を抱える農家の生産拡大が見込めると共に、フォーマルな金融機関からの融資を受けやすくなるほか、保険加入も進むと期待されている。しかしながら、インドには農地の保有上限の規制や土地所有者を容易に特定できない土地登記の問題があり、農地の流動化や集積は容易には進まないであろう。

(2020年07月16日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策-儲かる農業の実現、アグリテックが転機に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【インド】農民の困窮とモディ政権の農業政策-儲かる農業の実現、アグリテックが転機にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!