- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 放射線によるがん治療の高度化-放射線医療の現状 (後編)

放射線によるがん治療の高度化-放射線医療の現状 (後編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――放射線治療装置

CT装置において、検査のためのX線発生装置に替えて、小型の直線加速器を設置した構造をしている。治療用の高エネルギーのX線を出しながら寝台が動く。このため、全身照射や全リンパ組織照射を効率的に行うことが可能となる。

(4) サイバーナイフ

定位放射線照射を行なうための装置。高精度の産業用ロボットアームの先端に、小型の直線加速器を搭載している。このロボットアームが、身体の周囲を自由に動くことで、腫瘍への集中的な治療を可能としている。仮に、治療中に、呼吸に合わせて患者の身体が動いても、病巣を追尾してX線を照射する機能(追尾機能)を持っており、複雑な形態の病巣に対しても効率的な治療が可能とされている。

(5) ガンマナイフ

頭部に対して、定位放射線照射を行なうための装置。頭部を覆うヘルメット型の構造物の中に、201個のコバルト-60線源が設置されている。この線源から出る多数のγ線を、脳内の病巣に集中的に照射する。治療の際は、局所麻酔をかけたうえで、頭蓋固定フレームで頭部を固定することで、CTやMRIの画像で病変に正確に照射する。

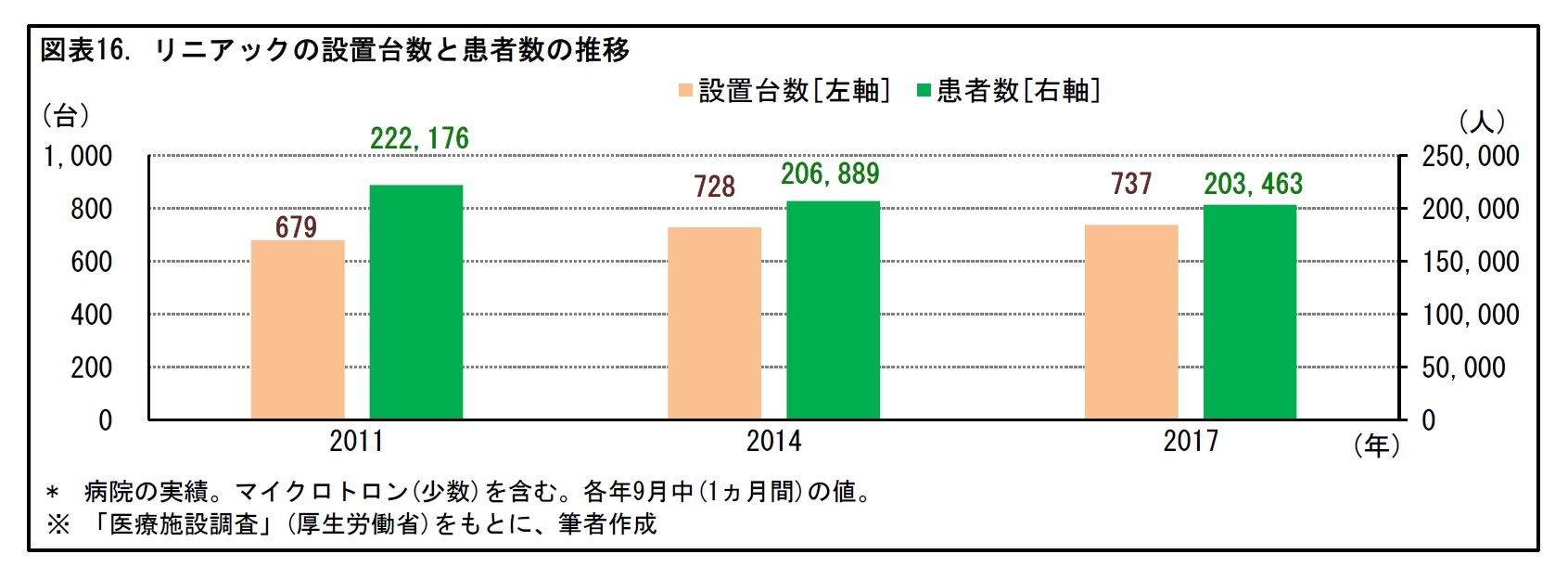

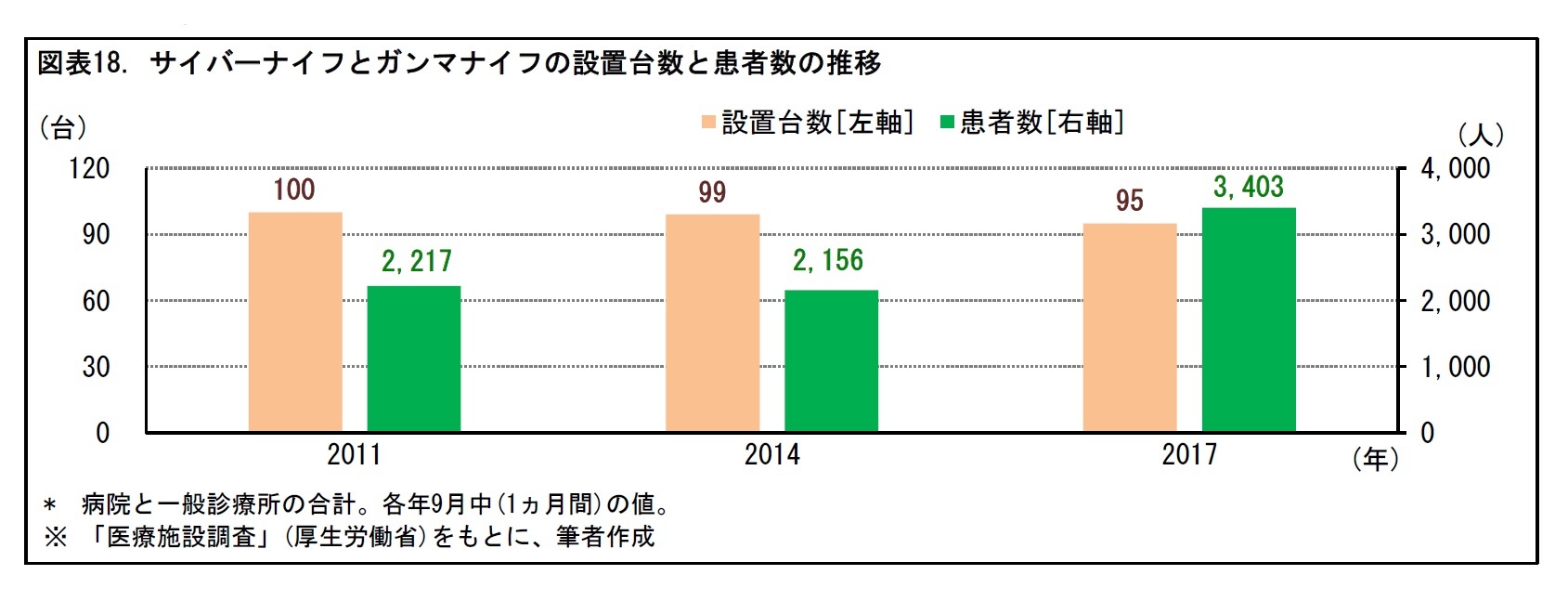

近年、サイバーナイフとガンマナイフの設置台数は、あわせて100台程度で推移している。患者数は、2017年に増加している。

サイクロトロンまたはシンクロトロンという、円形加速器22で作られる陽子線を用いて、治療が行われる。陽子線には、身体の一定の深さで、線量が高くなるブラッグピークという特徴がある(第3章参照)。そこで、このブラッグピークを腫瘍部位に一致させることで、正常組織への線量を抑えつつ、腫瘍部位に線量を集中することができ、効果的な放射線治療が可能となる。

22 サイクロトロンは、一様な磁場を発生させる電磁石とその磁場の中に入れられた加速電極からなる。荷電粒子の軌道は螺旋(らせん)形となる。高エネルギーを得るには磁石を大きくする必要があるが、それには限界がある。シンクロトロンは、磁場をエネルギーの増加に合わせて時間とともに変化させ、軌道半径を一定に保ちながら、粒子を加速させる。荷電粒子の軌道は円形となる。一般には、直径7メートル以上の円形加速器が用いられる。1つのシンクロトロンだけでは、到達エネルギーに限界があるため、何段かの円形加速器で、次々とエネルギーを上げていく「ブースター方式」がとられる場合もある。このため、一定規模の施設が必要となる。

(7) 重粒子線治療装置

シンクロトロンで作られる重粒子線を用いて治療が行われる。陽子線治療装置と同様、ブラッグピークを用いた効果的な治療ができる。重粒子線は、陽子線よりも、ブラッグピークでの線量の上昇が明瞭であるため、正常組織への線量抑制と、腫瘍への線量集中のメリハリの効いた治療効果を上げることができる。

(8) ホウ素中性子捕捉療法装置

まず、体内にホウ素化合物を投与する。腫瘍にホウ素が集積した段階で、エネルギーの低い中性子23を腫瘍に照射する。細胞内でホウ素と中性子が核反応して、α線が発生する。このα線は、飛行距離が短い(0.009ミリメートルほど)ため、主に腫瘍細胞だけに障害をもたらす。なお、ホウ素中性子捕捉療法は、新たな放射線治療法として期待されているが、まだ研究段階にあり、本格的な実用化までには時間を要するとみられている。

23 熱中性子または熱外中性子のこと。中性子は、運動エネルギーに応じて、冷中性子、熱中性子、熱外中性子、低速中性子、中速中性子、高速中性子、超高速中性子(運動エネルギーが小さいほうから並べたもの)に分類される。

7――放射線治療の有害事象

24 照射による発がん(二次がん)の可能性もゼロではない。しかし、喫煙や不健康な生活、発がんウイルス感染などと比較すると、発がんの確率はかなり小さいとされる。近年の放射線治療では、正常細胞への照射を抑制しているため、発がんのリスクは極めて小さいとされる。

通常、放射線治療を開始してから、2、3週目以降に急性期反応が生じる。正常細胞のうち、活発に分裂・増殖するもの、分裂・増殖の期間が長いもの、幼若・未分化なものほど、悪影響が出やすくなる。主な影響は、母細胞の減少・機能障害などで、治療終了後に一定期間を経て回復することが一般的となる。

急性期反応は、粘膜、皮膚、骨髄、腸上皮、生殖腺などにみられる。

2|晩期反応は、回復困難な場合が多い

晩期反応は、照射後数ヵ月以上経ってから生じる。主な症状は、組織の繊維化や血行障害などで、非可逆的で回復困難な場合が多い。

晩期反応は、萎縮、難治性潰瘍、瘻孔、繊維化、瘢痕化などとして現れる。

3|放射線が人体に与える影響には、確定的影響と、確率的影響がある

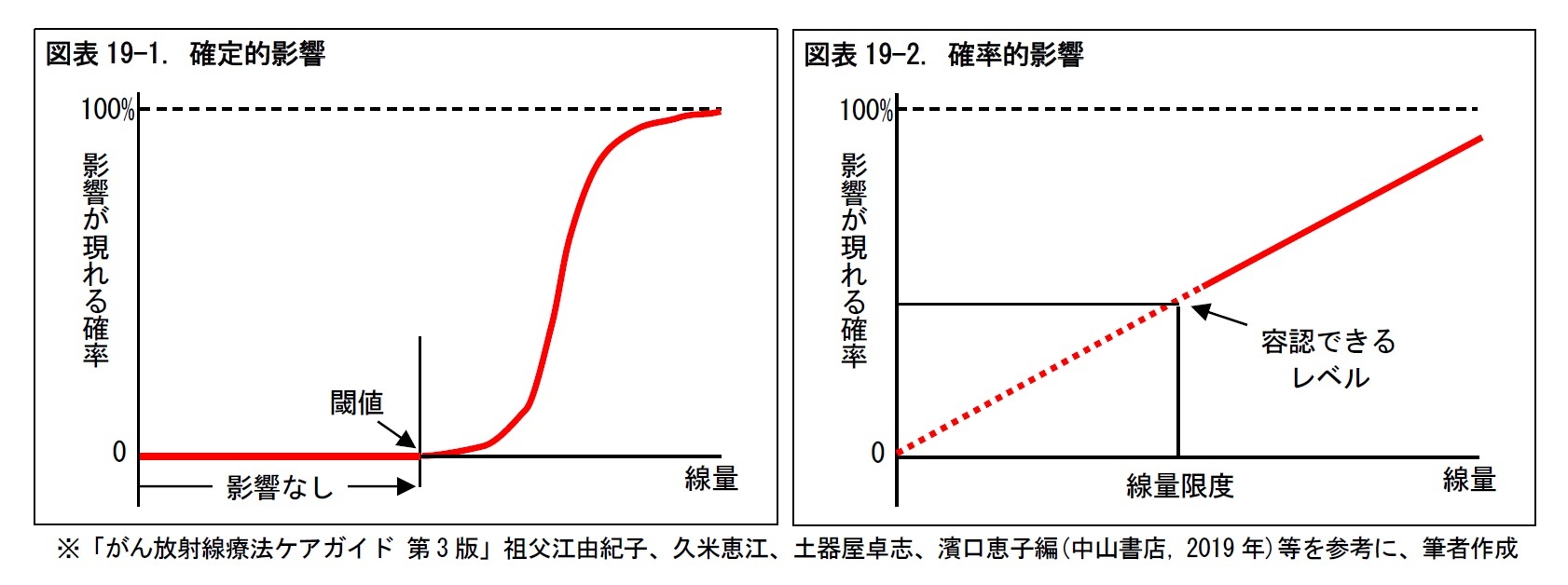

放射線が人体に与える影響には、さまざまなものがある。影響が出現の仕方として、大きく、確定的影響と確率的影響の2つの種類に分けられる。

(1) 確定的影響

線量を横軸、影響が出る確率を縦軸にとると、S字カーブとなる。照射する線量が、ある閾値(しきいち)を超えると、影響が現れる確率が急上昇する。線量がさらに増えると、影響が高率で出現するようになる。確定的影響の例として、脱毛、血球減少、皮膚炎(紅斑、落屑)、白内障、不妊などがある。臓器障害の多くは、確定的影響に該当するといわれる。

(2) 確率的影響

特に閾値はなく、照射する線量と影響が出る確率の間に明確な関係はみられない。一般的には、線量が多いほど影響が出る確率が上昇するが、そこには確率的な要素が入り込み、「線量が少ないから絶対に出現しない」とか、「線量が多いから必ず出現する」などとは言い切れない。容認できるレベルの線量を、線量限度として設定する。確率的影響の例として、がんや白血病、遺伝的影響があげられる。

実際の放射線治療では、第3章で述べた「5年間で5%に副作用を生ずる線量」等を、リスク臓器の耐容線量の基準として設定して、これを超えないように、治療計画を立てることが一般的とされている。25

25 「やさしくわかる放射線治療学」(公益社団法人 日本放射線腫瘍学会, 学研メディカル秀潤社, 2018年)をもとに、筆者がまとめた。

8――おわりに (私見)

本章では、まとめとして、放射線医療について、筆者の私見を述べることとしたい。

〔1〕 定期的に放射線等の画像検査を受けて、健康管理に生かそう

現在の医療では、放射線などを用いた画像検査・診断が頻繁に行われている。たとえば、人間ドックでは、胸部単純X線撮影や、バリウム・発泡剤などの造影剤を用いる胃部X線透視検査、腹部の超音波検査などが行われている。

これらの画像検査により、体内の臓器や組織の状態を視覚的にとらえることができるとともに、早期に腫瘍を見つけて、必要な処置につなげることもできる。

放射線を用いた検査では、ごく少量の被曝は避けられない。この被曝量は、健康面に支障を及ぼすものではないとされている。定期的に放射線等の画像検査を受けて、その結果を、以後の健康管理に生かしていくことが、これからの予防医療のあるべき姿といえるだろう。

〔2〕 形態や機能が温存でき、通院治療が可能であるなど、放射線治療の利点を理解しよう

放射線治療は、手術と異なり、臓器・組織の形態や機能が温存できる。また、化学療法と違って、治療後の有害反応は、通常、照射した局所にとどまり、全身的なものにはならない。そして、こうしたことから、原則として入院は不要であり、仕事や学校を続けながら、通院で治療ができる。

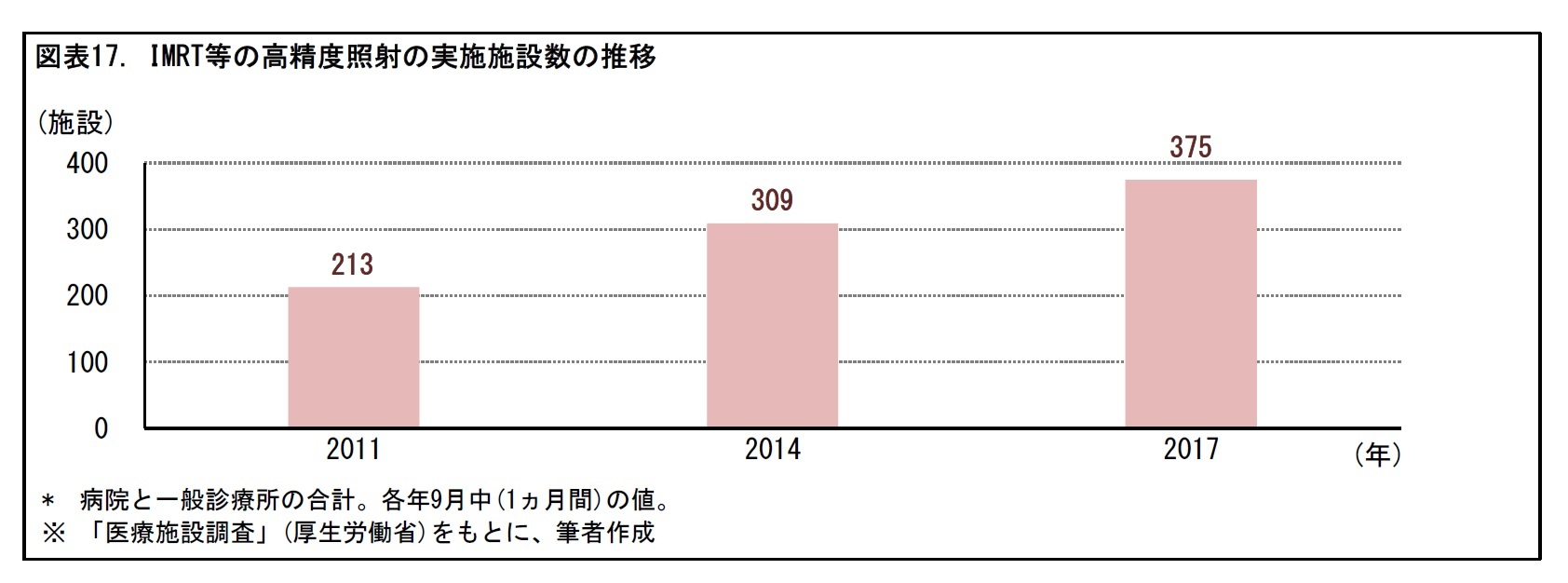

放射線治療の技術は、徐々に、高度化している。現在は、IMRTやIGRTなど、腫瘍にピンポイントで正確に高エネルギーの放射線を照射し、周囲の正常細胞への照射を極力減らすことが可能となっている。こうした技術革新は、今後のがん治療を大きく変えていくものと考えられる。

しかし、残念ながら、日本は、欧米に比べて、放射線治療を受ける患者の割合がかなり低い。放射線に対する、患者や家族の不安感や恐怖感が根強いものと考えられる。

もし仮に、自分や家族が、患者として放射線治療を受けることになった場合には、医師の説明をよく聞いて、正確な知識をもとに不安感を減らしていくことが大切ではないかと考えられる。

〔3〕 放射能をむやみにこわがって、放射線医療を忌避するのはやめよう

放射線には、色も音も臭いもない。このため、被曝しても人間の五感で感じ取ることはできない。日本では、第2次世界大戦中の広島、長崎での原子爆弾による被爆や、2011年の東日本大震災での原子力発電所事故による放射能漏れや土壌汚染を通じて、放射能は恐ろしいものという意識が一般の人に浸透しているものと思われる。

放射能被曝が、恐れるべきものであることに、疑いの余地はない。しかし、放射能をただむやみにこわがって、放射線を利用した検査や治療を忌避することは、現代の高度な医療技術の恩恵を放棄することにつながってしまう。

放射能に対する恐れを、いったん横に置いて、虚心坦懐に、実際の姿を眺めることが求められる。そのことが、放射線医療を、健康維持や病気の治療に、上手に活用するための第一歩となろう。

【参考文献・資料】

(下記1~8の文献・資料は、包括的に参考にした)

- 「やさしくわかる放射線治療学」公益社団法人 日本放射線腫瘍学会監修(学研メディカル秀潤社, 2018年)

- 「がん放射線療法ケアガイド 第3版」祖父江由紀子、久米恵江、土器屋卓志、濱口恵子編(中山書店, 2019年)

- 「患者さんと家族のための放射線治療Q&A 2015年版」公益社団法人 日本放射線腫瘍学会編(金原出版, 2015年)

- 「知っていますか? 放射線の特性と画像原理 -すべての医療従事者(事務職員、看護師、技師、研修医、医師)のための放射線科ガイダンス-」今西好正編著(医療科学社, 2013年)

- 「癌の画像診断、重要所見を見逃さない -全身まるごと!各科でよく診る癌の鑑別とステージングがわかる」堀田昌利著(羊土社, 2018年)

- 「希望の最新医療 奇跡の放射線治療 -脳腫瘍・頭頸部癌・肺癌・乳癌・食道癌・肝細胞癌・膵臓癌・前立腺癌・子宮頸癌・悪性リンパ腫 ほか-」桜の花出版 取材班編(桜の花出版, 2016年)

- 「がん治療を支えるチーム医療 -診療放射線技師-」熊谷孝三著(PILAR PRESS, 2009年)

- 「がんの時代」中川恵一著(海竜社, 2018年)

(下記の文献・資料は、内容の一部を参考にした) - 「放射線治療の歴史」伊丹純(RADIOISOTOPES, 公益社団法人 日本アイソトープ協会, 2011年(60巻) pp385-392)

- 「広辞苑 第七版」(岩波書店)

- 「全国放射線治療施設の定期構造調査報告(第1報)」(公益社団法人 日本放射線腫瘍学会, 2009、2010、2011、2012、2013、2015年)

- 「第3回 がん対策推進協議会」(厚生労働省, 中川恵一氏提出資料, 2007年5月7日)

- 「がん放射線治療パーフェクトブック」唐澤久美子・藤本美生編(学研メディカル秀潤社, 2016年)

- 「先進医療を実施している医療機関の一覧」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html - 「医療施設調査」(厚生労働省)

(2020年08月06日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【放射線によるがん治療の高度化-放射線医療の現状 (後編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

放射線によるがん治療の高度化-放射線医療の現状 (後編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!