- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 「GAFAの次に来るもの」と「ポストデジタル資本主義」

「GAFAの次に来るもの」と「ポストデジタル資本主義」

立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授 田中 道昭

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――ポストコロナにおける大きな潮流は「GAFAの次に来るもの」の模索

例えば、厚生労働省は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を示し、ショッピング、食事、娯楽・スポーツなどの日常生活、勤務形態や会議といった働き方について新しいスタイルを提唱する。また、「Withコロナ」に対応するために採用したリモートワークを、ポストコロナでも恒久化するという企業も出てきている。

コロナショックはどのように世界を変えてしまうのだろうか。この問題意識に対して、筆者が考える方向性の一つは、コロナショック以前から顕在化し始めていた本質的な変化がそのスピードを加速度的に高め、ポストコロナにおいて大きな潮流になる、ということである。では、本質的な変化とは何か。筆者は、それは「GAFAの次に来るもの」と交差してくるのではないかと考えている。

コロナショック以前に起きていたこととして、まず指摘すべきが「プラットフォーマー資本主義」である。米国のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)や中国のBATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)といったプラットフォーマー企業が覇権を握っていた。彼らは私たち消費者にとっては優れたサービスの提供者であり続け、各産業において破壊的ともいえる影響力を持つに至っている。「Withコロナ」でも彼らプラットフォーマー企業はデジタル・テクノロジーを利活用し様々な対策・施策を打ち出すことで、コロナショックをテクノロジーの社会実装の機会へと転じるとともに、業績を伸ばしている。

しかしその反面、批判が高まっていることも事実である。例えば、データ独占が競争を阻害する問題やプライバシー漏洩問題にかかわる批判が主に挙げられる。筆者自身、GAFAがリードする米国式のデジタル資本主義、そして「株式会社中国」による中国式のデジタル資本主義が物質的な豊かさを求めるあまり、損なわれているものがあるのも確かと考えている。そうであるならば、もともとの長所を活かしながら、GAFAの次、「株式会社中国」の次が模索されるべきであろう。

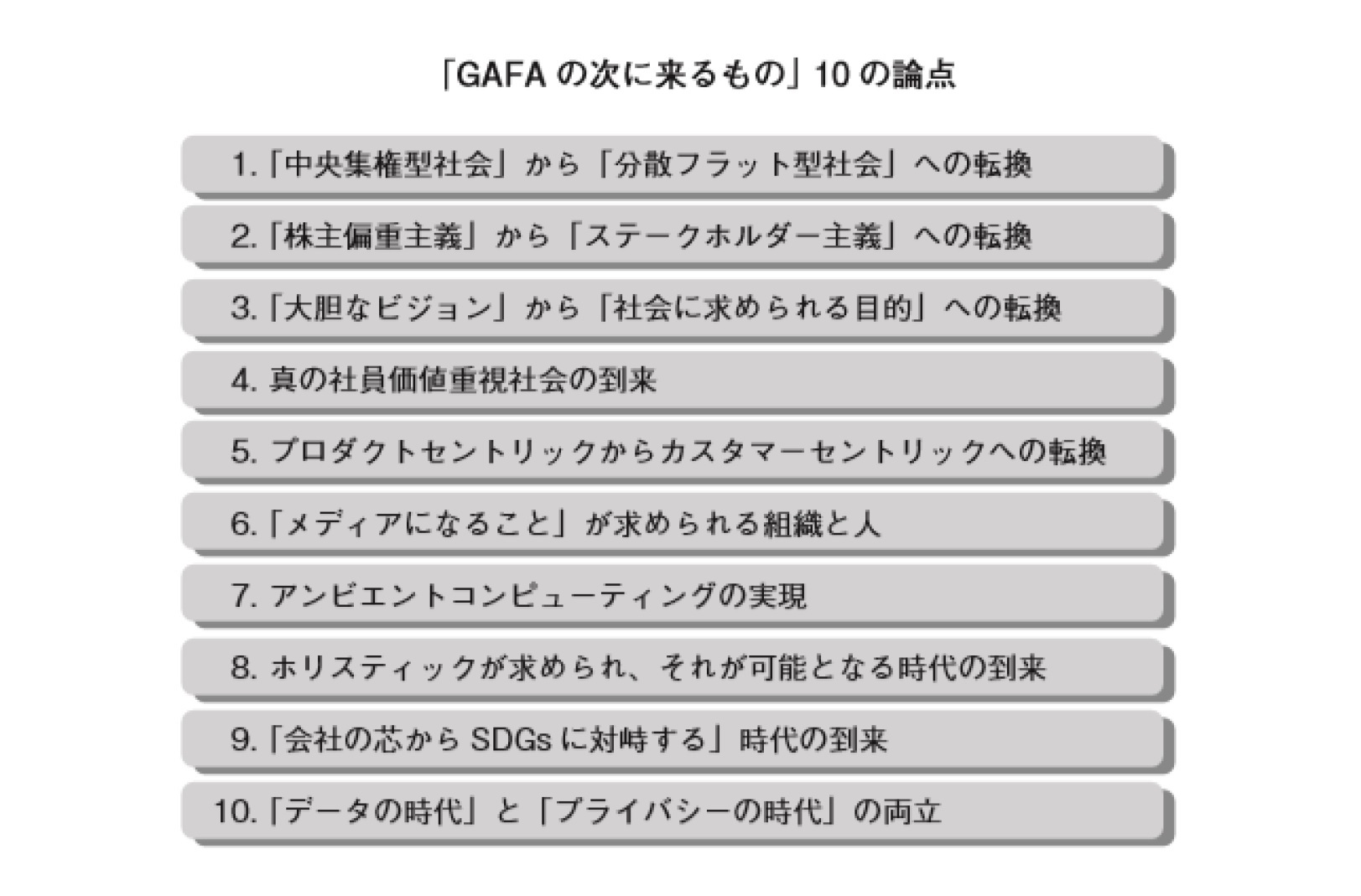

本稿では、そうした「GAFAの次に来るもの」を模索するために、すなわち本質的な変化を捉えるために重要となる10の論点を掲げ、それぞれについての考察を試みる。

2――「GAFAの次に来るもの」10の論点と「Society 5.0」

Society 5.0とは、内閣府によると、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」のことである。それは「人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができる」社会であり、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会である。

GAFAの次を考えること、それは来るべきSociety 5.0をさらに進化させることであり、また、データを巡る戦いでもプライバシー重視の動きにおいても「周回遅れ」を余儀なくされている日本の活路を考えることでもある。

グーグルに代表されるテクノロジー企業は、大量のデータを集中的に処理・分析してきた。これにより無料のサービス等、大きな恩恵をユーザーにもたらしてきたが、反面、データ漏洩などのリスクが顕在化している。これを「中央集権型」とするならば、これからは「分散フラット型」へ転換し、グーグルのような巨大プレイヤーの存在感が薄れ、ひとりひとりが力を持つ社会へと進んでいくであろう。それを可能とするのは、ブロックチェーンという新しいテクノロジーである。分散型元帳と呼ばれ、中央集権的な管理者がいなくとも、データを安全に管理することができる。

Society 5.0において期待されているテクノロジーは、IoT、ロボット、AI、ビッグデータとさまざまである。しかし、このなかで濃淡をつけるならば、最も注力するべきはブロックチェーンであると筆者は考える。もとより日本人は、世界的にみても能力の平均レベルが高いことで知られている。中央集権的なプレイヤーがすべてを掌握する社会から、個人ひとりひとりが主役となり、それぞれが責任を持ちながら、ゆるやかにつながる社会へ。分散という価値観と、その価値観を実現してくれるブロックチェーンが、日本人の特性を後押しするものと筆者は考える。

2019年8月、米国の経営者団体ビジネス・ラウンドテーブルは「株主第一主義を見直し、従業員や地域社会を尊重するステークホルダー資本主義へ転換する」と宣言した。ビジネス・ラウンドテーブルの会長はJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOである。そのほか、アマゾンのジェフ・ベゾスやアップルのティム・クックなど、米国式資本主義の代表的なプレイヤーが名を連ねている。そんな彼らが、自らの行動原則を見直そうとしているのである。

米国の株式会社はこれまで完全なる株主第一主義であった。「会社は誰のものか」と問うなら「株主のもの」と答えるのが教科書的な正解であった。しかし、株主第一主義は格差の拡大や環境破壊などの諸問題をもたらし、それにより、米国企業は強い批判にさらされることになったのである。「株主第一主義を見直し、従業員や地域社会を尊重するステークホルダー資本主義へ転換する」との宣言は、大きな時代の変化を予感させるものである。

2020年1月のダボス会議においても、ステークホルダー資本主義は1つのテーマとなった。「『我々の知っている資本主義は死んだ』。21日のダボスでの討論会で、顧客情報管理の大手、米セールスフォース・ドットコムのマーク・ベニオフ最高経営責任者(CEO)が声を上げた。企業は株主への利益の最大化ばかりに目を奪われ、『不平等と地球環境の緊急事態を招いた』と語った。伝統的な大企業も資本主義を問い直す。IBMのジニー・ロメッティCEOはダボスで『すべてのステークホルダーに配慮することが事業継続の条件になる』と話した。急速なデジタル化が進むなかで、従業員のスキル向上に経営資源を割くべきだと主張した」(日本経済新聞2020年1月22日)

こうした話をすると「日本にはもともと三方良しという考え方がある」と主張する向きもあるかもしれない。しかし筆者自身は、ステークホルダー主義と三方良しは似て非なるものだと考えている。時折、経営者の口から聞こえてくる「社員は家族」という言葉も同様である。家族と社員が同じだというなら自分の資産を社員に贈与するのであろうか。そんな経営者はまずいない。むしろ「社員は家族」といいながら酷使をしているのが現実である。「三方良し」といっても、どこまで社員を大切にしてきたのか疑問が残る。

それに比べると、今回宣言された米国のステークホルダー資本主義は本質的で、切実なものではないかと分析される。米国のテクノロジー業界は優秀なエンジニアが不足し、採用・定着に躍起になっている。それは日本の、人口減少からくる構造的な人手不足よりさらにシビアである。そうなると、企業は必然的に、社員の価値向上、社員の働きやすさ向上を考えなければならない。そうでないと人材を採用できず、また採用できたとしても定着せず、すぐに辞めてしまうからである。企業の生き残りのためにも、ステークホルダー資本主義への転換、いわば「人間中心」の経営への転換は避けられない状況なのである。

日本企業はこれまで長年にわたり株主重視経営への転換を、主に海外の投資家から促されてきた。しかし世界の潮流はその先に進んでいるのである。コーポレートガバナンスコードやROE経営なども海外投資家からの圧力で導入してきたが、こうしてみると、いかにも日本は周回遅れに見える。そしてまた、本質的で切実な変化である米国のステークホルダー資本主義と、日本の三方良しは似て非なるものではないか。そのような認識を謙虚に持ちながら、三方良しのアップデートをすすめることが、日本には求められていると筆者は考える。

ビジネス・ラウンドテーブルがステークホルダー資本主義への転換を宣言したダボス会議では、「パーパス(Purpose)」という言葉も使われた。すなわち、企業は自社利益の最大化だけではなく、パーパスの実現を目指すべきだということである。パーパスとは企業の存在意義であり、事業の目的、ミッション、使命とも言い換えられる。

筆者はこれまで、繰り返し「GAFAと日本企業が決定的に違うのは、まず大胆なビジョンを掲げて、それから高速でPDCAを回す点にある」と指摘してきた。ここでいうビジョンとは、企業の未来の姿であり、「自分たちが将来どうなりたいのか」を描くものである。ビジョンは企業を成長させる強力なエンジンである。しかしビジョンには「何のため」という、より根源的な問いに対する答えが含まれていない。それは何のためか。その答えがパーパスであり、ミッションである。

例えば、グーグルのビジョンは「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」である。グーグルは確かにそのビジョンのもとで事業を行い、私たち消費者に大きな恩恵をもたらしている。それ自体は素晴らしいことである。しかし何のために世界中の情報を整理するのであろうか。グーグルはパーパスを明文化していない。「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」で広告収入を得ていることを思えば、グーグルのパーパスとは結局は自社の利益のことであるかのように見えてくるのではないだろうか。従業員や地域社会といったステークホルダーのためにどう貢献するのか、という点が、つまりはパーパスが不明瞭なのである。

またアマゾンのビジョンは「地球上で最も顧客第一主義の会社」である。筆者はアマゾンを、顧客第一主義をお題目に終わらせない会社として高く評価している。しかしそれも「何のため」なのか。パーパスが欠如していることは認めざるを得ない。アマゾンの顧客として定義されたならハッピーかもしれないが、顧客に定義されなければ「デス・バイ・アマゾン」と言われるようにアマゾンによって駆逐されてしまうかもしれない。顧客第一主義そのものは批判されるべきものではないが、結局それも「何のため」なのか、「誰のため」なのか、わからない。アマゾンが定義している「顧客」や自社の利益以外の理由を見出せないのではないか。アマゾンが批判を浴びているのはそのせいである。

同様にフェイスブックのビジョンは「人々のコミュニティを構築する力を提供し、世界の繫がりを密にする」であるが、やはりパーパスに関する記述は存在しない。アップルに至ってはビジョンすら、明文化したものがない。我々自身がパーパスを解釈するしかない状況なのである。

繰り返しになるが、大胆なビジョンは会社の成長エンジンとして強力である。しかしそれは会社の存在意義やパーパスを説明するものではない。その会社は「何のため」にあるのか。企業は社会においてどのような存在意義を持つのか。それがより問われる時代になっているのである。

Society 5.0を推進する日本にも、より明快なパーパスが必要である。現状では企業中心主義の色が濃く、生産性向上が目的関数になっているように思われる。そうではなく顧客価値や社員価値を目的関数に置くことが必要である。

カスタマーエクスペリエンスが顧客の経験価値ならば、社員の経験価値は「エンプロイーエクスペリエンス」である。社員が顧客に優れたエクスペリエンスを提供するためにも、企業が社員に優れたエクスペリエンスを提供することは、重要な条件である。顧客が「自分に応対している社員が自然で快適に仕事をしていると感じられなければ、「優れたカスタマーエクスペリエンスを得られている」と感じることも、難しいからである。

(2020年07月13日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授

田中 道昭

田中 道昭のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/07/30 | “DXの勝者”が次に目指しているもの~「デジタル×グリーン×エクイティ」の時代 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2021/02/01 | 米バイデン大統領就任演説から政権の今後を占う | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/19 | アップルとグーグルのプライバシー対応 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

| 2020/08/03 | 「データの時代」と「プライバシーの時代」の両立-欧州、米国カリフォルニア州、日本におけるクッキー規制 | 田中 道昭 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「GAFAの次に来るもの」と「ポストデジタル資本主義」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「GAFAの次に来るもの」と「ポストデジタル資本主義」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!