- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 新型コロナで潜在成長率はどこまで下がるのか-いったんマイナスに転じる公算大だが、過度の悲観は不要

2020年07月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

●新型コロナで潜在成長率はどこまで下がるのか

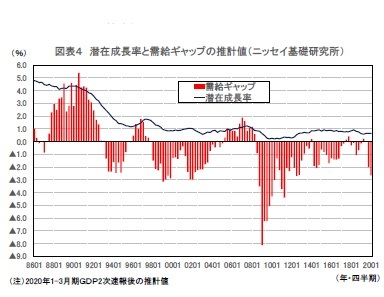

(悪化する需給バランスと低下する潜在成長率)

日本経済は、2018年秋頃をピークに景気後退が続いていたが、2019年10月の消費税率引き上げ、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた2020年2月の自粛要請、4月の緊急事態宣言の発令によって、2019年度後半から悪化ペースが急加速した。実質GDPは2019年10-12月期に前期比年率▲7.2%と大きく落ち込んだ後、2020年1-3月期も同▲2.2%と2四半期連続のマイナス成長となった。経済活動の急速な落ち込みによって、マクロ的な需給バランスは大きく悪化している。

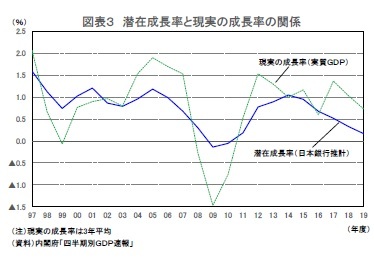

内閣府が推計する需給ギャップ(=GDPギャップ)は2019年10-12月期に▲1.6%とマイナスに転じた後、2020年1-3月期には▲2.4%とマイナス幅が拡大した。一方、日本銀行が推計する需給ギャップは2018年10-12月期の2.05%をピークに悪化傾向が続いているが、2020年1-3月期は0.29%とかろうじてプラスを維持している(図表1)。

内閣府と日本銀行の需給ギャップの水準に差があるのは、潜在成長率、需給ギャップの推計方法が異なっているためである。両者ともに潜在GDPを推計する際に、生産関数アプローチを採用しているという推計の枠組みは変わらないが、推計の順序が異なっている。内閣府は、労働と資本の平均投入量、TFP(全要素生産性)のトレンドを推計することによって潜在GDPを先に計算し、これと現実のGDPとの乖離を需給ギャップとしている。これに対し、日本銀行は、需給ギャップ(労働投入ギャップ、資本投入ギャップ)を先に計算し、別途推計するTFPの伸び率と労働、資本の平均投入量の伸び率を合わせて潜在成長率を推計するという手法を採用している。

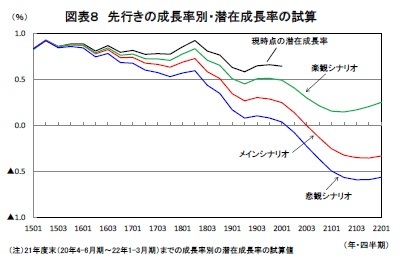

近年の潜在成長率を比較すると、内閣府は2015年度下期以降0.9%1で変わっていないが、日本銀行は2014年度上期の1.06%をピークに低下が続き、2019年度下期は0.13%となった(図表2)。需給ギャップ=(現実GDP-潜在GDP)/潜在GDPで表されるため、潜在GDPの水準が低いほど需給ギャップの水準は高くなるのである。

日本経済は、2018年秋頃をピークに景気後退が続いていたが、2019年10月の消費税率引き上げ、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた2020年2月の自粛要請、4月の緊急事態宣言の発令によって、2019年度後半から悪化ペースが急加速した。実質GDPは2019年10-12月期に前期比年率▲7.2%と大きく落ち込んだ後、2020年1-3月期も同▲2.2%と2四半期連続のマイナス成長となった。経済活動の急速な落ち込みによって、マクロ的な需給バランスは大きく悪化している。

内閣府が推計する需給ギャップ(=GDPギャップ)は2019年10-12月期に▲1.6%とマイナスに転じた後、2020年1-3月期には▲2.4%とマイナス幅が拡大した。一方、日本銀行が推計する需給ギャップは2018年10-12月期の2.05%をピークに悪化傾向が続いているが、2020年1-3月期は0.29%とかろうじてプラスを維持している(図表1)。

内閣府と日本銀行の需給ギャップの水準に差があるのは、潜在成長率、需給ギャップの推計方法が異なっているためである。両者ともに潜在GDPを推計する際に、生産関数アプローチを採用しているという推計の枠組みは変わらないが、推計の順序が異なっている。内閣府は、労働と資本の平均投入量、TFP(全要素生産性)のトレンドを推計することによって潜在GDPを先に計算し、これと現実のGDPとの乖離を需給ギャップとしている。これに対し、日本銀行は、需給ギャップ(労働投入ギャップ、資本投入ギャップ)を先に計算し、別途推計するTFPの伸び率と労働、資本の平均投入量の伸び率を合わせて潜在成長率を推計するという手法を採用している。

近年の潜在成長率を比較すると、内閣府は2015年度下期以降0.9%1で変わっていないが、日本銀行は2014年度上期の1.06%をピークに低下が続き、2019年度下期は0.13%となった(図表2)。需給ギャップ=(現実GDP-潜在GDP)/潜在GDPで表されるため、潜在GDPの水準が低いほど需給ギャップの水準は高くなるのである。

新型コロナウィルスの感染拡大とそれに伴う自粛要請、緊急事態宣言を受けて、2020年4-6月期は大幅マイナス成長となり、需給バランスが一段と悪化することは確実だ。2016年10-12月期から3年以上にわたりプラス圏で推移してきた日本銀行推計の需給ギャップもマイナスに転じる公算が大きい。

需給ギャップに加え、今後より注目されるのは、潜在成長率の動向だ。現実の成長率が低下すれば、需給バランスが悪化することは言うまでもないが、それと同時に潜在成長率も低下する可能性が高いためである。

潜在成長率は、概念的には景気循環に左右されないはずだが、実際には現実の成長率の影響を強く受ける。潜在成長率=潜在労働投入量の伸び率×労働分配率+潜在資本投入量の伸び率×資本分配率(=1-労働分配率)+TFP上昇率で表される。このうち、TFPは一般的に、現実のGDPから労働投入量、資本投入量を差し引いた残差をHPフィルターなどで平滑化して求められる。このため、現実のGDP成長率が高く(低く)なれば、TFP上昇率も高く(低く)なり、それに応じて潜在成長率も高く(低く)なるのである。

需給ギャップに加え、今後より注目されるのは、潜在成長率の動向だ。現実の成長率が低下すれば、需給バランスが悪化することは言うまでもないが、それと同時に潜在成長率も低下する可能性が高いためである。

潜在成長率は、概念的には景気循環に左右されないはずだが、実際には現実の成長率の影響を強く受ける。潜在成長率=潜在労働投入量の伸び率×労働分配率+潜在資本投入量の伸び率×資本分配率(=1-労働分配率)+TFP上昇率で表される。このうち、TFPは一般的に、現実のGDPから労働投入量、資本投入量を差し引いた残差をHPフィルターなどで平滑化して求められる。このため、現実のGDP成長率が高く(低く)なれば、TFP上昇率も高く(低く)なり、それに応じて潜在成長率も高く(低く)なるのである。

実際、日本銀行推計の潜在成長率の推移をみると、リーマン・ショック後の実質GDPの急激な落ち込みを受けて2009年度にマイナスとなったが、その後の景気回復に伴い2014年度には1%を上回る水準まで回復した。しかし、実質GDPが2018年度(0.3%)、2019年度(0.0%)と低い伸びとなったことを受けて、潜在成長率の低下傾向が鮮明となっている(図表3)。

実際、日本銀行推計の潜在成長率の推移をみると、リーマン・ショック後の実質GDPの急激な落ち込みを受けて2009年度にマイナスとなったが、その後の景気回復に伴い2014年度には1%を上回る水準まで回復した。しかし、実質GDPが2018年度(0.3%)、2019年度(0.0%)と低い伸びとなったことを受けて、潜在成長率の低下傾向が鮮明となっている(図表3)。なお、内閣府は、2020年1-3月期の経済データは、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために政策的な経済活動の抑制を行った影響で非連続的な振れが生じているとして、TFPの推計に関して2019年10-12月期までのデータを基に行っている2。このことが、潜在成長率が変化しない一因になっていると考えられる。

1 内閣府は潜在成長率の四半期データ(前期比年率)を公表しているが、日本銀行は半期データ(前年比)の公表となっているため、内閣府のデータを半期ベースに転換した。

2 内閣府「2020年1-3月期GDP2次速報後のGDPギャップの推計結果について」(今週の指標 No.1239 2020年6月12日)

潜在成長率を推計する際に必要な先行きの経済変数(実質GDP、設備投資、労働力人口等)は、6/8に公表した経済見通し(2020・2021年度)の予測値を用いた。

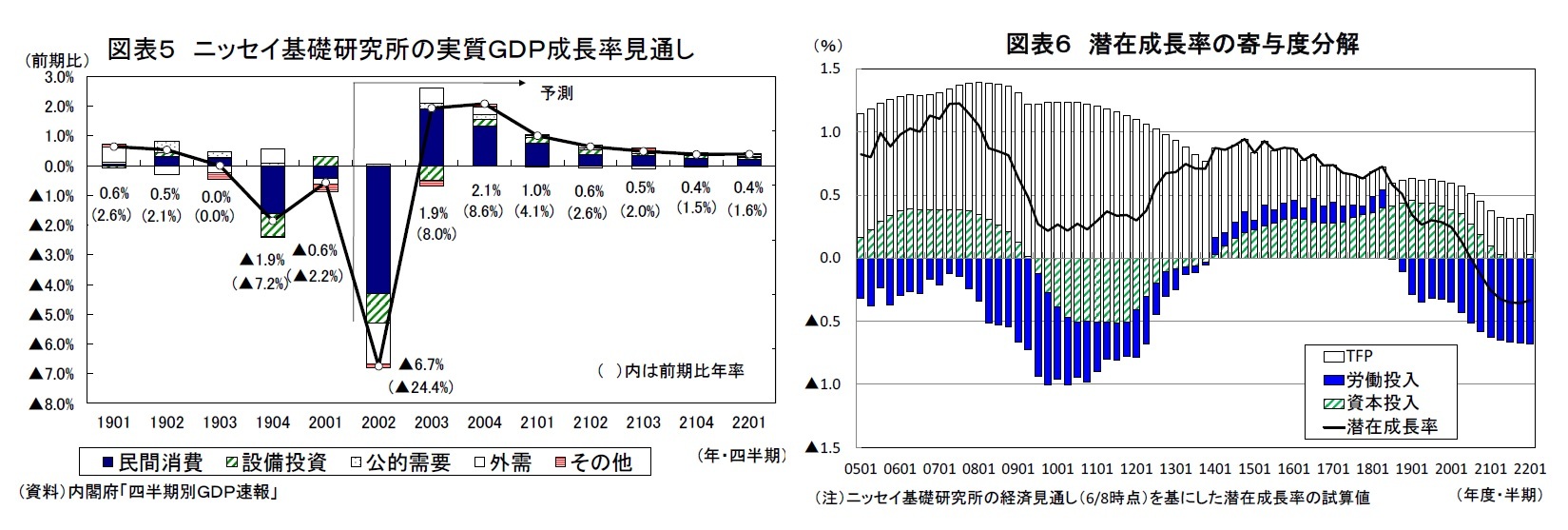

このうち、実質GDPは2020年4-6月期に前期比年率▲24.4%とリーマン・ショック後の2009年1-3月期(同▲17.8%)を超えるマイナス成長となった後、緊急事態宣言の解除を受けて2020年7-9月期(同8.0%)、10-12月期(同8.6%)と高めの成長となるが、4-6月期の大幅な落ち込みを取り戻すには至らない(図表5)。予測期間末の2022年1-3月期の実質GDPは直近のピーク(2019年7-9月期)と比べて2%以上低い水準にとどまると予想している。年度ベースの成長率見通しは2020年度が▲5.4%、2021年度が3.6%である。

このような予測に基づいて試算した潜在成長率は、2018年4-6月期の0.7%をピークに低下傾向が続き、2020年7-9月期にマイナスに転じた後、2021年10-12月期にはマイナス幅が▲0.4%まで拡大する(図表6)。潜在成長率の試算結果を労働投入、資本投入、TFPに寄与度分解すると、労働力率の低下、労働時間の減少を反映し、労働投入の寄与度が足もとの▲0.3%程度から▲0.7%程度へとマイナス幅が拡大する。また、設備投資の減少に伴う資本ストックの伸び率低下を反映し、資本投入の寄与度が足もとの0.4%程度からほぼゼロ%まで縮小する。TFP上昇率は0.2~0.3%程度で大きく変わらない。

このうち、実質GDPは2020年4-6月期に前期比年率▲24.4%とリーマン・ショック後の2009年1-3月期(同▲17.8%)を超えるマイナス成長となった後、緊急事態宣言の解除を受けて2020年7-9月期(同8.0%)、10-12月期(同8.6%)と高めの成長となるが、4-6月期の大幅な落ち込みを取り戻すには至らない(図表5)。予測期間末の2022年1-3月期の実質GDPは直近のピーク(2019年7-9月期)と比べて2%以上低い水準にとどまると予想している。年度ベースの成長率見通しは2020年度が▲5.4%、2021年度が3.6%である。

このような予測に基づいて試算した潜在成長率は、2018年4-6月期の0.7%をピークに低下傾向が続き、2020年7-9月期にマイナスに転じた後、2021年10-12月期にはマイナス幅が▲0.4%まで拡大する(図表6)。潜在成長率の試算結果を労働投入、資本投入、TFPに寄与度分解すると、労働力率の低下、労働時間の減少を反映し、労働投入の寄与度が足もとの▲0.3%程度から▲0.7%程度へとマイナス幅が拡大する。また、設備投資の減少に伴う資本ストックの伸び率低下を反映し、資本投入の寄与度が足もとの0.4%程度からほぼゼロ%まで縮小する。TFP上昇率は0.2~0.3%程度で大きく変わらない。

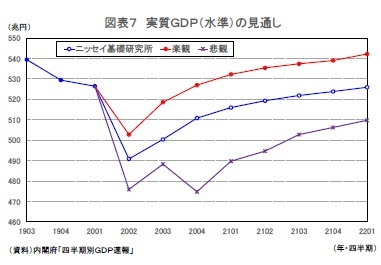

(楽観シナリオ、悲観シナリオとの比較)

先行きの経済動向は、新型コロナウィルスを巡る問題から、極めて不確実性が高いと考えざるをえない。実際、民間調査機関による2020年度の実質GDP成長率見通しのレンジは▲2.5%~▲9.6%と通常よりもばらつきが大きくなっている3。

先行きの経済動向は、新型コロナウィルスを巡る問題から、極めて不確実性が高いと考えざるをえない。実際、民間調査機関による2020年度の実質GDP成長率見通しのレンジは▲2.5%~▲9.6%と通常よりもばらつきが大きくなっている3。

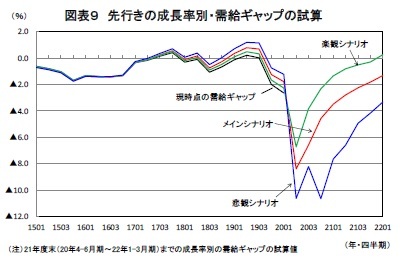

先行きの実質GDP成長率の違いによる潜在成長率の試算結果は図表8の通りである。いずれのシナリオでも潜在成長率は低下するが、楽観シナリオでは最悪期でも0.1%とプラスを維持するのに対し、最も悲観的なシナリオでは、2020年4-6月期にマイナスに転じた後、2021年7-9月期にはマイナス幅が▲0.6%まで拡大する。

いずれのシナリオにおいても潜在成長率が過去に遡って下方改定されていることには留意が必要だ。たとえば、現時点の実績値をもとに推計した2020年1-3月期の潜在成長率は0.6%だが、先行きのデータを加えて推計をし直すと、メインシナリオでは0.3%、悲観シナリオでは0.0%まで低下する。前述したように、潜在成長率の構成要素であるTFPは、現実のGDPからトレンドを抽出することによって求められるため、現実のGDPが大きく下振れれば、先行きだけでなく過去の推計値も下方改定される。

いずれのシナリオにおいても潜在成長率が過去に遡って下方改定されていることには留意が必要だ。たとえば、現時点の実績値をもとに推計した2020年1-3月期の潜在成長率は0.6%だが、先行きのデータを加えて推計をし直すと、メインシナリオでは0.3%、悲観シナリオでは0.0%まで低下する。前述したように、潜在成長率の構成要素であるTFPは、現実のGDPからトレンドを抽出することによって求められるため、現実のGDPが大きく下振れれば、先行きだけでなく過去の推計値も下方改定される。また、労働、資本の投入量も、労働力人口や資本ストックなどの実績値からトレンドを抽出することによって求められるため、実績値が大きく変動すれば過去に遡って改定されることになる。

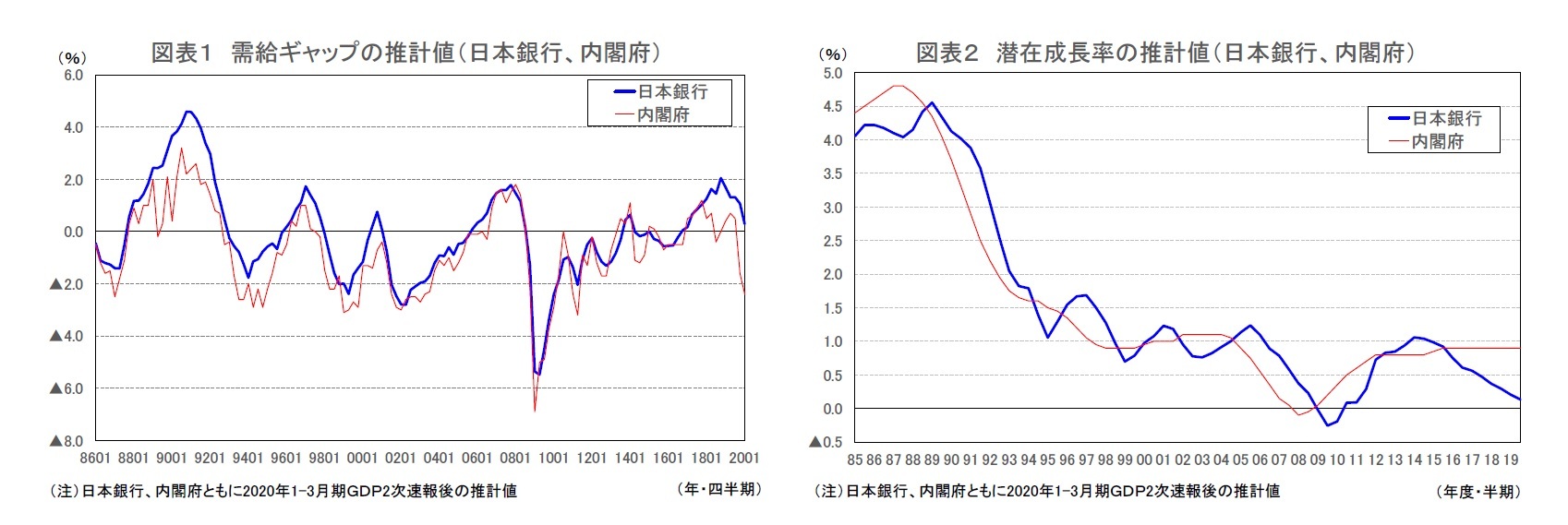

需給ギャップは、いずれのシナリオでも2020年4-6月期にマイナス幅が大きく拡大し、メインシナリオ(ニッセイ基礎研究所の見通し)で▲8.4%、楽観シナリオで▲6.7%、悲観シナリオで▲10.6%となる。メインシナリオ、楽観シナリオでは2020年7-9月期以降、需給バランスの改善が続き、楽観シナリオでは2021年度末(2022年1-3月期)にプラスに転じる。一方、悲観シナリオは、新型コロナ感染症の第2波襲来を織り込んでおり、2020年10-12月期に再びマイナス成長に陥ることを予想しているため、いったん縮小した需給ギャップのマイナス幅が再び▲10.6%まで拡大する(図表9)。

需給ギャップは、いずれのシナリオでも2020年4-6月期にマイナス幅が大きく拡大し、メインシナリオ(ニッセイ基礎研究所の見通し)で▲8.4%、楽観シナリオで▲6.7%、悲観シナリオで▲10.6%となる。メインシナリオ、楽観シナリオでは2020年7-9月期以降、需給バランスの改善が続き、楽観シナリオでは2021年度末(2022年1-3月期)にプラスに転じる。一方、悲観シナリオは、新型コロナ感染症の第2波襲来を織り込んでおり、2020年10-12月期に再びマイナス成長に陥ることを予想しているため、いったん縮小した需給ギャップのマイナス幅が再び▲10.6%まで拡大する(図表9)。

3 2020年1-3月期のGDP2次速報後に公表された民間調査機関の経済見通しを筆者が集計したもの。

4 楽観、悲観は四半期毎の成長率見通しで先延ばしした2021年度末の実質GDPの水準によって判断した。

(マイナスの潜在成長率に過度の悲観は不要)

このように、2020年4-6月期以降の実質GDPの急速な落ち込みを受けて、潜在成長率は2020年度中にマイナスに転じる可能性が高い。ただし、今後予想される潜在成長率の落ち込みは、あくまでも新型コロナウィルス感染拡大を受けた経済活動の制限によってもたらされたものであり、真の意味で日本経済の実力が落ちてしまったと考えるのは早計だ。

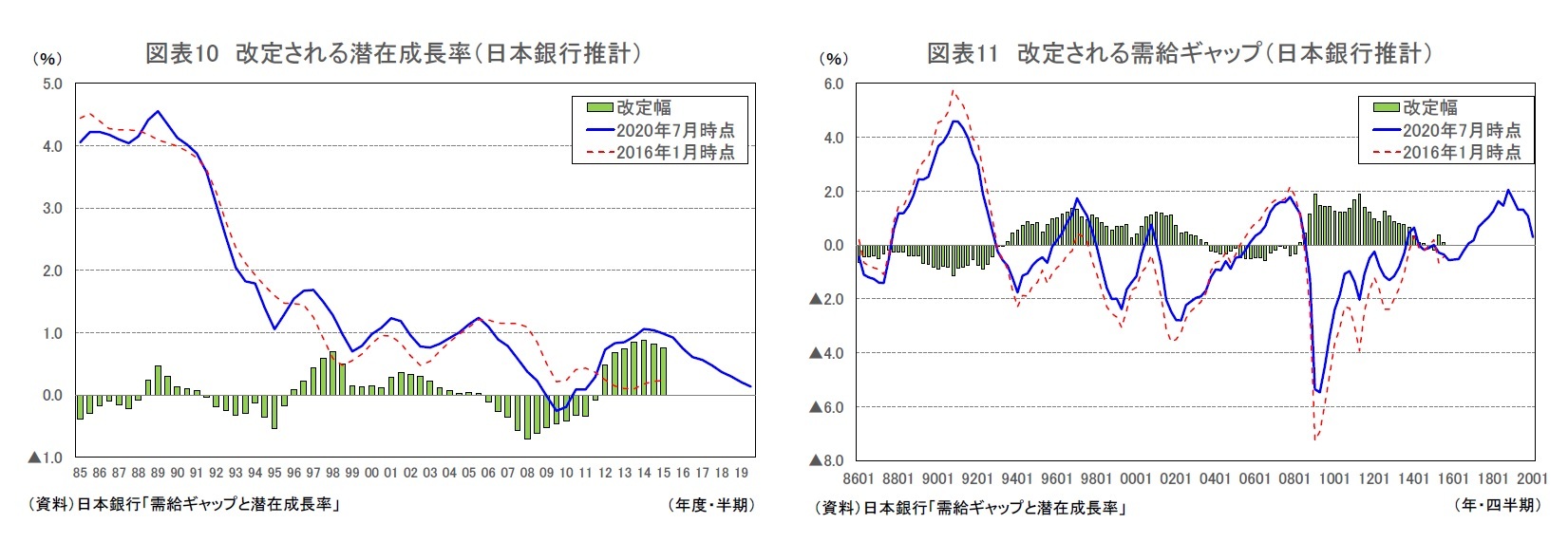

潜在成長率はあくまでも推計値であり、推計方法や使用するデータによって結果が異なることに加え、推計値が事後的に改定されるという問題がある。たとえば、日本銀行の直近(2020年7月)の推計値を、潜在成長率と需給ギャップの定期的な公表を開始した2016年1月時点と比較すると、2006年度から2011年度までの潜在成長率が下方改定される一方、2012年度以降の潜在成長率が上方改定されている(図表10)。2014年度上期の潜在成長率は2016年1月時点では0.18%とゼロ%に近かったが、直近では1.06%と当時から1%近く上方修正されている。

潜在成長率が過去に遡って改定された一因は、2016年12月に実施されたGDP統計の基準改定(2005年→2011年)によって、実質GDP成長率が過去に遡って改定されたことである。ただし、GDPデータを用いていない需給ギャップについても一定の幅で改定されており、2000年代後半から2010年代前半にかけては比較的大きな上方改定となっている(図表11)。これは日本銀行が2017年4月に需給ギャップと潜在成長率の見直しを行ったことが影響している5。

このように、2020年4-6月期以降の実質GDPの急速な落ち込みを受けて、潜在成長率は2020年度中にマイナスに転じる可能性が高い。ただし、今後予想される潜在成長率の落ち込みは、あくまでも新型コロナウィルス感染拡大を受けた経済活動の制限によってもたらされたものであり、真の意味で日本経済の実力が落ちてしまったと考えるのは早計だ。

潜在成長率はあくまでも推計値であり、推計方法や使用するデータによって結果が異なることに加え、推計値が事後的に改定されるという問題がある。たとえば、日本銀行の直近(2020年7月)の推計値を、潜在成長率と需給ギャップの定期的な公表を開始した2016年1月時点と比較すると、2006年度から2011年度までの潜在成長率が下方改定される一方、2012年度以降の潜在成長率が上方改定されている(図表10)。2014年度上期の潜在成長率は2016年1月時点では0.18%とゼロ%に近かったが、直近では1.06%と当時から1%近く上方修正されている。

潜在成長率が過去に遡って改定された一因は、2016年12月に実施されたGDP統計の基準改定(2005年→2011年)によって、実質GDP成長率が過去に遡って改定されたことである。ただし、GDPデータを用いていない需給ギャップについても一定の幅で改定されており、2000年代後半から2010年代前半にかけては比較的大きな上方改定となっている(図表11)。これは日本銀行が2017年4月に需給ギャップと潜在成長率の見直しを行ったことが影響している5。

潜在成長率は不確実性の高いデータで、十分な幅を持って見る必要があり、その数値に一喜一憂すべきではない。短期的には、新しい生活様式の実践、ソーシャルディスタンスの確保などによって経済活動が一定程度制約されるため、経済成長が抑制されることは避けられないだろう。しかし、中長期的にみれば、ワクチン・治療薬の開発、ウィルスとの共生、今回の問題を契機とした新しい需要の創出などにより、再び元の成長軌道に戻る可能性が高い。今後予想される潜在成長率の大幅な低下はあくまでも計算上の数値であり、過度に悲観する必要はない。

5 川本他(2017)「需給ギャップと潜在成長率の見直しについて」日本銀行調査論文(2017年4月)

5 川本他(2017)「需給ギャップと潜在成長率の見直しについて」日本銀行調査論文(2017年4月)

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年07月10日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナで潜在成長率はどこまで下がるのか-いったんマイナスに転じる公算大だが、過度の悲観は不要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナで潜在成長率はどこまで下がるのか-いったんマイナスに転じる公算大だが、過度の悲観は不要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!