- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 健康に力を入れている企業の従業員は健康か?

健康に力を入れている企業の従業員は健康か?

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―― データと分析方法

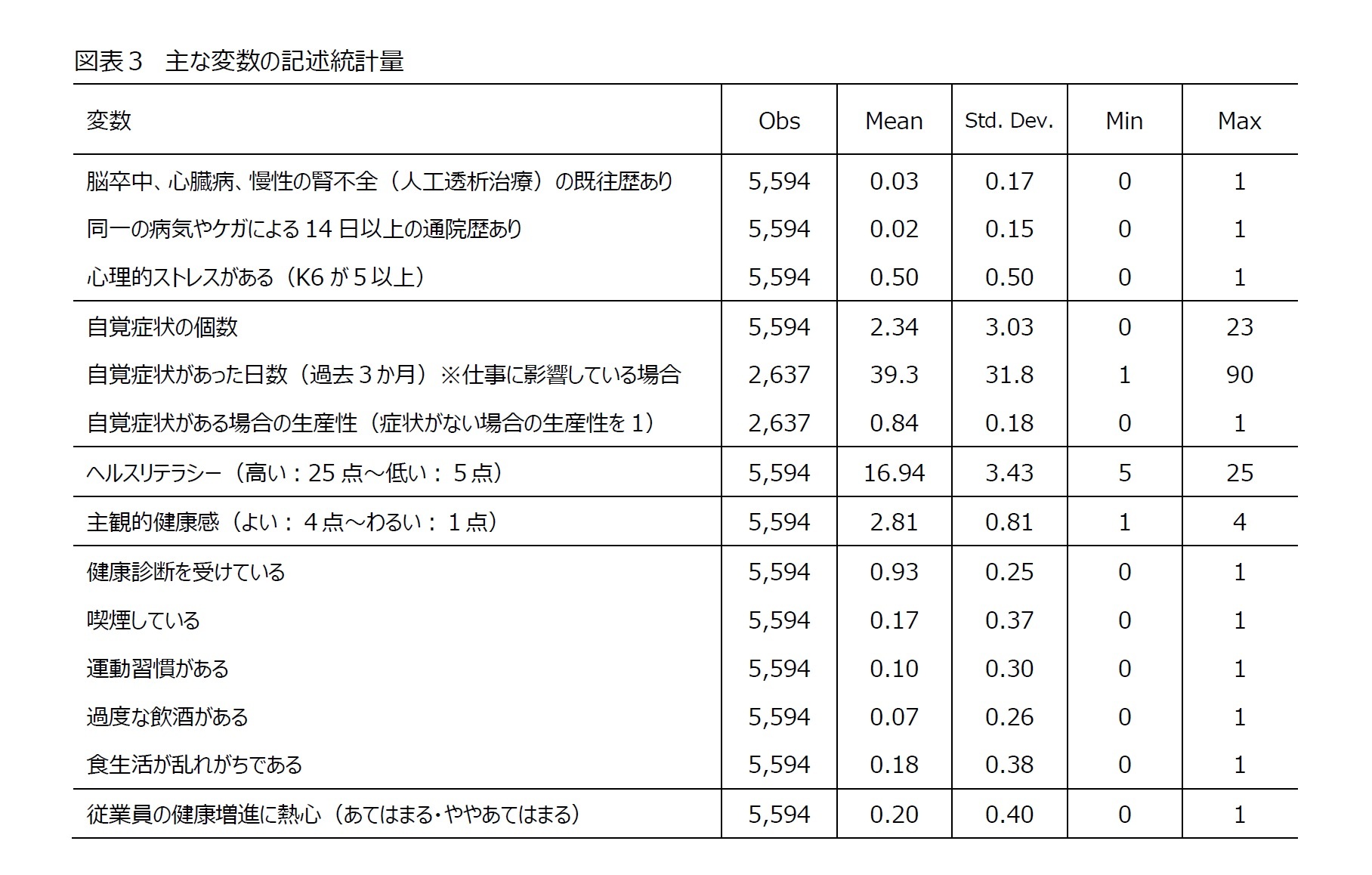

分析に使用したデータは、2020年3月にニッセイ基礎研究所が実施したアンケート調査の個票である。対象は、調査会社のモニターのうち、18~64歳の男女被用者で、各都道府県の性、および10歳刻みの年齢群団の構成が2015年国勢調査の構成と合致するように回収した2。回収数は5,594サンプルである。今回の調査対象には契約社員等も含むが、フルタイム就労者を想定した調査であり、所定労働時間は7~8時間が9割を占めている。また、派遣社員については、派遣先の職場について尋ねた。

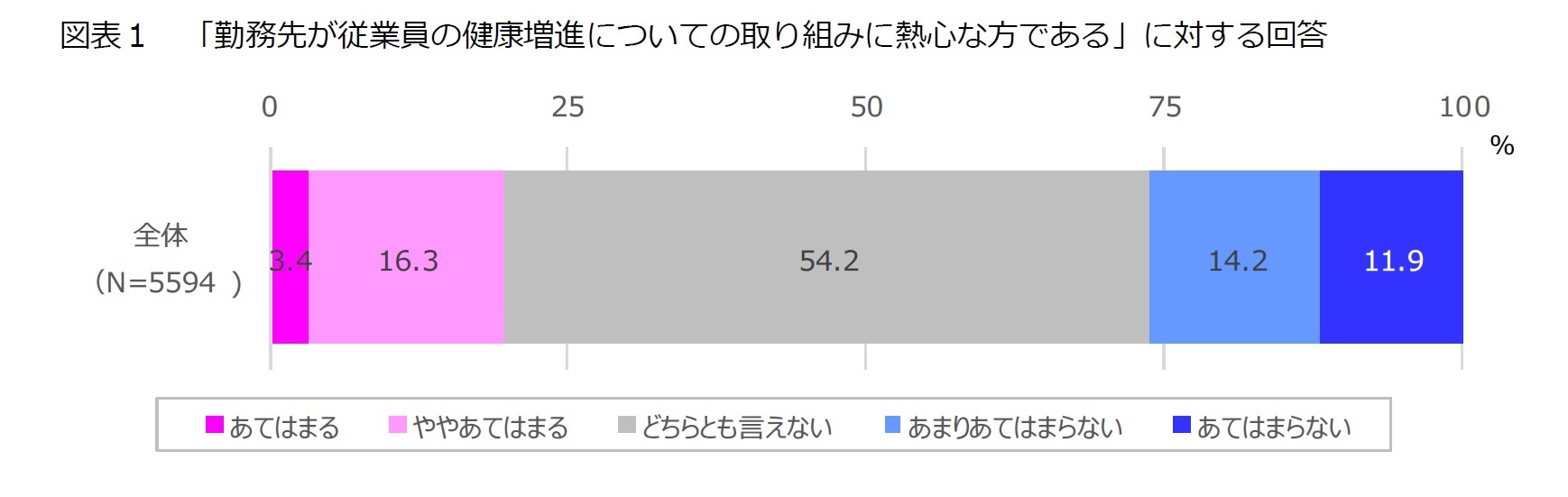

勤務先が従業員の健康増進に力を入れているかの判定には、取り組みが熱心であるかを、「あてはまる」~「あてはまらない」の5段階で尋ねた結果を使った。全体の結果は図表1のとおりである。半数以上が「どちらとも言えない」と回答しており、「あてはまる」または「まああてはまる」は2割程度だった。

2 その他、企業規模や業種別の就労者数がなるべく実態に近づくよう回収した。

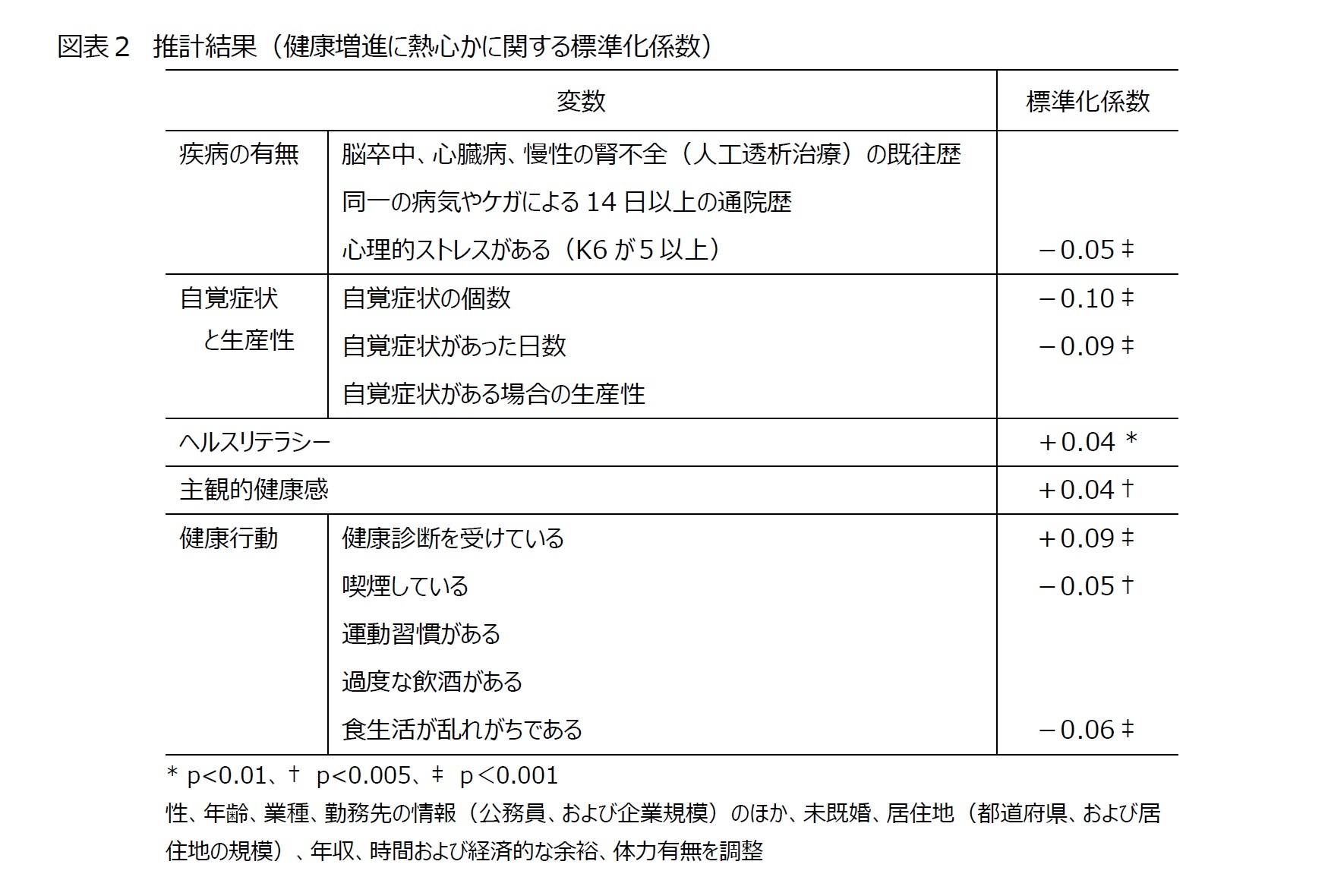

回答者の健康状態を示す指標は、既往歴と通院歴、心理的ストレス、健康行動の有無、自覚症状の数と日数、自覚症状が仕事に影響を及ぼしている場合の生産性、ヘルスリテラシー、主観的健康感とし、勤務先が従業員の健康増進に力を入れているかどうかで回帰分析を行った。

(1) 既往歴と通院歴

生活習慣病既往歴(「脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある」「心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある」「慢性の腎不全にかかっていると言われたり、治療(人工透析)を受けたことがある」のいずれかで「はい」と回答)、および通院歴(「この1年間に、同一のケガや病気によって14日以上通院した」)を使った。

(2) 心理的ストレス(K6スコア)

本稿では、K6スコアを使用し、過去1か月間に「神経過敏だと感じましたか」など6つの質問に対して、「いつも(4点)」から「まったくない(0点)」までの5段階の回答の点数の和が5点以上の場合を心理的ストレスがあるとして1、そうでない場合を0とした。

(3) 自覚症状の有無

「慢性的な疲労」や「眠れない」「眼精疲労」など、「その他」を含めて24項目あげ、過去3か月間で自覚症状としてあてはまる項目の個数を使った。1つもあてはまらない場合は0とした。また、その自覚症状が仕事に影響を及ぼしていると感じている人に対しては、過去3か月間でもっとも仕事に影響を及ぼした自覚症状を感じた日数を尋ねた。さらに、その時の生産性を(1-質の低下(%))×(1-量の低下(%))で算出した。

(4) ヘルスリテラシー

ヘルスリテラシーは、健康や医療に関する情報を入手し、理解し、評価し、活用する力と説明され、ヘルスリテラシーが不足すると、健康維持や増進に向けた行動が継続しない等の望ましくない状態が起こりうる。本稿では、日本人の就労者を対象に開発された石川らによる尺度(5項目)の合計点を使った。

(5) 主観的健康感

「自分は健康だと思うか」という質問に対して、「とてもあてはまる(4点)」から「まったくあてはまらない(1点)」の4段階で尋ねた結果を使った。

(6) 健康行動・生活習慣

健康診断を受けているか(1年以内に受けている人を1、受けていない人を0)、喫煙有無(現在喫煙している人を1、それ以外を0)、運動習慣(30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している人を1、それ以外を0)、過度な飲酒3(1日当たりの純アルコール摂取量が、男性で40g以上、女性で20g以上の人を1、それ以外を0)とした。また食生活が乱れがちだと感じている人を1、そうでない人を0とした。

なお、健康状態は性、年齢、業種、勤務先の情報(公務員、および企業規模)のほか、未既婚、居住地(都道府県、および居住地の規模)、年収といった基本属性のほか、健康状態に影響があると思われる時間および経済的な余裕、日頃からの体力有無を調整した。主な変数の概要は、巻末に示す。使用した変数には、多重共線性がないことを確認している。

3 厚生労働省「健康日本21(第二次)」で生活習慣病のリスクを高めるとされる飲酒量

2―― 回帰分析の結果

3―― 結果のまとめ~従業員の健康増進に熱心な職場は、自覚症状が少なく心理的ストレスが低い

一方、生活習慣については、喫煙者や食生活が乱れがちな人は少なかったが、過度な飲酒、運動習慣には差がなかった。過度な飲酒や運動習慣は、職場における取り組み以上に、個人の価値観やライフスタイルの影響が大きいのかもしれない。

従業員の健康増進に熱心な企業においては、健康経営銘柄への選定や健康経営優良法人の認定を目指すケースが多い。これらの選定や認定では、職場内での体制の整備や、健康診断の受診推奨やストレスチェックの実施、運動や食生活等の生活習慣の改善、ヘルスリテラシーの向上等に関する取り組み実施状況が基準となる。そのため、従業員の健康増進に熱心な職場では、こういった取り組みに積極的になると思われ、今回の結果と整合的である。

健康経営の推進においては、従業員の健康増進のほか、それにともなった医療費削減効果も期待されることがある。しかし、今回の調査では、生活習慣病の既往歴や通院歴を減らす可能性は確認できなかった。ただし、一部の企業を除いて、従業員の健康増進に向けた取り組みを始めてまだ間もないことから、今後、長期にわたる分析が必要となるだろう。

(2020年06月12日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康に力を入れている企業の従業員は健康か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康に力を入れている企業の従業員は健康か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!