- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 新型コロナ対策で傷病手当金が国保に広げられた意味を考える-分立体制の矛盾を克服する契機に

新型コロナ対策で傷病手当金が国保に広げられた意味を考える-分立体制の矛盾を克服する契機に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~傷病手当金が国保に広げられた意味とは~

このため、今回の制度改正を通じて、国保に加入する非正規の勤め人も給付の対象に部分的に加えられたことになり、かなり画期的な対応と言える。さらに勤め人が雇用形態や収入に応じて、被用者保険と国保に分かれて加入している結果、給付内容に格差が生まれやすい矛盾を克服する可能性も含むと考えられる。

本レポートは傷病手当金の概要とともに、新型コロナウイルス対策として盛り込まれた制度改正の内容を考察する。さらに、分立した公的医療保険制度が雇用形態の多様化に適応できていない点を指摘し、今回の制度改正を矛盾の克服に向けた契機とする必要性を論じる。

2――傷病手当金とは何か

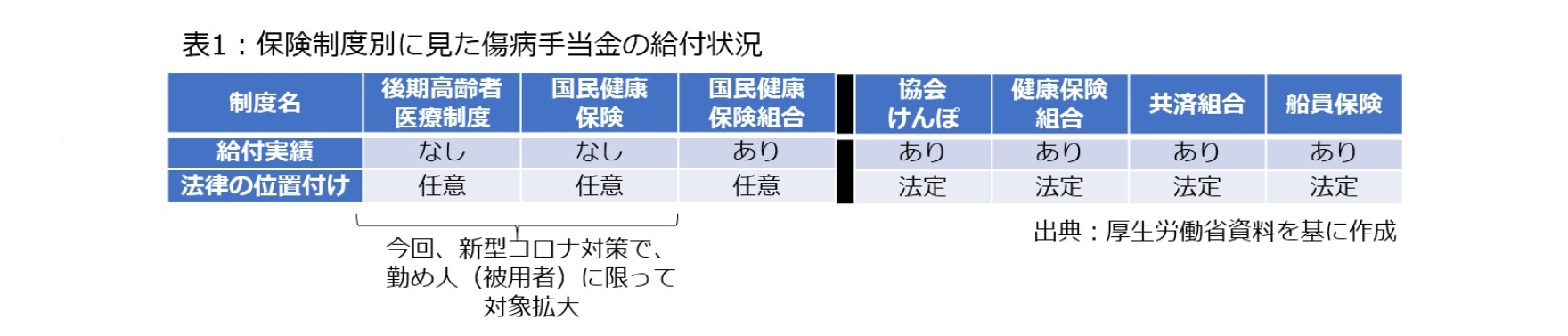

これまでの傷病手当金の対象は被用者保険、つまり協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険に加入する勤め人に限られており、法律で給付が定められている「法定給付」に位置付けられている。予算規模は2017年度現在で約3,675億円であり、事業主と勤め人が原則として折半している。

一方、国保と後期高齢者医療制度に関しては、保険者(保険制度の運営者)による任意給付となっており、これまで支給実績がなかった2が、今回の新型コロナウイルス対策の一環として、国保と後期高齢者医療制度に加入している勤め人は特例的に給付対象となった。次に、今回の制度改正の内容を考察することにする。

1 全国健康保険協会ウエブサイト「傷病手当金」を参照。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

2 なお、ここでは詳しく触れないが、国保には自治体が運営する制度に加えて、医師や弁護士などを対象とする国民健康保険組合(国保組合)という仕組みがあり、傷病手当金が支給されている。予算規模には国保組合の数字も含んでいるが、本レポートでは国保組合を論じないため、「国保」とは自治体運営の制度を指す。

3――新型コロナウイルスを受けた今回の制度改正

2つの通知の内容を総合すると、今回の制度改正の目的は「感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)に休みやすい環境を整備する」とされている。

さらに、支給要件として「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」と規定。支給金額に関しては、「直近3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数」の計算式で支払うとし、今年1月1日から9月30日の間で、新型コロナウイルスに伴う療養のために労務に服することができない期間(入院が継続する場合、最長1年6カ月間)に適用すると定めた。これは先に述べた通り、被用者保険で導入されている給付レベルとほぼ同一である。

なお、特例に要する財源に関して、規模は明示されていないが、国が緊急的・特例的な措置として財政支援する旨が記されており、特別な事情を考慮する「特別調整交付金」という国庫補助金から費用が充当されるとしている。

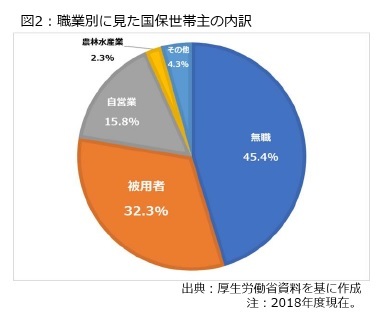

しかし、全ての国保加入者と後期高齢者医療制度の被保険者が対象となるわけではない。第1に、支給するかどうか保険者の判断に委ねられている点である。国が特例的に財政支援するため、管見の限り、かなり多くの自治体が条例の制定を進めているが、被用者保険のように法定化されたわけではない。第2に、国保に加入する自営業者や農林水産従事者、退職者が新型コロナウイルスに感染しても支給は受けられず、給付対象は勤め人に限定される。これらの点について、厚生労働省幹部は国保加入者の多様性に言及しつつ、下記のように説明している3。

国保におきましては、いわゆるパートの方とかいわゆる被用者の方もいらっしゃいますけれども、様々な就業、生活形態の方が加入しております。そういう意味では、自営業者等を含めまして様々な就業、生活形態の方々がいらっしゃいまして、その収入減少の状況も多様でございます。そういう意味では、なかなかそういった多様な収入形態の減少に対応することが制度的にはなかなか難しい、こういったことで国保については任意給付とされております。

しかしながら、今回の特例的な措置におきましては、こういった被用者保険においては法定給付とされていることを踏まえまして、国保の中でも短時間の労働者、被用者の方々については財政支援等の対象としたものでございます。

つまり、国保にはパートや非正規雇用などの勤め人だけでなく、自営業者や農林水産業従事者など多様な人が加入しており、給与を収入源とする勤め人で構成する被用者保険と同じようには取り扱えない点を指摘している。その上で、法定給付に位置付けられている被用者保険に合わせる形で、新型コロナ対策として、国保に加入する勤め人にも傷病手当金を支給することで、特例的に給付格差を是正したと述べている。保険制度別に見た傷病手当金の給付状況と今回の制度改正のイメージは表1の通りであり、給付格差が部分的に解消されたことが分かる。

なお、今回の制度改正は国保だけでなく、後期高齢者医療制度に加入する勤め人も対象にしているが、以下の記述は主に国保の問題を取り上げる。75歳以上の就労者は約37万人、非正規雇用は約25万人であり、非正規雇用の問題は専ら国保の問題に集約される上、後期高齢者医療制度は元々、高齢者医療費の負担が集中する国保を救済するために作られた側面があり、分立体制の矛盾は国保で顕在化しやすいためである4。

3 第201回国会会議録2020年3月16日参議院予算委員会における厚生労働省の浜谷浩樹保険局長による発言。

4 後期高齢者医療制度に関しては、2018年7~8月の拙稿「10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか」を参照(2回シリーズ、リンク先は上)。

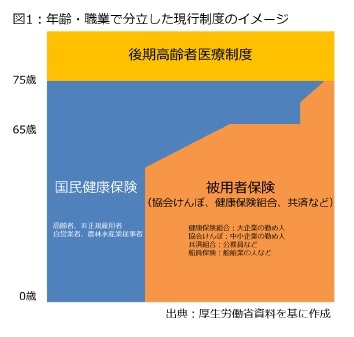

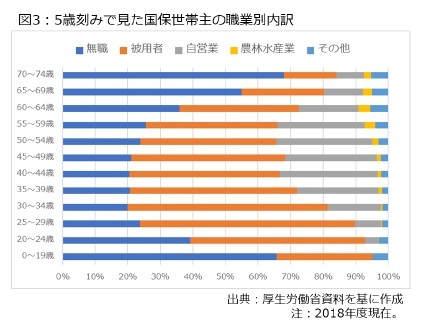

4――国保加入者の現状

まず、5人以上の常時従業員が勤めている事業所の場合、被用者保険に強制加入する仕組みとなっており、こうした事業所で働く人は原則として協会けんぽに加入する。なお、5人未満の事業所でも、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して国の認可を受ければ、被用者保険の適用を受けるが、5人未満の事業所に勤務する従業員の多くは原則として国保に加入している。

さらに非正規雇用者のうち、一定の労働時間や給与を得ている人は被用者保険、それに満たない人は国保に加入する。例えば、労働時間が一般社員の4分の3未満であり、(1)1週間当たりの所定労働時間が20時間以上、(2)雇用期間が1年以上見込まれる、(3)賃金の月額が8.8万円以上である、(4)学生ではない、(5)常時従業員が501人以上――の要件を全て満たさなければ、被用者保険への加入義務が掛からないため、原則として国保に加入している。

以上のような分立体制に基づく「境界線」の下、同じ勤め人でも被用者保険と国保に分断する線引きが作られ、働き方や給与水準などに応じて、前者に加入する人は傷病手当金が受けられるのに、国保に加入する勤め人は給付対象から外れていたことになる。

一見すると、こうした給付格差は説明しにくいように映るが、傷病手当金は制度改正論議や社会保障制度の研究で余り顧みられてこなかった。例えば、最近の制度改正で言うと、がんの治療と就労の両立支援の文脈で傷病手当金の見直しが論じられていた。具体的には、傷病手当金を申請する病気のうち、新生物(がん)が約2割に及んでいる点を重視しつつ、がん患者の就労支援を図るため、2018年3月の「がん対策推進基本計画(第3期)」で給付要件の弾力化方針が盛り込まれていた。もちろん、これは重要な制度改正論議だが、本レポートで取り上げている非正規雇用の問題が重視されていたとは言えない。

さらに、社会保障法に関する研究書をいくつか読んでも、傷病手当金についての解説は非常に僅かである。むしろ、被用者保険と国保の統合に反対する意見として、「自らの権限と責任で事業を営む自営業者と異なり、生産手段をもたず他人に雇われ、賃金によって生計を維持せざるをえない被用者には一定の配慮を必要とする。被用者保険の法定給付として傷病手当金が設けられているのはその例である」という指摘5が見られるなど、被用者保険と国保の典型的な違いの一つとして傷病手当金が理解されていた面がある。

では、なぜ勤め人は「正規雇用者=被用者保険」「非正規雇用者=国保」といった形で、被用者保険、国保の双方にまたがっているのだろうか。この点を探る上では、約60年前の国民皆保険成立に至るプロセスなど、分立体制が生まれるまでの歴史まで遡る必要がある。以下、(1)国民皆保険の成立に至る経緯、(2)産業構造の転換に伴う国保加入者の変化、(3)バブル経済崩壊後の非正規雇用者の増加――という3点を考察する。

5 島崎謙治(2011)『日本の医療』東京大学出版会p221。

(2020年05月13日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナ対策で傷病手当金が国保に広げられた意味を考える-分立体制の矛盾を克服する契機に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナ対策で傷病手当金が国保に広げられた意味を考える-分立体制の矛盾を克服する契機にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!