- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 発足80年を迎えた国保の大改革-創設からの物語と原点としての「相扶共済」の精神

発足80年を迎えた国保の大改革-創設からの物語と原点としての「相扶共済」の精神

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

このうち、医療保険制度については、自営業者らを想定した市町村国民健康保険(国保)の財政運営が2018年度から都道府県単位に変わる。

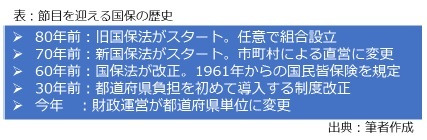

このうち、医療保険制度については、自営業者らを想定した市町村国民健康保険(国保)の財政運営が2018年度から都道府県単位に変わる。しかも歴史を振り返ると、都道府県単位化に限らず、2018年は国保にとって、いくつか節目の年となる。【表】の通り、最初の国民健康保険法(国保法)が制定されたのは80年前(実は厚生労働省の前身、厚生省が内務省から分離したのも80年前になる)であり、戦後に新しい国保法が制定されたのも70年前となる。さらに、国民皆保険を決定付けた改正国保法の成立は60年前、都道府県の財政負担を初めて導入した制度改正は30年前である。以下、都道府県単位化という大改革といくつかの節目を控えた国保の在り方を考えることで、今後の医療・介護の方向性を手短に考えたい。

「相扶共済」。埼玉県越谷市役所の一角に、こんな石碑が建っている【写真】。この四文字は「相互に助け合い、力を合わせること」という意味であり、現在の国保法では使われていないが、1938年に制定された最初の国保法に使われていた文言である。そして、この石碑は国保発足10周年を期して1948年に建てられ、「国保発祥の地」の一つであることを示している。

「相扶共済」。埼玉県越谷市役所の一角に、こんな石碑が建っている【写真】。この四文字は「相互に助け合い、力を合わせること」という意味であり、現在の国保法では使われていないが、1938年に制定された最初の国保法に使われていた文言である。そして、この石碑は国保発足10周年を期して1948年に建てられ、「国保発祥の地」の一つであることを示している。では、なぜ国保発祥の地が越谷にあるのか。この問いを解く上では、時代背景を踏まえる必要がある。当時、内務省は農村の衛生環境を改善するため、主に農民を対象とした公的医療保険制度を検討していた。既に勤め人を対象とした健康保険法が誕生していたが、農民(及び自営業者や都市部の低所得者)には公的医療保険が整備されておらず、病気になっても医師に行けなかったり、医療費が生活を圧迫したりしていた。さらに、1929年の世界大恐慌は農村経済に大打撃を与え、一家離散や娘の身売りなどが相次ぎ、2・26事件で青年将校が決起する一因となった(筒井清忠『二・二六事件と青年将校』)。そこで国としても農村の支援策を迫られ、農村の助け合いをベースとした公的医療保険制度を準備したのである。

だが、これは世界的にも例を見ない制度であり、「果たしてうまくいくのか」と不安視する向きが多く、財政当局の理解も得られなかった。そこで、内務省は「(注:国保が)農村社会の本来の性質に適合しているならば、既にこの種の事業を行っているところが存在する」(国民健康保険協会『国民健康保険小史』)という仮説の下、医療問題に取り組む地域独自の動きがないか全国各地を調査した。

調査で把握した事業の一つが九州地方の「定礼」(じょうれい)。これは地元住民が医師確保のために資金を出し合う取り組みであり、古くは江戸期までさかのぼることが分かった(定礼に由来した国保発祥地の石碑が福岡県福津市にあるが、筆者は未訪問である)。

さらに、越谷市(旧越ヶ谷町)でも独自の取り組みが進んでいた。地元有志が「越ヶ谷順正会」という組織を発足させ、資金を出し合うことで医療費の軽減など地域の医療問題を解決しようとしていたのである。そこで、「どうしても我々の案による実例を示したい」(『国民健康保険小史』に出ている内務省官僚の回顧)と考えた内務省は順正会を支援・育成を図ることにした。

内務省が注目したのは越谷に限らなかった。国保発祥地の石碑が山形県戸沢村(旧角川村)にもある(こちらも筆者は未訪問である)通り、順正会や角川村の組合など12事業をモデル事業に指定したのである。そして、こうした各地の事例や成功は内務省にとって心強い存在となり、最初の国保法が1938年に成立した。国保発祥地を示す石碑の一つが越谷に建っている理由はここにある。

その後、いったん戦局の悪化と敗戦で崩壊状態になったが、1948年に新しい国保法が制定され、1958年の国保法改正で1961年からの「国民皆保険」実施が決まった。こうした歴史を見ると、越谷の石碑は国民皆保険に至る歴史が刻み込まれていると言えるかもしれない。

だが、国保の「物語」はこれにとどまらない。会社を退職した高齢者が国保に多く流入するようになり、財政赤字が恒常化。1980年代以降は国の財政も悪化し、国の財政支援を増やす選択肢が難しくなった。そこで、都道府県の財政負担を導入する制度改正が1980年前半から模索されるようになり、30年前の1988年度から都道府県の財政負担が導入された。この制度改正は財政支出の増大を嫌がる全国知事会の反対に遭ったのだが、いくつかの制度改正を経て都道府県の役割は少しずつ増大し、2018年度からの都道府県単位化は30年来の制度改正を積み重ねた一つの到達点と言える。

しかし、住民が保険料を出し合うことで病気やケガのリスクをシェアするという国保の本質は変わらない。根底にある精神は「地域で相互に助け合い、力を合わせること」。つまり「相扶共済」であり、地域医療構想や地域包括ケア、「我が事・丸ごと」地域共生社会など「地域」の名前を冠した様々な政策が進んでいる現在も十分に通じる考え方である。

財政運営が都道府県単位化しても、高齢者や非正規雇用者を多く受け入れている国保の構造と財政問題が根本的に解決するわけではないが、国保の歴史に残る大きな制度改正と様々な「節目」を迎える今年。地域発の「相扶共済」から始まった国保の歴史を振り返ることは今後の医療・介護を考える上で一つの示唆を与えてくれるかもしれない。

(2018年01月05日「研究員の眼」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【発足80年を迎えた国保の大改革-創設からの物語と原点としての「相扶共済」の精神】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

発足80年を迎えた国保の大改革-創設からの物語と原点としての「相扶共済」の精神のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!