- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取崩し(2)-リスクを味方につけ、より豊かな生活の実現を目指す

老後資金の取崩し(2)-リスクを味方につけ、より豊かな生活の実現を目指す

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――資産運用にはリスクが伴う

先のレポート1では、「安く買って高く売る」という投資の基本に忠実な取崩し方法(以下、二つの財布法)を提案し、これによって代表的な方法より資産寿命の短期化リスクを軽減できる可能性を示した。「二つの財布法」とは、株式などの不確実性を伴う資産(以下、株式)と、預貯金などの不確実性を伴わない資産(以下、預貯金)を保有し、株価が高い時は株式から取崩し、低い時は預貯金から取り崩すという方法である。

残念ながら、「二つの財布法」は調査・研究段階にあり、(ア)今後30年間の平均収益率が想定収益率と大きく乖離する可能性を加味する、(イ)株式への投資割合の適切な設定方法を検討する、(ウ)取崩しルールの改良、(エ)生存確率も加味する、(オ)株式の価格変動の程度が「二つの財布法」の効果に与える影響評価など、多くの課題が残る。

そこで、今回は株式の価格変動の程度が「二つの財布法」の効果に与える影響の評価を通じて「二つの財布法」に対する理解を深める。

1 基礎研レポート「老後資金の取崩(1)-運用方法と取崩し方法をセットで考える」

2――株式の価格変動の程度による影響の評価法

3――「二つの財布法」はリスクを味方につける

「(1)30年内に資産が枯渇する確率」は、リスクが高いほど小さい傾向がある。ただし、退職時点の株式への投資割合が75%で想定収益率が2%、4%の場合に限り、リスクが高いほど「(1)30年内に資産が枯渇する確率」も高くなる。「(2)枯渇する場合、資産が枯渇するのは平均的に退職の何年後か」も、リスクが高いほど好ましい傾向がある。ただし、退職時点の株式への投資割合が50%で想定収益率が0%の場合と、退職時点の株式への投資割合が75%で想定収益率が4%以下の場合、リスクが高いほど短くなる傾向がある。

株式への投資割合と想定収益率によって異なるが、総じて資産寿命の短期化リスクという点ではリスクが高い方が好ましい傾向がある。

4――低リスク・低リターンの金融商品が本当に正しい選択か?

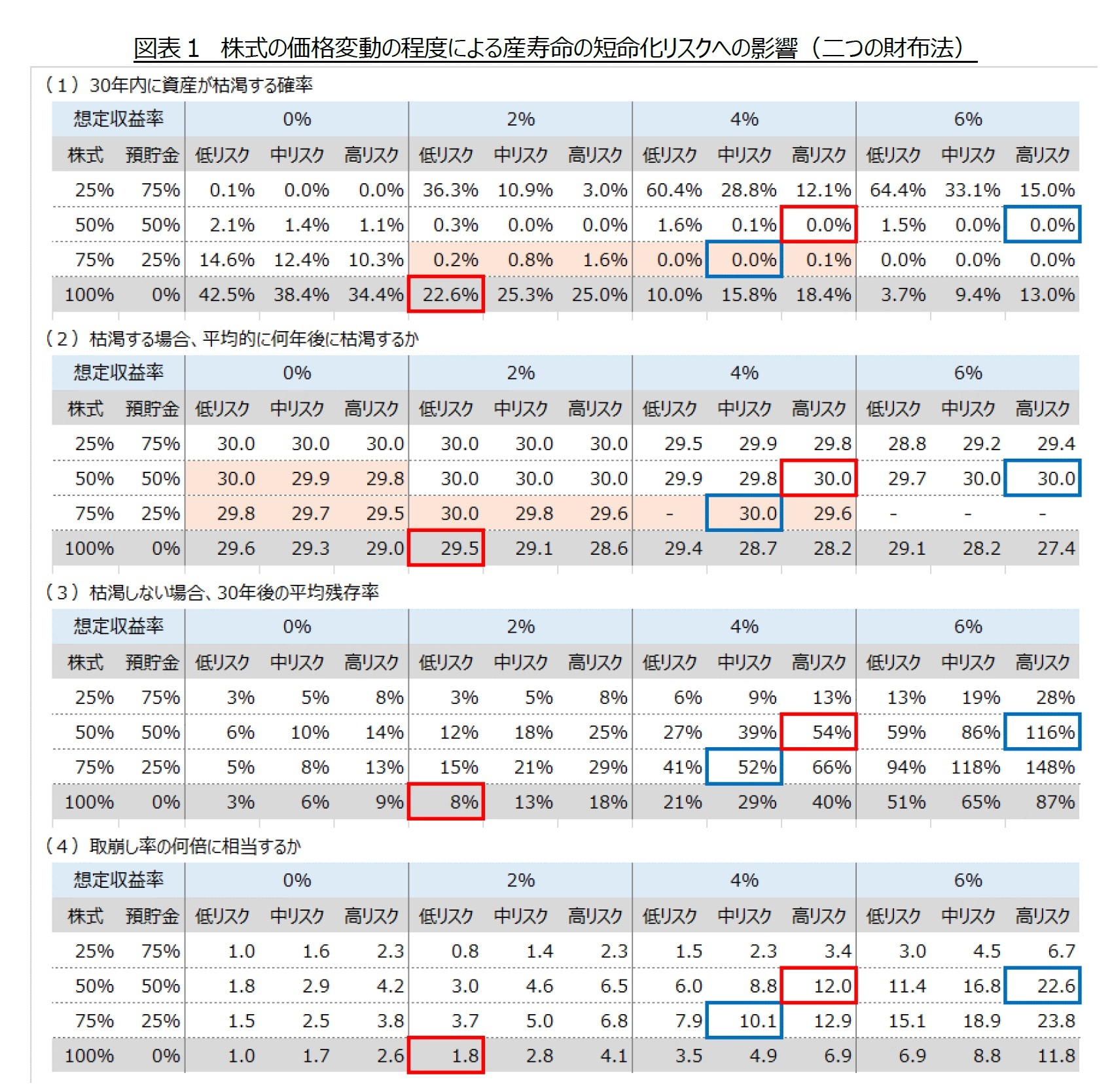

まず、保有資産の100%を想定収益率が2%だが低リスクの金融商品に投じる場合と、保有資産の50%を想定収益率が4%の高リスク商品に投じ、残りを預貯金で保有し、「二つの財布法」を実践する場合を比較する(図表1の赤枠)。まず、保有資産全体でみると期待収益率はいずれも2%となる(2%×100%と4%×50%)。このため、退職時点の保有資産額が等しければ、毎年の取り崩し額も等しい。価格変動の程度は、低リスク商品が13%程度、高リスク商品が28%程度なので、保有資産全体の価値変動の程度も、退職時点ではほぼ等しい(13%×100%と28%×50%)。厳密には、「二つの財布法」を実践する方が保有資産全体の価値変動の程度は多少高いにも関わらず、「(1)30年内に資産が枯渇する確率」は「二つの財布法」を実践する方が圧倒的に低い。また、「(2)枯渇する場合、資産が枯渇するのは平均的に退職の何年後か」も、「二つの財布法」を実践する方が、資産が枯渇するまでの期間が長い。更に、資産枯渇リスクが顕在化しなかった場合、「(3)枯渇しない場合、想定する生存期間(30年)後の平均残存資産額が、退職時点の資産額に対してどの程度残っているか(平均残存率)」と、「(4)想定する生存期間後の平均残存率が、取崩し率の何倍に相当するか」も「二つの財布法」の方が良い結果となる。

次に、想定収益率が4%で中リスクの金融商品に保有資産の75%を投じ、残りを預貯金で保有し、「二つの財布法」を実践する場合と、想定収益率が6%の高リスク商品に保有資産の50%を投じ、残りを預貯金で保有し、「二つの財布法」を実践する場合を比較する(図表1の青枠)。先の比較例(赤枠)と同様に、資産全体でみると、期待収益率や毎年の年崩し額は等しく、退職時における価格変動の程度もほぼ等しい。「(3)枯渇しない場合、想定する生存期間後の平均残存資産額が、退職時点の資産額に対してどの程度残っているか(平均残存率)」と、「(4)想定する生存期間後の平均残存率が、取崩し率の何倍に相当するか」には違いがあるが、(1)や(2)の資産寿命の短期化リスクは変わらない。先の比較例(赤枠)との相違はいずれも「二つの財布法」を実践している点である。やはり、「二つの財布法」は資産寿命の短期化リスクに有効な手法と考えられる。

以上から、低リスクの金融商品だからといって全資産をリスクのある資産に投入するよりも、リスクを伴わない資産(預貯金)を一定程度保有しつつ、資産の一部をリスクは高いが、高いリターンが期待できる金融商品を購入する方が、良いことが分かる。

2 野尻哲史「高齢者の金融リテラシー~生活に不安を抱えながらも資産の持続力に楽観的~」フィデリティ退職・投資教育研究所

5――低リスク・低リターンのバランス型ファンドはどうだろうか?

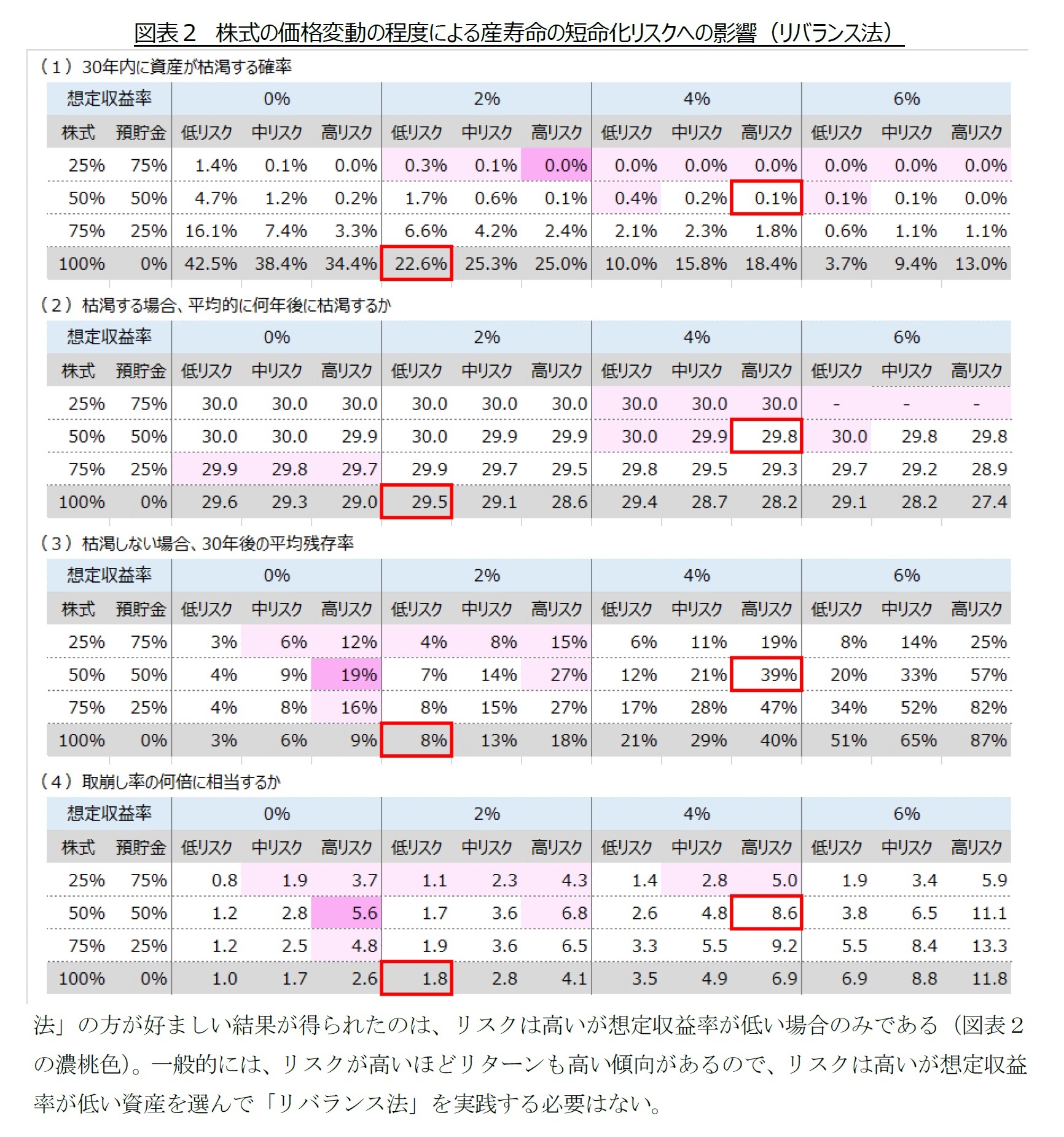

そこで、図表1と同じ条件で、「リバランス法」による資産構成比の短期化リスクを確認した(図表2)。まず、想定収益率が2%だが、低リスクの金融商品に保有資産の100%を投じる場合と、想定収益率が4%の高リスク商品に保有資産の50%を投じ、残りを預貯金で保有し、「リバランス法」を実践する場合を比較する(図表2の赤枠)。「価格が上昇した時ほど多く売却する方針」を内包する「リバランス法」にも、資産寿命の短期化リスクを軽減する効果があることが確認できる。

次に、「二つの財布法」と「リバランス法」の効果を比較する。図表1の「二つの財布法」の同一のセルと比較して、より良い場合は薄桃色又は濃桃色で表示している(図表2)。これよると、株式のようなリスクの高い資産への投資割合が低いと総じてリバランス法の方が好ましい。高齢者が望む低リスク・低リターンのバランス型ファンドは、リスクの高い資産への投資割合が低いので、「リバランス法」の方が効果的なように見える。しかし、株式の想定収益率や株価の価格変動の程度は、過去の実績や今後の経済見通しなどを基に決定するため、所与のものとして裁量の余地はないと考えるべきだが、株式への投資割合には裁量の余地がある。つまり、セル毎に比較し、「二つの財布法」と「リバランス法」の優劣を比較するのではなく、縦長の長方形(4つのセル)毎に比較すべきである。株式への投資割合には裁量の余地も加味して「二つの財布法」と「リバランス法」比較すると、「リバランス法」の方が好ましい結果が得られたのは、リスクは高いが想定収益率が低い場合のみである(図表2の濃桃色)。一般的には、リスクが高いほどリターンも高い傾向があるので、リスクは高いが想定収益率が低い資産を選んで「リバランス法」を実践する必要はない。

6――総括と今後の課題

高齢者が2番目に「あれば良いと考える金融商品」が「毎月、定額で受け取れる分配金がある投資信託」である点も興味深い。平成 28 事務年度の「金融レポート」において、毎月分配型投資信託には、(1)長期の資産運用で得られるはずの複利効果が効きにくい、(2)元本が取崩されるので運用効率が低下する、(3)元本が取崩されるといった毎月分配型商品の特性に対する顧客の認識が不十分なまま販売されているなど、様々な問題が指摘されている。

しかし、老後の生活費不足を補うための老後資金なのだから、定期的に定額を受け取りたいと考えるのは自然なことではないかと思う。老後資金の特性を鑑みると、元本の取崩しによる運用効率の低下や、長期の資産運用で得られるはずの複利効果が多少減少することも致し方ない。分配金として自動的に資産を取崩さなくても、バランス型の投資信託を保有して顧客が定期的に必要額を解約すれば、資産寿命の短期化リスクを軽減する効果は期待できる。しかし、「二つの財布法」の方が効果的である可能性が高いので、元本が取り崩されることを前提に、「二つの財布法」を実践し、30年間など定額の分配を目指す投資信託があれば、老後資産が限られる高齢者の生活水準の向上、安定化に寄与するのではないだろうか。

冒頭にも記した通り、「二つの財布法」には、残された検討課題が多い。引き続き、退職後のより良い老後資産の取り崩し方法についての調査を進めていきたい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年04月17日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取崩し(2)-リスクを味方につけ、より豊かな生活の実現を目指す】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取崩し(2)-リスクを味方につけ、より豊かな生活の実現を目指すのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!