- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 在宅療養支援診療所の展開-24時間対応する医師の負担をどう緩和するか?

在宅療養支援診療所の展開-24時間対応する医師の負担をどう緩和するか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

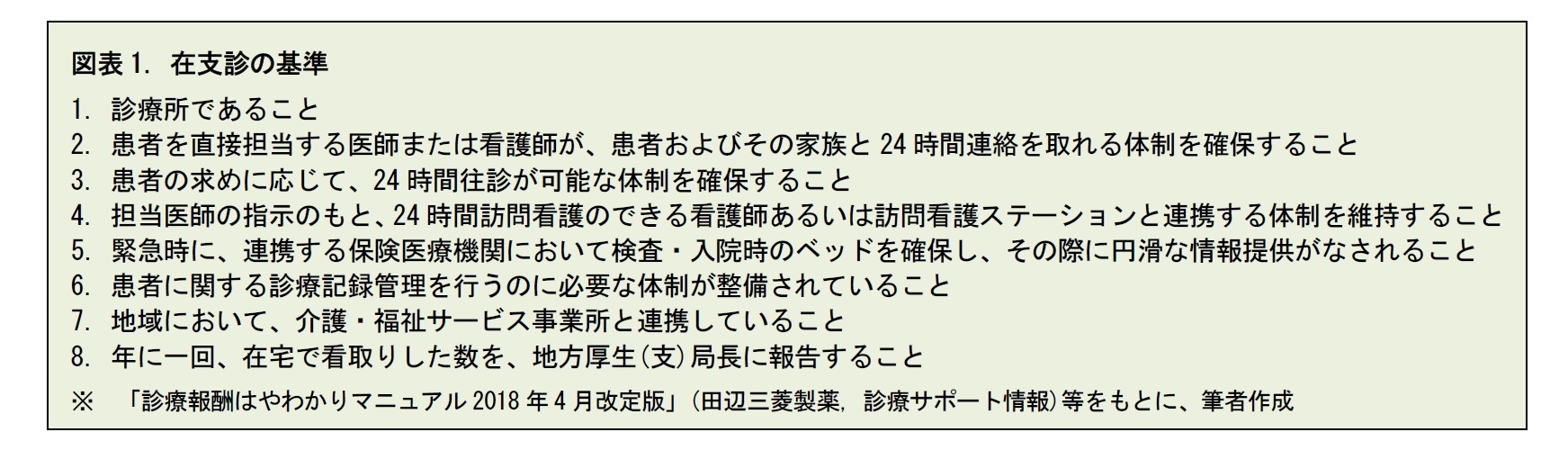

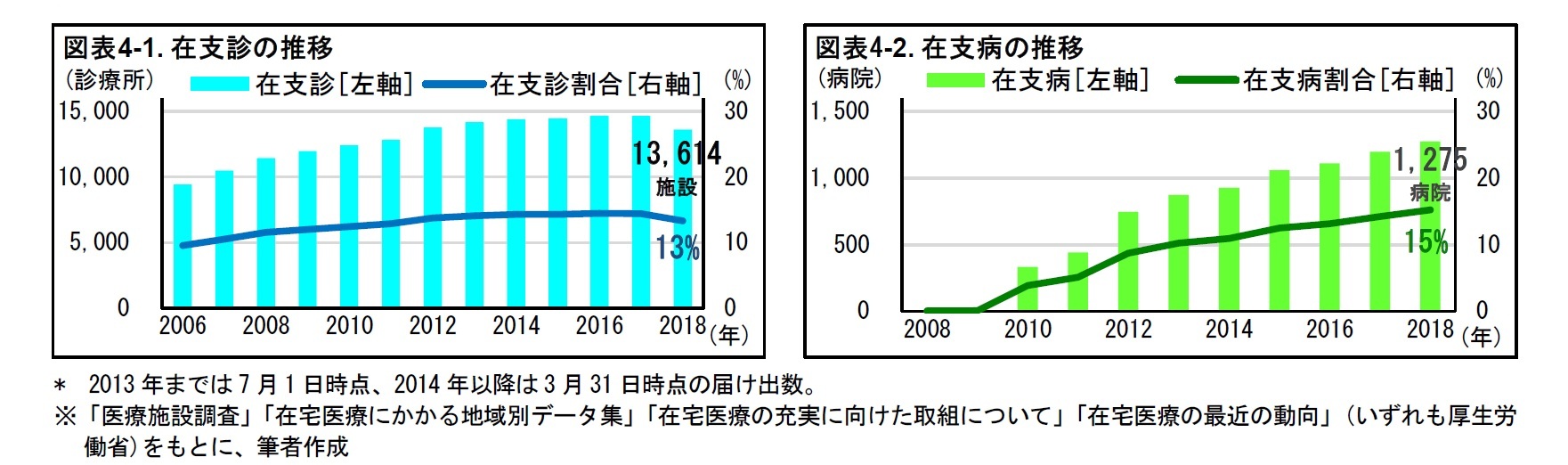

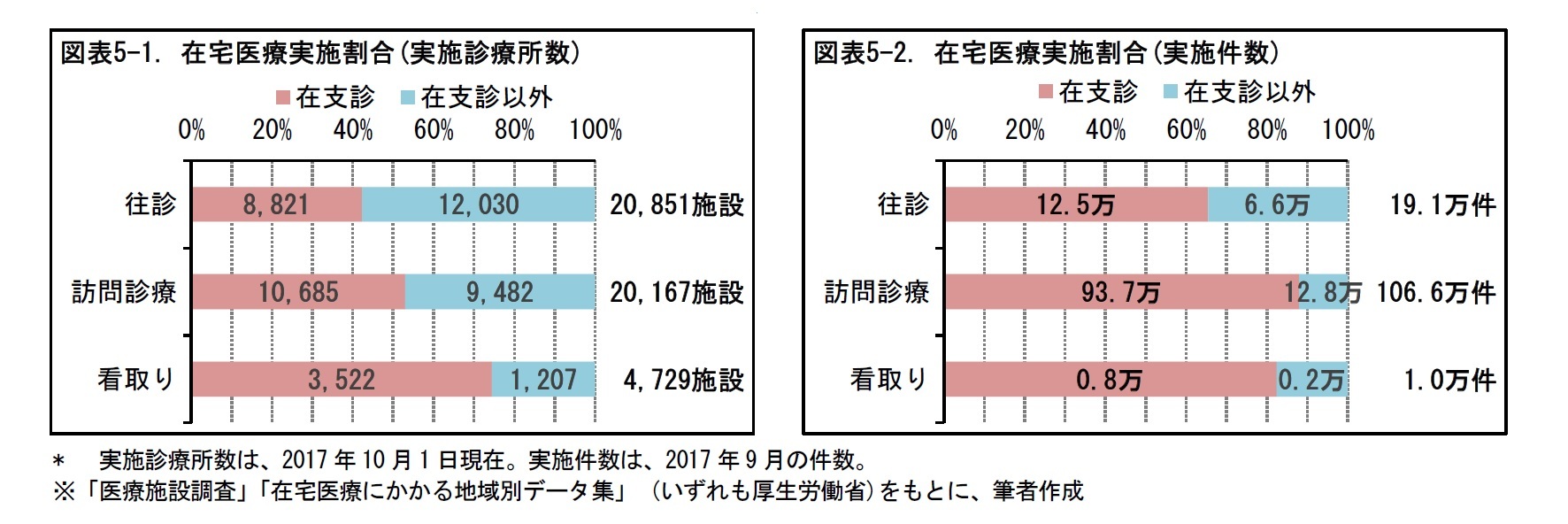

これを受けて、在宅医療の仕組みは、徐々に整備されつつある。なかでも、2006年の診療報酬制度改正で導入された在宅療養支援診療所(在支診)は、在宅医療の主たる担い手として期待されている。しかし、その数は一般診療所の10数パーセントにとどまっており、拡充の余地を残している。

本稿では、在支診の現状を概観し、今後のさらなる展開に向けた課題をみていくこととしたい。

2――在宅医療とは

日本では1970年頃まで、急病の患者が、医師を自宅に呼んで診てもらう形の医療がふつうに行われていた。これは、「臨時往診(保険診療の用語では、往診)」といわれる。1970年代以降、その流れは変化していった。その背景には、診療技術が高まり、医療施設であれば高度な検査や治療が受けられるようになったこと。救急医療体制が充実し、短時間で患者を医療施設に搬送して、診療を開始できるようになったこと、などがあげられる。こうしたことから、医療の中心は、医療施設での入院や外来となり、臨時往診は徐々に減少していった1。

1 ただし、ドクターヘリやドクターカーなど、医師を患者のもとに送り、搬送時から診療を開始する形の救急医療は、進展しつつある。

いっぽう、持病を抱える患者に、期日を予告して定期的に往診する「定期往診(同、訪問診療)」は、徐々に拡大していった。これは、医療施設を退院した後も、障がいを抱えている患者や、治療不能ながん患者などに対して、自宅での療養生活を続けながら医療を提供していく枠組みである。

1986年の診療報酬改正で、訪問診療の概念が導入された。そして、訪問診療に関する各種の指導管理料が新設された。それ以来、定期往診の制度は徐々に拡充されてきた。

一般に、在宅医療を受ける患者は、医療施設に通院する患者よりも虚弱であることが多い。すなわち、身体面の問題を抱えているケースが多い。したがって、患者の病態は、いつ変化するかわからない。このため、病態変化時に、緊急事態として対応することが不可欠となる。患者やその家族は、そうした緊急事態に対する不安にさらされている。

こうした緊急事態への対応や不安への対処は、24時間対応として、在宅医療の構成要素とされる。いざというときに、患者対応を行うことができる体制を常に整えておくことが求められるのだ。

3――在宅療養支援診療所の役割

2 中心静脈栄養法は、細いチューブを静脈の中に挿入し、これを介して静脈内に体が必要とする水分、電解質、栄養の補給を行うもの。経管栄養法は、消化管内にチューブを挿入して栄養剤を注入し、栄養状態の維持・改善を行うもの。

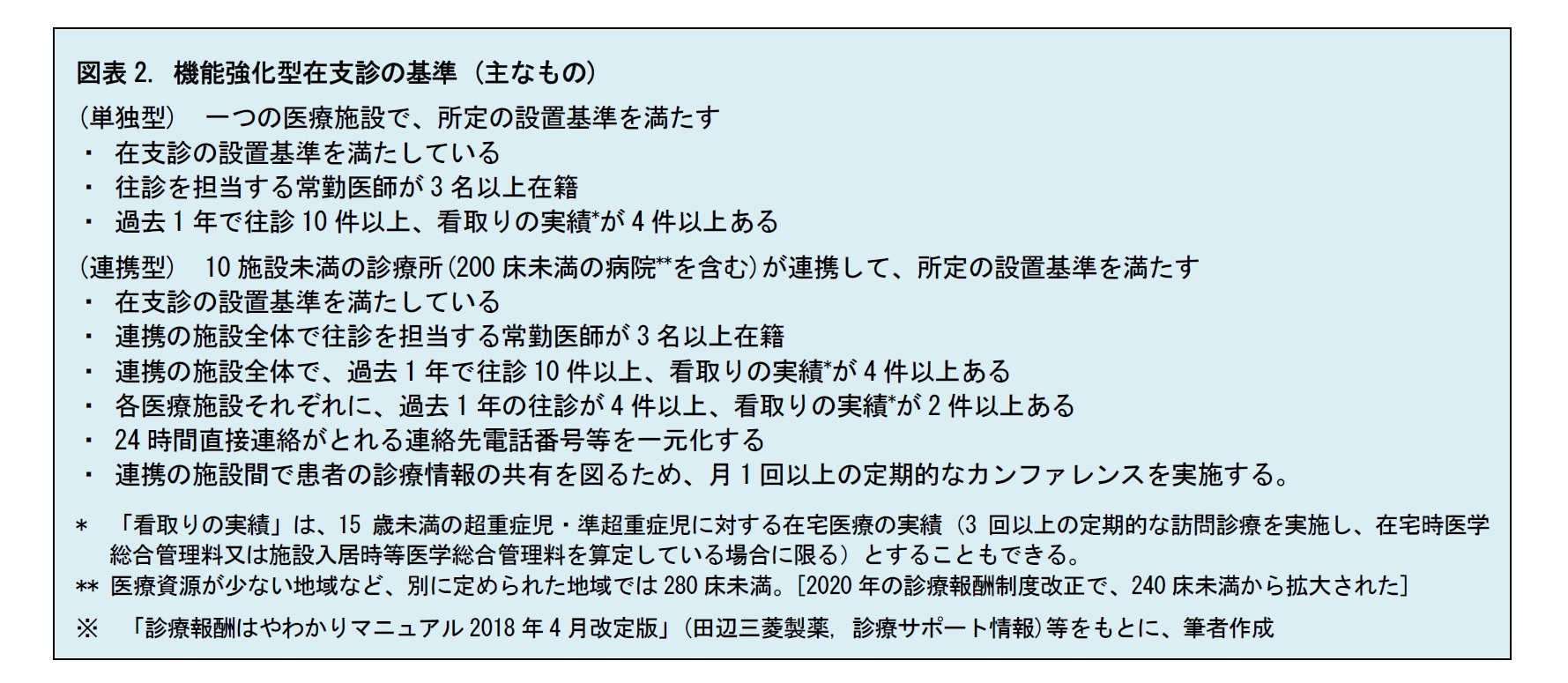

2012年に、在支診、在支病のうち、医療機関間の連携を行い、往診と看取りの実績を有するものは、機能強化型とされた。その基準として、在宅医療担当の常勤医師を3名以上配置し、過去1年間の実績が往診10件以上、在宅看取り4件以上(基準数値は2014年の見直し後のもの)などの要件を満たすこととされた。この機能強化型については、診療報酬が引き上げられた。

ただし、小規模の診療所などでは、単独で要件を満たして在宅医療を行う「単独型」はハードルが高い。そこで、複数の医療機関が協力連携して在宅療養支援体制をとる「連携型」も認められた。

ここで、在支診に対する、在宅医療の診療報酬について、主なものをみてみよう。在宅医療の診療報酬は、往診・訪問診療料、在宅時医学総合管理料・指導管理料、その他に大別される。このうち、在支診と在支診以外の違いが報酬額の差としてあらわれるのは、往診料や在宅患者訪問診療料の加算部分、在宅時医学総合管理料などだ。たとえば、在宅ターミナルケア加算では、在支診と在支診以外の違いなどにより、最大3万円も差が出るケースもある。診療報酬上、在支診は報酬額が高く設定されていることがわかる。なお、2018年からは、在支診以外の診療所でも、ある月にだけ24時間体制をとる場合、継続診療加算が行われるようになっている。

4――在支診では、24時間体制問題が伸び悩む原因

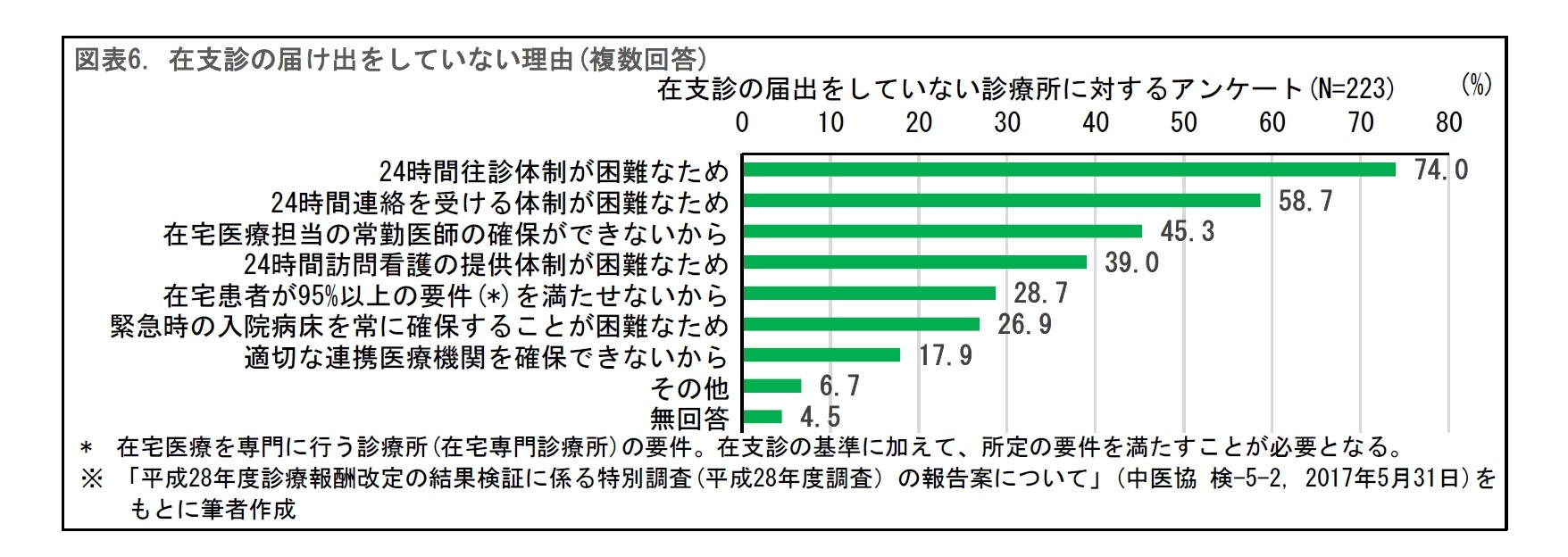

3 「届出の予定がある」は0.4%、「届出について検討中」は9.0%、「その他」は0.9%、「無回答」は6.3%であった。(N=223)

中医協等では、24時間体制をいかに整備すべきか、という議論が行われてきた。現在、一般診療所の多くは、医師が1人で診療を行っている。このため、何らかの形で在宅医療の連携体制を作ることが求められる。

機能強化型の在支診には、複数の医療機関が協力しあう「連携型」が認められている。ただしその場合、一定数の看取り実績など、要件が厳しくなる。このため、機能強化型のほかに、複数の医師が連携できる体制が必要、との声もある。

いっぽうで、かかりつけ医制度との関係をどう整理すべきか、という論点もある。複数の診療所の医師が連携して在宅患者を診ることになれば、1人のかかりつけ医を中心とした多職種連携体制という、かかりつけ医制度の考え方に反するのではないか、という意見が述べられている。現状では、機能強化型以外の在支診について連携型をつくる、といった議論は出てきていない。

5――在支病では、24時間体制問題に対して往診担当医師の自宅待機を可能とした

従来、往診担当医師の待機場所についての規定はなかった。このため、地域によっては、往診担当医師を病院で待機させるよう指導するケースもあったという。そこで、2020年の診療報酬改正では、「なお、往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良いものとする」との、なお書き規定が加えられた。つまり、医師の負担軽減を図るために、ルールを明確化する改正が行われたのだ。

同様に、在支診についても、医師の負担軽減に向けたさまざまな検討が進むことが期待される。

6――おわりに (私見)

しかし、現状では、在支診の届け出数は伸び悩んでいる。24時間対応が医師の大きな負担となるためである。医療施設間の連携により、その負担を緩和しつつ、在宅医療を進めていくことが必要となる。そのためには、制度や規定の面で細やかな工夫を盛り込む検討も求められよう。

そうした検討も含めて、引き続き在宅医療の動向を注視していくこととしたい。

(2020年04月08日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【在宅療養支援診療所の展開-24時間対応する医師の負担をどう緩和するか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

在宅療養支援診療所の展開-24時間対応する医師の負担をどう緩和するか?のレポート Topへ

![図表3. 在宅医療の診療報酬 (主なもの) [在支診と在支診以外の違いなどについて朱記]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/64196_ext_15_9.jpg?v=1586320805)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!