- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- さらに進んだ若者のアルコール離れ-20代の4分の1は、あえて飲まない「ソーバーキュリアス」

2020年02月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~「アルコール離れ」でノンアル専門のバーも登場、ソーバーキュリアスという新潮流も

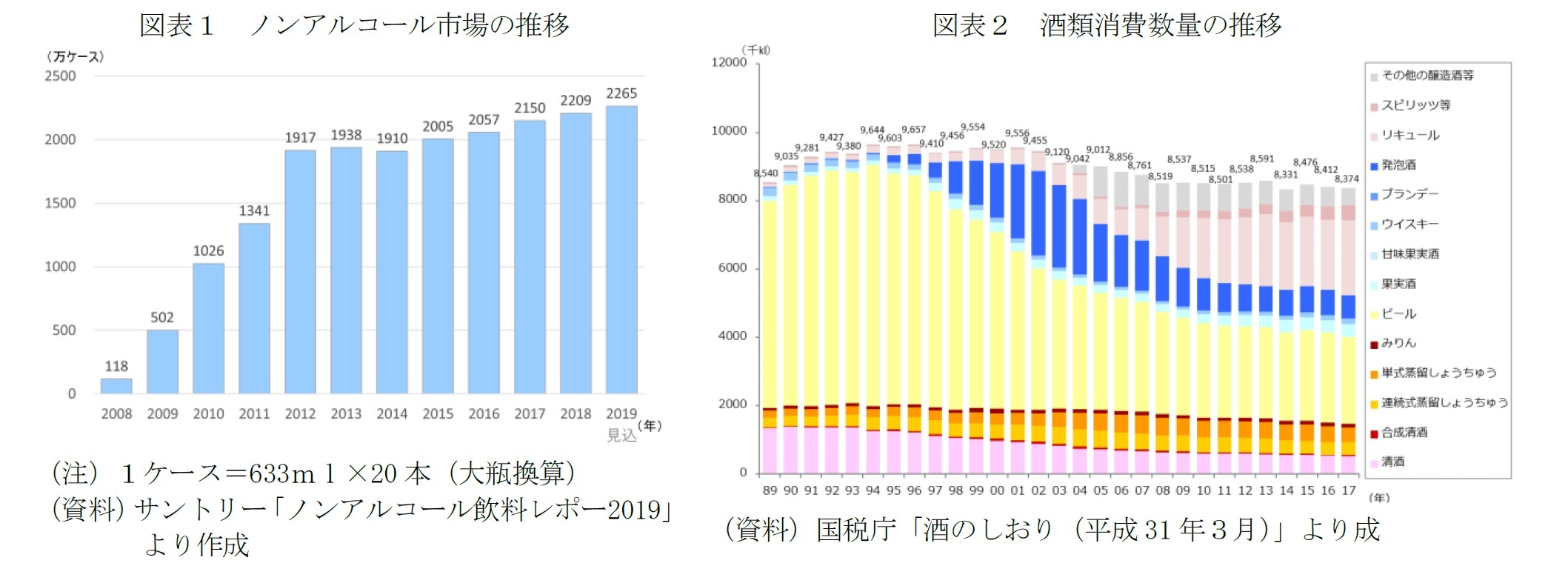

「若者のアルコール離れ」が言われて久しい。ビールやカクテルテイストのノンアルコール商品は毎年、新商品が発表され、最近では都市部にノンアルコール専門のバーも登場している。ノンアルコール市場は拡大傾向にあり、今後もこの流れは続きそうだ(図表1)。

一方、アルコール市場へ目を向けると、市場が徐々に縮小しているだけでなく、多様化が進んでいる(図表2)。かつては酒類消費量の7割をビールが占めていたが、現在では3割にとどまり、リキュールや発泡酒の割合が高まっている。さらに最近では、若者や女性を対象にアルコール度数の低い商品が増えた印象もある。長年、職場の飲み会などで見られてきた「とりあえずビール」文化も消えつつあり、それぞれが好きなものを好きな量だけ(少しだけ)飲むというスタイルが増えているのではないだろうか。米国ではミレニアル世代を中心に、身体や精神の健康を保つために、あえてアルコールを飲まないことを選択する「ソーバーキュリアス(Sober Curious)」1という新潮流も生まれている。

このような中で、本稿では、改めて現在の日本の若者の「アルコール離れ」の状況を捉えてみたい。

一方、アルコール市場へ目を向けると、市場が徐々に縮小しているだけでなく、多様化が進んでいる(図表2)。かつては酒類消費量の7割をビールが占めていたが、現在では3割にとどまり、リキュールや発泡酒の割合が高まっている。さらに最近では、若者や女性を対象にアルコール度数の低い商品が増えた印象もある。長年、職場の飲み会などで見られてきた「とりあえずビール」文化も消えつつあり、それぞれが好きなものを好きな量だけ(少しだけ)飲むというスタイルが増えているのではないだろうか。米国ではミレニアル世代を中心に、身体や精神の健康を保つために、あえてアルコールを飲まないことを選択する「ソーバーキュリアス(Sober Curious)」1という新潮流も生まれている。

このような中で、本稿では、改めて現在の日本の若者の「アルコール離れ」の状況を捉えてみたい。

1 Ruby Warrington, ”Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol”, HarperOne (2018/12/31)をきっかけに広がる動き。詳しくは後述。

2――飲酒習慣率の変化~「若者のアルコール離れ」が見えるが、20年前でも飲酒習慣のある若者は3割

厚生労働省「国民健康栄養調査」では、「週3日以上、1日1合以上飲酒する」場合に、飲酒習慣があるとしている。なお、日本酒1合(約180ml)は、ビールや缶チューハイではロング缶1本分程度(約500ml)、ワインではグラス2杯程度(約180ml)であり、個人差はあるが、ある程度の酔いが回る量と言えるだろう2。

厚生労働省「国民健康栄養調査」では、「週3日以上、1日1合以上飲酒する」場合に、飲酒習慣があるとしている。なお、日本酒1合(約180ml)は、ビールや缶チューハイではロング缶1本分程度(約500ml)、ワインではグラス2杯程度(約180ml)であり、個人差はあるが、ある程度の酔いが回る量と言えるだろう2。この飲酒習慣率について、1997年と2017年を比べると、男性は全ての年代で、女性は20~30歳代で低下している(図表3)。

20~30歳代の若い年代に注目すると、男性の飲酒習慣率は半分程度に低下している。また、もともと特に飲酒習慣率の低い20歳代の女性では、2017年ではわずか3%となっている。

飲酒習慣率を見ると、確かに「若者のアルコール離れ」が見える(男性では若者だけではないが)。一方で、1997年でも、20歳代男性の飲酒習慣率は3割程度であり、飲酒習慣のある若者は決して多数派ではなかった。飲酒習慣と言うと、まとまった量を飲むことになるが、毎回1合は飲まないまでも、少しだけ楽しむという層は、現在でも少なくないのではないだろうか。

2 公益社団法人アルコール健康医学協会「お酒と飲酒の基礎知識」http://www.arukenkyo.or.jp/health/base/index.html

3――飲酒頻度の変化~若者の4分の1程度があえて飲まない「ソーバーキュリアス」

「国民健康栄養調査」では、2003年以降は、飲酒の頻度や飲酒日1日あたりの飲酒量も調べているため、これらの状況を見ていきたい。

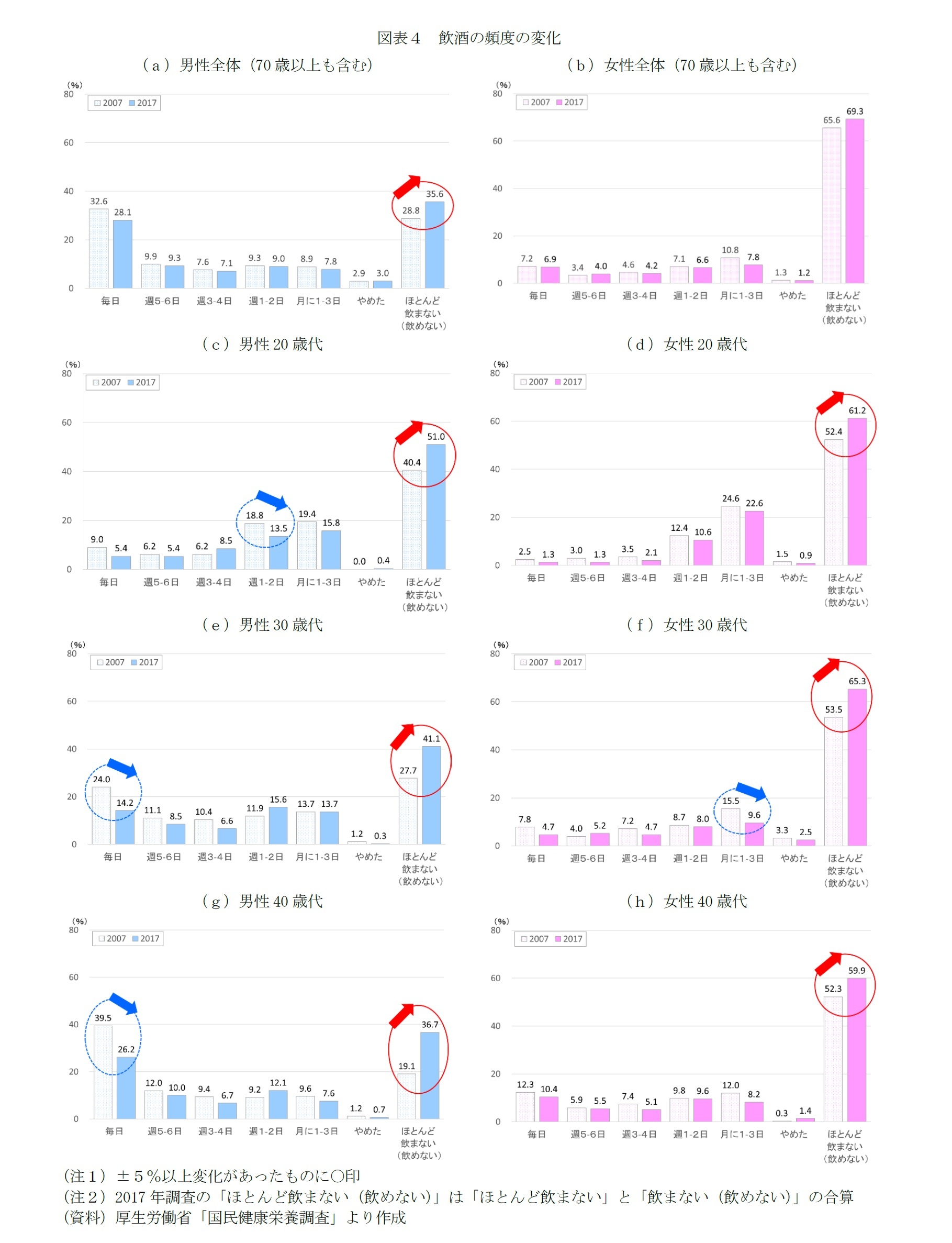

まず、飲酒の頻度について、2007年と2017年を比べると、全体では男女とも「毎日」が減り、「ほとんど飲まない(飲めない)」が増えており、特に男性で顕著である(図表4)。なお、40歳代の男性などの飲酒習慣率の高い層では、「毎日」が減って「週1~2回」や「月1~3回」が増えるなど、頻度が低下している様子も見られる。

20~30歳代では、昔から中高年男性と比べて「ほとんど飲まない(飲めない)」割合が比較的高いのだが、2017年ではさらに増え、男性の4~5割、女性の6割を占めるようになっている。つまり、今の若者の過半数は日頃、ほとんど飲酒をしていない。

なお、もともと若い年代では飲酒をする場合でも、「月に1~3回」や「週1~2回」といった低頻度が多い。一方、40~50代では「毎日」が最も多い。成人して飲酒をし始め、さらに、社会人となって会合なども増えて生活リズムが変わることで、飲酒が徐々に習慣化していく様子がうかがえる。

まず、飲酒の頻度について、2007年と2017年を比べると、全体では男女とも「毎日」が減り、「ほとんど飲まない(飲めない)」が増えており、特に男性で顕著である(図表4)。なお、40歳代の男性などの飲酒習慣率の高い層では、「毎日」が減って「週1~2回」や「月1~3回」が増えるなど、頻度が低下している様子も見られる。

20~30歳代では、昔から中高年男性と比べて「ほとんど飲まない(飲めない)」割合が比較的高いのだが、2017年ではさらに増え、男性の4~5割、女性の6割を占めるようになっている。つまり、今の若者の過半数は日頃、ほとんど飲酒をしていない。

なお、もともと若い年代では飲酒をする場合でも、「月に1~3回」や「週1~2回」といった低頻度が多い。一方、40~50代では「毎日」が最も多い。成人して飲酒をし始め、さらに、社会人となって会合なども増えて生活リズムが変わることで、飲酒が徐々に習慣化していく様子がうかがえる。

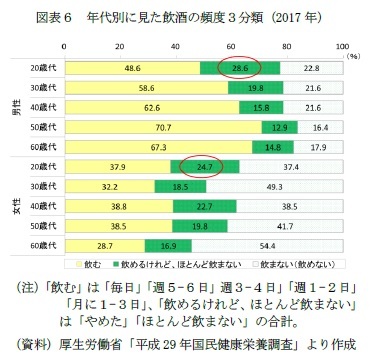

ところで、2017年調査では「ほとんど飲まない(飲めない)」を「ほとんど飲まない」と「飲まない(飲めない)」に分けて見ており、飲まない層についてより詳しい状況が分かる3。

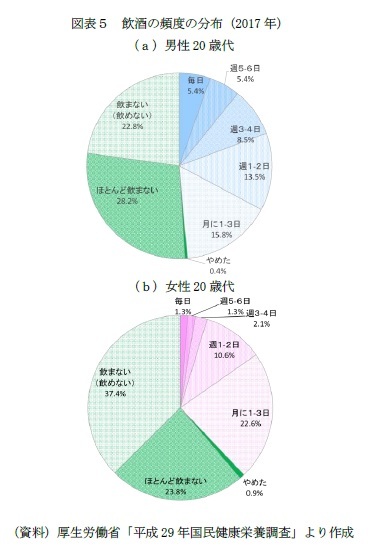

一方、20歳代では『飲まない』層は男性51.4%、女性62.1%、このうち『飲めるけれど、ほとんど飲まない』層は男性28.6%(55.6%)、女性では24.7%(39.8%)である。このように『飲めるけれど、ほとんど飲まない』層は、若い年代で多い傾向がある(図表5・6)。

一方、20歳代では『飲まない』層は男性51.4%、女性62.1%、このうち『飲めるけれど、ほとんど飲まない』層は男性28.6%(55.6%)、女性では24.7%(39.8%)である。このように『飲めるけれど、ほとんど飲まない』層は、若い年代で多い傾向がある(図表5・6)。冒頭で触れたように、最近、米国ではミレニアル世代を中心に「ソーバーキュリアス(Sober Curious)」という自分の身体や精神の健康を考えて、あえて飲酒をしないという動きが見られる。Soberは「しらふの、酒を飲んでいない、普段酒を飲まない」、Curiousは「好奇心の強い、~したがる」といった意味であり、Sober Curiousは「しらふでいたがる」というニュアンスになるだろう。

日本の若者を見ても、半数程度は日ごろからアルコールを飲んでおらず、そのうち半数程度は『飲めるけれど、ほとんど飲まない』層であり、他年代と比べて多いことが特徴的だ。米国ほど意識的なものではないかもしれないが、今の日本の若者の4分の1程度に「ソーバーキュリアス」傾向があるようだ。

3 2014年調査から「ほとんど飲まない(飲めない)」を「ほとんど飲まない」と「飲まない(飲めない)」に分けて見ているが、2014年~2017年については20・30代では主だった変化は見られない。

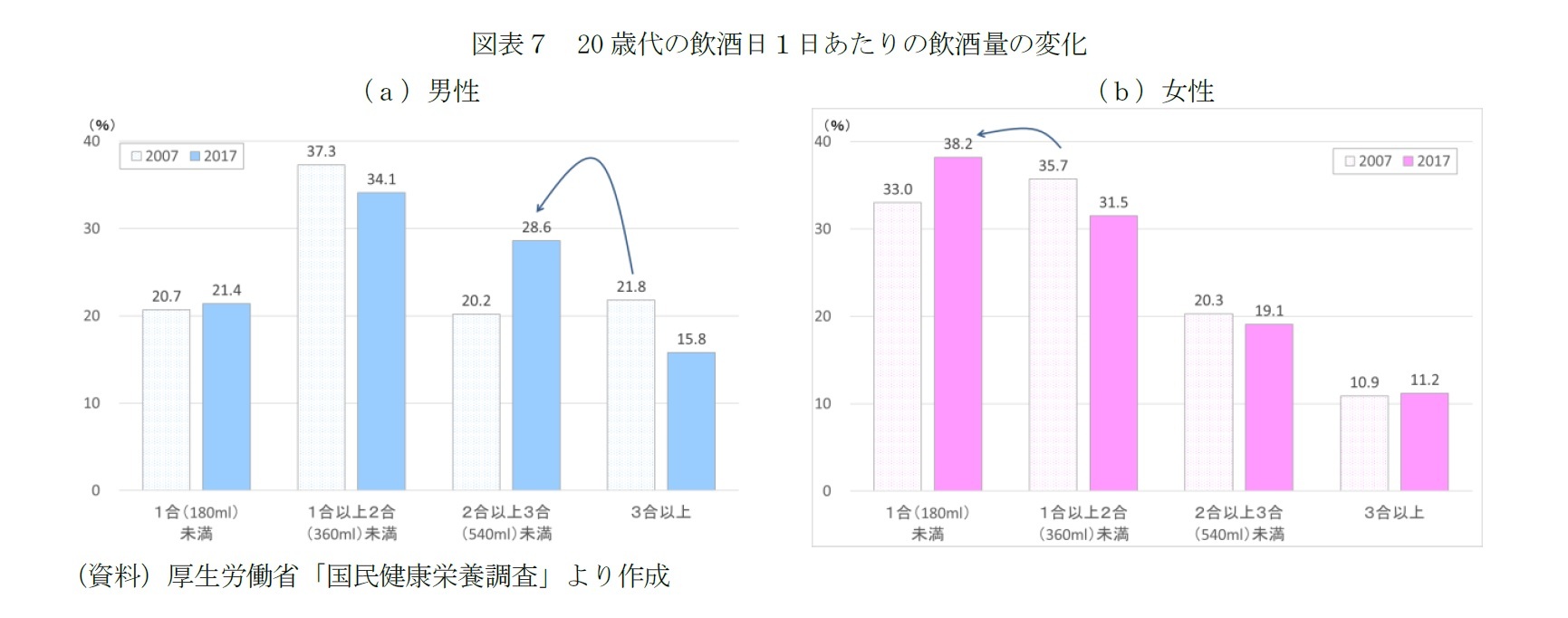

4――飲酒日1日あたりの飲酒量の変化~多く飲む層が減り、中間層や少ない層が増加

5――おわりに~広がる「ソーバーキュリアス」、今後は薄く飲む層へのアプローチが鍵?

あえて飲まない「ソーバーキュリアス」が20代のおよそ4分の1を占め、「若者のアルコール離れ」はさらに進んでいる。この根底には、何につけても情報通のデジタルネイティブを中心とした健康意識の高まりや予防医学への関心の高まりがあると見られ、今後もこの潮流は続くと考えている。

一方で、若者では職場の「飲み会離れ」や「交流離れ」も生じているのかと言えば、必ずしもそうではない。日本能率協会「2019年度新入社員意識調査」によると、新入社員の上司を交えた飲み会や社内イベントへの参加意向は6割を超えている。あくまでも、「飲みニケーション」から離れているだけであり、職場の「コミュニケーション」から離れているわけではなさそうだ。

このような中、既存の酒造業や居酒屋などの飲酒が主目的の外食産業はどうすれば良いのだろうか。訪日客の増加などにより日本酒等への関心が高まる中、越境ECを通じた輸出には期待できるだろう。

一方、国内に向けては、例えば、薄く飲む層に向けたアプローチが考えられる。この場合、アルコールへの関心は必ずしも高くないため、アルコールという入口から考えるのではなく、ライフスタイルのどこにアルコールがはまるのかという視点が重要だ。今夏のオリンピック・パラリンピックでは、若者は誰と何を飲みながら観戦し、SNSには何を投稿するのだろうか。アルコールから離れていても、いかに「自分ごと」に感じてもらえる商品を訴求できるかが鍵だ。それは低アルコール商品なのかもしれないし、商品のボトルの形やパッケージにあるのかもしれない。

一方で、若者では職場の「飲み会離れ」や「交流離れ」も生じているのかと言えば、必ずしもそうではない。日本能率協会「2019年度新入社員意識調査」によると、新入社員の上司を交えた飲み会や社内イベントへの参加意向は6割を超えている。あくまでも、「飲みニケーション」から離れているだけであり、職場の「コミュニケーション」から離れているわけではなさそうだ。

このような中、既存の酒造業や居酒屋などの飲酒が主目的の外食産業はどうすれば良いのだろうか。訪日客の増加などにより日本酒等への関心が高まる中、越境ECを通じた輸出には期待できるだろう。

一方、国内に向けては、例えば、薄く飲む層に向けたアプローチが考えられる。この場合、アルコールへの関心は必ずしも高くないため、アルコールという入口から考えるのではなく、ライフスタイルのどこにアルコールがはまるのかという視点が重要だ。今夏のオリンピック・パラリンピックでは、若者は誰と何を飲みながら観戦し、SNSには何を投稿するのだろうか。アルコールから離れていても、いかに「自分ごと」に感じてもらえる商品を訴求できるかが鍵だ。それは低アルコール商品なのかもしれないし、商品のボトルの形やパッケージにあるのかもしれない。

(2020年02月03日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【さらに進んだ若者のアルコール離れ-20代の4分の1は、あえて飲まない「ソーバーキュリアス」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

さらに進んだ若者のアルコール離れ-20代の4分の1は、あえて飲まない「ソーバーキュリアス」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!