- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 中国・アジア保険事情 >

- 人口オーナス期に移行した中国社会保障の現状と福祉ミックスへの期待【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(40)

人口オーナス期に移行した中国社会保障の現状と福祉ミックスへの期待【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(40)

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 片山 ゆき

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1-中国は2015年に生産年齢人口が減少に転じ、少子化・高齢化によるマイナスの影響が顕著に

中国の人口は一人っ子政策の影響もあり、高齢化が急速に進展している。国連の推計に基づくと、高齢化社会(総人口のうち高齢者が占める割合が7%・2001年)から高齢社会(同14%・2025年)への移行期間は日本と同じ24年、高齢社会から超高齢社会(同21%・2036年)への移行期間は日本が13年であったのに対して中国はわずか11年となる見通しである1。総人口は、2031年に減少に転じ、2055年には現在の日本と同様、およそ3人で1人の高齢者を支える社会へと変貌する2。

このような局面を前に、2016年に一人っ子政策を廃止したが、その効果はまだ見られていない。これまで一人っ子であったがゆえに高まった教育熱やそれに伴う教育費の高騰、若年夫婦層のライフスタイルや働き方の変化によって、出産意向や出生率の急速な上昇は難しいようだ。それを反映するように、2018年の出生率は1949年の中国建国以降最低の状態にある。

社会保障制度は、主に毎年の給付をその年の保険料と税金でまかなう賦課方式を採用している。生産年齢の減少、少子高齢化の進展にともなって保険料を引き上げる必要もあり、今後、現役世代の負担が増加する可能性もある。実際、年金については社会科学院が2035年に積立金が枯渇するといった推算を発表するなど、問題が顕在化している。現政権にとっては、制度の持続可能性や、給付の十分性をどう確保していくかが大きな課題だ3。

1 UN,World Population Prospects The 2019 Revision、2031年の総人口は14.6億人と推計

2 2019年の日本の高齢化率は28.4%

3 年金について、2019年に、都市の会社員を対象とした年金制度において、企業負担を従前の19%から16%に引き下げている。2035年の年金積立金枯渇については、少子高齢化が進展する中で、企業負担を16%に引き下げたままの場合についての推計である。

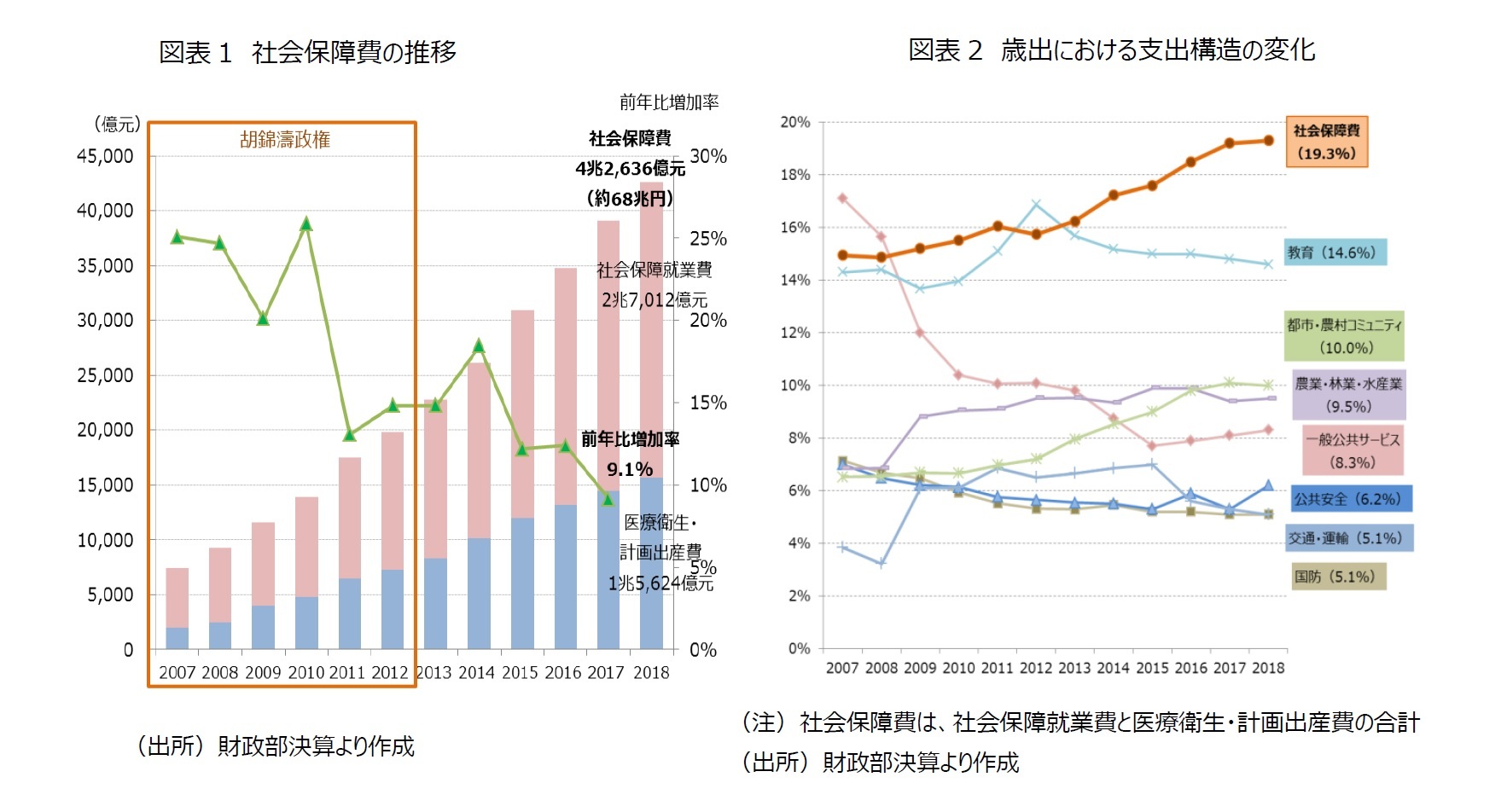

2-中国における社会保障費は4.2兆元(約68兆円)、介護を含まない状況で国家歳出の2割に

2018年の社会保障費(年金、医療、労災、失業、生育)は4兆2,636億元(68兆円)に達し、2013年の習近平政権発足以降5年で2倍となっている(図表1)。社会保障費は、国家歳出22兆904億元(366兆円)の19.3%を占め、最も大きな支出費目となった4。ただし、ここに、現在実験的な導入がされている介護保険に関しての経費は含まれていない点に留意が必要である。社会保障費は、近年一貫して増加し続け、2013年以降は最も大きな支出費目となっている(図表2)。

中国政府は、経済成長が鈍化し、国の財政赤字が拡大する中で、既存の社会保障に関する経費のプレッシャーを抱えながら、介護保険という新たなプレッシャーを迎える局面にある。

まず、胡錦涛政権(2003~2012年)では、「和諧社会」(調和のとれた社会)の実現を目指すとし、高度経済成長がもたらした経済格差や、それによる社会不安について、社会保険による所得再分配を通じて是正をはかろうとする政策がとられた。特に、この時期はそれまで立ち遅れていた農村部の社会保険制度の整備が進んでいる。例えば、2003年の政権発足時にSARSが発生し、農村部の医療保険制度が整っていない点が世界に露呈してしまった経緯もあり、農村部の医療保険については、国庫負担を導入した制度へと移行している5。また、2008年から2009年にかけては、農村住民向けに国庫負担による基礎年金が導入され、2011年には同様に、都市の非就労者を対象とした年金制度が導入された。胡錦涛政権の後半5年間は、国庫負担の導入や新しい制度が一気に整えられたこともあり、「社会保障が最も整えられた5年間」としての評価を得た。それに伴って当該5年間で社会保障費は3倍に急増している。

一方、経済成長が鈍化し、国の財政赤字が拡大する中で政権を引き継いだ習近平政権では、社会保障費についてもその様相が異なっている。図表1からも、少子高齢化の進展、給付の十分性確保に伴う負担増の影響は見受けられるが、その増加率は前政権と比べても緩やかになっている。習近平政権は、胡錦涛政権で解決できなった制度の整備や引き続き十分な給付の確保を担っていく必要はあるものの、新たな財政投入には相対的に消極的である。習近平政権の肝いりで進む重要方針の三大堅塁攻略戦において、「貧困撲滅」が重点分野の1つに位置づけられているが、胡錦涛政権が積極的に取り組んできた年金や医療といった財政に大きな影響を与える社会保険の制度改革においては、目立った財政投入は打ち出されていない。

では、経済成長、財政とも厳しい局面にある中で、社会保障の改革をどのように進めようとしているのか。

例えば、日本の状況を振り返ってみると、財政においては歳出が伸び続けているが、その構造的な増加要因は少子高齢化に伴う社会保障費の増加にある。税収については1990年度を境に伸び悩んでおり、大きく開いた歳出と歳入の差は、これまで国が借金をして穴埋めをしている。いまや、日本の債務残高はGDPの2倍を超え、主要先進国の中で最悪の状況にある6。

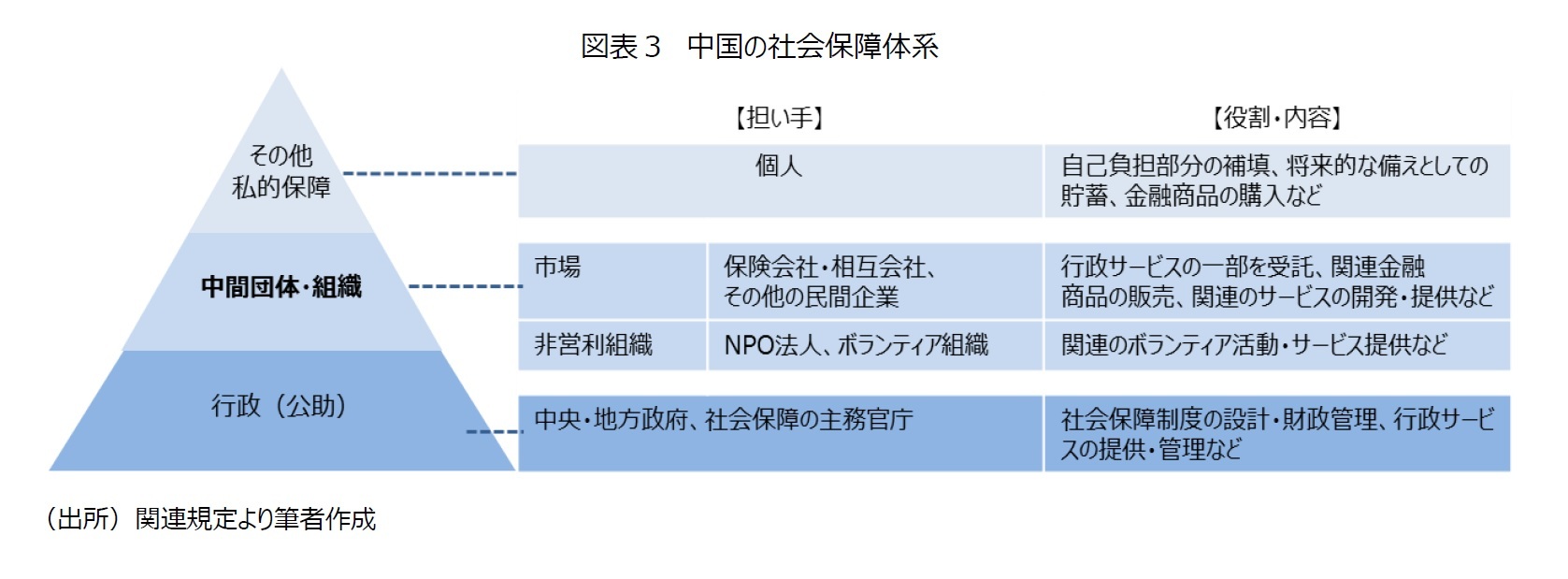

少子高齢化や社会保険制度の構築においても、日本の背中を追ってきた中国が日本と同じ轍を踏むことはないであろう。中国がどのような策をとろうとしているのか。そのヒントとなるのが、政府財政が厳しい中にあって、社会保障における守備範囲を一定程度に止め、民間市場などの中間団体を積極的に活用する「福祉(公私)ミックス」体制にある。

4 ここでの社会保障費には、歳出の費目で医療衛生・計画出産費と社会保障就業費の合計額である。費目分類が異なる住宅補助は含んでいない。

5 飯島渉・澤田ゆかり(2010)『 高まる生活リスク-社会保障と医療』(叢書 中国的問題群10)岩波書店。

6 財務省「日本の財政を考えよう」https://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/zaisei201804.pdf

3-中国における社会保障と福祉ミックス

中華人民共和国憲法第45条において、「中華人民共和国の公民は、老齢、疾病または労働能力を喪失した場合、国家及び社会から物資的援助を受ける権利を有する。」としており、ここからも、全国民を対象とし(普遍性)、国民は権利として社会保障制度を利用できる(権利性)となっている。

また、同45条においては「国民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済および医療衛生事業を発展させる」としている点からも、社会保障制度が社会保険とそれ以外の公的扶助によって構成され、体系化されている点も確認できる(体系性)。

また、2011年に制定された「中国社会保険法」では、第1条で「社会保険関係を規範化し、公民が社会保険に加入し、社会保険待遇を享受する合法的な権利・利益を保護し」とし、また第2条では「国は、基本養老保険、基本医療保険、労働災害保険、失業保険、出産保険等の社会保険制度を確立し、公民が高齢、罹患、労働災害、失業、出産等において、法に基いて、国および社会から物質的な援助を受ける権利を保障する」としており、「普遍性」と「権利性」について再度定められている。

社会保険法では社会保険が社会の安定装置である点にも言及しており、「国民発展の成果を共に享受させ、社会の調和と安定を促進する」(第1条)ともしている。社会保険法が制定された2011年は経済の高度成長期にあった胡錦濤政権にあたる。胡錦濤政権は、「和諧社会」の実現を掲げていた点からも、所得の再分配を通じた格差の是正や、社会の安定を期待する姿が見えてくる。

加えて、社会保険法では、「社会保険制度は、広く普及させ、基本を保障し、多層的な構造、持続可能という方針を堅持する。社会保険の水準は、経済社会の発展水準にふさわしいものでなければならない」(第3条)としている。

中国において社会保障とは、全国民を対象とした制度で、国民は権利として体系化された社会保障サービスを利用できる。社会保険は広く国民をカバーするものの、行政による保障や給付については基本的な内容にとどめるとしている。一方、それ以上の保障やサービスなどについては、中間団体(市場、非営利組織、インフォーマル組織)との協働や、更にその上の私的保障(貯蓄など)といった多層的な構造-福祉ミックスを採用するとしている(図表3)。つまり、市場や非営利組織、個人による自助を積極的に取り込むことで、制度を持続可能なものとし、給付の十分性を確保していこうとしているのだ。

7 田多英範編著(2014)『世界はなぜ社会保障制度を創ったのか』ミネルヴァ書房

(2019年12月17日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/01 | 加熱する中国フードデリバリー抗争-ドライバー争奪の切り札として進む社会保険適用 | 片山 ゆき | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人口オーナス期に移行した中国社会保障の現状と福祉ミックスへの期待【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(40)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人口オーナス期に移行した中国社会保障の現状と福祉ミックスへの期待【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(40)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!