- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- 災害から何を学ぶか-マイ・タイムラインを作ってみよう

コラム

2019年11月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「日本国債」など金融市場を描いたベストセラーで知られる作家 幸田真音氏に「大暴落 ガラ」(2017年)という小説がある。物語は日本初の女性総理大臣となった三崎皓子が、政権発足早々秩父地方での大雨と台風接近で荒川氾濫の危機に直面するところから始まる。

主要登場人物である荒川下流河川事務所長里見宏隆は、「総理におっしゃってください。ボヤボヤしてたら、東京は本当に水に沈んでしまいますよって」と苛立ちを隠さないが、副総理の小関は、「快晴ですぞ、雲ひとつない晴れだ。こんな空の下で、洪水になるかもしれないから地下鉄を止めろ?高速道路を閉鎖しろ?そんなことを言ったら笑われますぞ。だいいち、財界も学校も素直に従うわけがない」と言い、迫り来る氾濫の危機への対策はなかなか進まない。自然災害に対して混乱する政治・行政の判断、下流の河川事務所と上流のダム管理事務所とのやり取り、広域避難の難しさなど、今回の災害を先取りするような描写が各所に出てくる。

そうした混乱の中で、里見事務所長は、「これまで時間をかけて、タイムラインの試行案を練ってきたわけだし、関連する各社を集めた検討会も発足させたのだから」と所員に語る。タイムラインとは何か。

荒川下流河川事務所のホームページには、「タイムラインとは、災害が発生することを前提として、関係機関がリスクを評価し、共有した上で、そのリスクに対して、先手を打って各機関が行うべき防災行動を、「いつ」、「誰が」、「何を」を明確化して、時間軸に沿って整理したもの」と説明されている。実際の「荒川下流タイムライン」(http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00385.html)についてはホームページを見ていただきたいが、そこには河川の氾濫が発生することを前提として、氾濫想定5日前の台風発生以降、気象情報の変化と共に、(1)河川事務所 (2)市区 (3)都、県、警察、消防 (4)交通事業者、ライフライン事業者それぞれが何をするか、が大変明確に記載されている。台風などによる水害が地震などと異なるのは、発生の可能性がある程度事前に分かることだ。事前にやることを決めておき十分なリードタイムを確保すれば、行政の判断も、自治体を越えた広域連携も、民間事業者との連携もスムーズに行くという考えのもと準備されたものだ。今回の台風でも、荒川下流の氾濫は起こらなかったが、荒川流域のタイムラインは運用され、その情報がツイッターで提供された。

副題に書いたマイ・タイムラインは、上記の行政主導で自治体やライフライン事業者が備えるタイムラインとは違って、個人が自分のために備えるのものだ。国土交通省関東地方整備局のホームページでは、「『マイ・タイムライン』は台風の接近によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめる行動計画表」と説明されている。

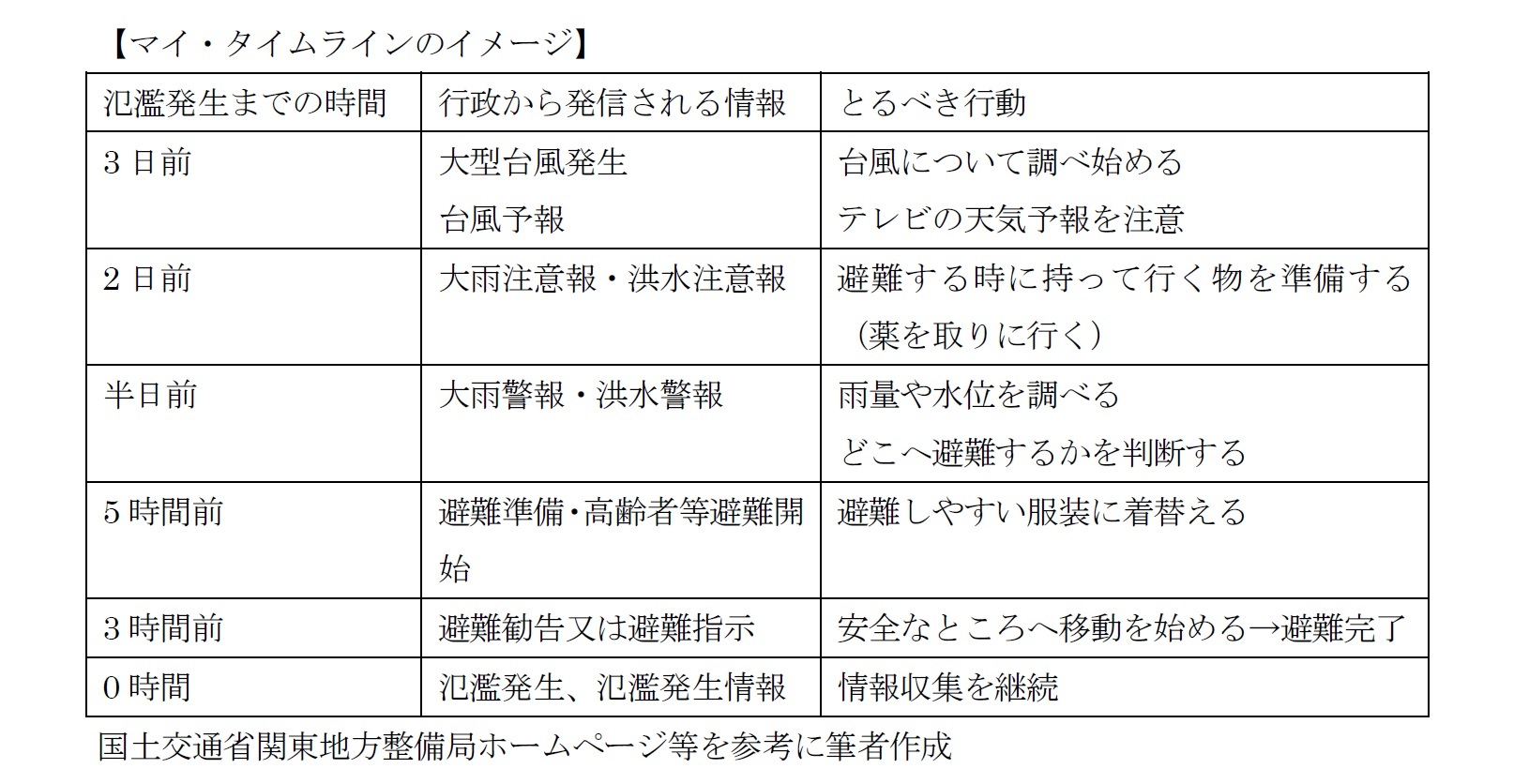

関東地方整備局は、「みんなでマイ・タイムライン」(https://mytimeline.river.or.jp)というウェブサイトを用意し、住民がマイ・タイムラインを作成することを推奨している。マイ・タイムラインのイメージは下図の通りであるが、ウェブサイトには、自分でマイ・タイムラインを作成するための「小中学校向けマイ・タイムライン検討ツール ~逃げキッド~」まで準備されている。

筆者もこのキットを利用して、マイ・タイムラインを作成してみた。まず、マイ・タイムラインを作成するには事前の情報収集・整理が必要だ。(1)想定最大規模の雨が降ったら、自分の地域がどれだけ浸水するかをハザードマップで確認する。(2)次は家族情報の整理だ。車の有無、高齢者・障害者、ペット、持病・薬など。(3)避難先の確認。広域避難が必要であれば、どこへ逃げるのか。行政が準備する避難所か。あるいは受け入れてくれる親戚の家か。(4)実際に災害発生が近づいてきたときに、情報をどこから入手するかも整理する。住んでいる地域のハザードマップを確認し、地形の成り立ちも学習し、上流の河川の状況について、どこから情報を入手するのかを調べ、など大変勉強になった。逃げキッドは小中学生向けとなっているが、まさしく夏休みや冬休みの課題として大変良い教材だと感じた。

また、高齢者、障害者、ペットなどの存在が、避難を困難にするのではなく、避難への意識を高めるきっかけになると強く感じた。「ペットがいたから、逃げ遅れた」ではなく、「ペットがいたから、早くから準備ができた」としたいものだ。

主要登場人物である荒川下流河川事務所長里見宏隆は、「総理におっしゃってください。ボヤボヤしてたら、東京は本当に水に沈んでしまいますよって」と苛立ちを隠さないが、副総理の小関は、「快晴ですぞ、雲ひとつない晴れだ。こんな空の下で、洪水になるかもしれないから地下鉄を止めろ?高速道路を閉鎖しろ?そんなことを言ったら笑われますぞ。だいいち、財界も学校も素直に従うわけがない」と言い、迫り来る氾濫の危機への対策はなかなか進まない。自然災害に対して混乱する政治・行政の判断、下流の河川事務所と上流のダム管理事務所とのやり取り、広域避難の難しさなど、今回の災害を先取りするような描写が各所に出てくる。

そうした混乱の中で、里見事務所長は、「これまで時間をかけて、タイムラインの試行案を練ってきたわけだし、関連する各社を集めた検討会も発足させたのだから」と所員に語る。タイムラインとは何か。

荒川下流河川事務所のホームページには、「タイムラインとは、災害が発生することを前提として、関係機関がリスクを評価し、共有した上で、そのリスクに対して、先手を打って各機関が行うべき防災行動を、「いつ」、「誰が」、「何を」を明確化して、時間軸に沿って整理したもの」と説明されている。実際の「荒川下流タイムライン」(http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00385.html)についてはホームページを見ていただきたいが、そこには河川の氾濫が発生することを前提として、氾濫想定5日前の台風発生以降、気象情報の変化と共に、(1)河川事務所 (2)市区 (3)都、県、警察、消防 (4)交通事業者、ライフライン事業者それぞれが何をするか、が大変明確に記載されている。台風などによる水害が地震などと異なるのは、発生の可能性がある程度事前に分かることだ。事前にやることを決めておき十分なリードタイムを確保すれば、行政の判断も、自治体を越えた広域連携も、民間事業者との連携もスムーズに行くという考えのもと準備されたものだ。今回の台風でも、荒川下流の氾濫は起こらなかったが、荒川流域のタイムラインは運用され、その情報がツイッターで提供された。

副題に書いたマイ・タイムラインは、上記の行政主導で自治体やライフライン事業者が備えるタイムラインとは違って、個人が自分のために備えるのものだ。国土交通省関東地方整備局のホームページでは、「『マイ・タイムライン』は台風の接近によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめる行動計画表」と説明されている。

関東地方整備局は、「みんなでマイ・タイムライン」(https://mytimeline.river.or.jp)というウェブサイトを用意し、住民がマイ・タイムラインを作成することを推奨している。マイ・タイムラインのイメージは下図の通りであるが、ウェブサイトには、自分でマイ・タイムラインを作成するための「小中学校向けマイ・タイムライン検討ツール ~逃げキッド~」まで準備されている。

筆者もこのキットを利用して、マイ・タイムラインを作成してみた。まず、マイ・タイムラインを作成するには事前の情報収集・整理が必要だ。(1)想定最大規模の雨が降ったら、自分の地域がどれだけ浸水するかをハザードマップで確認する。(2)次は家族情報の整理だ。車の有無、高齢者・障害者、ペット、持病・薬など。(3)避難先の確認。広域避難が必要であれば、どこへ逃げるのか。行政が準備する避難所か。あるいは受け入れてくれる親戚の家か。(4)実際に災害発生が近づいてきたときに、情報をどこから入手するかも整理する。住んでいる地域のハザードマップを確認し、地形の成り立ちも学習し、上流の河川の状況について、どこから情報を入手するのかを調べ、など大変勉強になった。逃げキッドは小中学生向けとなっているが、まさしく夏休みや冬休みの課題として大変良い教材だと感じた。

また、高齢者、障害者、ペットなどの存在が、避難を困難にするのではなく、避難への意識を高めるきっかけになると強く感じた。「ペットがいたから、逃げ遅れた」ではなく、「ペットがいたから、早くから準備ができた」としたいものだ。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年11月05日「研究員の眼」)

03-3512-1793

経歴

- 【職歴】

1983年 日本生命保険相互会社入社

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2013年 日本生命保険相互会社 支配人

2014年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部部長

2020年4月 専務取締役経済研究部部長

2024年4月より現職

宮垣 淳一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | グループホームに総量規制? | 宮垣 淳一 | 研究員の眼 |

| 2024/12/06 | 国際福祉機器展2024に行ってきた-テクノロジーは介護人材不足の解決策となるのか | 宮垣 淳一 | 研究員の眼 |

| 2024/09/30 | 歴史、地理そして経済-戦国時代、金銀交換比率は1:10だった | 宮垣 淳一 | 研究員の眼 |

| 2023/12/06 | 人権週間にインクルーシブ教育を考える-知的障がいを中心に | 宮垣 淳一 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【災害から何を学ぶか-マイ・タイムラインを作ってみよう】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

災害から何を学ぶか-マイ・タイムラインを作ってみようのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!