- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 「健康状態がよい」と思うのは、どのようなとき?~判断の理由に関する自由記述回答のテキスト分析

「健康状態がよい」と思うのは、どのようなとき?~判断の理由に関する自由記述回答のテキスト分析

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――日本人の主観的健康感はどの程度か

公衆衛生の発達や医療技術の進歩によって、疾病構造が変化し、慢性疾患が増え、病気を抱えたまま日常生活を送る人が増えている。慢性疾患においては、必ずしも医療機関で治療を必要しないこともあり、個人が自分の健康状態をどのように評価するか、という主観的健康感が重要となる。

さらに、三徳(2006)3や中田(2013)4によるレビューでは、主観的健康感は死亡率に対し独立した寄与因子であり、その後の生存や日常生活動作の予後予測に関連していることが複数の研究から明らかとなっていることを報告している。

3 三徳和子 他(2006年)「主観的健康感と死亡率の関連に関するレビュー」川崎医療福祉学会誌Vol.16 No.1

4 中田光紀(2013年)「主観的健康感と免疫系との関連についての系統的論文レビュー」行動医学研究 Vol.19 No.2

5 厚生労働省「国民生活基礎調査(2013年)」のデータが使用されているので、図表1とは数字が異なる。

2――何を基準に自分の健康状態を評価するのか

(1) 評価理由(自由回答)における単語の出現状況

(1) 評価理由(自由回答)における単語の出現状況対象3,000サンプルのうち、「なぜ、そう思うのですか」の問に対して、「特にない」等の回答をした147サンプルは除外し、2,853サンプルを分析対象とした。

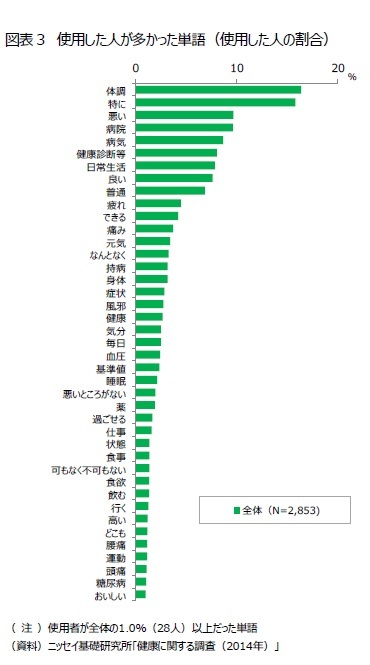

まず、自由回答の内容について、明らかな誤字・脱字の修正、送り仮名や省略単語の調整を行い、さらに同じ意味を示していると思われる単語を1つの表現に統一した上で、使用した人が多かった単語をみた(図表3)。

もっとも使用した人の割合が高かったのが「体調」という単語で、全体の16.4%が使用していた。次いで、「特に(15.8%)」「悪い(9.7%)」「病院(9.6%)」「病気(8.7%)」「健康診断等(8.0%)」「日常生活(7.9%)」と続いた。

単語のうち、名詞に着目すると、自分の体調を評価する際には、自分が感じる体調のほか、病院に行っているか、健康診断の結果がどうだったか、日常生活への影響などを考慮していることがわかる。

続いて、主観的健康感の違いによって、どういった単語を使っているかを図表5に示す。

これによると、全体で「体調」「健康診断等」「病気」「病院」「良い/悪い」等の使用回数が多かった単語は、主観的健康感が「よい」から「よくない」までの複数と関連していた。ただし、「体調」「良い/悪い」「健康診断等」は、主観的健康感が「よくない」では使われておらず、健康診断や体調の良し悪しを気にするのは、「あまりよくない」以上の人だと考えられる。また、「病院」は主観的健康感が「よい」では使われておらず、病院と縁遠い様子が推測できる。

主観的健康感が「よい」から「よくない」それぞれに特徴的な単語をみると、「よい」は「まあよい」と比べて、「運動」「食事」「おいしい」といった積極的な単語が並んでいた。また、「ふつう」と「まあよい」は、「ふつう」が「可もなく不可もなく」と関連が深いのに対し、「まあよい」は「悪いところがない」との関連が深いものの、いずれも消極的な表現であることから、「まあよい」の方がやや「良いところ」を認識していることが想像できる。「よくない」では「仕事」「心身」「精神疾患」があり、「あまりよくない」の頭痛、腰痛、疲れ、糖尿病、血圧等と比べると、精神的な疲労をともなうことが推測できる。

「睡眠」「痛み」は、「よい」「あまりよくない」「よくない」と関連が強いが、自由回答の元の文章に戻ってみると、睡眠については、「よい」では「睡眠がしっかりとれている」等が多いのに対し、「あまりよくない」「よくない」では「睡眠不足」があがっていた。また、痛みについては、「よい」では「どこにも痛みがない」等が多いのに対し、「あまりよくない」「よくない」では「胃痛」「腰痛」「頭痛」など具体的な症状が記載されているのが特徴的だった。

ただし、「ふつう」と「あまりよくない」は、共通して関連がある単語は確認できず、これらの間には隔たりがあるように思われた。また、「特に」は、「よい」「まあよい」「ふつう」と関係が深かったが、いずれも「特に悪いところ/問題/異常がない」等と使われており、主観的健康感による違いは見られなかった。

3――主観的健康感の評価に使用する単語には少しずつ違い

主観的健康感の各評価に特徴的な単語をみると、「よい」は「まあよい」と比べて、「運動」「食事」「おいしい」といった積極的な単語が並んでいた。また、「ふつう」と「まあよい」は、「ふつう」が「可もなく不可もなく」と関連しているのに対し、「まあよい」は「悪いところがない」と関連しており、「まあよい」では「良いところ」もあることを認識しているようだった。「よくない」では「仕事」「心身」「精神疾患」があり、「あまりよくない」の頭痛、腰痛、疲れ、糖尿病、血圧等と比べると、精神的な疲労をともなっていることが推測できた。

主観的健康感の評価に使用する単語には少しずつ違いが見られた。たとえば、「体調」「良い/悪い」「健康診断等」は、主観的健康感が「よい」から「あまりよくない」で使われており、健康診断や体調の良し悪しを気にするのは、「あまりよくない」以上の人だと考えられた。また、「病院」は主観的健康感が「よい」では使われておらず、病院と縁遠い様子が推測できた。主観的健康感の評価によって、評価に使用する単語には少しずつ違いがあったが、「よい」と「まあよい」、「まあよい」と「ふつう」等、主観的健康感が隣あう評価においては、似た単語を判断材料に使っていた。ただし、「ふつう」と「あまりよくない」は、共通して関連がある単語は確認できず、これらの間には隔たりがあるように思われた。

この結果から、主観的健康感が「ふつう」と「あまりよくない」にはやや隔たりがあるようであるが、「ふつう」から「まあよい」、「まあよい」から「よい」は、健康であることを認識できる機会を増やすことで改善する可能性があると考えられる。

(2019年10月24日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/06/17 | 会社員のキャリアビジョン~男女別・年齢別の比較からみるキャリア志向の変化と管理職登用 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「健康状態がよい」と思うのは、どのようなとき?~判断の理由に関する自由記述回答のテキスト分析】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「健康状態がよい」と思うのは、どのようなとき?~判断の理由に関する自由記述回答のテキスト分析のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!