- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容

2019年07月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――経済不安でも満足度の高い若者~目先の収入はバブル期より多い、お金を使わず楽しめる消費社会

1|若者は貯蓄志向が強く堅実な消費者へ

平成が始まったバブル景気の真っ只中の頃は、休暇のたびに海外旅行を楽しみ、海外の有名ブランド品を求める若いOLの姿や、ローンを組んで新車を買う新入社員の男性の姿などが見られた。若者は消費意欲が旺盛で、流行を牽引する存在であった。しかし、バブルは崩壊し、失われた10年、20年を経て、若者は貯蓄志向が高く、地に足のついた堅実な消費者へと姿を変えている。この様子を見て、バブル期に消費を謳歌した世代は、「今の若者はお金がなくてかわいそう」「お金を使えなくてかわいそう」と思うのかもしれない。

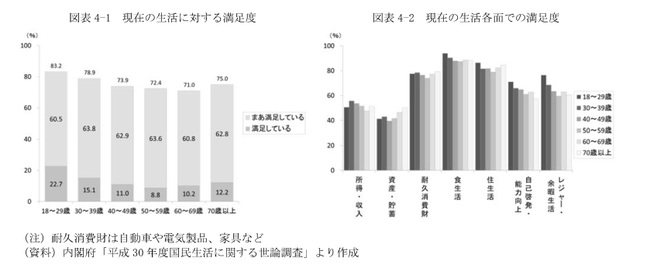

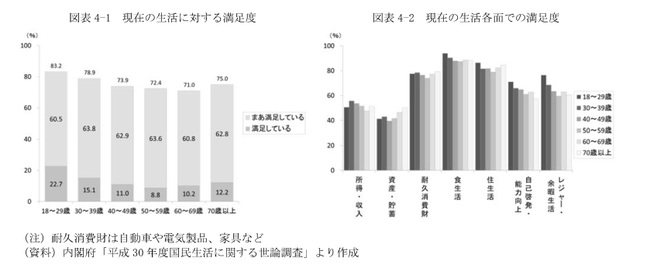

しかし、今の日本では、若者ほど生活満足度は高く、20代以下は8割を越える(図表4-1)。若い世代ほど経済状況が厳しいようだが、30代の所得・収入や資産・貯蓄の満足度は、バブル世代が含まれる50代を越えている(図表4-2)。このギャップには何があるのだろうか。

3章では、「若者」に注目して、この30年の暮らしや消費、価値観の変化を捉える。なお、本稿では「若者」をおおむね35歳未満の未婚者とする。

2|今の若者の価値観が形成された時代背景~景気低迷・技術革新・デフレ・ライフスタイルの多様化

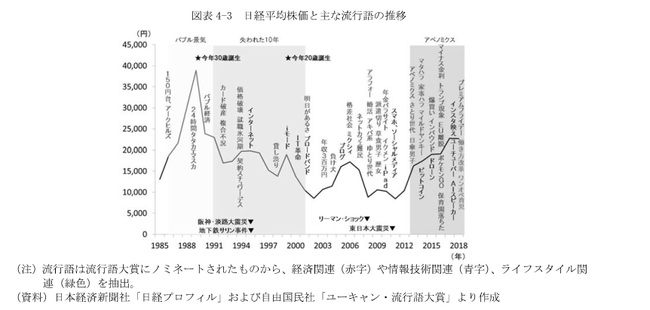

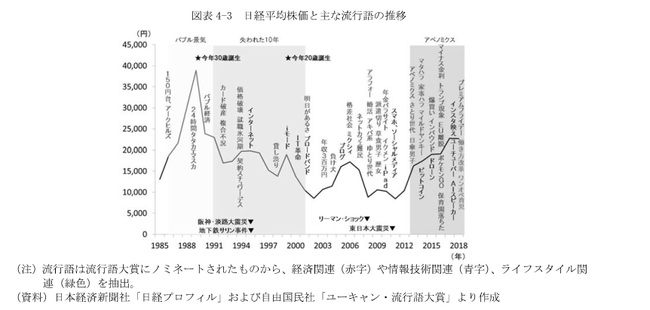

今の若者は、どのような時代に生まれ育ってきたのか。改めて振り返ってみたい。図表4-3は、日経平均株価と流行語の推移を見たものだ。平成元年(1989年)生まれの今年30歳を追っていくと、生まれた直後にバブルが崩壊し、株価は大きく値を下げた。流行語には「カード破産」「複合不況」「就職氷河期」などが並んだ。失われた10年を過ぎると、さらに状況は厳しくなり、「年収300万円」「格差社会」「ネットカフェ難民」「派遣切り」「年金パラサイト」が並んだ。2008年にはリーマンショックが、2011年には東日本大震災が日本を襲った。一方で「アベノミクス」以降は株価が上向き、日本人の消費ではないが「爆買い」「インバウンド」という力強い言葉も並ぶようになった。

一貫して進化し続けたのは情報通信領域だ。「インターネット」「iモード」「ブロードバンド」「iPad」「スマホ」「ソーシャルメディア」「AIスピーカー」と進み、現在でも技術革新は続いている。

若者を中心にライフスタイルも変化した。2000年代は未婚化が進む中で「負け犬」や「婚活」という言葉が登場した。「草食男子」「歴女」「イクメン」「日傘男子」など、男女のライフスタイルのボーダーレス化も進んだ。また、若者の競争意識や消費欲が低下している様子や堅実志向が高まる様子は、「ゆとり世代」「さとり世代」「マイルドヤンキー」と称された。

「バブル世代は消費意欲が旺盛」という印象があるように、消費行動に関わる価値観は、アルバイト代やお小遣いで消費の楽しさを知り始めた学生時代、あるいは、社会人になり自由になるお金が増えた時期の社会環境に影響される傾向がある。

平成元年生まれの価値観が形成されたのは、景気低迷が続く一方、技術革新で世の中が格段に便利になった時期だ。また、デフレが進行し、ファストフードやファストファッションなど、安くて良いモノやサービスが流通した時期でもある。このような中で、今の若者では、節約志向が根底にありながらも、「お金を使わなくても楽しめる」「お金を使うことが必ずしもすごいことではない」という価値観が形成されていったのではないだろうか。

平成が始まったバブル景気の真っ只中の頃は、休暇のたびに海外旅行を楽しみ、海外の有名ブランド品を求める若いOLの姿や、ローンを組んで新車を買う新入社員の男性の姿などが見られた。若者は消費意欲が旺盛で、流行を牽引する存在であった。しかし、バブルは崩壊し、失われた10年、20年を経て、若者は貯蓄志向が高く、地に足のついた堅実な消費者へと姿を変えている。この様子を見て、バブル期に消費を謳歌した世代は、「今の若者はお金がなくてかわいそう」「お金を使えなくてかわいそう」と思うのかもしれない。

しかし、今の日本では、若者ほど生活満足度は高く、20代以下は8割を越える(図表4-1)。若い世代ほど経済状況が厳しいようだが、30代の所得・収入や資産・貯蓄の満足度は、バブル世代が含まれる50代を越えている(図表4-2)。このギャップには何があるのだろうか。

3章では、「若者」に注目して、この30年の暮らしや消費、価値観の変化を捉える。なお、本稿では「若者」をおおむね35歳未満の未婚者とする。

2|今の若者の価値観が形成された時代背景~景気低迷・技術革新・デフレ・ライフスタイルの多様化

今の若者は、どのような時代に生まれ育ってきたのか。改めて振り返ってみたい。図表4-3は、日経平均株価と流行語の推移を見たものだ。平成元年(1989年)生まれの今年30歳を追っていくと、生まれた直後にバブルが崩壊し、株価は大きく値を下げた。流行語には「カード破産」「複合不況」「就職氷河期」などが並んだ。失われた10年を過ぎると、さらに状況は厳しくなり、「年収300万円」「格差社会」「ネットカフェ難民」「派遣切り」「年金パラサイト」が並んだ。2008年にはリーマンショックが、2011年には東日本大震災が日本を襲った。一方で「アベノミクス」以降は株価が上向き、日本人の消費ではないが「爆買い」「インバウンド」という力強い言葉も並ぶようになった。

一貫して進化し続けたのは情報通信領域だ。「インターネット」「iモード」「ブロードバンド」「iPad」「スマホ」「ソーシャルメディア」「AIスピーカー」と進み、現在でも技術革新は続いている。

若者を中心にライフスタイルも変化した。2000年代は未婚化が進む中で「負け犬」や「婚活」という言葉が登場した。「草食男子」「歴女」「イクメン」「日傘男子」など、男女のライフスタイルのボーダーレス化も進んだ。また、若者の競争意識や消費欲が低下している様子や堅実志向が高まる様子は、「ゆとり世代」「さとり世代」「マイルドヤンキー」と称された。

「バブル世代は消費意欲が旺盛」という印象があるように、消費行動に関わる価値観は、アルバイト代やお小遣いで消費の楽しさを知り始めた学生時代、あるいは、社会人になり自由になるお金が増えた時期の社会環境に影響される傾向がある。

平成元年生まれの価値観が形成されたのは、景気低迷が続く一方、技術革新で世の中が格段に便利になった時期だ。また、デフレが進行し、ファストフードやファストファッションなど、安くて良いモノやサービスが流通した時期でもある。このような中で、今の若者では、節約志向が根底にありながらも、「お金を使わなくても楽しめる」「お金を使うことが必ずしもすごいことではない」という価値観が形成されていったのではないだろうか。

3|「今の若者はお金がない」?~バブル期より増える可処分所得、非正規でも約20万円

3|「今の若者はお金がない」?~バブル期より増える可処分所得、非正規でも約20万円世間では「今の若者はお金がない」という印象があるようだ。しかし、統計を見ると事実は異なる。過去にも述べた通り16、若者の可処分所得はバブル期よりも増えている。

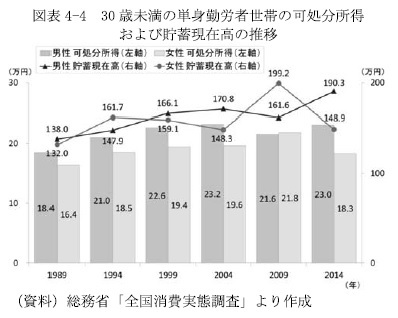

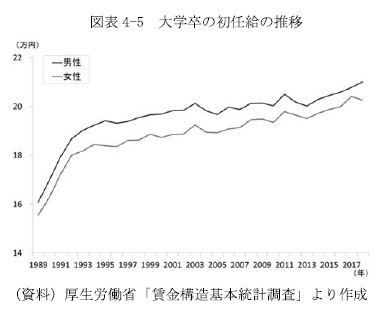

総務省「全国消費実態調査」にて、1989年と2014年の30歳未満の単身勤労者世帯の可処分所得を比べると、男性は18.4万円から23.0万円へ(+4.6万円、対1989年実質増減率+12.2%)、女性は16.4万円から18.3万円へ(+1.9万円、同+0.5%)と増えている17(図表4-4)。 背景には、初任給が増加傾向にあること(図表4-5)、また、大学進学率の上昇で、初任給の高い大学卒が増えたことなどがあげられる。

一方で1人暮らしの若者は、若者の中でも経済的に余裕のある層という可能性もある。

一方で1人暮らしの若者は、若者の中でも経済的に余裕のある層という可能性もある。そこで、非正規雇用の若者の可処分所得を推計したところ、25~29歳では男性は月平均19.8万円、女性は17.6万円となり18、非正規雇用者でもバブル期の1人暮らしの若者よりも多い。なお、25~29歳の非正規雇用者の約3割は大卒・大学院卒であり、大卒・大学院卒の非正規雇用者の可処分所得を推計すると、男性22.1万円、女性20.2万円となる。

景気低迷の中で育った今の若者だが、実は目先の収入は案外ある。また、未婚化の進行や初婚年齢の上昇で、かつてより自由に使えるお金を持つ独身の若者が増えている。このことが、図表3-2の所得・収入の満足度の高さにつながるのではないだろうか。

16 久我尚子「若者は本当にお金がないのか?統計データが語る意外な真実」(光文社新書、2014)等

17 対1989年実質増減率は、1994年は男性+3.5%、女性+11.3%、1999年は男性+9.6%、女性+6.2%、2004年は男性+16.1%、女性+10.6%、2009年は男性+7.8%、女性+23.0%。

18 厚生労働省「平成25年賃金構造基本統計調査」及び総務省「平成26年全国消費実態調査」より推計。「賃金構造基本統計調査」の最新値を使って推計すると、非正規雇用者の可処分所得はさらに増える。

(2019年07月12日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コンビニは若者からシニアのものへ-来店客は人口以上に高齢化~消費者の今を知る

- 共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

- 「M字カーブ」底上げの要因分解-「女性の活躍促進」政策の効果が大きく、未婚化効果はごくわずか

- 「パワーカップル」世帯の動向(1)-夫婦とも年収700万円超は共働き世帯の約2%でじわり増加。夫が高年収でも働く妻は増加傾向、夫婦間の経済格差拡大か。

- 大学卒女性の働き方別生涯所得の推計-標準労働者は育休・時短でも2億円超、出産退職は△2億円。

- なぜ今、シェアリングサービスなのか?-市場拡大の3つの理由、既存サービスとの違いは

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

- 日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額は推計37兆円以上-フリマアプリでの平均売買価格から算出、1世帯あたり約70万円、金融・不動産に続く第三の資産

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!