- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の医療・介護 >

- 介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ

介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~介護保険制度の見直し論議がスタート~

では、これらの点について、どんな議論が考えられるのだろうか。あるいは背景として、何が考えられるのだろうか。介護保険部会では2月から議論が始まり、6月までに計4回の会合を重ねているが、本レポートは介護保険部会に提出された厚生労働省の資料に加えて、6月に決定された認知症施策推進大綱や「経済財政運営と改革の基本方針2019(以下、骨太方針2019)」を基に、全2回で2021年度制度改正を占うこととする。

(上)では介護保険部会で「横断的な検討事項」として挙がっている5つの点を考察し、「介護保険財源の不足」「介護現場における労働力の不足」という「2つの不足」が制約条件となる中、多様化・複雑化するニーズに対応しなければならない難しさを浮き彫りにする。

さらに、(下)では制度改正の柱のうち、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、新しい総合事業)や、高齢者が体操などで日常的に集える「通い」の場の拡大など、地域づくりを巡る論点や課題を考察する。

2――次期改正の5大テーマ

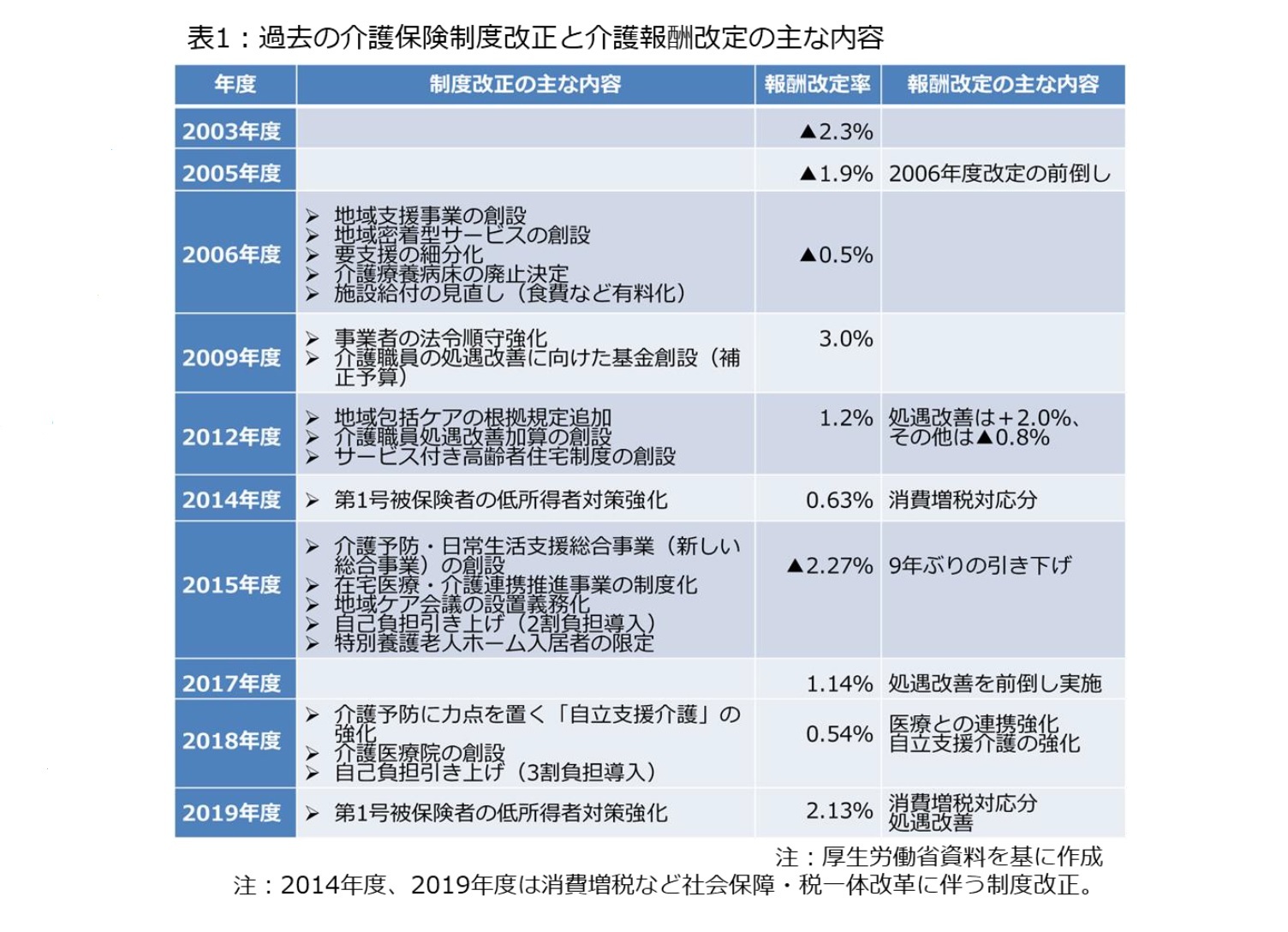

中でも、直近の2018年度制度改正では「自立支援介護」という名目の下、高齢者の要介護度の維持・改善を図る介護予防の強化が重視され、介護予防に力点を置く自治体を優遇する「保険者機能強化推進交付金」(200億円)が創設されたほか、介護予防に取り組む事業者にボーナス(加算)を付与する報酬改定が実施された。

では、2021年度に予定されている次期制度改正に向けて、どんなテーマが想定されるのだろうか。一つの参考となるのが介護保険部会に提出されている資料である。

介護保険部会では今年2月から議論が本格化しており、厚生労働省は横断的な「検討事項」として、(1)介護予防・健康づくりの推進、(2)保険者機能の強化、(3)地域包括ケアシステムの提供、(4)認知症「共生」「予防」の推進、(5)持続可能な制度の再構築、介護現場の革新――の5つを提示している。

以下、これら5点について、介護保険部会に提出されている資料や骨太方針2019などを見つつ、概要を見るとともに、制度改正の選択肢や内容を考察する。

3――5つの「検討事項」の概要と制度改正の方向性

最初の介護予防・健康づくりでは、運動や体操などのため、高齢者が気軽に通える「通い」の場の数を増やす必要性を強調しており、介護保険部会に提出されている厚生労働省の資料では「いきいき百歳体操」という運動を実施している高知市の事例が紹介されている。

こうした「通い」の場の充実については、介護保険制度改正の柱となると見られている。例えば、厚生労働省が2019年5月の「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」第2回会合で決定した「健康寿命延伸プラン」では、2020年末までの数値目標として、介護予防に繋がる「通い」の場に参加する高齢者の割合を4.9%(2017年度現在)から6%に引き上げる方針を掲げた。この考え方は、今年6月に決まった骨太方針2019や成長戦略実行計画、認知症施策推進大綱などの政府文書に反映されており、いずれも高齢者の通いの場の拡大に向けて、後述する市町村向け補助金である保険者機能強化推進交付金の「抜本的な強化」を盛り込んだ。

今後の論点としては、多様な主体との連携、ボランティアの対価として支払うポイント付与の活用、専門職の関与などが想定され、5月に介護保険部会内に新設された「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」で専門的な議論が進む見通しとなっている。こうした「通い」の場を含めた地域づくりの論点については、(下)で詳述することにしたい。

さらに、高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的な実施が課題に挙がっており、75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険と一体的に実施できるよう、2019年通常国会で成立した関連法に沿って、国、後期高齢者医療制度を運営する都道府県単位の広域連合、市町村など関係者の連携を強化するとしている。

2番目の保険者機能の強化では、市町村の役割拡大が志向されている。介護保険制度では、市町村が保険制度を運営する保険者に位置付けられており、(1)新しい総合事業の充実、(2)ボランティアなど多様な主体による生活支援の充実、(3)要介護度の改善などの効果を数字で分析する「科学的介護」の導入などデータに基づく介護予防の推進――などが論じられている。さらに介護保険部会の資料では、市町村が主体的な役割を発揮した事例として、社会福祉協議会と連携した生活支援事業を展開する香川県高松市、地域分析と課題の構造化、関係者の合意形成に力点を置く愛知県豊明市などの取り組みが紹介されている。

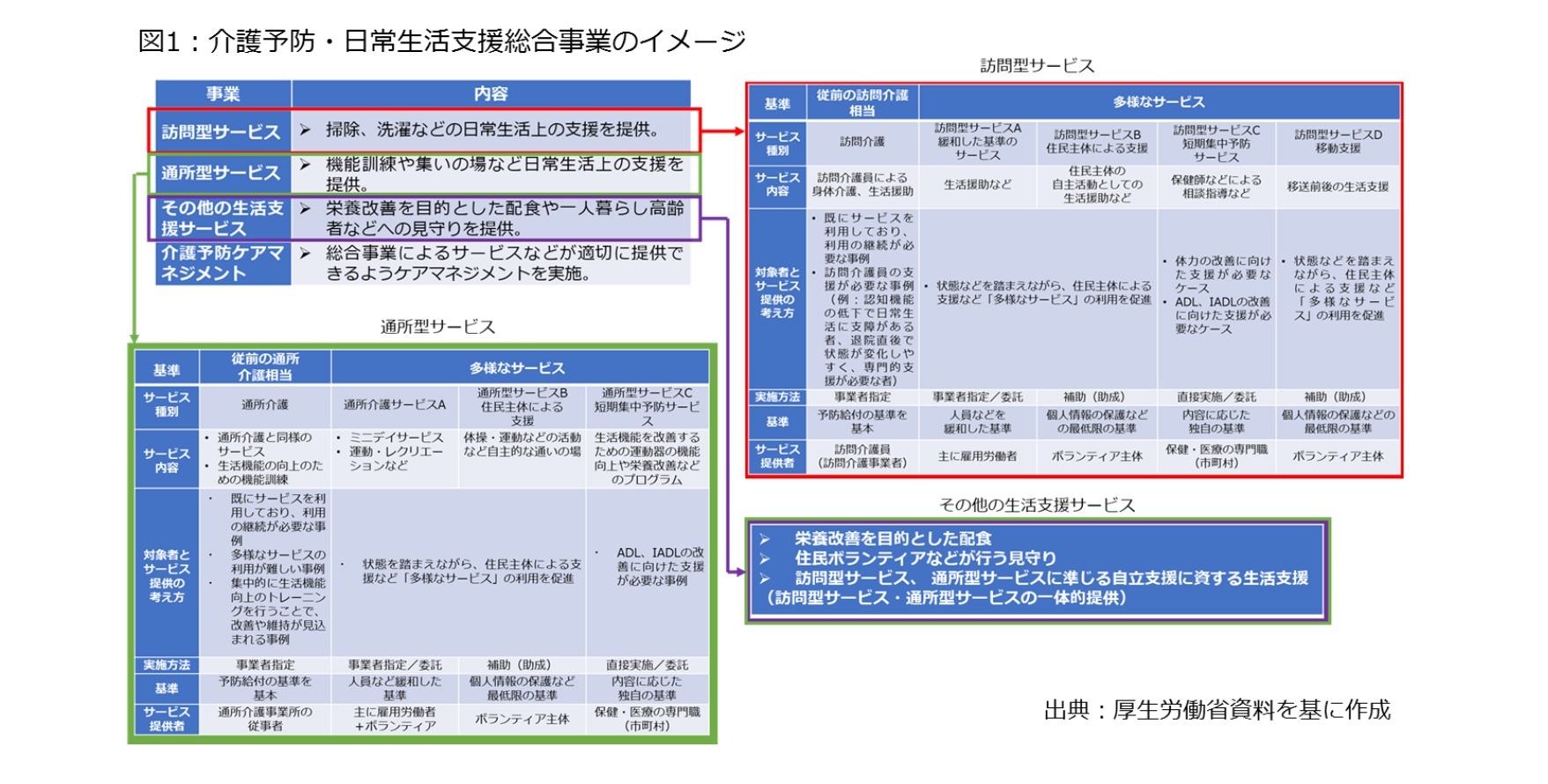

保険者である市町村の役割強化に関する制度改正としては、新しい総合事業の充実と「通い」の場が絡んでくる。まず、新しい総合事業について説明すると、要支援者向け訪問介護と通所介護を介護保険給付から切り離して介護予防事業と統合するとともに、住民同士の支え合いを制度として取り込んだり、一部のサービスでは報酬や施設基準などを市町村の裁量に委ねたりすることで、多様なサービス主体が高齢者の生活を支えることを目的としている。その概要は図1の通りであり、市町村は2017年度中に実施を義務付けられた。かなり制度が細分化された結果、全体像をつかむことが難しいため、ここでは余り細部に立ち入らず、概要の説明に止めることとする。

通所介護についても訪問介護と同じ仕組みとなっており、「従前の通所介護相当」「多様なサービス」に分かれており、後者の多様なサービスは従来の介護保険サービスよりも人員などの基準を緩めた「通所型サービスA」、住民が支え合いで高齢者の場づくりに努める「通所型サービスB」、保健師などがリハビリテーションを実施する「通所型サービスC(短期集中予防)」に分かれている。

要するに、軽度な要支援1~2の人を介護保険給付から切り離すとともに、人員基準を緩和したり、住民同士の支え合いを制度として取り込んだりすることを通じて、多様な主体によるサービスの提供を目指したのである1。

しかし、その狙いは地域に浸透しているとは言えない。新しい総合事業で実施されているサービスの大半は基準を緩和したA型であり、住民主体のB型や短期集中予防に取り組むC型の実施個所数が少ないためである2。

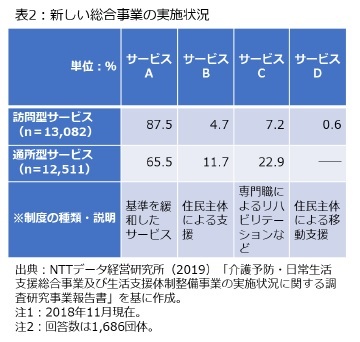

具体的なデータについては、表2に示した新しい総合事業に関する調査3で浮き彫りとなる。調査によると、訪問型サービスの事業所は合計1万3,082カ所あり、その内訳は制度改正以前よりも基準を緩和したサービスAが87.5%、住民主体によるサービスBが4.7%、短期集中予防のサービスCが7.2%、移動を支援するサービスDが0.6%となっている。つまり、制度改正で創設された新しいサービス類型の実施個所は依然として少なく、制度改正前から実施されている介護予防給付がサービスAに移行しているに過ぎない。

具体的なデータについては、表2に示した新しい総合事業に関する調査3で浮き彫りとなる。調査によると、訪問型サービスの事業所は合計1万3,082カ所あり、その内訳は制度改正以前よりも基準を緩和したサービスAが87.5%、住民主体によるサービスBが4.7%、短期集中予防のサービスCが7.2%、移動を支援するサービスDが0.6%となっている。つまり、制度改正で創設された新しいサービス類型の実施個所は依然として少なく、制度改正前から実施されている介護予防給付がサービスAに移行しているに過ぎない。実際、実施主体を見ても、介護保険の認定を受けていたサービス事業所が87.5%、介護サービス事業所以外が12.5%となっており、ほとんどが元の予防給付から移行したに過ぎない。

同じ傾向は通所型サービスでも見られ、表2の通りに1万2,511カ所に上る事業所のうち、基準を緩和したサービスAは65.5%、住民主体のサービスBが11.7%、短期集中予防のサービスCが22.9%となっており、サービスBを中心に新しい類型は伸びていない。

事業主体を見ても訪問型と同様、介護保険の認定を受けていたサービス事業所が72.3%、介護サービス事業所以外が27.7%という内訳になっているため、多様な主体の参加という点では十分とは言えない。つまり、大半の事業所は既存の介護保険サービス事業所が新しい総合事業に移行したに過ぎず、多様な主体の参入が図られているとは言い難い。

保険者機能の強化に関する他の論点としては、地域包括支援センターの機能強化も挙がっている。地域包括支援センターは中学校区単位を一つのメドとして設置されており、市町村が直営または委託する形で、高齢者の相談対応や権利擁護、軽度者のケアマネジメント、多職種が集まる地域ケア会議の運営など多様な事務を担っている。介護保険部会では業務量の増加に対応する人員体制の強化などが論点になると見られる。

市町村の取り組みに応じて、分配する補助金を増減させる「保険者機能強化推進交付金」の見直しも焦点になる見通しだ。これは介護予防や認知症対応などに関する市町村の取り組みを促すインセンティブとして2018年度予算から創設されており、2019年6月に閣議決定された骨太方針や成長戦略実行計画では「通い」の場の充実に取り組む市町村を支援するため、交付金制度の「抜本的な強化」が盛り込まれた。こうした流れを踏まえて、介護保険部会では評価指標の見直しなどが論点になる4。

さらに、リハビリテーションなどのデータを集めることで、効果的な介護予防を模索する「科学的介護」も焦点となる。科学的介護については別に検討会がスタートしており、2021年度の報酬改定に反映させる方向でデータ収集に努める方向性となっている。今後、介護保険部会でもデータの利活用策などが論じられることになりそうだ5。

1なお、新しい総合事業は介護保険制度の給付対象を事実上、縮小することを意味しているが、この点を厚生労働省は明確に説明していない。厚生労働省の老健局長などの立場で介護保険制度の創設に深く関わった堤修三氏は新しい総合事業について、「保険給付の対象範囲を縮小したのは社会保険制度としての裏切りだ」と述べている。日本経済新聞社編(2018)『2030年からの警告 社会保障砂上の安心網』p127を参照。

2 2018年9月28日『シルバー新報』、2018年6月21日『毎日新聞』を参照。

3 NTTデータ経営研究所(2019)「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」(2018年度老人保健健康増進等事業)を参照。

4 ここでは詳しく触れないが、保険者機能強化推進交付金については、(1)国による一律の基準に左右されるリスクがあり、地域の実情に応じて市町村が判断するという介護保険の原則に反する、(2)配分基準や配点が全て通知で決まっており、国の裁量に左右される分、自治体にとって予見可能性が極めて低い、(3)2018年度分については、個別市町村の配分額が明らかになっていない――といった点が大きな問題である。

5 科学的介護の論点や動向は2019年6月25日拙稿『介護の「科学化」はどこまで可能か』を参照。

(2019年07月05日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護保険制度が直面する「2つの不足」(上)-3年に一度の見直し論議が本格化へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!