- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- REIT(リート) >

- 取得先別にみた不動産のキャピタル収益率

2019年05月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

「いかにして不動産を取得するか」。これは、不動産運用の入口であるとともにその後の成否を決める重要なポイントの1つである。投資対象となる不動産はオープンな取引市場がないため、上場株式のようにパソコンのボタン1つで自由に売買できる訳ではない。また、不動産は個別性が強く同じものが2つとないため、購入機会を逃してしまうと二度と手に入らないかもしれない。したがって、不動産の取得にあたっては資金調達力だけではなく、人的つながりを含めた情報収集力や価格査定力など高い専門性が求められる。

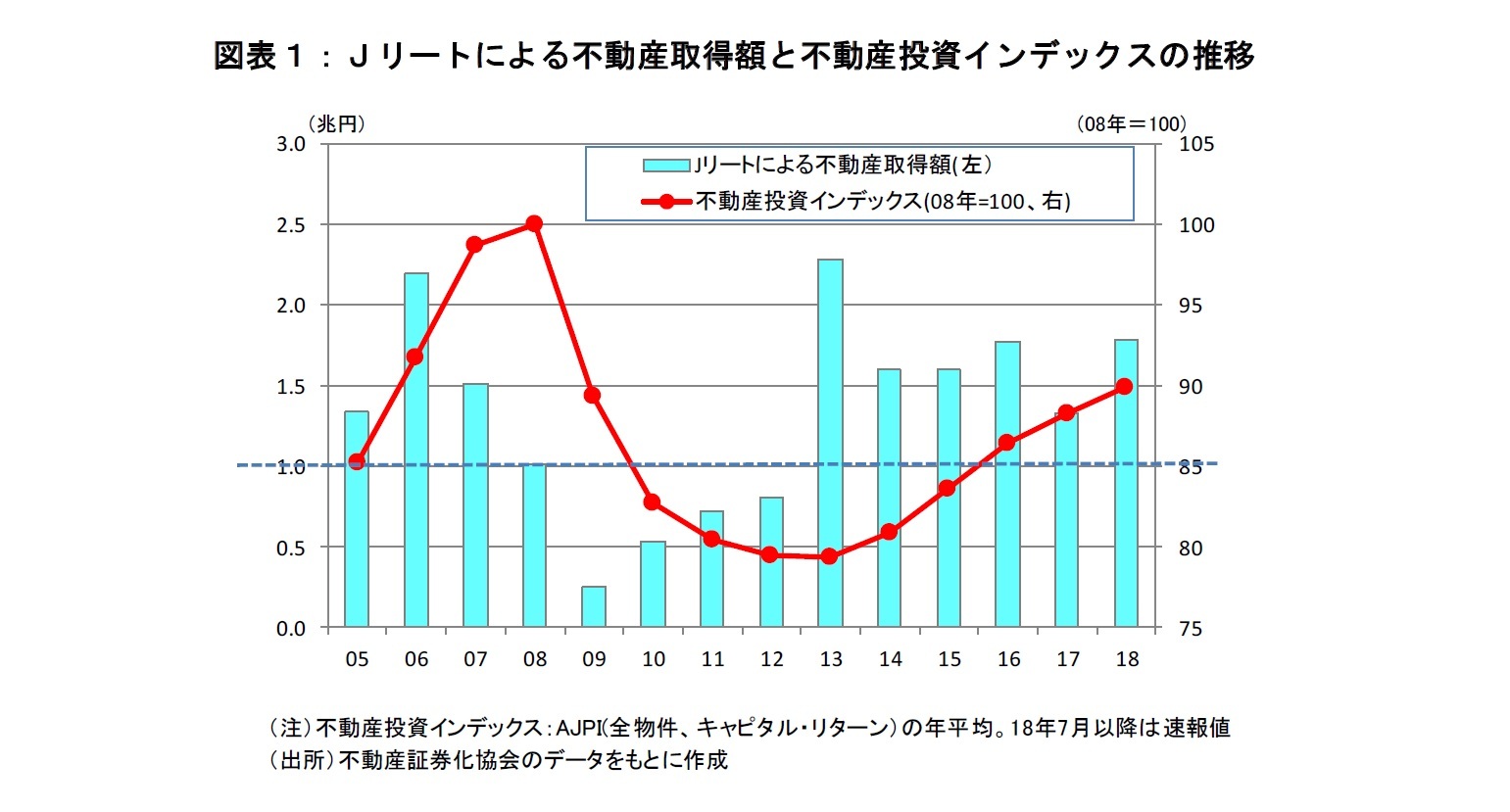

Jリート(不動産投資信託)の場合、不動産の取得先は(1)スポンサーなどを中心とした利害関係者からの取得(以下、利害関係者取引)、(2)競争入札(オークション)などを中心とした流通市場からの取得(以下、一般取引)に大別される。これまでの取得額の推移をみると、リーマンショック後の2009年から2012年の期間を除いて、Jリートは毎年1兆円を超える不動産を継続的に取得できている(図表1)。取引の流動性が回復した2013年以降の累計取得額は約10.3兆円(年平均1.7兆円)で、年間4兆円程度の国内不動産取引においてJリートの存在感は確実に高まっている。

一方で、価格が上昇するなかでの不動産取得は高値掴みのリスクを内包する。不動産証券化協会によると、Jリートなどの鑑定評価額をベースに算出する不動産投資インデックス(AJPI、全物件のキャピタル・リターン)は2013年をボトムに上昇に転じ、2018年は前回ミニバブル期の高値に対して9割の水準まで回復している。

Jリート(不動産投資信託)の場合、不動産の取得先は(1)スポンサーなどを中心とした利害関係者からの取得(以下、利害関係者取引)、(2)競争入札(オークション)などを中心とした流通市場からの取得(以下、一般取引)に大別される。これまでの取得額の推移をみると、リーマンショック後の2009年から2012年の期間を除いて、Jリートは毎年1兆円を超える不動産を継続的に取得できている(図表1)。取引の流動性が回復した2013年以降の累計取得額は約10.3兆円(年平均1.7兆円)で、年間4兆円程度の国内不動産取引においてJリートの存在感は確実に高まっている。

一方で、価格が上昇するなかでの不動産取得は高値掴みのリスクを内包する。不動産証券化協会によると、Jリートなどの鑑定評価額をベースに算出する不動産投資インデックス(AJPI、全物件のキャピタル・リターン)は2013年をボトムに上昇に転じ、2018年は前回ミニバブル期の高値に対して9割の水準まで回復している。

さらに、オークションでの取得はいわゆる「勝者の呪い」に気をつけたい。「勝者の呪い」とは、オークションでは最も高値をつけた人が落札をして「勝者」となるが、往々にして落札額が高過ぎるため、のちに損失を蒙ってしまうことを言う。長期にわたる金融緩和によって金余りの状態が続くなか、現在は「勝者の呪い」に陥りやすい環境だと思われる。

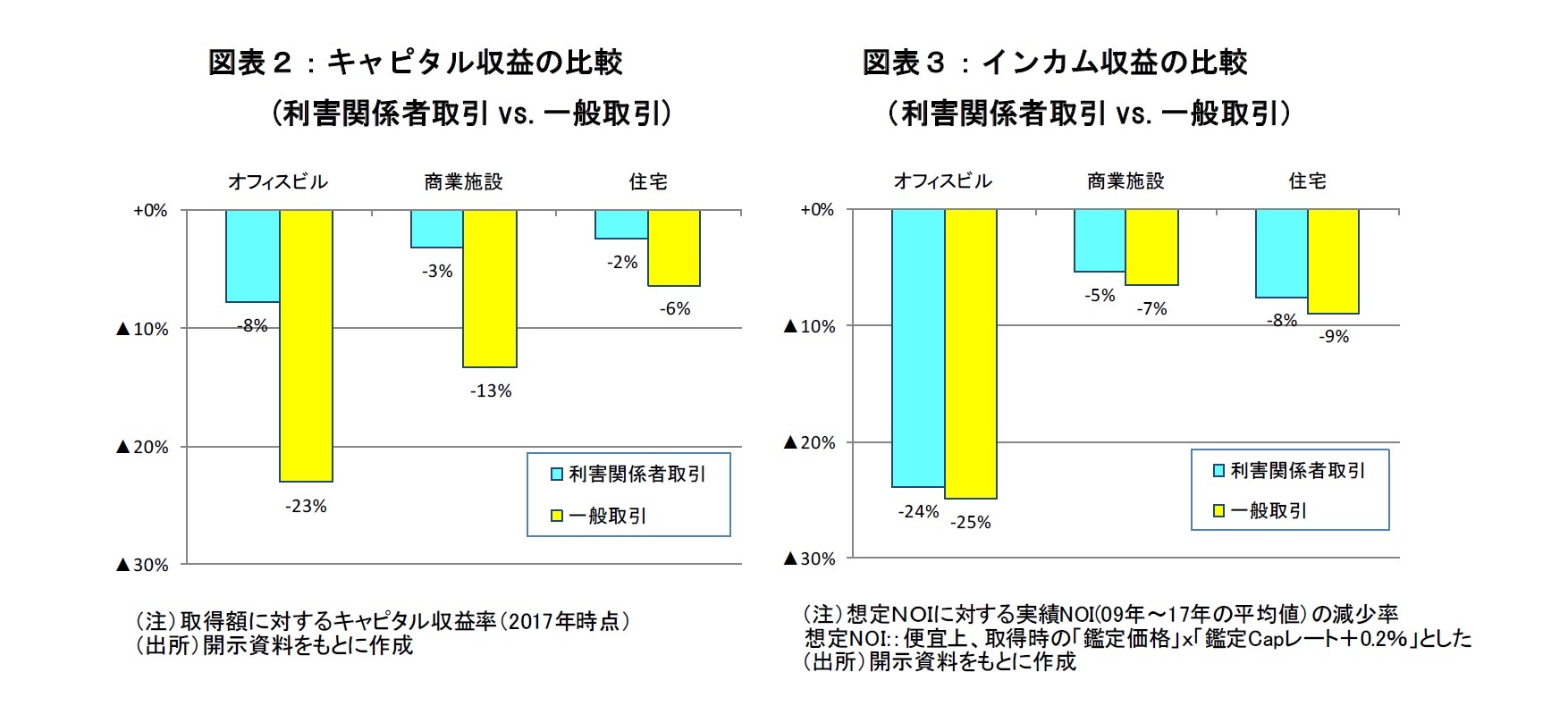

そこで、不動産価格が高値圏(2007年~2008年)にあった時期にJリートが取得した不動産について、前述の「利害関係者取引」と「一般取引」に分けて、アセットタイプ別(オフィスビル、商業施設、住宅)にその後の収益動向(キャピタル収益とインカム収益)を確認したい。

まず、取得額に対するキャピタル収益率(2017年末時点)を確認すると、全てのアセットタイプにおいて「一般取引」が「利害関係者取引」より下落率が大きく、オフィスビルで▲15%、商業施設で▲10%、住宅で▲4%劣後する結果となった(図表2)。

次に、インカム収益(NOI、賃貸純収益)について、取得時の想定値と取得後の実績値(2009年~2017年平均)を比較し、当初の想定からどれほど減少したかを確認すると、全てのアセットタイプにおいて「一般取引」と「利害関係者取引」で大きな乖離は見られなかった(図表3)。つまり、「一般取引」のキャピタル収益率が「利害関係者取引」を下回った理由は、実際の賃貸収益の減少よりも、強気の価格査定(低い利回りで取得)が影響した可能性が考えられる。

そこで、不動産価格が高値圏(2007年~2008年)にあった時期にJリートが取得した不動産について、前述の「利害関係者取引」と「一般取引」に分けて、アセットタイプ別(オフィスビル、商業施設、住宅)にその後の収益動向(キャピタル収益とインカム収益)を確認したい。

まず、取得額に対するキャピタル収益率(2017年末時点)を確認すると、全てのアセットタイプにおいて「一般取引」が「利害関係者取引」より下落率が大きく、オフィスビルで▲15%、商業施設で▲10%、住宅で▲4%劣後する結果となった(図表2)。

次に、インカム収益(NOI、賃貸純収益)について、取得時の想定値と取得後の実績値(2009年~2017年平均)を比較し、当初の想定からどれほど減少したかを確認すると、全てのアセットタイプにおいて「一般取引」と「利害関係者取引」で大きな乖離は見られなかった(図表3)。つまり、「一般取引」のキャピタル収益率が「利害関係者取引」を下回った理由は、実際の賃貸収益の減少よりも、強気の価格査定(低い利回りで取得)が影響した可能性が考えられる。

現在、不動産の流通市場において優良物件の出物が少なく取得のハードルが高まるなか、Jリート市場ではスポンサーパイプラインを活用した取得への期待は大きい。もちろん、外部運用型を採用するJリートは、「利害関係者取引」における潜在的な利益相反懸念を排除できない。しかし、これまでの運用実績や各社のコンプライアンス体制などから判断して、スポンサーからの物件取得は「勝者の呪い」を回避できる分、価格面で安心感があると言えそうだ。

(2019年05月09日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1858

経歴

- 【職歴】

1993年 日本生命保険相互会社入社

2005年 ニッセイ基礎研究所

2019年4月より現職

【加入団体等】

・一般社団法人不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

岩佐 浩人のレポート

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【取得先別にみた不動産のキャピタル収益率】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

取得先別にみた不動産のキャピタル収益率のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!