- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 仕事のパフォーマンスを下げる「からだの症状」

仕事のパフォーマンスを下げる「からだの症状」

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――1~3月の3か月間で仕事に影響した症状は、「ストレス」「花粉症」「肩こり」

いずれかの「からだの症状」が仕事に影響した人の割合は、全体の48.5%だった。残りの51.5%は、この3か月間「からだの症状」が何もなかった(31.5%)、または、「からだの症状」はあったが仕事には影響しなかった(17.0%)と回答した。

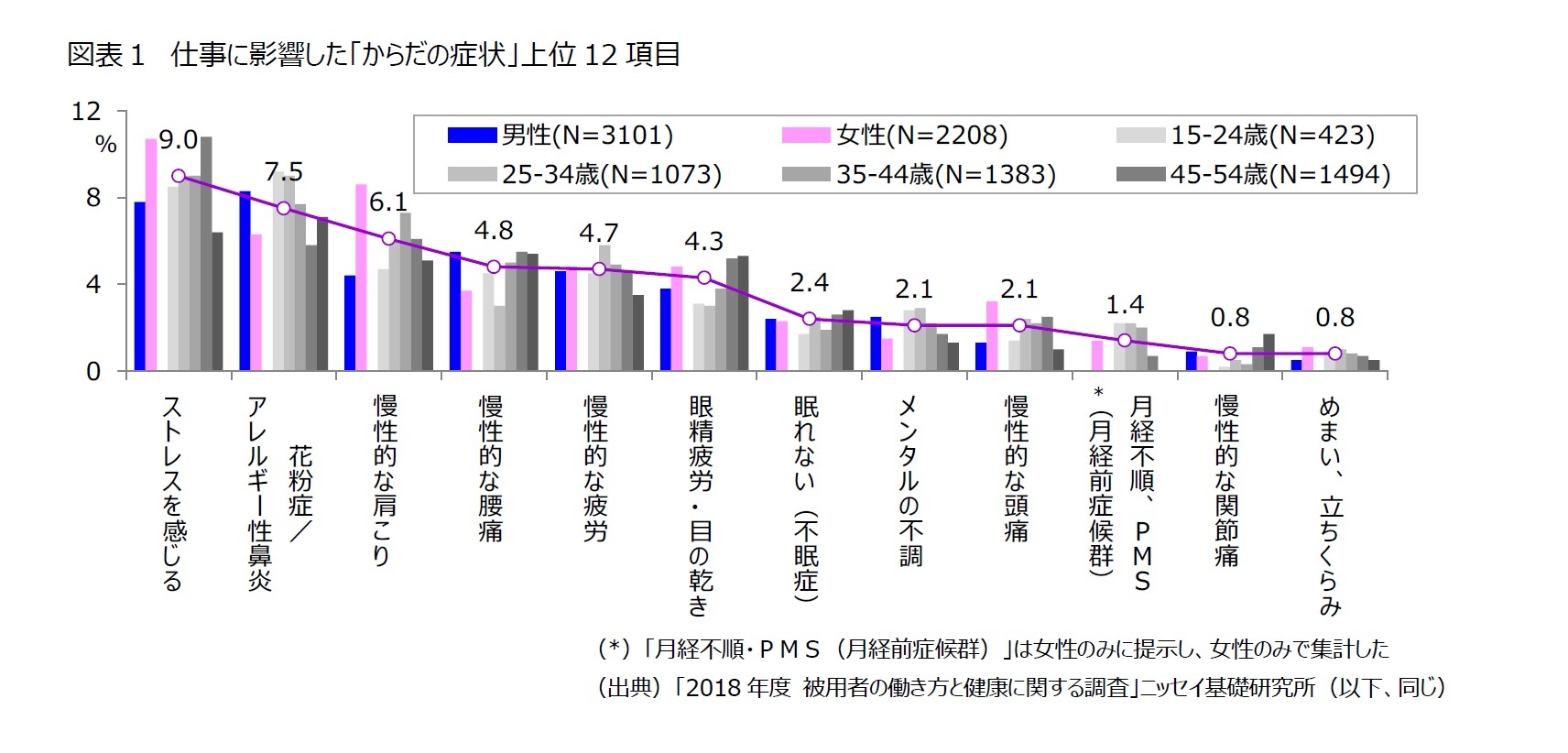

最も仕事に影響した症状として上位にあがった症状を図表1に示す。最も多かったのが、「ストレスを感じる」、次いで「花粉症/アレルギー性鼻炎」「慢性的な肩こり」「慢性的な腰痛」「慢性的な疲労」「眼精疲労・目の乾き」となった。

性別にみると、男性に多いのが「花粉症/アレルギー性鼻炎」「慢性的な腰痛」「メンタルの症状」、女性に多いのが「ストレスを感じる」「慢性的な肩こり」「慢性的な頭痛」「めまい、立ちくらみ」だった。年齢別にみると、「花粉症/アレルギー性鼻炎」「メンタルの症状」「月経不順、PMS(月経前症候群)」は若年で仕事に影響する割合が高く、「眼精疲労・目の乾き」は高年齢で影響する割合が高い傾向があった。「眠れない(不眠症)」は、性・年齢によらず同程度、「慢性的な肩こり」「慢性的な疲労」「慢性的な頭痛」は25~54歳で高い傾向があった。

5 男性に23項目、女性には「月経不順、PMS」を加えた24項目を提示した。

2――月の半分ぐらいは症状があり、パフォーマンスは3割にまで下がる症状もある

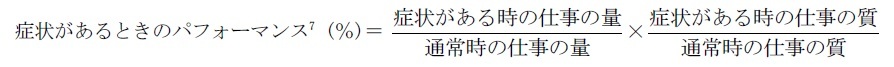

1~3月の3か月間で何日ぐらい、その症状があったかを尋ねた結果を1か月あたりに換算すると6、「眠れない(不眠症)」「メンタルの不調」が17日間弱で長く、次いで「慢性的な関節痛」「慢性的な疲労」「慢性的な腰痛」「ストレスを感じる」となった。最も短いのが「月経不順・PMS(月経前症候群)」で1週間あまりだった(図表2)。

6 ここでは単純に3で割った。

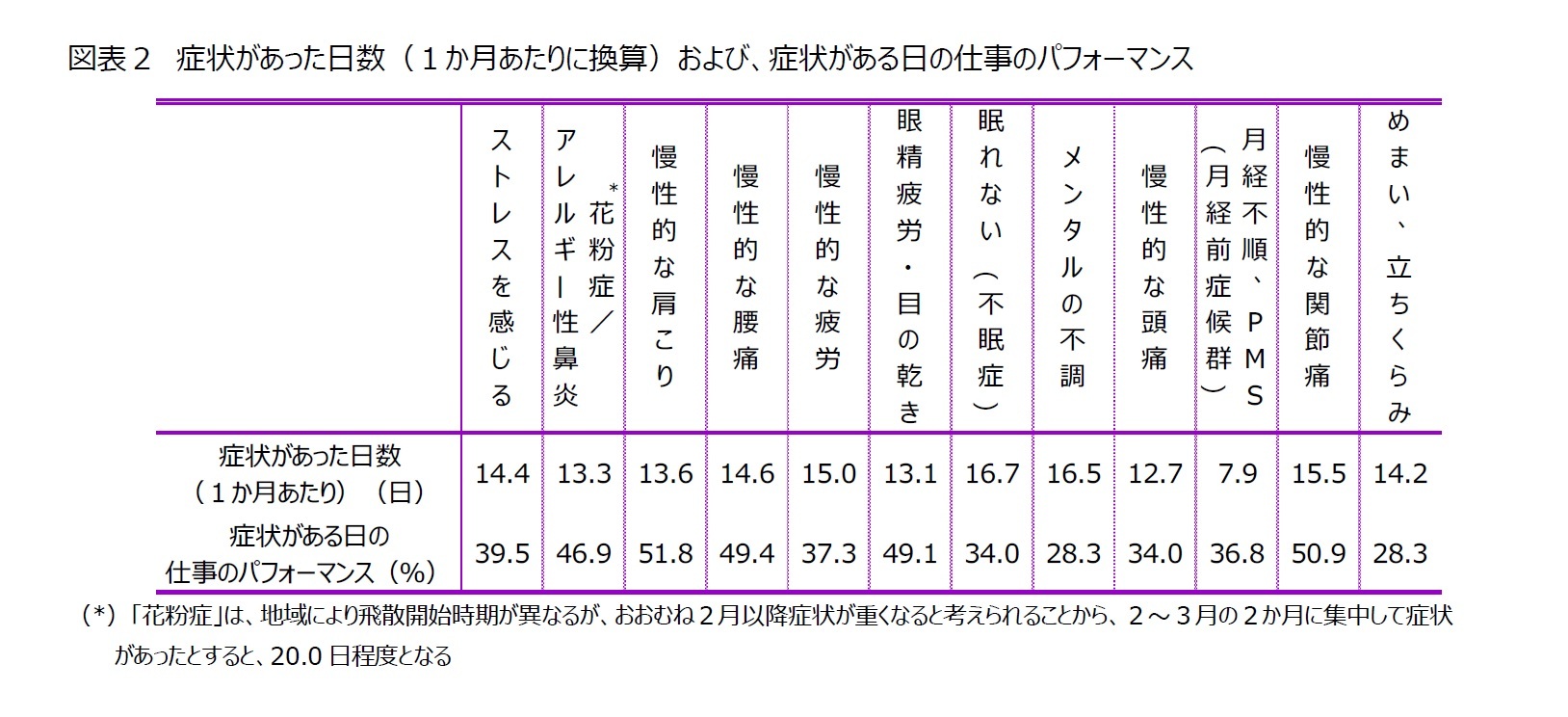

7 仕事のパフォーマンスは、症状がある時の仕事の量と質の平均で計算することもある。

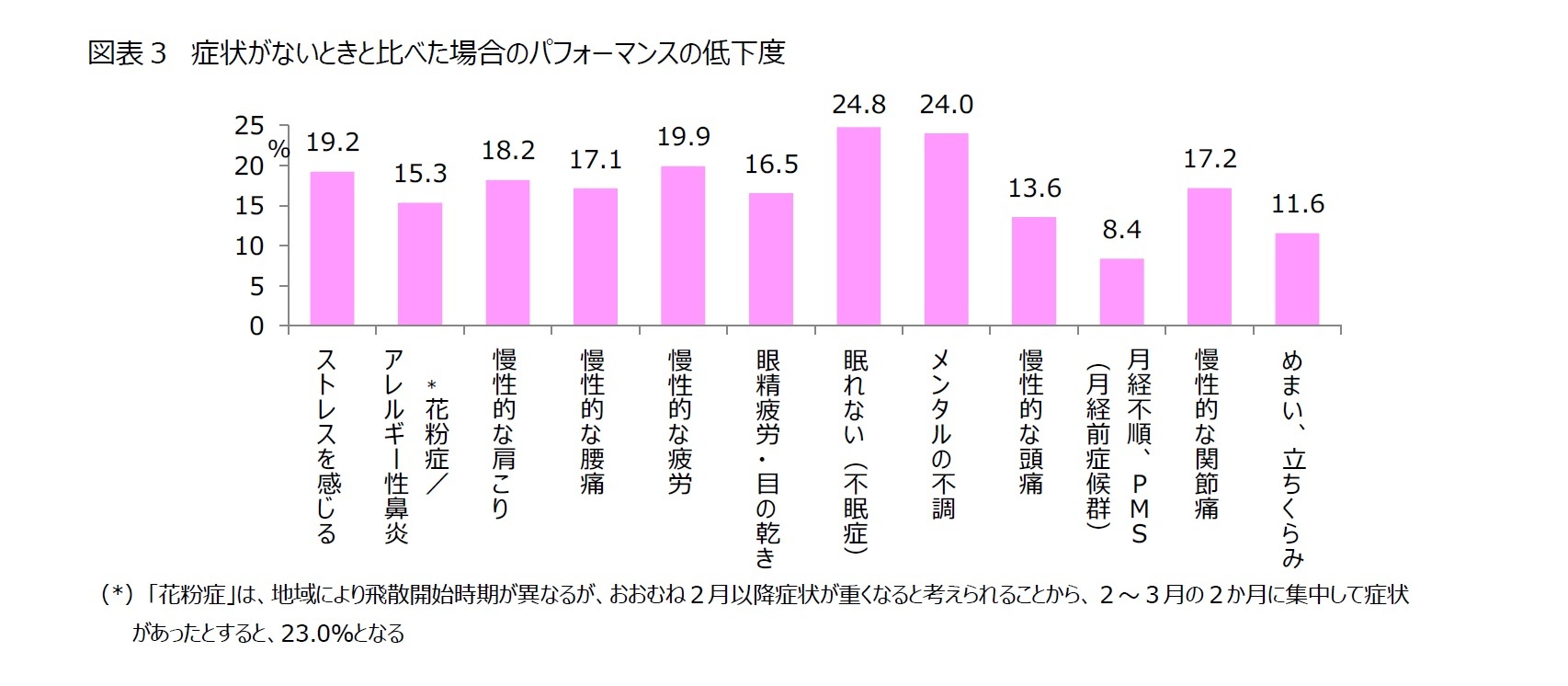

1か月の間で症状があった日数と、症状がある日の仕事のパフォーマンス、およびそれぞれの所定労働日数より、1か月あたりのパフォーマンスの低下度を計算すると図表3のとおりとなった。

最も低下が大きいのが「眠れない(不眠症)」で24.8%、次いで「メンタルの不調」(24.0%)、「慢性疲労」(19.9%)、「ストレスを感じる」(19.2%)と続いた。上位項目は、症状があった日数が多く、症状がある日のパフォーマンスが低下しやすい症状だっ。

一方「月経不順、PMS(月経前症候群)」「めまい、立ちくらみ」は、症状がある日のパフォーマンスは低いものの、症状があった日数が少なかったこと、「慢性的な関節痛」は、症状がある日数は多かったが、症状がある日のパフォーマンスは低くなかったことによって、1か月あたりで見ると、パフォーマンスの低下は相対的に小さかった。

3――職場での対応改善のために役立てることが期待される

ただし、症状がない場合であっても必ずしも100%の力で働けるわけではない。従って、今回の結果では、低下の大きさを実感するだけではなく、低下の要因が日数が多いことによるものなのか、症状がある日のパフォーマンスの低下度が大きいことによるものなのかを分析し、改善策の検討に役立てることが重要だろう。

例えば、生理休暇は労働基準法によって、生理日の就業が著しく困難な女性が取得できる休暇であるが、取得率は0.9%8と低い。職場に迷惑をかけたくないから休暇を取得しない、という考え方もあるだろう。しかし、今回の結果で、「月経不順、PMS(月経前症候群)」は、女性の中でも、症状が仕事に影響する人は限定的である(図表1)が、症状が仕事に影響するときのパフォーマンスは大きく下がる(図表2)ことや、仕事に影響する日数が限られていること(図表2)等から、就業が困難な場合は、休暇を取得した方が、結果的には効率よく仕事を進められる可能性がある。ただし、現行の生理休暇は、生理中にしか取得できないことが多いが、PMS(月経前症候群)と言われるとおり、体調が悪いのは必ずしも生理中だけではないため、休暇取得要件の見直しも有効かもしれない。

一方、眠れない、気分が落ち込む(メンタルの不調)、慢性的な疲労等は、今回の調査では症状がある日のパフォーマンスの低下が大きい上、症状が出る日数が多い傾向があった(図表2)。これらの症状は、仕事に影響する日数が比較的長いため、休暇を取得するよりは、日々の労働の内容や負担を見直すことによって改善を図ることが現実的だと考えられる。

なお、こういった症状は、性別・年齢別に発生しやすさが異なる。定年延長、女性の雇用拡大等によって、職場で働く人々の属性構成がこれまでとは変わっていくことにより、職場が対処すべき健康課題も変わっていくと思われる。

8 厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」より

(2019年04月08日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【仕事のパフォーマンスを下げる「からだの症状」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

仕事のパフォーマンスを下げる「からだの症状」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!