- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 住宅資産を老後資金に-転居せずに老後資金の不足を補う新たな方法を考える

住宅資産を老後資金に-転居せずに老後資金の不足を補う新たな方法を考える

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――老後の生活資金を充分用意できていますか?

しかし、退職前の50~59歳世帯(世帯主が50~59歳の二人以上の世帯、以下60~69歳世帯も同様)の平均純貯蓄額は1,082万円に過ぎない(貯蓄現在高1,699万円、平均負債現在高は617万円)。大部分が退職一時金を受け取っているであろう60~69歳世帯ですら、平均純貯蓄額は2,177万円(貯蓄現在高2,382万円、平均負債現在高は205万円)で必要額に満たない。

もちろん、純貯蓄額が2,177万円あれば不足額(300万円程度)を資産運用で補うことも可能だ。不足額を補うためには、目標利回りを年率0.7%~0.8%に設定する必要があるが、低金利下においても達成不可能な水準ではない。

しかし、純貯蓄額が2,000万円を下回れば下回るほど、不足額を資産運用で補うことも困難になる。不足額を補うために必要な目標利回りは、純貯蓄額が1,500万円の場合2.9%~3.0%、1,000万円の場合5.7%~5.8%と高いからである。これは、確定給付企業年金の平均予定利率2.32%1を上回る。

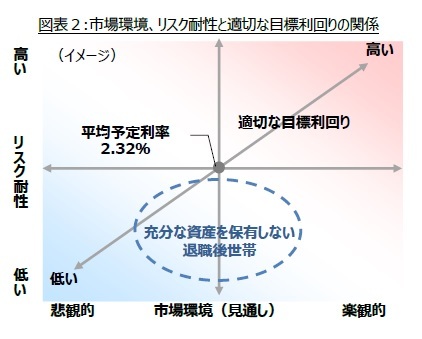

しかし、純貯蓄額が2,000万円を下回れば下回るほど、不足額を資産運用で補うことも困難になる。不足額を補うために必要な目標利回りは、純貯蓄額が1,500万円の場合2.9%~3.0%、1,000万円の場合5.7%~5.8%と高いからである。これは、確定給付企業年金の平均予定利率2.32%1を上回る。予定利率は運用目標としての性質を持ち、市場環境やどの程度のリスクまで耐えられるか(リスク耐性)などを考慮のうえ、各運営体が個別に設定する。市場環境に対し楽観的なほど、またリスク耐性が高いほど予定利率は高くなる(図表2)。運営体によって市場環境に対する見通しもリスク耐性も異なるため、予定利率も様々である。過度に楽観的な見通しや高いリスク

耐性に基づき、予定利率が高い運営体もあれば、その逆もありえる。しかし、平均予定利率は、平均的な市場環境見通しと平均的なリスク耐性を持つ運営体が目標とすべき利回りと近しいはずである。各世帯のリスク耐性もまた世帯によって千差万別であるが、充分な資産を保有しない退職後世帯に限れば、確定給付企業年金の平均より高いとは考えにくい。つまり、充分な資産を保有しない退職後世帯にとって、2.32%は現在の低金利下において目標設定しても問題ない利回り上限の目安としての役割を果たす。

以上から、60~69歳世帯の過半数が老後の生活資金が不十分、かつその不足額を資産運用で補うことすら困難な状況にあると言える。しかし、60~69歳世帯の持家率は93.3%と高い。このため、所有する住宅資産を活用した老後資金の確保に期待が集まる。

当レポートでは、まず住宅資産を活用して老後資金の不足を補う方法を整理し(2章)、次に転居せずに不動産を現金化する米国フィンテック企業の新たな方法を紹介する(3章)。その上で、新たな方法が「住宅資産を所有するものの老後資金の不足に悩む高齢者」を救済できるかどうか検討したい。

1 企業年金連合会 企業年金に関する基礎資料 平成30年度版 参照

2――住宅資産を活用して老後資金の不足を補う方法を整理する

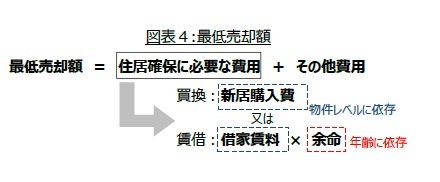

以下で、各方法を選択した場合に得られる資金の特徴と必要な負担(図表3)、および留意点を整理する。整理にあたり自宅以外に住宅資産を所有せずかつ老後の生活資金が不十分、かつその不足額を資産運用で補うことすら困難な状況にある高齢者を前提とする。このため、資産運用の意味合いが強い広義の方法は対象外とする。また、狭義の方法であっても、合理的でない方法(自宅を売却し、より高価な住宅資産を購入するなど)は考慮しない。なお、転居を伴う方法において、子供と同居するなど転居後の住居費用が不要な場合も考慮しない。

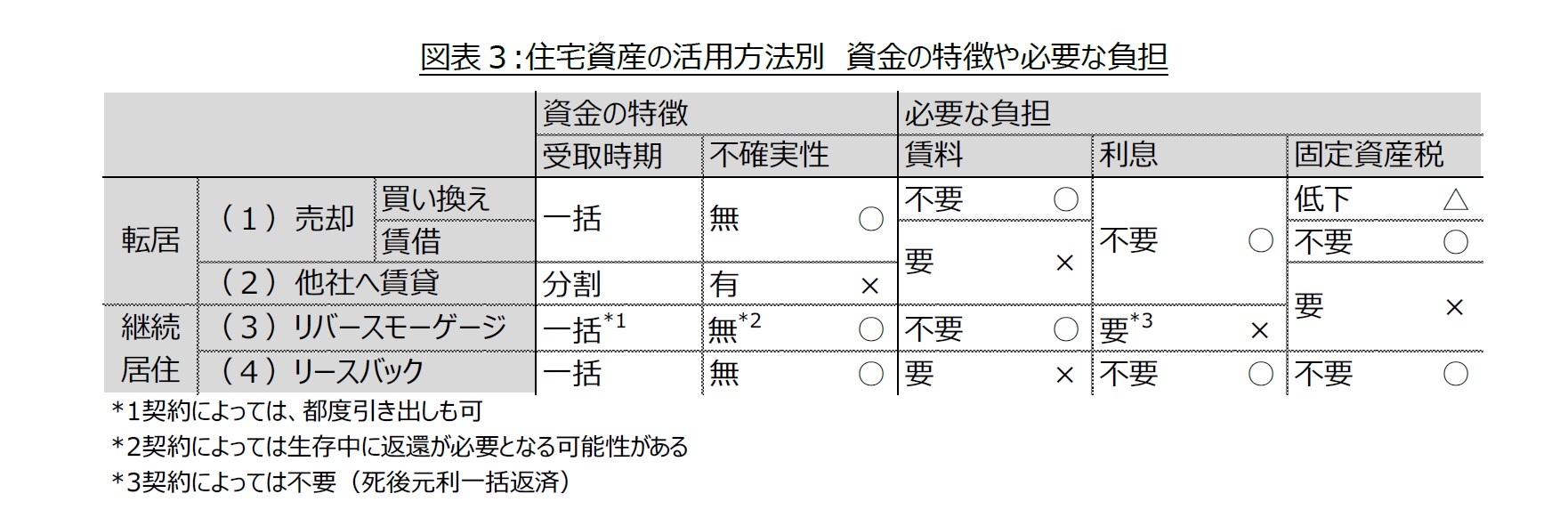

自宅の売却により老後の生活資金不足を補うためには、売却後の住居確保に必要な金額並びに転居費用や売却費用(仲介手数料や各種税金など)の合計額(以下、最低売却額)2より、自宅の売却額が高くなければならない。しかし、売買は購入者との合意があってはじめて成立するので、売買額の決定における裁量の余地は小さい。二人暮らしに見合ったコンパクトな物件か、より地価の低い地域へ転居することで最低売却額を引き下げる必要がある。

加齢に伴う身体機能の低下を考慮すると、シニア向け分譲マンションの購入やサービス付き高齢者向け住宅への転居なども検討したい。少なくとも利便性が悪い住居への転居は避けたいが、一般に利便性の高い住居ほど購入価格や賃料は高く、最低売却額の引き下げにも限界がある。

加齢に伴う身体機能の低下を考慮すると、シニア向け分譲マンションの購入やサービス付き高齢者向け住宅への転居なども検討したい。少なくとも利便性が悪い住居への転居は避けたいが、一般に利便性の高い住居ほど購入価格や賃料は高く、最低売却額の引き下げにも限界がある。現実的には、自宅にそれなりの市場価値がなければ、売却により老後の生活資金不足を補うことは難しい。但し、賃貸物件に転居する場合はこの限りではない。借家賃料だけでなく、想定余命も最低売却額に大きく影響するからだ。年齢が高いほど最低売却額が減り、売却による老後の生活資金不足を補うことの実現可能性が高まる。

2 売却により、将来に支払う固定資産税が減少する。この効果相当額を、合計額から控除しても良い。

自宅の賃貸により老後の生活資金不足を補うためには、賃料収入が転居後の支払賃料より相当高くなければならない。所得上昇による所得税や社会保険料の上昇、修繕費や不動産管理会社に対する管理料など賃貸に伴う費用、更に空室や滞納などによって賃料収入が変動するリスクを考慮する必要があるからだ。もちろん売却する場合と同様、転居費用も検討する必要もある。売却する場合と同様、賃貸収入が一定程度見込める自宅を所有していなければ、老後の生活資金不足を補うことは難しい。

リバースモーゲージを利用する際に、まず問題となるのはどの融資制度・商品を利用するか、どの融資制度・商品なら利用できるかである。融資制度・商品によって適用対象が限定されているからである。厚生労働省が社会福祉協議会を通じて提供するリバースモーゲージは、生活困窮世帯に対する福祉的側面が大きく、適用対象が住民税非課税または均等割課税程度の低所得世帯に限られる。住宅金融支援機構が提供する制度は、資金使途が住宅のリフォーム資金や住宅ローンの借り換え資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金などに限定される。民間金融機関が独自に提供する商品は、対象地域が限定されている。金融機関によって様々ではあるが、自宅にそれなりの市場価値3がなければ利用できず、比較的富裕層を対象とした商品といった見方がある4。

仮に、利用可能な制度や商品があったとしても、複雑な契約内容を理解しなければならない。特に注意が必要なのが、不動産価格の大幅な下落時や金利の上昇時の取り扱いである。リバースモーゲージの元本返済の基本は死亡時一括返済であるが、商品や契約内容によっては自宅の評価額が大きく下落した場合、生存中であっても借入金(一部)の返済義務が生じる。また、金利が上昇した場合に利息負担が上昇する場合もあり、これらリスクに耐えられるかも吟味する必要がある。

3 自宅の評価額が4,000万円以上や6,000万円以上、土地だけで2,000万円以上など

4 国土交通政策研究 第104号「高齢者等の土地・住宅資産の有効活用に関する研究」2012年3月参照

収入条件、資金使途、対象地域など条件が多いリバースモーゲージに比べ適用対象が広い、転居の必要がなく(転居費用も不要)、売買契約と賃貸契約を同時に行えるという利便性はあるものの、基本的には自宅を売却し賃貸物件に移動する場合と同じである。老後の生活資金不足を補うためには、自宅の売却額より最低売却額が低くなければならないが、同一物件に住むので物件レベルの変化による最低売却額引き下げは不可能である。このため、よほど高齢でなければ老後の生活資金不足を補うために活用すべきではない。

このように、所有する住宅資産を活用した老後資金の確保に期待が集まるものの、市場価値の高い不動産を所有する一部の高齢者でない限り、いずれの方法も老後資金の十分な確保の実現可能性は低いというのが現実である。

(2019年02月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月02日

今週のレポート・コラムまとめ【8/26-9/1発行分】 -

2025年09月01日

法人企業統計25年4-6月期-トランプ関税の影響で製造業は減益も、非製造業が堅調を維持 -

2025年09月01日

米個人所得・消費支出(25年7月)-個人所得、消費支出(前月比)ともに前月を上回った一方、市場予想に一致 -

2025年09月01日

急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~ -

2025年09月01日

EUデジタル市場法の施行状況-2024年運営状況報告

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【住宅資産を老後資金に-転居せずに老後資金の不足を補う新たな方法を考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

住宅資産を老後資金に-転居せずに老後資金の不足を補う新たな方法を考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!