- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費税対策としてのキャッシュレス化

2019年02月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

政府は、2019年10月に行う消費税率10%への引き上げに向けた景気対策として、クレジットカードなどキャッシュレス決済を行った消費者を対象に、ポイント還元を行うことを決めた。

ポイント還元策の予算額は2,798億円。これにより、増税後9カ月間に限り、中小小売店で電子マネーやクレジットカードなどでキャッシュレス決済をした消費者に対し、購入額の5%(または2%)分のポイントを還元する目論見だ。

また、中小小売店での導入を推進するために、必要な端末などの機器を導入する費用の3分の2、小売店が決済事業者に支払う手数料の3分の1を国が補助し負担軽減を図る。

キャッシュレス化により膨大な決済データが蓄積される。そのデータはAIを「賢く」し、第四次産業革命の肝、そして成長戦略の肝となる。今後、ICタグなどで「モノ」のデータが製造・物流・販売と一気通貫で把握でき、それに加えてキャッシュレスで決済の情報(お金の流れ)が電子データで把握できる。このビックデータは「宝」である。日本の生産性向上、競争力の源泉になる。

成長戦略であるキャッシュレス化を実際に推進していくためには、予算がつけられる今回、たとえ消費税対策として問題が生じたとしても、推進したほうがいいという政策立案者の判断は理解できる。ただし、キャッシュレス決済のポイント還元が終了する9ヶ月後を見据えて、日本の生産性向上に寄与するような仕組みを検討しておくべきだ。消費者目線で定着させ、社会で有効活用できるようにするかが重要だ。

ポイント還元策の予算額は2,798億円。これにより、増税後9カ月間に限り、中小小売店で電子マネーやクレジットカードなどでキャッシュレス決済をした消費者に対し、購入額の5%(または2%)分のポイントを還元する目論見だ。

また、中小小売店での導入を推進するために、必要な端末などの機器を導入する費用の3分の2、小売店が決済事業者に支払う手数料の3分の1を国が補助し負担軽減を図る。

キャッシュレス化により膨大な決済データが蓄積される。そのデータはAIを「賢く」し、第四次産業革命の肝、そして成長戦略の肝となる。今後、ICタグなどで「モノ」のデータが製造・物流・販売と一気通貫で把握でき、それに加えてキャッシュレスで決済の情報(お金の流れ)が電子データで把握できる。このビックデータは「宝」である。日本の生産性向上、競争力の源泉になる。

成長戦略であるキャッシュレス化を実際に推進していくためには、予算がつけられる今回、たとえ消費税対策として問題が生じたとしても、推進したほうがいいという政策立案者の判断は理解できる。ただし、キャッシュレス決済のポイント還元が終了する9ヶ月後を見据えて、日本の生産性向上に寄与するような仕組みを検討しておくべきだ。消費者目線で定着させ、社会で有効活用できるようにするかが重要だ。

2―消費税対策として導入された「キャッシュレス化」の問題点

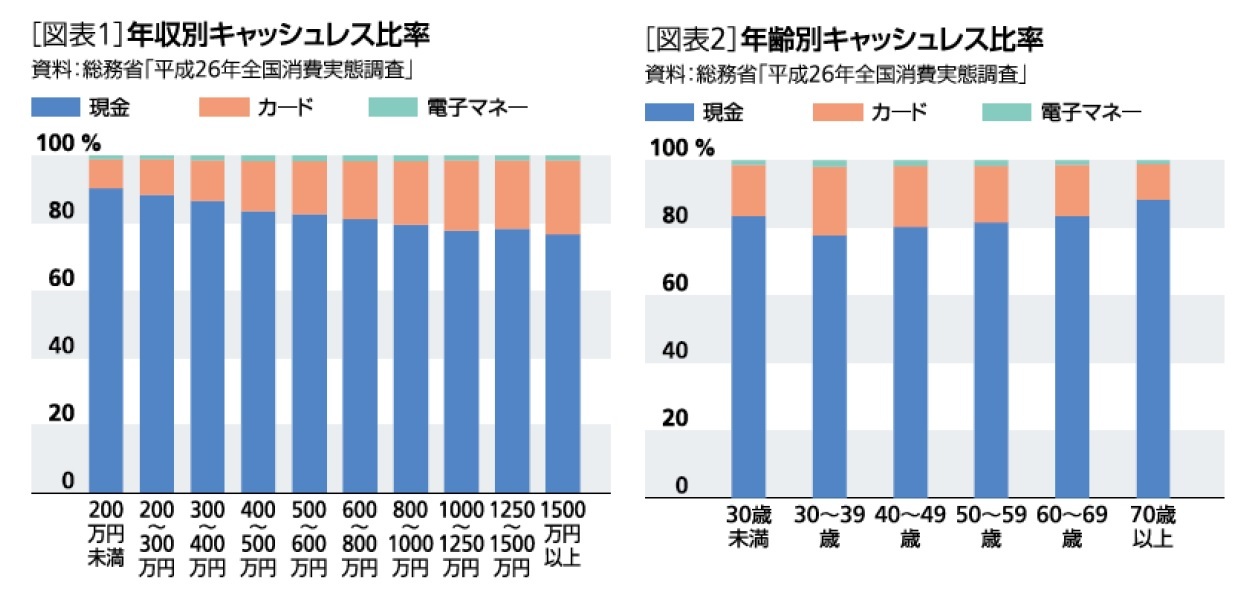

現在、キャッシュレス決済の利用状況を見てみると、年齢別には30-40代、所得別には所得の高い層、地域別では都市部との特徴がある。制度の周知徹底や誰もが使える環境整備をどの程度進められるかにもよるが、高齢者や低所得者にとっては、相対的にポイント還元の恩恵は少なく、逆進性の問題が生じる可能性がある。

また、消費者目線になっておらず、歪んだ消費行動を助長しかねないという問題も生じるだろう。ポイント還元が中小企業対策との位置づけになっており、中小企業で消費者が購入しないとポイント還元を受けられない。小売業が大半を占める中小企業で高所得者(高い購入頻度が期待できる層)向けの商品が店舗にならぶ、といった歪んだことが起きかねない。

また、消費者目線になっておらず、歪んだ消費行動を助長しかねないという問題も生じるだろう。ポイント還元が中小企業対策との位置づけになっており、中小企業で消費者が購入しないとポイント還元を受けられない。小売業が大半を占める中小企業で高所得者(高い購入頻度が期待できる層)向けの商品が店舗にならぶ、といった歪んだことが起きかねない。

3―成長戦略として、今からポイント還元終了後の政策を議論すべき

消費者目線でキャッシュレス決済を定着させるには、まずもって「安心」が必要だ。通信障害、停電、バッテリー切れなどの回避、多重債務問題なども検討されなければいけない。

その上で、社会インフラとして定着させるには、キャッシュレス決済で支払った消費額に対する税優遇などの方法も検討に値するのではないだろうか。

キャッシュレス化が進めば、蓄積されていくデータが企業の競争力を高めるだけでなく、政府にとっても、事務コスト軽減や「地下経済」の規模を縮小する上で重要な役割を果たす。税収増となることも期待できる。

今回は短期間での利用拡大を目論む施策だが、将来にわたってキャッシュレス決済が、日本の社会・経済に根付いていくための議論をすぐにでも開始すべきだ。

その上で、社会インフラとして定着させるには、キャッシュレス決済で支払った消費額に対する税優遇などの方法も検討に値するのではないだろうか。

キャッシュレス化が進めば、蓄積されていくデータが企業の競争力を高めるだけでなく、政府にとっても、事務コスト軽減や「地下経済」の規模を縮小する上で重要な役割を果たす。税収増となることも期待できる。

今回は短期間での利用拡大を目論む施策だが、将来にわたってキャッシュレス決済が、日本の社会・経済に根付いていくための議論をすぐにでも開始すべきだ。

(2019年02月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1837

経歴

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費税対策としてのキャッシュレス化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費税対策としてのキャッシュレス化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!