- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要

子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――乳幼児医療費助成制度とは

さらに、現在、すべての都道府県や市区町村に、乳幼児医療費助成制度(子どもにかかる医療費の自己負担分を助成する制度)があるため、実質無料か、かなりの低額で医療機関を受診することができる。

乳幼児医療費助成制度は、診療を受けられずに亡くなる子どもを救うために1960年代にはじまり、1990年代半ばには全都道府県に広まった2。市区町村が実施主体となる地方単独事業で、都道府県が持つ助成制度を、市区町村が政策や財政力に応じて拡充しているため、同じ都道府県でも市区町村によって助成内容は異なる。

子どもの保健・福祉を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するこの制度は、自治体にとって若い世帯を呼び込むための政策の1つであり、全国で助成拡充競争が過熱している。

1 就学後の子どもは、成人と同じ3割負担である。2002年10月までは、就学前の子どもも配偶者と同じ負担割合だった。

2 別所俊一郎「子どもの医療費助成・通院・健康」季刊 社会保障研究2012年3月、Vol.47 No.4による。最初に制度を導入したのは、1961年の岩手県沢内村(現・西和賀村)とのこと。

2――乳幼児医療費助成制度は拡充傾向

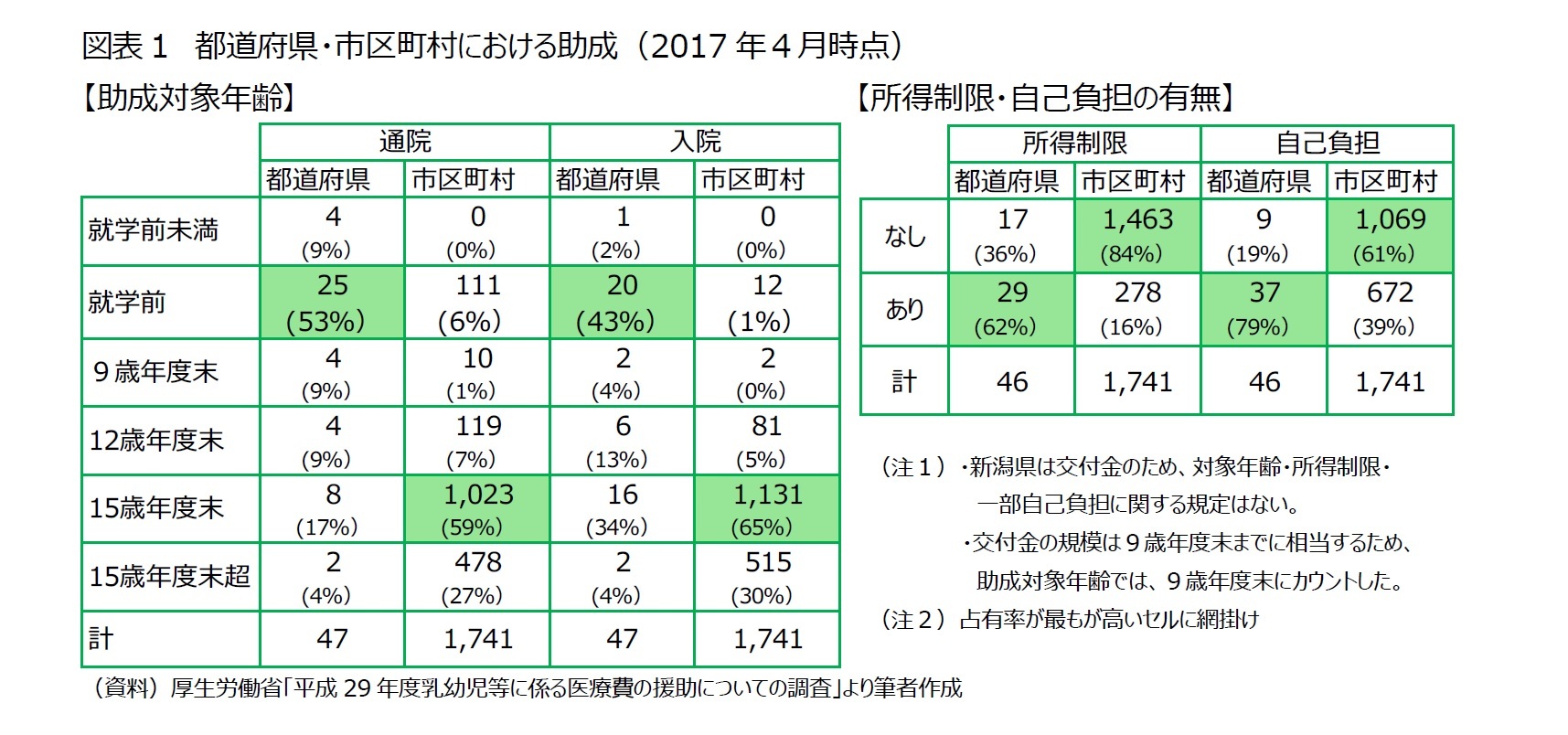

2017年4月時点の助成対象年齢を都道府県別にみると、通院、入院ともに「就学前まで」が最も多く、それぞれ25県(53%)、20県(43%)だった。一方、市区町村別にみると、通院、入院ともに「15歳年度末まで(中学生まで)」が最も多く、全体で1,741の自治体に対し、それぞれ1,023(59%)、1,131(65%)だった。都道府県の助成を市区町村が拡充している。通院と入院を比較すると、入院の方が手厚い地域が多い。

20歳年度末以上は4市区町村あり、2017年時点の最長は22歳年度末までだった。また、助成対象年齢を子どもの人数が多いほど引き上げている市区町村もある。

続いて、所得制限の有無と自己負担の有無を都道府県別にみると、29(62%)の都道府県で所得制限を行っており、37(79%)の都道府県で何等かの自己負担を設けていた。一方、市区町村別にみると、所得制限を行っているのは278(16%)に留まり、1,463(84%)の市区町村が所得制限をしていない。また、自己負担を設けているのは672(39%)で、1,069(61%)が自己負担を設けていなかった。944(54%)の市区町村が、所得制限も自己負担もなかった。

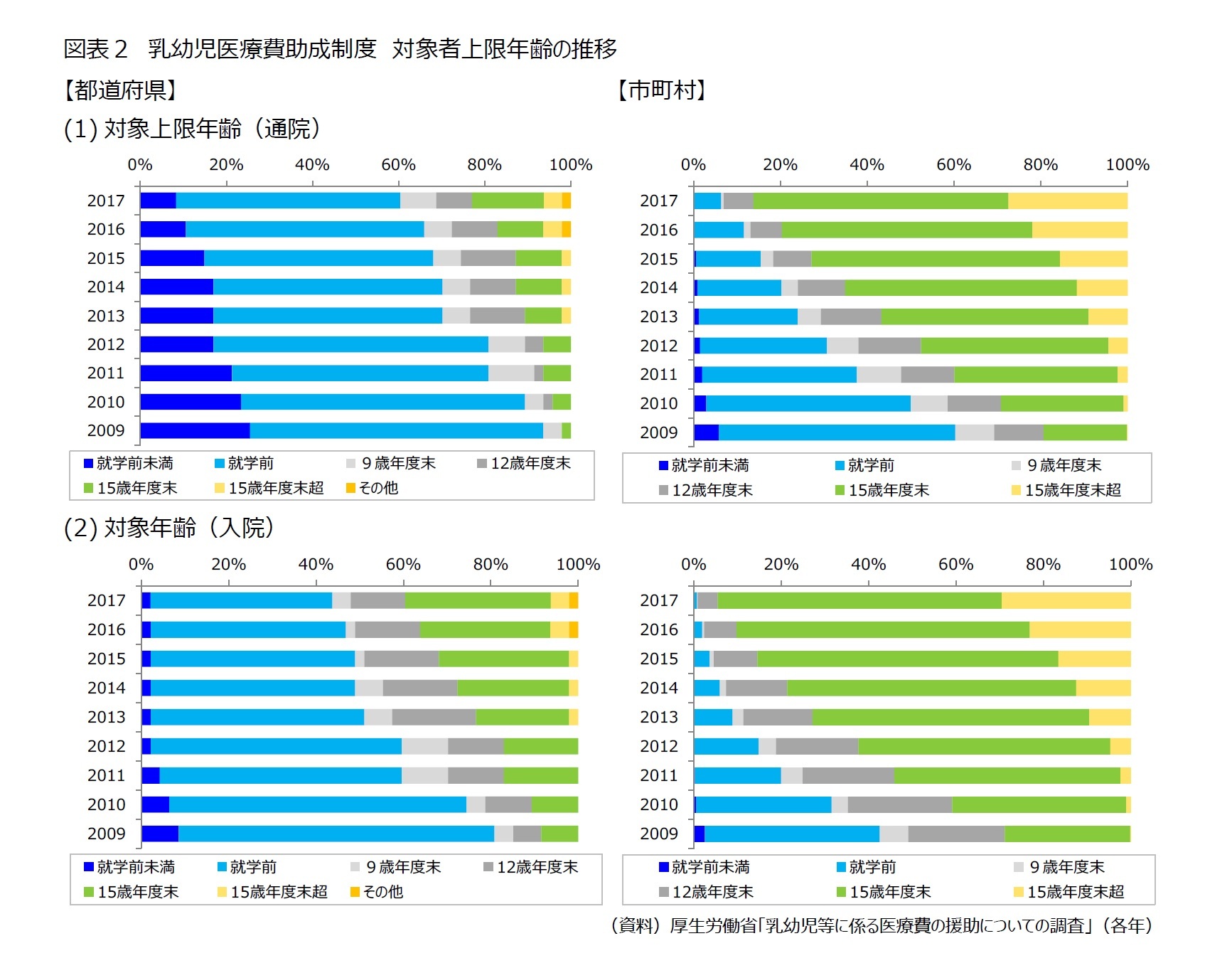

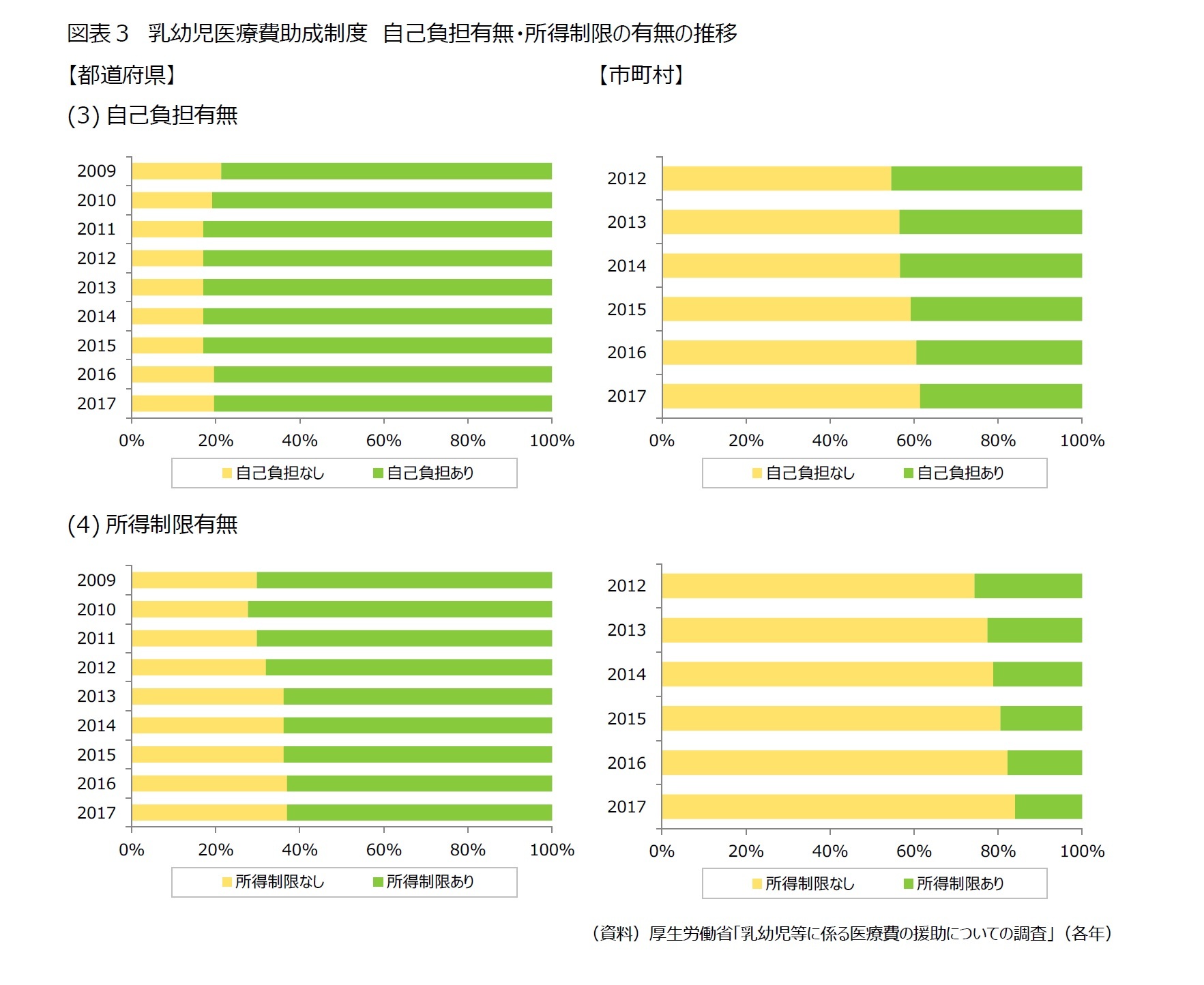

2009年からの都道府県における助成対象年齢、所得制限や自己負担の条件の推移をみると、通院の対象年齢は、2009年当時は12都道府県が就学前未満、32都道府県が就学前までだったのに対し、2017年には就学前未満が4都道府県、就学前が25都道府県と減少しており、代わって12歳年度末以上を対象とする都道府県が増加した1(図表2(1)左)。入院も通院と同様に対象を拡大している(図表2(2)左)。自己負担の有無をみると、所得制限を設けない都道府県が増加しており、所得制限なしも、2009年には14都道府県だったのに対し、2017年では17都道府県と増加している(図表3(3)(4)左)。

都道府県が定めている範囲の自己負担分は、都道府県と市区町村が折半で負担し、市区町村による上乗せ分は市区町村が負担している。最終的に各自治体の財源不足分は地方交付税として国が補填するため、財源の見通しがなくても、助成は拡充できる。

3 厚生労働省サイトでは、対象年齢については2009年以降、自己負担や所得制限の有無については2012年以降の助成対象と助成内容を公表している。

(2018年12月25日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!