- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、今後どこまで浸透するのか

ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、今後どこまで浸透するのか

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1) 医師による面接実施状況

厚生労働省による上記公表資料には、高ストレス者と判定された従業員の割合は公表されていない。高ストレスと判定され、医師による面接を受けた従業員は、全受検者の0.6%だった。

(公社)全国労働衛生団体連合会が、ストレスチェック制度の標準的な質問票を使って行った調査11では、全体の1割強が高ストレスであったことを参考にすると(詳細は後述)、高ストレスと判定された従業員の中で、面接を行った割合は、高くはないものと思われる。

11 「平成29年 全衛連ストレスチェックサービス実施結果報告書」(2018年9月)

3|ストレスチェック結果の分析例~仕事の量だけでなくコントロール度やサポートの有無も、ストレス反応に影響する

3|ストレスチェック結果の分析例~仕事の量だけでなくコントロール度やサポートの有無も、ストレス反応に影響する国が推奨する標準的な質問票は、(1)ストレスの原因として17項目12、(2)ストレスによる心身の自覚症状として29項目、(3)周囲のサポートとして9項目13、(4)満足度に関して2項目の計57項目からなる。

それぞれ4段階で回答し、ストレスが高い方から4~1点の点数を割り振り、3つの視点それぞれの合計点から高ストレス者を判定する。

(公社)全国労働衛生団体連合会の調査14によれば、(1)ストレスの原因、(2)ストレスによる心身の自覚症状、(3)「周囲のサポート」の平均は、全体でそれぞれ、41.4点、57.2点、20.1点だった。高ストレス者は全体の13.6%で、それぞれ49.4点、82.9点、24.2点だった。

医師等への相談を希望していたのは、全体の1.1%、高ストレス者の2.8%だった。従業員の自発的な申し出だけでは、高ストレス者を医師等の面接につなげるのは難しい可能性がある。

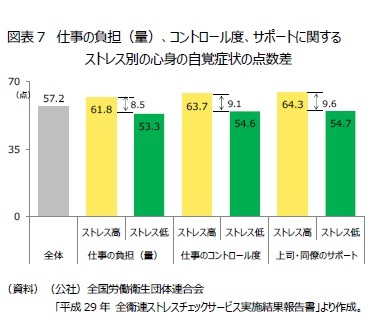

一般に、仕事上のストレスには、「仕事の負担(量)」「仕事のコントロール度」「上司・同僚のサポート」の3つの要素が影響すると言われている。同調査によると、仕事の負担量に関するストレスの大小、仕事のコントロール度に関するストレスの大小、上司・同僚のサポートに関するストレスの大小別に、ストレスによる心身の自覚症状の点数を比較すると、いずれも9ポイント前後、ストレスが大きい人が小さい人を上回り(図表7)、点数差が大きい順に、「上司・同僚のサポート」「仕事のコントロール度」「仕事の負担(量)」の順だった。このことから、心身の自覚症状には、「仕事の負担(量)」だけでなく、「仕事のコントロール度」や「上司・同僚のサポート」の影響も大きいとしている。

12 仕事の負担(量)に関する質問3項目、仕事のコントロール度に関する質問3項目を含む。

13 上司のサポートに関する質問3項目、同僚のサポートに関する質問3項目を含む。

14 分析対象の従業員(分析を承諾した者)数は1,590,524人。国が推奨する標準的なストレスチェック項目に加えて、残業時間と医師に相談したいことがあるかどうかを尋ねている。

4――より実効性のある制度とするために

以上見てきたとおり、近年、メンタルヘルス不調への予防に向けた取り組みが活発になってきているが、現在のところ、メンタルヘルス不調者数や離職者数に大きな改善は見られない。

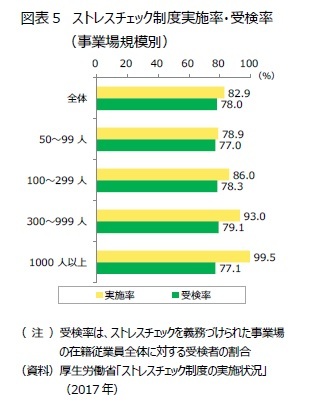

2017年には、対象となる企業の8割がストレスチェック制度を実施し、在籍する従業員の8割程度が受検したことから、実際に受検したのは対象者の6割強に留まった。高ストレス者は、希望すれば医師による面接を受けることができるが、面接を受けた割合は全受検者の0.6%程度である。過去1年間のメンタルヘルス不調を理由とする休業や離職が0.7%だったことを考えると、低い水準だと言えるだろう。現在の制度では、本人の同意がない限り、個人の結果は職場に知らされないが、高ストレス者の面接は職場に申し出る必要があり、職場にストレス状態を知られてしまうため、高ストレス者、またはその予備群が、受検や面接を敬遠している可能性がある。

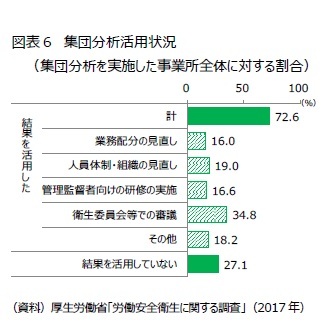

職場では、個人ごとの結果を見ることができないため、主に集団分析の結果を活用することになるが、集団分析を行ったのは半数強で、残りは行っていなかった。集団分析を行った企業に限ってみても、業務配分の見直し、人事体制・組織の見直し、管理監督者向けの研修の実施などの対策に至った割合は、それぞれ、集団分析実施企業の1~2割で、結果を活用していない企業が3割弱にのぼった。従業員からは、受検のメリットが実感しづらい可能性がある。

ストレスチェック制度を導入することによって、自分が高ストレスであることに気付いていても、職場に伝える方法がなかった従業員にとっては、職場に状態を伝え、医師等の助言をもらう機会を得ることができる。または、心身の自覚症状がなく、自分のストレスに気付いていなかった従業員にとっては、アンケートに回答する中で、自分のストレス状況に気付くきっかけとなる可能性がある。

集団分析によって、業務配分の見直し、人事体制・組織の見直し、管理監督者向けの研修の実施につながった例もあるほか、(公社)全国労働衛生団体連合会の報告にあるように、仕事量を調整できない職場であっても、周囲からサポートを行ったり、仕事のコントロール度を増すことで、ストレス反応への効果が表れる可能性がある等、分析を行うことで、その職場にあった対応策が見つかる可能性もあると考えられる。

しかし、制度導入当初から指摘されていた、高ストレス者が面接を申し出ない、正直に回答しない、受検しない、という課題は残されたままだ。従業員のストレス状態を改善し、生産性を上げるような効果的な制度とするためには、面接を受ける機会を増やす必要があると思われる。たとえば、高ストレス者の面接は、職場に知られることなく受けることができ、職場での対応が必要になる場合に、本人が納得の上で職場に伝えられる等、現在よりも匿名性を高めること、あるいは、ストレスチェック制度とは関係なく、定期的に医師等による面接を受ける機会を作ること等が考えられないだろうか。

さらに、現在、受検している高ストレス状態でない従業員においては、受検のメリットを感じることができなければ、いずれ受検をしなくなったり、いい加減な回答をするようになりかねず、制度が形骸化する恐れがある。受検率を上げ、現状を正確に答えるようにするためには、衛生委員会で議論するだけでなく、ストレスチェック結果の概要や職場課題、今後の対応策について、従業員と共有していくことが必要だろう。

このような対応を行うことで、従業員自身にストレスチェック実施の意義について理解を深めることが重要だろう。

(2018年10月15日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -

2025年10月15日

英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、今後どこまで浸透するのか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ストレスチェック制度は、どこまで浸透したか、今後どこまで浸透するのかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!