- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 国保の都道府県化で何が変わるのか(下)-制度改革の歴史から見えてくる論点

国保の都道府県化で何が変わるのか(下)-制度改革の歴史から見えてくる論点

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~都道府県化の歴史から見える論点~

一方、今回の制度改革には30年に及ぶ長年の経緯があり、国が計3,400億円の追加財政投入を決めた理由などを理解する上で、制度改革のプロセスを考察することは欠かせない。そして、1980年代以降の今回の制度改革に至る経緯を振り返ると、都道府県化が選ばれた根本的な原因、制度が複雑化した理由、都道府県や市町村に求められる今後への対応などが浮き彫りになる。

国民健康保険の都道府県化を取り上げるシリーズ(全3回)の最終回は30年来の歴史を振り返ることで、こうした論点を考察したい。

1 国民健康保険制度には都道府県や市町村が運営する制度に加えて、医師や弁護士などを対象とした国民健康保険組合があるが、ここでは前者について論じる。

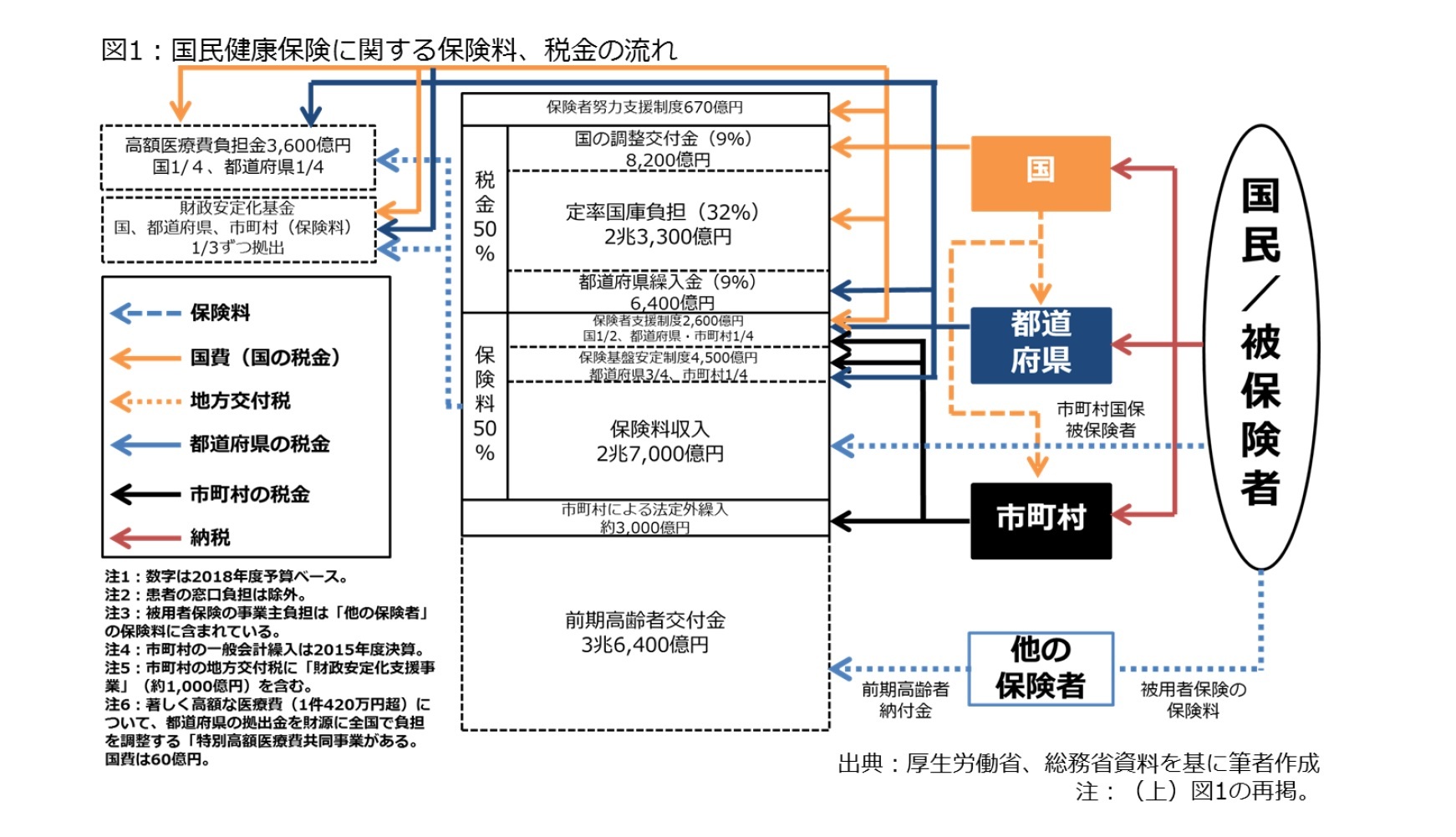

2――国民健康保険財政の全体像と構造的な問題

では、なぜ漸増主義的な改革が必要だったのだろうか。大前提として、(上)でも述べた通り、国民健康保険は元々、所得や医療費の面で不利な条件な人を対象とした制度であることを認識する必要がある。日本の医療保険制度は元々、現金収入を持つ労働者や勤め人からスタートし、そこから漏れる人を国民健康保険でカバーしていく方法を採用した。この結果、1938年に国民健康保険が初めて創設された時点で、健康保険組合など勤め人を対象とした被用者保険でカバーできない農林水産業従事者や自営業者らを被保険者として想定しており、制度の原型が発足した時点で条件的に不利な人を対象にしていた。

さらに、産業構造の変化や人口の高齢化で様変わりしたが、今も会社を退職した高齢者や、被用者保険の対象とならない非正規雇用者が主な被保険者となっており、相対的に不利な条件の人で保険を構成する構造的な問題を抱えている3。

これに対し、政府は1950年代以降、国民健康保険に対する支援額を増やすことで、給付の充実を図ってきたが、1980年代以降に政策が大きく転換された。1973年に老人医療費を無料化したことで、高齢者医療費が急増した一方、1980年代以降に国の財政に余裕がなくなった上、保険料の増収も見込めなくなり、国民健康保険の財政悪化が顕在化したためである。

そこで、政府は国庫補助を抑制・削減する代わりに、相対的に豊かな被用者保険の負担を増やす財政調整を導入した4ほか、都道府県の財政負担を求める制度改革を目指した。

しかし、この過程では大蔵省(現財務省)、全国知事会などの利害が絡み合い、制度を部分修正する漸増主義的な手法が選ばれた。以下、1980年代以降の歴史を述べることで、対立点や制度改正の結果を取り上げることで、制度が複雑化したプロセスを考察する。

2 国民健康保険の場合、「保険税」として徴収することが認められており、9割近くの市町村が保険税を採用しているが、ここでは原則として「保険料」の表記で統一する。

3 2008年度に後期高齢者医療制度が創設され、この状況は一定程度、緩和された。

4 ここでは詳しく述べないが、1983年に老人保健制度がスタートした。

3――1980年代以降の都道府県化に向けた歴史

「都道府県が健全な運営について指導の責任を負うとともに、医療費の監査権限を有していることにかんがみ、医療費適正化を図る上から、給付費の一部を都道府県が負担することも考えられる」。国の行政改革と財政再建に向けた議論を進めていた第2次臨時行政調査会(第二臨調)は1981年7月の第1次答申で、こう指摘した。

さらに、第二臨調は1982年7月の第3次答申、1983年3月14日の最終答申で同様の改革を促したほか、第二臨調に続く臨時行政改革推進審議会(行革審)も1986年6月、都道府県の役割拡大を求めた。いずれも国の財政負担を減らす観点に立ち、都道府県の役割や財政負担の拡大に言及しており、大蔵省のスタンスに近かった。そして、厚生省(現厚生労働省5)としても「(注:国の一般会計が浮くため)省全体の予算で新規事業が組めるようになる」と考えていた6。

しかし、全国知事会が負担転嫁に反発した7ことで、関係者の調整は難航した。結局、対立を調整するための場として、有識者などで構成する「国保問題懇談会」が1987年5月に発足し、(1)低所得者の保険料軽減を支援する補助制度(保険基盤安定制度)を創設、(2)高額医療費共同事業8に対する国、都道府県の税金投入、(3)これに伴う老人保健制度拠出金に関する国庫負担縮減、(4)地方負担に対する地方交付税措置――といった制度改正が1988年度からスタートした9。

こうした経緯を見ると、国の財政再建論議が国民健康保険に波及し、国の財政負担を都道府県に付け替えたと言える。この点については、「(注:国民健康保険を)市町村の事業として置くことに大きな限界があること、そのなかで事業を維持していくために中央が果たすべき責務にも財政力の起因する限界があることを示している」という指摘が出ていたことと符合する10。そして、全国知事会が財政負担の拡大に反発したことで、暫定措置を含めて小幅に制度改正を進める手法が取られた。現在の都道府県化に至る論議はここから始まる。

5 省庁名については初出段階で現在の名称を付記するが、その後は煩雑さを避けるために省略する。

6 古川貞二郎(2005)『霞が関半世紀』佐賀新聞社p182。

7 全国知事会編(1987)『全国知事会四十年史』全国知事会pp224-232。自治省(現総務省)も全国知事会の見解を支持した。例えば、葉梨信行自治相は「国の責任を地方に転嫁する」と批判した。第107回国会参議院社会労働委員会・地方行政委員会連合審査会議録1986年12月17日。

8 1983年度の創設時、保険料だけを財源としていた。

9 3省合意事項のうち、(1)~(3)は2年間の暫定措置とされ、1993年度から(1)が恒久化された。

10 今井勝人(1993)『現代日本の政府間財政関係』東京大学出版会p184。

国・地方税財政を改革するため、2000年代に小泉純一郎政権が進めた「三位一体改革」11でも国民健康保険の財政問題が焦点となった。補助金改革の具体案については、全国知事会を中心に地方六団体が約4兆円に上る補助金の廃止・縮減リスト案を作ったが、その際に国民健康保険に言及していなかった。当時の全国知事会としては、「裁量を広げることにつながらない。あくまでも数字合わせに過ぎない」という判断があった12。

これに対し、厚生労働省は2004年10月、国民健康保険に関する国庫補助金の削減とともに、新たな都道府県負担の導入を提案した。これは「財政調整機能を一部渡すことで、(注:都道府県に医療費適正化の)役割を果たしていただきたい」という考え方に基づいていた13。

結局、2005~2006年の2年間を掛けて、給付費の国庫補助金を40%→34%、財政調整交付金を10%→9%とする一方、削減分(計7%)に対応する都道府県財政調整交付金14が創設された。

この経緯を振り返ると、1980年代と同じ傾向が見て取れる。まず、国庫補助金の削減を通じて財政再建を図りたい財務省の思惑があり、国民健康保険の国庫補助金を肩代わりさせることで他の補助金を守れるという厚生労働省の判断も絡む15中、全国知事会が反対するという構図である。

しかし、最終的に全国知事会は負担増を受け入れた。この背景には負担増に見合う税源が移譲された点、医療費適正化に関する権限移譲がセットで見直しが進められた点、厳しい保険財政を運営する市町村に対して配慮した点などがあった16。

こうした経緯を見ると、1980年代の攻防と同様、国の負担を減らしたい厚生労働省に対し、全国知事会が反対する構図が続いた様子が分かる。この辺りから全国知事会の態度が変わり始め、2010年代の改革に繋がる。

11 三位一体改革は国と地方の財政構造を改革するため、国庫補助金、地方税、地方交付税を一体で見直すことを目指した。

12 全国知事会における三位一体改革の議論を主導した浅野史郎宮城県知事による記述。浅野史郎(2006)『疾走12年 アサノ知事の改革白書』岩波書店pp189-190。

13 国と地方の協議の場第2回議事要旨2004年10月12日における尾辻秀久厚生労働相の発言。ここでは詳しく述べないが、1990年代後半以降に高齢者医療費の制度改革論議が進んでおり、これとのリンクが意識されていた。結局、高齢者医療制度の見直し論議は2008年の後期高齢者医療制度の創設に繋がる。

14 名称が2018年度から「都道府県繰入金」に変わった。

15 『日本経済新聞』2004年10月13日、10月9日。

16 『朝日新聞』2004年10月20日。『日本経済新聞』2005年12月5日、2004年11月29日。

(2018年04月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国保の都道府県化で何が変わるのか(下)-制度改革の歴史から見えてくる論点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国保の都道府県化で何が変わるのか(下)-制度改革の歴史から見えてくる論点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!