- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2018・2019年度経済見通し(18年2月)

2018年02月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(3%の賃上げは実現するのか)

安倍首相は経済界に対し3%の賃上げを要請し、2018年度税制改正では企業の賃上げを後押しするため、所得拡大促進税制の見直しを行った。これまで賃上げに慎重だった経団連も3%の賃上げ目標を提示するなど、ここにきて賃上げの機運は高まっている。

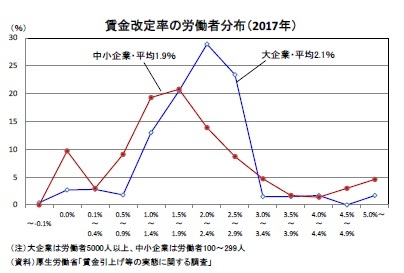

新たな所得拡大促進税制では、減税措置を受けるための要件が、大企業(資本金1億円超)で「給与平均額が前年比3%以上」1、中小企業(資本金1億円以下)で「給与平均額が前年比1.5%以上、あるいは2.5%以上」となっている。厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、2017年の賃金改定率の平均は大企業が2.1%、中小企業が1.9%と両者に大きな差はないが、その分布をみると、大企業は2%台(2.0~2.4%、2.5~2.9%)に半数以上の企業が集中しているのに対し、中小企業は比較的バラツキが大きく、ボリュームゾーンは1%台(1.0~1.4%、1.5~1.9%)となっていることが分かる。したがって、今回の税制改正は減税措置の要件が、企業規模別の賃上げの実態に見合った設定になっているとの評価が可能だろう。

安倍首相は経済界に対し3%の賃上げを要請し、2018年度税制改正では企業の賃上げを後押しするため、所得拡大促進税制の見直しを行った。これまで賃上げに慎重だった経団連も3%の賃上げ目標を提示するなど、ここにきて賃上げの機運は高まっている。

新たな所得拡大促進税制では、減税措置を受けるための要件が、大企業(資本金1億円超)で「給与平均額が前年比3%以上」1、中小企業(資本金1億円以下)で「給与平均額が前年比1.5%以上、あるいは2.5%以上」となっている。厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によれば、2017年の賃金改定率の平均は大企業が2.1%、中小企業が1.9%と両者に大きな差はないが、その分布をみると、大企業は2%台(2.0~2.4%、2.5~2.9%)に半数以上の企業が集中しているのに対し、中小企業は比較的バラツキが大きく、ボリュームゾーンは1%台(1.0~1.4%、1.5~1.9%)となっていることが分かる。したがって、今回の税制改正は減税措置の要件が、企業規模別の賃上げの実態に見合った設定になっているとの評価が可能だろう。

2018年度は大企業では3%以上の賃上げを実現する企業が大幅に増加することが予想される。一方、中小企業は着実な賃上げが進むことは見込まれるものの、減税要件のハードルが低いことから3%以上の賃上げを行う企業数は限定的にとどまるだろう。

2018年度は大企業では3%以上の賃上げを実現する企業が大幅に増加することが予想される。一方、中小企業は着実な賃上げが進むことは見込まれるものの、減税要件のハードルが低いことから3%以上の賃上げを行う企業数は限定的にとどまるだろう。3%の賃上げを考える上では、その数字が基本給にあたる月例賃金ベースなのか、賞与や手当てなどを含んだ年収ベースなのかを区別する必要がある。連合は月例賃金の引き上げを求めているのに対し、経団連は年収ベースも選択肢のひとつとしており、両者には隔たりがある。所得拡大促進税制の「給与平均額」は基本給以外に残業代、賞与、手当てなども含む年収ベースとなっている。企業業績の大幅改善を受けて2018年度の賞与は前年よりも明確な増加が見込まれるため、多くの大企業にとっては3%のハードルはそれほど高いとはいえないが、賞与は業績が悪化すれば大きく削減されるため、3%の賃上げは一時的なものに終わる恐れもある。

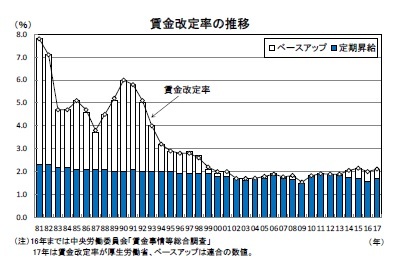

また、賃上げ率は定期昇給分を含んだ数字で示されることが多いが、労働市場の平均賃金に直接影響を与えるのは定期昇給分を除いたベースアップであることにも注意が必要だ。2017年の春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)は2.11%だったが、定期昇給が1.7%程度なので、ベースアップは0.4%程度となる。実際、毎月勤労統計によれば、2017年度の一般労働者の所定内給与は前年比0.4%(2017年4~12月の平均)でベースアップと一致している。

また、賃上げ率は定期昇給分を含んだ数字で示されることが多いが、労働市場の平均賃金に直接影響を与えるのは定期昇給分を除いたベースアップであることにも注意が必要だ。2017年の春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)は2.11%だったが、定期昇給が1.7%程度なので、ベースアップは0.4%程度となる。実際、毎月勤労統計によれば、2017年度の一般労働者の所定内給与は前年比0.4%(2017年4~12月の平均)でベースアップと一致している。所得拡大促進税制における給与平均額の算出対象となる雇用者は「当期および前期の全期間の各月において給与などの支給がある継続雇用者」とされているため、給与平均額の伸びは定期昇給を含んだ概念に近いと考えられる。

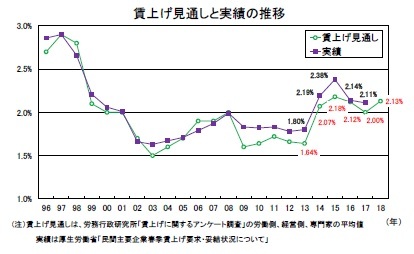

1/31に労務行政研究所が発表した「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2018年の賃上げ見通し(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家約500人)は平均で2.13%と前年を0.13%上回ったものの、3%には程遠い結果となった。厚生労働省の賃上げ実績は同調査の見通しを若干上回る傾向があるが、乖離幅がそれほど大きくないことを踏まえれば、2018年度の春闘賃上げ率が3%に達する可能性は低いだろう。

1/31に労務行政研究所が発表した「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2018年の賃上げ見通し(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家約500人)は平均で2.13%と前年を0.13%上回ったものの、3%には程遠い結果となった。厚生労働省の賃上げ実績は同調査の見通しを若干上回る傾向があるが、乖離幅がそれほど大きくないことを踏まえれば、2018年度の春闘賃上げ率が3%に達する可能性は低いだろう。今回の見通しでは、春闘賃上げ率の想定を2018年が2.40%、2019年が2.50%とした。賃上げ率が3%を超えるのはさらに先となりそうだが、2018年にはアベノミクス開始以降で最も高い伸びとなった2015年度の2.38%と同水準となり、景気の回復基調がその後も維持されれば、2019年度にはそれを明確に上回ることが見込まれる。

なお、2月上旬の米国長期金利の上昇をきっかけとして、株価が大幅に下落し、円高が進行している。賃上げを巡る環境(労働需給、企業収益)は良好だが、金融資本市場の動揺が長引いた場合には、春闘の妥結結果に悪影響が及ぶ可能性がある。

1 大企業は給与要件のほかに、「国内投資が当期の減価償却費の9割以上」も満たす必要がある

2. 実質成長率は2017年度1.7%、2018年度1.2%、2019年度0.9%を予想

(先行きも企業部門の成長が続くが、2018年度以降は成長率が低下)

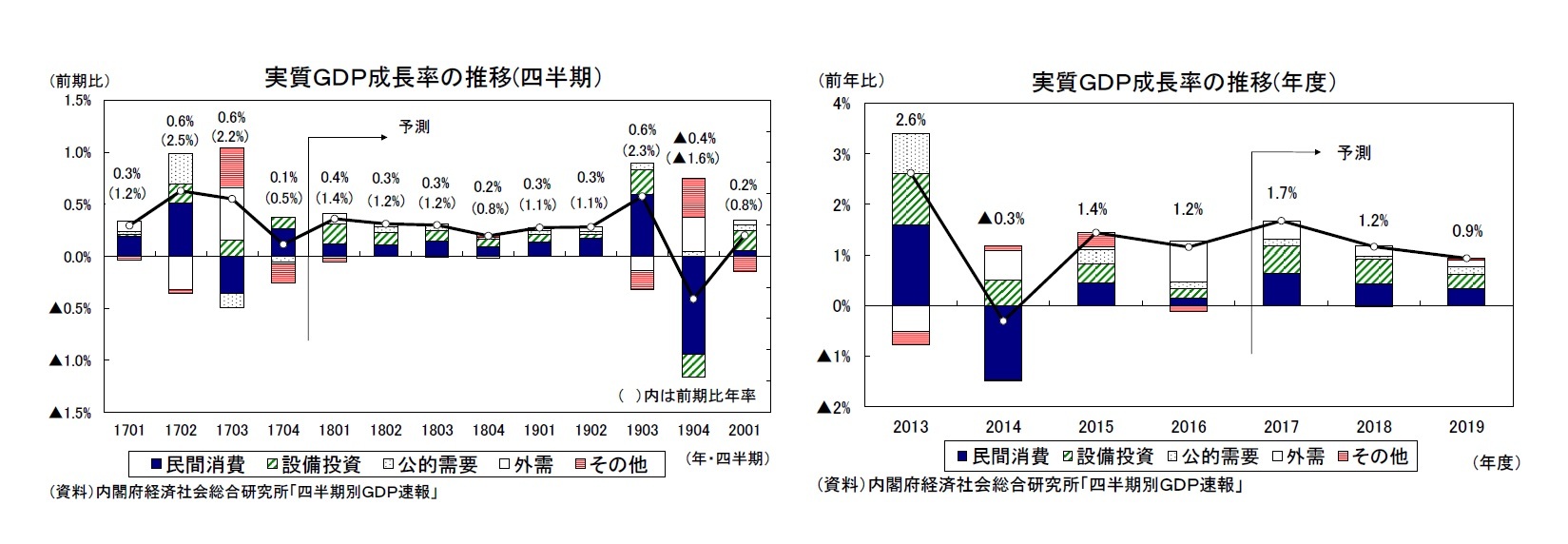

2017年度入り後の日本経済を振り返ると、経済成長の中心は4-6月期が内需、7-9月期が外需、10-12月期が内需と変化しているが、均してみれば、景気回復の中心は輸出、設備投資の企業部門である。先行きについても、海外経済の回復に伴う輸出の増加、高水準の企業収益を背景とした設備投資の回復が続くことが見込まれる一方、実質所得の低迷が続く家計部門は消費、住宅投資ともに低調に推移する公算が大きい。当面は企業部門主導の成長が続くことが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に一定程度波及し、名目賃金の伸びは2017年度よりも高まる可能性が高い。ただし、物価上昇率が高まることから実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。また、人件費上昇に伴うコスト増などから企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速すること、住宅投資、公的固定資本形成が減少に転じることから、2018年度の成長率は2017年度から低下することが予想される。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さく、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率の導入が予定されていることから、成長率、物価への影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDP成長率は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

実質GDP成長率は2017年度が1.7%、2018年度が1.2%、2019年度が0.9%と予想する。

2017年度入り後の日本経済を振り返ると、経済成長の中心は4-6月期が内需、7-9月期が外需、10-12月期が内需と変化しているが、均してみれば、景気回復の中心は輸出、設備投資の企業部門である。先行きについても、海外経済の回復に伴う輸出の増加、高水準の企業収益を背景とした設備投資の回復が続くことが見込まれる一方、実質所得の低迷が続く家計部門は消費、住宅投資ともに低調に推移する公算が大きい。当面は企業部門主導の成長が続くことが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に一定程度波及し、名目賃金の伸びは2017年度よりも高まる可能性が高い。ただし、物価上昇率が高まることから実質所得の伸びは限定的なものにとどまり、消費が景気の牽引役となることは引き続き期待できない。また、人件費上昇に伴うコスト増などから企業収益の伸びが鈍化することに伴い設備投資が減速すること、住宅投資、公的固定資本形成が減少に転じることから、2018年度の成長率は2017年度から低下することが予想される。

2019年度は10月に消費税率引き上げ(8%→10%)が予定されているが、前回(2014年度:5%→8%)よりも税率の引き上げ幅が小さく、飲食料品(酒類と外食を除く)及び新聞に軽減税率の導入が予定されていることから、成長率、物価への影響は前回よりも小さくなるだろう。また、税率引き上げは2019年度下期からとなるため、年度ベースの影響は2019年度、2020年度ともに1%分(軽減税率導入を考慮すると0.75%分)となる。さらに、消費増税前後には駆け込み需要とその反動減が発生するが、年度途中での引き上げとなるため、駆け込み需要とその反動減は2019年度内でほぼ相殺されることが想定される。

2014年度の実質GDP成長率は消費税率引き上げによる悪影響を主因として▲0.3%のマイナス成長となった。2019年度は消費税率引き上げの影響が前回よりも小さいことに加え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う押し上げ効果も期待されることから、経済成長率が大きく落ち込むことは避けられるだろう。

実質GDP成長率は2017年度が1.7%、2018年度が1.2%、2019年度が0.9%と予想する。

(2018年02月15日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018・2019年度経済見通し(18年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018・2019年度経済見通し(18年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!