- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 生産緑地に関する税制改正とその影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題

生産緑地に関する税制改正とその影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――税制改正を受けて2022年までに取り組むべき課題

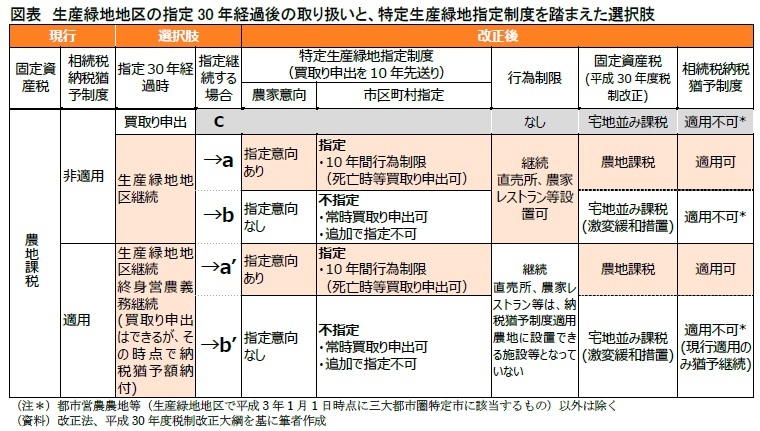

固定資産税、相続税納税猶予について整理すると、特定生産緑地に指定する場合、固定資産税の農地課税が継続され、これまでどおり相続税の納税猶予が適用できる。

一方、特定生産緑地に指定せずに常時買取り申出可能な生産緑地地区を継続する場合は、激変緩和措置が取られたものの固定資産税が宅地並み課税になる。また、現在相続税納税猶予の適用を受けていない場合新たに適用を受けることはできない。現在適用を受けている場合も、その代限り猶予を継続することができるが、それ以降はできない。(図表参照)

こうしてみると、農業継続意思のある農家が、積極的に特定生産緑地に指定しない理由は考えにくく、多くは指定を選択するはずだ(図表中a,a’)。他方、農業継続意思が乏しい農家、何らかの事情で宅地化を希望する農家は、買取り申出を選択することになるだろう(図表中c)。したがって、特定生産緑地に指定せず常時買取り申出可能な生産緑地地区の継続を、積極的に選択するケースは想定しにくい(図表中b,b’)。

あるとしたら、農業継続意思があっても、何らかの事情があって指定期日に間に合わない場合か、現状で後継者の見通しが立たず、10年間営農するのは難しいが、せめて激変緩和措置が取られる期間は後継者の可能性や今後の資産活用のあり方を検討しようとする場合ではないだろうか。

いずれにせよ、特定生産緑地に指定せず常時買取り申出可能な生産緑地地区を継続する場合、永続的な農業継続は期待できない。激変緩和措置が取られたことで、2022年に急激に宅地化することを抑える効果が期待できるものの、都市計画の観点からは、いずれ宅地化することを前提に捉えるべきだろう。

その意味で、なるべく多くの生産緑地地区が特定生産緑地に指定されることが望ましく、法制化が進められている生産緑地の貸借13も含めて、農業継続意思のある農家がそれをできるように、あらゆる可能性を検討することが期待される。

13 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案」を指す。法案の内容と関連税制については、今後別の機会に取り上げる。

買取り申出し、宅地化を選択する場合には、まちづくりの観点からその地域にとって望ましい方向に適切な宅地化を誘導することが求められる。その理由として、空き家・空き地の増加が社会的に深刻化している現状が挙げられる。

そのためには、地域の実情に応じた宅地化の誘導方針が必要になるだろう。これを、買取り申出を検討している農家と早期に共有することが重要になる。14

14 適切な宅地化誘導の重要性については、自治体が買い取る場合も含めて別の機会に詳述したい。ちなみに、買取り申出して、自治体が買い取らなかった生産緑地のすべてが住宅などの宅地になるとは限らない。転用せずに宅地化農地として農業を継続することもあり得る。

制度上、特定生産緑地の指定は1度限りとなっている。しかし、先に触れたとおり何らかの事情で指定に間に合わないケースはゼロではないと思われる。例えば、指定には利害関係者全員の同意が必要となっており、同意を得られない場合などが想定できる。

そのような場合現状では、生産緑地地区所有者に農業継続意思があっても、宅地並み課税を受け入れて常時買取り申出可能な生産緑地として継続するしかない。その後、関係者の同意が得られ、後継者の目処が立ち、長期に農業継続する環境が整ったとしても、固定資産税、相続税の課税がそれを阻むことになる。

都市農地の有効な活用及び適正な保全、良好な市街地形成における農との共存といった、都市農業振興基本法の理念に従うならば、農家に農業継続する意思があるにもかかわらず、それができない状況を回避する策を措置しておくべきだろう。

一つの可能性として、生産緑地地区を再指定することが考えられる。現状の生産緑地地区を廃止し、新たに生産緑地地区を決定して、30年営農を前提に農業継続するものだ。ただし、相続税納税猶予の適用を受けている場合、制度上買取り申出した時点で猶予が打ち切りとなることから実際にはできない15。制度的にこれを可能にすることで、農業継続の選択肢が増え、都市農地保全の可能性が広がるはずである。

15 買取り申出によって猶予されていた納付期限が確定し、納付することになる(租税特別措置法第70条の6、8項、21項)。

3――次期特定生産緑地延長を見据えた取り組み

その際重要になるのは、法改正、税制改正を踏まえて、改めて今後の都市農地保全のあり方を、各地域において、農家、地域住民、当該自治体の間で共有することだと思う。

このように、2022年までの5年ほどの間に、関係者が取り組まなければならないことは多いが、さらに10年後には、再度、特定生産緑地を10年延長するかどうかの選択を迫られることになる。その際、すべてが延長される状況に導くべく、2030年をも見据えて取り組むことが重要であろう。

※ 謝辞 本レポート執筆に当たり、一般社団法人 東京都農業会議の松澤龍人業務部長に協力を賜った。深謝申し上げたい。

(2018年01月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生産緑地に関する税制改正とその影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生産緑地に関する税制改正とその影響-平成30年度税制改正による都市農地の見通しと課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!