- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 2018年の株式市場展望 ~日経平均2万5,000円も視野に

2017年12月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2017年の日経平均株価は、前半こそ2万円を挟む一進一退の展開が続いたものの、9月中旬以降の上昇で本格的に2万円を上放れした。10月2日~24日にかけて史上初の16連騰を記録したことは記憶に新しい。株価上昇の主な要因は日本企業の業績が好調なことに加えて、北朝鮮リスクや米政治リスクに対する警戒感が和らいだ(投資家心理が改善した)ことが挙げられる。

2018年も日経平均の上昇が期待できそうだ。株式市場を展望するうえで最も重要なのは企業業績だが、米国をはじめ世界経済の堅調さは保たれる見通しで、輸出関連など日本企業も恩恵を受ける。さらに、円安もプラス材料となろう。米FRB(連邦準備制度理事会)はパウエル新議長のもと複数回の利上げが予想されるうえ、これまで買い入れた米国債等の資産圧縮を進める。日本が低金利を維持すれば米国の金利上昇に伴って円安方向に傾くはずだ。

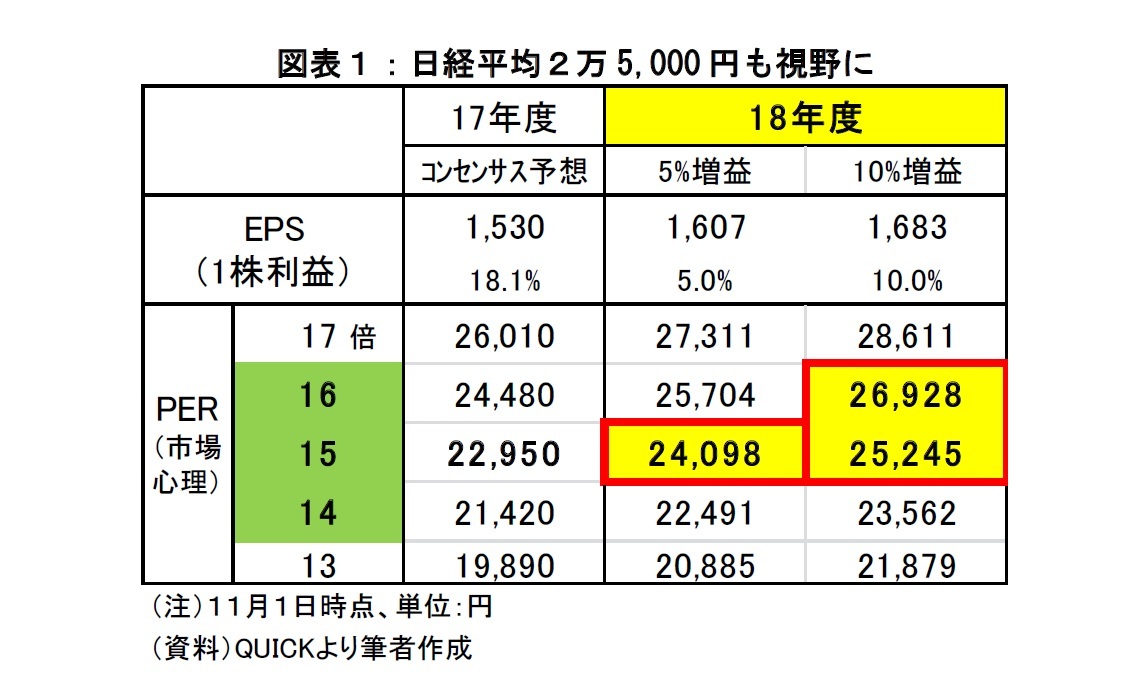

こうした前提で日経平均の適正水準を試算したのが図表1だ。2017年度のEPS(1株あたり利益、コンセンサス予想)に対して2018年度の5%増益を仮定すると、PER(株価収益率)が15倍で24,098円となる。PERは株価の割高/割安を判定する指標のひとつで投資家心理(強気/弱気)を表している。15倍は株価が高すぎも安すぎもしない“適温”とされる。

もし2018年度に10%増益が見込まれるならEPSがさらに増えるので、PER15倍でも2万5,000円を上回る。この場合、投資家心理も若干改善すると期待されて2万6,000円といった話も出てこよう。ちなみに終値で2万5,000円を回復すれば1991年11月1日(25,044 円)以来、同2万6,000円なら1991年5月14日(26,030円)以来で、どちらも27年ぶりだ。「失われた20年」を優に克服する。

2018年も日経平均の上昇が期待できそうだ。株式市場を展望するうえで最も重要なのは企業業績だが、米国をはじめ世界経済の堅調さは保たれる見通しで、輸出関連など日本企業も恩恵を受ける。さらに、円安もプラス材料となろう。米FRB(連邦準備制度理事会)はパウエル新議長のもと複数回の利上げが予想されるうえ、これまで買い入れた米国債等の資産圧縮を進める。日本が低金利を維持すれば米国の金利上昇に伴って円安方向に傾くはずだ。

こうした前提で日経平均の適正水準を試算したのが図表1だ。2017年度のEPS(1株あたり利益、コンセンサス予想)に対して2018年度の5%増益を仮定すると、PER(株価収益率)が15倍で24,098円となる。PERは株価の割高/割安を判定する指標のひとつで投資家心理(強気/弱気)を表している。15倍は株価が高すぎも安すぎもしない“適温”とされる。

もし2018年度に10%増益が見込まれるならEPSがさらに増えるので、PER15倍でも2万5,000円を上回る。この場合、投資家心理も若干改善すると期待されて2万6,000円といった話も出てこよう。ちなみに終値で2万5,000円を回復すれば1991年11月1日(25,044 円)以来、同2万6,000円なら1991年5月14日(26,030円)以来で、どちらも27年ぶりだ。「失われた20年」を優に克服する。

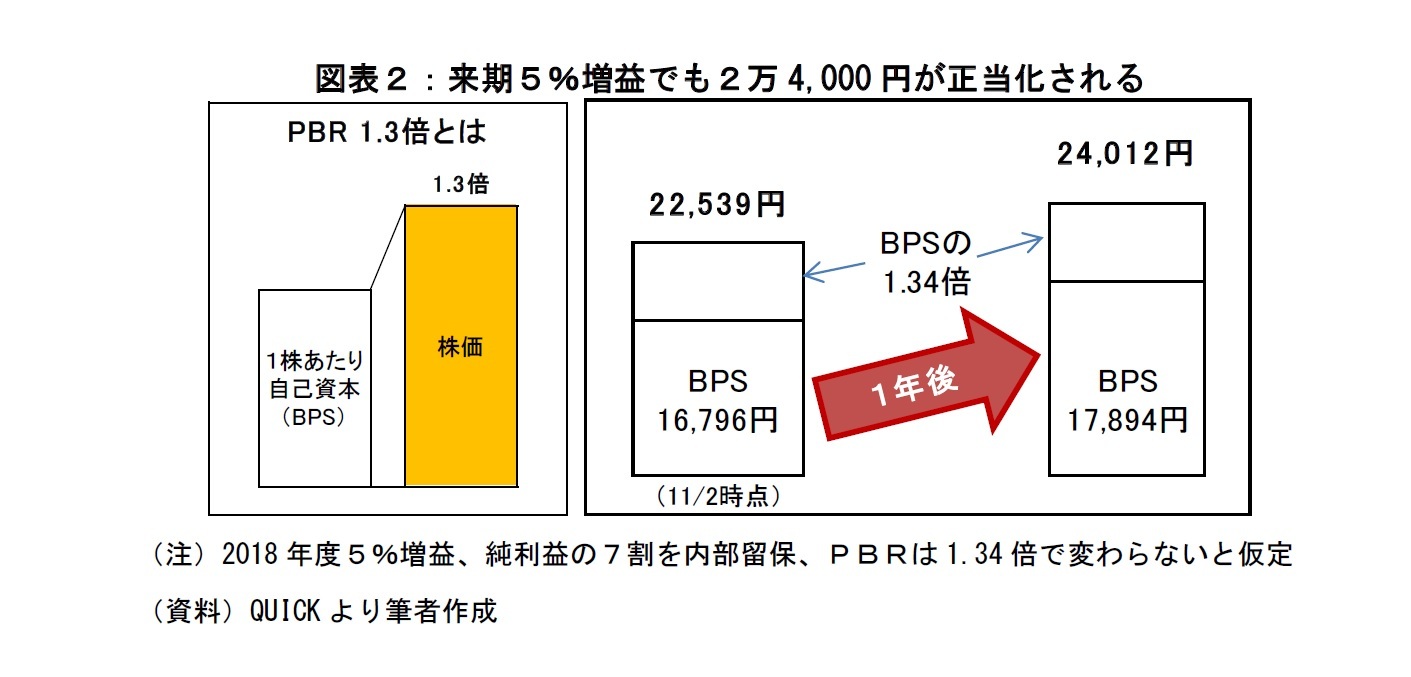

もうひとつの代表的な指標であるPBR(株価純資産倍率)を用いたアプローチでも試算してみよう。PBRは株価が1株あたり自己資本(BPS)の何倍かを示す指標なので、これも株価の割高/割安(=投資家心理)を表している。11月2日時点では、日経平均の終値が22,539円、日経平均ベースのBPSが16,796円、PBR1.34倍であった。

ここで、企業は稼いだ利益から税金や株主配当、役員賞与などを支払った残りを利益剰余金(内部留保)として計上するのが一般的だ。利益剰余金は自己資本の構成要素なので、利益剰余金が増えればBPSが増える。つまりPBR(投資家心理)が変わらなくても、企業が黒字を確保すれば株価が上がることになる。

この考え方で1年後の日経平均を試算すると、2018年度の増益率を5%と仮定しても2万

4,000円が正当化される(図表2)。図表1で試算した「2018年度5%増益でPER15倍のケース」とほぼ同じ株価水準だ。

ここで、企業は稼いだ利益から税金や株主配当、役員賞与などを支払った残りを利益剰余金(内部留保)として計上するのが一般的だ。利益剰余金は自己資本の構成要素なので、利益剰余金が増えればBPSが増える。つまりPBR(投資家心理)が変わらなくても、企業が黒字を確保すれば株価が上がることになる。

この考え方で1年後の日経平均を試算すると、2018年度の増益率を5%と仮定しても2万

4,000円が正当化される(図表2)。図表1で試算した「2018年度5%増益でPER15倍のケース」とほぼ同じ株価水準だ。

2018年も株価の先高感は強いものの、一本調子で値上がりすることはないだろう。一時的に円高・株安となるリスク要因は少なくないからだ。日本株にとっての2大リスク要因は「北朝鮮」と「米国株の急落」と考える。

北朝鮮については、軍事衝突になるとは考えにくいが、北朝鮮リスク自体が無くなったわけでも軽減されたわけでもない。9月以降は北朝鮮リスクに対する警戒感が和らいだだけで、いつ再燃するか予断を許さない。むしろ、いずれ確実に再燃すると思っておいた方が良いだろう。

一方、上昇を続ける米国株は割高感が否めない。米国企業の業績改善が見込まれているとはいえ、将来1年間の予想利益に基づくPERは18.0倍だ(S&P500)。米FRBのパウエル次期議長は穏健派とされるが、仮に利上げによる米国景気の腰折れを市場が意識すれば10%程度の急落は起こりうる。その場合は日本株も影響を受けることは免れない。

それ以外のリスクが顕在化した場合も同じだが、市場心理が一時的に悪化するだけの株価下落と、企業業績に悪影響を及ぼすケースとを区別することが肝心だ。

北朝鮮については、軍事衝突になるとは考えにくいが、北朝鮮リスク自体が無くなったわけでも軽減されたわけでもない。9月以降は北朝鮮リスクに対する警戒感が和らいだだけで、いつ再燃するか予断を許さない。むしろ、いずれ確実に再燃すると思っておいた方が良いだろう。

一方、上昇を続ける米国株は割高感が否めない。米国企業の業績改善が見込まれているとはいえ、将来1年間の予想利益に基づくPERは18.0倍だ(S&P500)。米FRBのパウエル次期議長は穏健派とされるが、仮に利上げによる米国景気の腰折れを市場が意識すれば10%程度の急落は起こりうる。その場合は日本株も影響を受けることは免れない。

それ以外のリスクが顕在化した場合も同じだが、市場心理が一時的に悪化するだけの株価下落と、企業業績に悪影響を及ぼすケースとを区別することが肝心だ。

(2017年12月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1852

経歴

- 【職歴】

1993年 日本生命保険相互会社入社

1999年 (株)ニッセイ基礎研究所へ

2023年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

井出 真吾のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/01 | 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~ | 井出 真吾 | 基礎研レポート |

| 2025/05/07 | 遠のいた日経平均4万円回復 | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/01/09 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/23 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2018年の株式市場展望 ~日経平均2万5,000円も視野に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2018年の株式市場展望 ~日経平均2万5,000円も視野にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!